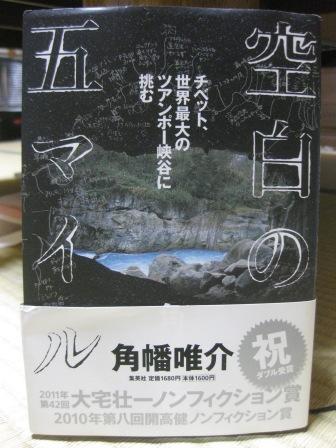

チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む

(角幡唯介 集英社 2010年)

冒険心というのは誰にもあるのかどうかはよくわからないのだが、私には多少あるような気がする。

それは、子どもの頃から山里に住んでいて、大きなくくりの自治体もぐるりと山で囲まれている盆地であることから、「この山を(峠道)を越えるとどこに行くのだろう」そんなことを考えていた。

そして、小学生後半に比較的に自由に自転車に乗れるようになると、親の目を盗むように峠越えを敢行して、発覚するとしかられていた。

高校を卒業すると、原チャリに乗って、もっと大きな峠越えを試みるようになった。

自分の冒険というのは、せいぜいその程度のものなのだ。

けれど、そのための準備や恐ろしさというものは、冒険者と多少の共通点があるのではないかと思うのだが。

さて、この作者は大学時代探険部に入り、数々の未踏の地と思われるところへ探検に出ている。

そうした中で、チベット、世界最大の峡谷と言われているツアンポ―峡谷の踏破に挑む。

それも、幾多の探検家が挑んでなお未知の場所と言われている「空白の5マイル」に単独で挑むのである。

探検する際には、現地の状況や国際的な関係もあり、充分かつ念入りな調査を必要とすることを筆者は述べている。それは、大学の探検部時代に先輩などに教え鍛えられたもののようである。

それでいて、筆者は、単独でふらりと隣の町へでも行くように出かける様子である。そして、現地でも、その土地の人と上手に距離感を持ちながら大部隊で出かけてはとても無理な場所へと行くことができたのだ。

山岳の訓練を充分に積み、単独登山に必要な資材をそろえて行くのだが、日本の川や山とのスケールの違いや、環境の違いに思い描くように進むことはできない。

それどころか、死んでも不思議ではない状況に追い込まれてしまう。

実際、テレビの企画で、初めてカヌーでツアンポ―川を下るという試みをして、一人の実力のあるカヌーイストが死んでいるのだ。

そのことを、彼は生き残った一人から状況を取材し、ルポ的に書き記している。

それは、日本のどんな河川でも経験または想像すらできない河川のスケールであったことを示す。

チベット探検といえば、ほんとうの仏教(仏典)を求めて一人でチベット人になり済まして入国した河口慧海を思い出す。

彼は、探検家としては素人であるけれども、周到な準備と強い意志の力を持って入国したのだが、ある意味においては共通することろがありはしないか。

空白五マイルとはいえ、その空白とは、欧米をはじめとした他国の者にとってということである。

シャングリ・ラと呼ばれる理想卿が人里離れたどこかにあるに違いないと、信じられており、そこには人がというか修行するものなどがいたのではないかという。

著者が見つけた空白の峡谷にある「洞窟」は、はたしてシャングリ・ラかどうかはわからぬけれど、地元の民が入っている可能性はある。

だからといって、他国から出かけて行った筆者の探検が色あせるものではない。

人を寄せ付けぬような厳しい峡谷に足跡を残し、記録し、生きて還ってきたことに意味がある。

- なあまず日記

- 草木塔を歩く

- お寺の本棚

- 草木塔の郷 DENTAKUJI なあまず日記

- 行事 ・ イベント

- よっちゃん堂のあくがれてゆく日々2

- 草木塔の里 田沢 HP

- 獅子宿 燻亭

- こだまカフェ

- 置賜のお宝発見PJ

- ほんきこ。web

- Book!Book! Okitama 2016

- ギャラリー

- プロフィール

- モバイルサイト

- お問合せ

- 新着コメント

-

2016.12.15 (あらあら)たぶんそうかもしれません

-

2016.12.15 (中澤 直美)お大事に(^_-)

-

2015.09.04 (乳井 恵子)お返事ありがとうございます!

-

2015.09.04 (荒澤教真)秋の例祭

-

2015.09.04 (乳井)秋のご祈祷

今日 848件

昨日 139件

合計 766,385件

昨日 139件

合計 766,385件

この記事へのコメントはこちら