HOME > お寺の本棚

(121)『「自分」から自由になる沈黙入門』

小池龍之介:著 (幻冬舎 2008年3月)

さて、どういったものだろうか。

思い当たる節はある。

たとえば、ついつい語ってしまっていること。

たとえば、身内の人にひどく腹が立つこと。

たとえば、人の話を聴いているうちから興味が失せていること。

たとえば、どっちでもいいようなことに煩わされていること。

たとえば・・・。

きりがないほど、自分に幻滅したり、他人に腹を立てたりしているのだ。

こう書いているうちに、もう自分を語ろうとしているではありませんか、ねぇ。

「ドウデモイイ」

「ドッチデモイイ」

そう念じてみるのもいいのかもしれぬ。

母親と相方に「ご飯とうどんでどっちがいい?」と尋ねられて、うっかり「どっちでもいい」と答えてしまったら「どっちでもいいじゃあっか」と怒られた。

人前で声に出して言ってはいけない。

心で念じるだけにしよう(^^;

さて、どういったものだろうか。

思い当たる節はある。

たとえば、ついつい語ってしまっていること。

たとえば、身内の人にひどく腹が立つこと。

たとえば、人の話を聴いているうちから興味が失せていること。

たとえば、どっちでもいいようなことに煩わされていること。

たとえば・・・。

きりがないほど、自分に幻滅したり、他人に腹を立てたりしているのだ。

こう書いているうちに、もう自分を語ろうとしているではありませんか、ねぇ。

「ドウデモイイ」

「ドッチデモイイ」

そう念じてみるのもいいのかもしれぬ。

母親と相方に「ご飯とうどんでどっちがいい?」と尋ねられて、うっかり「どっちでもいい」と答えてしまったら「どっちでもいいじゃあっか」と怒られた。

人前で声に出して言ってはいけない。

心で念じるだけにしよう(^^;

(120)『花森安治』

文藝別冊 KAWADE夢ムック『花森安治』 美しい「暮し」の創始者

(河出書房新社 2011年12月)

母の実家に行くと「暮しの手帖」がずいぶんと揃っていたものだったが、高校生までの私はそれを積極的に手に取ってみようとはしなかった。

それから、大学に進学し都会で一人暮らしを始めて、書店にある「暮しの手帖」に興味を持ち購入し読むようになった。

1979年(昭和54年)のことだ。

創刊時から一貫して編集長を務めてきた花森安治さんが亡くなられたのはその前年、昭和53年の1月のことだ。

「暮しの手帖」=「花森安治」というカタチから移行気であったと思われる。

しかし、その時の私には、とても目新しい暮しの情報誌と移ったのだ。

それが、以前のこの雑誌を知る人にとって、違うものになっていたとしてもである。

その時期に目新しい家電製品や暮しに関わる商品のテストがとても目新しいものだった。

その花森安治氏の素顔や残してきた作品、彼を知る人々の文章などなど、想像以上の分量が載せてあり、夜更かしのつもりが夜明かしで読むことになってしまった。

氏の経歴を見ていると、応召を受けて中国にわたり、病気で除隊してから、大政翼賛会で働いたというところがどうしても気にかかった。

この組織は、ご存知の通り、太平洋戦争における国民の戦意発揚を目的とした広報活動をしてきた組織だからだ。

そこで、国民にむけた広報ポスターやそこに使われるコピーを書いていたという事実がある。

それは、戦争を知らない私でも、テレビドラマや映画などでよく見聞きしてきた有名な標語(コピー)であった。

そのことについても、この本は関係者の文章ではその状況とかといったことを記している。

戦後は、直接的にはこのことを封印しているのだけれど、この悔恨の思いが、「暮しの手帖」に向かわせたのではないかと思われる。

平易な文章、斬新なアート、徹底した実証、といった花森のこだわりのある暮しに役立つ情報を30年間にわたりだし続けてきたのだ。

私の周囲にも、暮しの手帖のレシピ通りに作った料理はとてもいいというひとがいる。

大量消費をよしとする社会にあってなおかつ、カタログ化しつつある他の雑誌に迎合することなく、暮しに役立ついいこと(いいもの)を送り続けてきた。

ただし、昭和50年代の彼の晩年には、商品テストは相変わらず人気のコーナーで会ったが、受け手の受け止め方が変わってきたことを敏感に感じてはいたらしい。

商品テストは作る側(メーカー)へのメッセージとしては伸してきたものが、消費者側のカタログ的な受け止め方に変わってきたことである。

しかし、彼の没後すでに33年、相変わらず「暮しの手帖」は季刊で発行し続けている。

私も時々購入して呼んでいる。

カリスマ的な花森安治の時代のものと変わってきてはいるのだろうと思うのだが、相変わらず、一人一人の暮らしを大切に、という基本は変わっていないのではないだろうかと感じるのだ。

(河出書房新社 2011年12月)

母の実家に行くと「暮しの手帖」がずいぶんと揃っていたものだったが、高校生までの私はそれを積極的に手に取ってみようとはしなかった。

それから、大学に進学し都会で一人暮らしを始めて、書店にある「暮しの手帖」に興味を持ち購入し読むようになった。

1979年(昭和54年)のことだ。

創刊時から一貫して編集長を務めてきた花森安治さんが亡くなられたのはその前年、昭和53年の1月のことだ。

「暮しの手帖」=「花森安治」というカタチから移行気であったと思われる。

しかし、その時の私には、とても目新しい暮しの情報誌と移ったのだ。

それが、以前のこの雑誌を知る人にとって、違うものになっていたとしてもである。

その時期に目新しい家電製品や暮しに関わる商品のテストがとても目新しいものだった。

その花森安治氏の素顔や残してきた作品、彼を知る人々の文章などなど、想像以上の分量が載せてあり、夜更かしのつもりが夜明かしで読むことになってしまった。

氏の経歴を見ていると、応召を受けて中国にわたり、病気で除隊してから、大政翼賛会で働いたというところがどうしても気にかかった。

この組織は、ご存知の通り、太平洋戦争における国民の戦意発揚を目的とした広報活動をしてきた組織だからだ。

そこで、国民にむけた広報ポスターやそこに使われるコピーを書いていたという事実がある。

それは、戦争を知らない私でも、テレビドラマや映画などでよく見聞きしてきた有名な標語(コピー)であった。

そのことについても、この本は関係者の文章ではその状況とかといったことを記している。

戦後は、直接的にはこのことを封印しているのだけれど、この悔恨の思いが、「暮しの手帖」に向かわせたのではないかと思われる。

平易な文章、斬新なアート、徹底した実証、といった花森のこだわりのある暮しに役立つ情報を30年間にわたりだし続けてきたのだ。

私の周囲にも、暮しの手帖のレシピ通りに作った料理はとてもいいというひとがいる。

大量消費をよしとする社会にあってなおかつ、カタログ化しつつある他の雑誌に迎合することなく、暮しに役立ついいこと(いいもの)を送り続けてきた。

ただし、昭和50年代の彼の晩年には、商品テストは相変わらず人気のコーナーで会ったが、受け手の受け止め方が変わってきたことを敏感に感じてはいたらしい。

商品テストは作る側(メーカー)へのメッセージとしては伸してきたものが、消費者側のカタログ的な受け止め方に変わってきたことである。

しかし、彼の没後すでに33年、相変わらず「暮しの手帖」は季刊で発行し続けている。

私も時々購入して呼んでいる。

カリスマ的な花森安治の時代のものと変わってきてはいるのだろうと思うのだが、相変わらず、一人一人の暮らしを大切に、という基本は変わっていないのではないだろうかと感じるのだ。

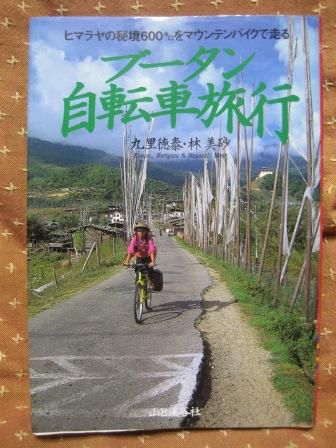

(119)『ブータン自転車旅行』

九里徳泰・林 美砂 :著 (山と渓谷社 1995年11月)

このところ憧れの国でもあるブータン。

先月、若き国王が新婚の王妃を伴って日本を訪れ、大震災被災地を訪問したり、国会で流暢な英語でスピーチした姿が記憶に新しい。

ブータンは長い年月の間、鎖国状態のまま神秘のベールに包まれた国でもある。

ようやく1970年代半ばごろから海外からの旅行者を受け入れ始め、今はブータン旅行のツアーで行くことができる。

そういえば、私が学生の頃、同級生のお姉さんが休暇の旅に海外に出掛ける人で、1980年代に入って間もない頃、あちこちに行き尽くしてとうとうブータンへ行ってきたと、買ってきたブータンの竹細工のお弁当を見せてもらい土産話を聴いたものだった。

その長い鎖国政策ゆえ、彼の地はどこかにあるという「シャングリラ」こそブータンではないかという思いというか幻想に近いものを抱く人は少なくないと思う。私もその一人である。

自然に恵まれ気候は穏やか、人は素朴で優しさに満ち溢れ心やさしく、諍いなどありえない場所。

まさか、そんなところはあるまいなどと心の片隅で思いながらも夢見てしまうのだ。

さて、著者の九里と林は夫婦である。

世界のあちらこちら(特に辺境)を自転車で走っている九里、旅行者のツアーコンダクターとして世界中を旅している林は、ネパールで偶然出合った一人のブータンに住んでいるという人物との出会いから、憧れの国ブータンを自転車でツーリングするという願ってもない機会を得ることができたのである。

そうして、ヒマラヤの秘境約600kmをマウンテンバイクで走りきり、その旅を二人がそれぞれの視点で書き記しているのである。

最高標高4000mオーバーから700m代という想像もできない山岳道路を、滞在期間30日間の限られた中で走るという過酷なツーリングだ。

片や自転車ツーリングの達人で、林の方はそれほど慣れてはいないということもあり、そういう視点での旅の面白さも感じることができる。

宿の交渉など、疲れきっているはずの妻の方が、すっすっとしてしまうというようなところを夫が感心して見ているという場面も出てくる。

そうしてみると、九里一人のツーリングとはまた一味違った旅行記になっているに違いない。

ブータンを西から東へ自転車で横断し、帰りは往路でサポートしてくれた車に乗って引き返す。

その途中で、大きな出来事が起こってしまうのだけれど、そのことによって、ブータンという異国の姿を知ることになる。

厳しい自然、けして清潔とは言えない街や宿、危険極まりない道路…などなど、けして夢の理想郷ではないことは、この旅行記からうかがい知ることができる。

しかし、彼ら夫婦は、また訪れたい国の一つになったと最後に記している。

それはなぜなんだろう。

国民が幸福と感じる度合いが高い国、という評価は、それじたいをどう受け止めるかは外側から見ているだけではなかなか理解は難しいのかもしれない。

ただし、欧米型の社会に憧れ、経済の発展を優先させてきた時代(社会)に育ってきた自分にとって、失くしてしまった(或いは忘れていた)ことがあるのではないかと感じるのだ。

*刊行時に購入し、再々読したものです

このところ憧れの国でもあるブータン。

先月、若き国王が新婚の王妃を伴って日本を訪れ、大震災被災地を訪問したり、国会で流暢な英語でスピーチした姿が記憶に新しい。

ブータンは長い年月の間、鎖国状態のまま神秘のベールに包まれた国でもある。

ようやく1970年代半ばごろから海外からの旅行者を受け入れ始め、今はブータン旅行のツアーで行くことができる。

そういえば、私が学生の頃、同級生のお姉さんが休暇の旅に海外に出掛ける人で、1980年代に入って間もない頃、あちこちに行き尽くしてとうとうブータンへ行ってきたと、買ってきたブータンの竹細工のお弁当を見せてもらい土産話を聴いたものだった。

その長い鎖国政策ゆえ、彼の地はどこかにあるという「シャングリラ」こそブータンではないかという思いというか幻想に近いものを抱く人は少なくないと思う。私もその一人である。

自然に恵まれ気候は穏やか、人は素朴で優しさに満ち溢れ心やさしく、諍いなどありえない場所。

まさか、そんなところはあるまいなどと心の片隅で思いながらも夢見てしまうのだ。

さて、著者の九里と林は夫婦である。

世界のあちらこちら(特に辺境)を自転車で走っている九里、旅行者のツアーコンダクターとして世界中を旅している林は、ネパールで偶然出合った一人のブータンに住んでいるという人物との出会いから、憧れの国ブータンを自転車でツーリングするという願ってもない機会を得ることができたのである。

そうして、ヒマラヤの秘境約600kmをマウンテンバイクで走りきり、その旅を二人がそれぞれの視点で書き記しているのである。

最高標高4000mオーバーから700m代という想像もできない山岳道路を、滞在期間30日間の限られた中で走るという過酷なツーリングだ。

片や自転車ツーリングの達人で、林の方はそれほど慣れてはいないということもあり、そういう視点での旅の面白さも感じることができる。

宿の交渉など、疲れきっているはずの妻の方が、すっすっとしてしまうというようなところを夫が感心して見ているという場面も出てくる。

そうしてみると、九里一人のツーリングとはまた一味違った旅行記になっているに違いない。

ブータンを西から東へ自転車で横断し、帰りは往路でサポートしてくれた車に乗って引き返す。

その途中で、大きな出来事が起こってしまうのだけれど、そのことによって、ブータンという異国の姿を知ることになる。

厳しい自然、けして清潔とは言えない街や宿、危険極まりない道路…などなど、けして夢の理想郷ではないことは、この旅行記からうかがい知ることができる。

しかし、彼ら夫婦は、また訪れたい国の一つになったと最後に記している。

それはなぜなんだろう。

国民が幸福と感じる度合いが高い国、という評価は、それじたいをどう受け止めるかは外側から見ているだけではなかなか理解は難しいのかもしれない。

ただし、欧米型の社会に憧れ、経済の発展を優先させてきた時代(社会)に育ってきた自分にとって、失くしてしまった(或いは忘れていた)ことがあるのではないかと感じるのだ。

*刊行時に購入し、再々読したものです

(118)『家の履歴書』 文化人・芸術家篇

斎藤明美:著 キネマ旬報社 2011年7月)

『週刊文春』の連載「家の履歴書」の中から、文化人と芸術家をピックアップしてまとめた、『家の履歴書』シリーズの3巻目。

家について、いわゆる建物としての家にまつわるエピソードと、建物でない「いえ」というしがらみと言えばいいのだろうか(紛らわしい言い方になりますね^^;)、そういった、それぞれの人の履歴でもあるわけです。

じつは、既刊の2冊はまだ読んでいなくて、なんとも言えないのだが、どの分野であっても著名人の話なので、じつにその引っ越しの移動距離のスケール感とか浮き沈みみたいなものの振れ幅が大きいことに驚いてしまう。

生まれたところから一度も離れることなく、その土地に何十年と住んでおります、というようなことなはい…、とおもったら、茶道の家元は生まれてこのかた、築百数十年の家に70年以上も住んでいて、しかも500年続く「いえ」を受け継いでいる。

これまた、そのスケールが大きいのであります。

そして、戦前に生まれた人たちは、太平洋戦争という世の大きなうねりに翻弄されていることがよくわかる。

家族の離散、生き死に、病や別れということを、戦争のない時代よりもはるかに多く過酷に体験せざるを得なかったに違いない。

しかし、登場する多くの人が、家は小さくても大勢の家族がひしめきながら狭い部屋に寝起きしていた時代が幸せと感じる、というような言葉を残している。

家の大きさとか、物の多さとかと幸福感っていうのは比例しないのだろうか。

美空ひばりの養子になった加藤和也さんは、大きな邸宅で一人ぼっちという孤独感に苛まれていたというし、元アナウンサーでエッセイストの山根基世さんは、三十代半ばにして念願のマンションを購入し住み始めたのに、寂しくて寂しくてしょうがなかった、と言っている。

家と生き方、そして満足感とか幸福感は、その家の豪華さとか広さには比例しないのかもしれぬ。

私は、1年以上住んでいた家(寮も含む)は四つある。

生まれ育って、戻ってきて現在住んでいるお寺の庫裏、学生時代に借りて住んでいた一戸建ての家、同じく学生時代のアパート、それにお寺の寮だ。

自分が住むお寺の建物は私のものではないが、やはり生まれ育った場所。

お寺の財産でありながら、住ませてもらっているという意識は、頭のどこかにあるのだ。

そのお寺の中でも、幼少期から与えられた部屋をあちらこちらと移動している。

記憶がある最初は、北側の池端にある、廊下を改造した3畳間。

じきに、2階の納戸を改装した6畳間に移り、ここには小学6年生までいた。

中学に入ると、池端の廊下を改装しなおした3畳間×2に移り、高校卒業までいる。

そして、お寺に戻ってからは、最も奥の「蔵」と呼んでいる建物の6畳間。

やがて、増築した南側の2階に落ち着き今に至る。

どの時代がよかったということは、今は一概に言えない。

住むことに関して、まだこれから課題がいっぱいあるし、ちょっとした夢もある。

『家の履歴書』は「いえ」を考える面白い手がかりになるような気がする。

『週刊文春』の連載「家の履歴書」の中から、文化人と芸術家をピックアップしてまとめた、『家の履歴書』シリーズの3巻目。

家について、いわゆる建物としての家にまつわるエピソードと、建物でない「いえ」というしがらみと言えばいいのだろうか(紛らわしい言い方になりますね^^;)、そういった、それぞれの人の履歴でもあるわけです。

じつは、既刊の2冊はまだ読んでいなくて、なんとも言えないのだが、どの分野であっても著名人の話なので、じつにその引っ越しの移動距離のスケール感とか浮き沈みみたいなものの振れ幅が大きいことに驚いてしまう。

生まれたところから一度も離れることなく、その土地に何十年と住んでおります、というようなことなはい…、とおもったら、茶道の家元は生まれてこのかた、築百数十年の家に70年以上も住んでいて、しかも500年続く「いえ」を受け継いでいる。

これまた、そのスケールが大きいのであります。

そして、戦前に生まれた人たちは、太平洋戦争という世の大きなうねりに翻弄されていることがよくわかる。

家族の離散、生き死に、病や別れということを、戦争のない時代よりもはるかに多く過酷に体験せざるを得なかったに違いない。

しかし、登場する多くの人が、家は小さくても大勢の家族がひしめきながら狭い部屋に寝起きしていた時代が幸せと感じる、というような言葉を残している。

家の大きさとか、物の多さとかと幸福感っていうのは比例しないのだろうか。

美空ひばりの養子になった加藤和也さんは、大きな邸宅で一人ぼっちという孤独感に苛まれていたというし、元アナウンサーでエッセイストの山根基世さんは、三十代半ばにして念願のマンションを購入し住み始めたのに、寂しくて寂しくてしょうがなかった、と言っている。

家と生き方、そして満足感とか幸福感は、その家の豪華さとか広さには比例しないのかもしれぬ。

私は、1年以上住んでいた家(寮も含む)は四つある。

生まれ育って、戻ってきて現在住んでいるお寺の庫裏、学生時代に借りて住んでいた一戸建ての家、同じく学生時代のアパート、それにお寺の寮だ。

自分が住むお寺の建物は私のものではないが、やはり生まれ育った場所。

お寺の財産でありながら、住ませてもらっているという意識は、頭のどこかにあるのだ。

そのお寺の中でも、幼少期から与えられた部屋をあちらこちらと移動している。

記憶がある最初は、北側の池端にある、廊下を改造した3畳間。

じきに、2階の納戸を改装した6畳間に移り、ここには小学6年生までいた。

中学に入ると、池端の廊下を改装しなおした3畳間×2に移り、高校卒業までいる。

そして、お寺に戻ってからは、最も奥の「蔵」と呼んでいる建物の6畳間。

やがて、増築した南側の2階に落ち着き今に至る。

どの時代がよかったということは、今は一概に言えない。

住むことに関して、まだこれから課題がいっぱいあるし、ちょっとした夢もある。

『家の履歴書』は「いえ」を考える面白い手がかりになるような気がする。