|

洞昌寺(とうしょうじ)は、天文23年(1554年)に上杉景勝公(喜平次)と直江兼続公(与六)が幼少の頃共に学んだ 雲洞庵 の末寺として越後に創建されたお寺です。その後上杉家の会津120万石移封、米沢30万石減封に従い会津、米沢と移されましたが、米沢の地では城下から遥か遠く離れた山奥に再建されています。寺の更に山手には「白布温泉」があり、そこには直江兼続公の指示で幕府に隠れて秘かに火縄銃を製造するための 鍛造工場 が造られました。寺に武器武具を配備し防衛の拠点として位置づけていた直江兼続公は、藩の最重要機密である 火縄銃製造 という秘密を守るため、数ある寺の中から最も信頼の置ける「洞昌寺」を選び配置したものと思われます。

城下から遥か遠く離れた山奥に再建された米沢の「洞昌寺」。 藩の最重要機密を守るための拠点だった「洞昌寺」。 洞昌寺の地図 ※地図上に「 卍 」の標記はありません。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

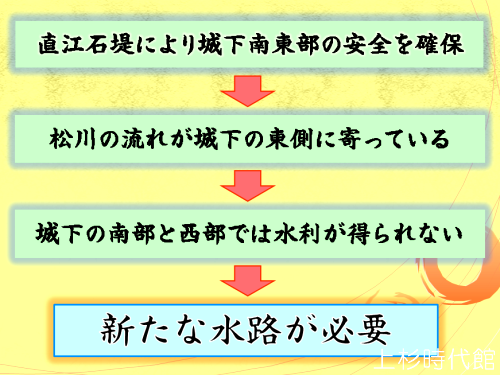

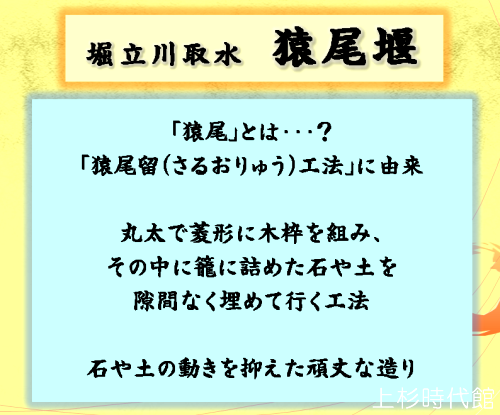

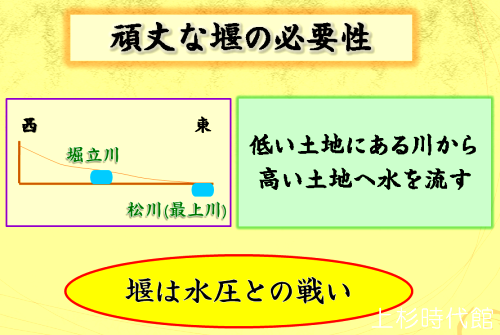

直江石堤(谷地河原堤防) と 蛇 堤(へびつつみ) を完成させ城下南部と東部の安全を確保した直江兼続公は、南部の広大な土地と西部の更なる開墾を目指しこの地域に新しい水路を通す計画を立てました。松川上流部で取水し2つの地域を通り城下北部で再び松川に戻るこの水路は 堀立川(ほったてがわ) と名付けられ、取水口として建設されたのが 猿尾堰(さるおぜき) です。

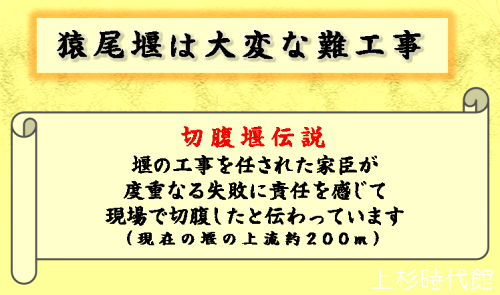

取水口付近の地形は、東側を流れる松川から西に向かって高くなっていることから工事は困難を極め、堰に掛かる水圧で完成と破損の繰り返しでした。建設にあたった家臣の中には責任を感じ堰の前で切腹したという 切腹堰伝説 が伝わっています。(現在の堰から上流約200m)      現在の猿尾堰(さるおぜき) 付近に何か所も残る堰の跡。 猿尾堰の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

【米沢の史跡】 直江兼続公が造った防衛機能「寺町」に掲載しました

「御城下絵図」に書き込まれている家臣団と寺について記述します。 国宝上杉文書一八七四号 「御城下絵図」 米沢市上杉博物館所蔵。 許可を得て掲載しています。 ※絵図上の文字は上杉時代館が書き入れたものです。 侍 組 上杉家最上級家臣団で、上杉一族を中心に高家衆、壱番衆、弐番衆、参番衆、 四番衆、御年寄衆から成る越後以来の国衆家臣団と武田一族から成る家臣 団です。 三 手 組 上杉謙信公の旗本の馬廻組、上杉景勝公の旗本の五十騎組、直江兼続公の 旗本の与板衆から成る家臣団です。 御 徒 組 上杉定勝公(上杉景勝公の子、慶長9年1604年5月誕生)の小姓と直江兼続公、直江兼続公正室お船の方様の小姓を務める旗本から成る家臣団です。 直 峯 衆 直江兼続公の生家である樋口家の家臣団です。 御 守 組 上杉謙信公の側近警備を担当した「長柄組」という武道に優れた強力な 家臣団です。 志 駄 屋 敷 越後時代からの直江家配下の家臣(寺泊城主)で、30万石に減封となってからは国家老を務めた志駄修理義秀の屋敷です。会津120万石の時は庄内酒田の亀が崎城代を務めていました。 平 林 屋 敷 直江兼続公の腹心で初代米沢奉行を務めた平林正恒の屋敷です。ちなみに 平林正恒は「武田勝頼の家臣」でしたが武田家の滅亡後に上杉家に仕官し 直江兼続公によって見出されました。 色 部 屋 敷 直江兼続公の信頼厚い色部長真の上屋敷です。城下の外北部には下屋敷を 置き揚北衆と千眼寺を配置して最上街道、最上川、屋代荘の防衛を担当しました。 寺 町 東寺町、北寺町、南は常安寺など四寺、西は越後街道沿いの各所、三の丸の 南端に林泉寺、北端に禅林寺を配置し、武器武具を常備させ有事の際の拠点 としました。 城下の外側 三の丸の外側には、東に「前田慶次と堂森善光寺」、西には直江兼続公の 下屋敷、南に原方衆と普門院、北には揚北衆と千眼寺というように二重、三重 に家臣団が配置されました。  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

全国に約450もの社があると言われる水の神「貴船神社」の一つが米沢市にもあります。直江兼続公によって創建された米沢の貴船神社は、京都の貴船神社総本社から分霊を受け、米沢の城下を流れる松川の上流部山中に建てられました。これは京都の総本社が街の中を流れる鴨川の上流部山中に立地していることにならったものです。上杉景勝公が入部された頃の米沢は、現在も米沢の街中を南から北に流れる松川(最上川)が度々氾濫を繰り返しており、米沢城の東側には居住はもちろんのこと耕作も出来ない土地が広がっていました。直江石堤の完成により松川の治水に成功した直江兼続公は、更なる安全を祈願して米沢の貴船神社を建立しています。尚、米沢の貴船神社は、ただ単に松川の上流部と言うことだけではなく、米沢城から見て辰巳の方角(南東)の吉方位線上に立地しています。また神社前の道はかつての福島街道で参勤交代や米沢の商人が通った道でした。

かつての福島街道沿に建つ貴船神社。右手が福島方面。(ここまで車両可) 米沢城から見て辰巳(南東)の方角の吉方位線上に建つ貴船神社。 貴船神社総本社 京都の貴船神社総本社の地図 米沢の貴船神社の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

米沢の熊野神社は、伊達氏の時代にこの地に居住していた富豪が、紀州熊野権現から分霊を受け屋敷内に社を建てて祀ったのが始まりです。毎年8月には境内で大々的に盆踊りが催され、初日は氏子が揃って 上杉家御廟所 と 法音寺 に参拝することが慣例となっています。

境内で毎年8月に開催される盆踊り。 櫓の天辺には「毘」「龍」そして「天地人」ののぼりが立ちます。 上杉家御廟所、上杉謙信公廟に参拝。 法音寺、上杉家御霊所に参拝。 熊野神社の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

山形新聞 2008年(平成20年)8月27日(水曜日)紙面

年次計画表(米沢市文化課資料)

見事に美しく保存修理された羽黒神社の本殿。壮観です!

今年度から保存修理事業が始まる普門院 。

羽黒神社の地図 普門院の地図

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重

福島県 八重をもっと知り隊 事務局

会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)