健康で、安心・安全な生活を送るために、地域の皆さんと一緒に身近な

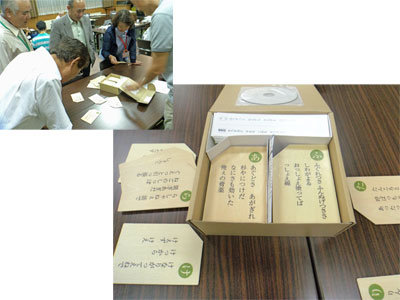

問題を考えるふらり学講座。 今回は「ひとりで暮らすお年寄りを温かく見守る地域づくり」について 学習しました。これは、ふらり学講座が始まった平成26年から毎年行っ ているテーマで、今年で3回目です。 1回目は「見守りとは何か?」「どういった意識で見守り、見守られる ことが理想か」といった入門講座を行い、昨年の2回目では長井市の高 齢者福祉の現状を紹介いただくとともに、これから理想とされる「見守 り」の在り方について学びました。 ▽1回目と2回目の様子   そして3回目となった今年は、地域でとりくむ見守りネットワークの進め 方を、長井市社会福祉協議会の荒井さんをコーディネーターに迎えて学習 しました。中央地区の地区長さんや民生委員の皆さん、テーマに関心のある 地域の皆さんにご参加いただきました。 ▽長井市地域包括支援センターの布施さんによる行政の取り組みの紹介  長井市地域包括支援センターの布施さんからは、要援護高齢者の登録や 民間企業・団体などの各事業所と連携した見守りサービス、配食サービス など、現在、長井市が取り組んでいる様々な高齢者福祉の取り組みをご紹 介いただきました。特に、ミニデーなどが行われていない地域を対象に普及 を進めているという「いきいき100歳体操」は、長井市の保健師 鈴木さんの 指導のもと、参加者全員でほんの少し体験も行いました。 ▽保健師の鈴木さんによる「いきいき100歳体操」の指導  場所とDVDの再生機器があれば、どこでもできる体操で、無理なく動くこと ができるため、高齢の皆さんの体力作りにもピッタリ!体操を紹介する動画 で、100歳近くのおばあちゃんが、体操をするようになってから筋力が向上 し、スムーズに歩くことができるように変化していく姿に、会場からは驚 きの声も上がっていました。家に引きこもりがちになる高齢者が、楽しみと して体操に集まることで、お互いの様子を気にかけあう見守りにつながると 期待されています。 続いては、伊佐沢上地区福祉推進会ボランティアグループ「ひだまり」の お茶のみ訪問の取り組みについて、代表で上地区の民生委員である渋谷さん ご夫婦から、活動を紹介していただきました。 ▽渋谷さんによる活動紹介  地域での話し合いで、ミニデー立ち上げを断念したあと、新しい取り組み として始めたというお茶のみ訪問。長井市社会福祉協議会から助成と支援 を受けながら行っているそうです。ボランティアの皆さんが「見守る」立場 で高齢者世帯に訪問し、交流するうちに、生活や料理などの先人の知恵を学 ぶ機会も多く、見守っているという認識から、次第にいろんなことを教えて もらっているという感覚に変化してきていると話す様子が印象的でした。 高齢化が進む中で、重いテーマでもある高齢者の見守り。コーディネーター の荒井さんは、少しでも楽しく学習を行えるように、障害者就労支援施設 「せせらぎの家」で作っている「ながいズーズーかるた」の紹介などを時折 交えながら、講座を進めてくれました。 ▽ながいズーズーかるた  市内の若者たちで考案したというこのかるたは、方言で読んで、標準語の札 を取る…など4通りの遊び方ができるそうです。文字を見ても、ただ読んでも なかなかわからない言葉も多く、参加者の皆さんも「よっくわがんね」「あ、 わがった、わがった」と楽しみながらかるたを見ていました。 ▽福祉作業所「フラワーほっと」のごまほっと  同じく福祉作業所で作られているお菓子でティーブレイクをはさみながら、 2時間にわたって行われたふらり学講座。今回の参加者は、それぞれの地域 で見守りなどに直接関わる立場の方が多く、皆さん真剣に話を聞き、厳しい ものも含め、様々な意見を出していただきました。 年を重ねても地域の一員として幸せに暮らすために、年齢に関係なく、誰も が見守りについての意識を持ち、地域の皆さんと良好な関係を作ることがで きる社会を目指して、これからも考えていきたいと思います。 |

健康で、安心・安全な生活を送るために、地域の皆さんと一緒に身近な

問題を考えるふらり学講座。 今年度最初のふらり学講座は「AEDを用いた心肺蘇生法と地震対策」を 学びました。いつもの交流センターふらりを飛び出し、西置賜行政組合消 防本部を会場にお借りして行った出張講座です。 ▽平日の夜でしたが15名の方が参加してくださいました。  まずはAEDを用いた心肺蘇生法。救急救命士の横山さんと大友さんにご指導 いただきながら、全員で体験しました。 ▽AEDを用いた心肺蘇生法  ▽皆さん真剣です!操作や対応の疑問にも丁寧に答えていただきました。   つづいて西置賜防災センターの結城さんから地震対策のお話をうかがい ました。 ▽地震対策についての講話  私たちの住む長井市にも長井盆地西縁断層帯という活断層があります。 地震の確率は向う30年の間に0.6%だとのこと。決して高い確率ではあ りませんが、今年の春に起こった熊本県の地震とそれほど変わらない 確率なので安心はできないということでした。 熊本での地震からさらに注意されるようになった建物の倒壊の危険に ついて、昭和56年や平成12年の建築基準法の改正などについても触れ ながら、わかりやすくお話ししていただきました。 最後は防災センターのナイトミュージアム♪ 煙体験や消火体験など、昼よりさらにライティングが際立つセンター で様々な防災体験をさせていただきました。 ▽防災センターを体験    AEDの使い方や地震対策を再確認したふらり学講座。アンケートでも 「非常にためになった」「AEDは年に何回か体験して再確認したい」と いったご意見をたくさんいただきました。 公共施設や医療機関、銀行など様々な施設に普及しているAEDをいざと いう時にはしっかりと活用するために、また、地震や火災の時に正しい 行動をとるために、しっかりと復習する良い機会になりました。 次回は9月28日(水)に「ひとりで暮らすお年寄りを温かく見守る地域 づくり 第3弾」を行います。 こちらもぜひご参加ください。 |

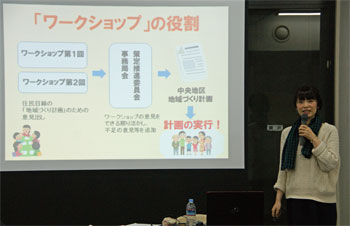

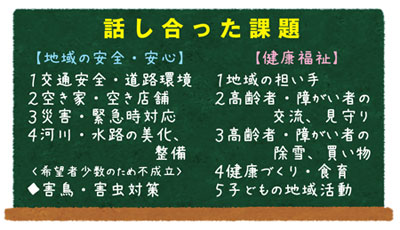

中央地区地域づくり計画策定に向けて、住民の皆さんから様々なアイディア

を出していただくワークショップの2回目を行いました。 今回も約50名のみなさんに参加していただきました。 ▽前回と同様にまちづくりファシリテーターの稲村さんと、長井市社会福祉 協議会の荒井さんに進行していただきました。  前回のワークショップでは、「健康福祉」と「地域の安全安心」の2つの分野 について“地域のことで気がかりに思っていること 何とかならないかと思っ ていること”を出していただきました。 その際にいただいたたくさんの意見を整理し、各分野ごとに大きく5つの課題 を抽出することができました。 今回はそれらの課題の中から、ワークショップ委員のみなさんがそれぞれ話 し合ってみたいと思う課題を選んで班を編成。以下の課題について、4〜7名 の班が9つ成立しました。 ▽10の課題のうち9つについて話し合いました。  班のメンバーも新しくなったので、まずはアイスブレイク。「小さいころに なりたかったもの」を発表しながらお互いに自己紹介しました。プロ野球 選手や歌のお姉さん、学者、お金持ちなど…それぞれなりたかったものを 話していくうちに、班の中の雰囲気が打ち解けていきます。 話しやすい環境が整ったところで、いよいよアイディアを出し合います。 まずはそれぞれの課題に対する、望ましい地域の状態(将来像)について、 アイディアを付箋紙に書いて、大きな紙に貼っていきました。 ▽「こうなったらいいなぁ」と思う地域の将来像を付箋に書いて発表し、 大きな紙に貼っていきます。それらを同じ種類に分けていきました。  「災害・緊急時対応」の班では“地域住民が協力し合える街を作れたらいい なぁ”というカテゴリーで分類されるアイディアがあったり、「河川・水路 の美化、環境」の班では、“子どもたちに誇れる川がいいなぁ”と分類され るアイディアがあったり、「健康づくり・食育」の班では“気軽に体を動か せる環境があったらいいなぁ”と分類されるアイディアがあったり、「こう だったらいいのにな」「こうなればいいなぁ」と思う地域の将来像がたくさ ん出されました。 次にそれらの課題の解決策について話していきます。「個人でできること」 「自分たち(地域)でできること」「行政や民間と協働でできること」を横軸 に、「すぐにできる」「時間をかけて取り組む」を縦軸にした表を作り、 それぞれのアイディアを貼っていきました。 ▽解決に向けたアイディアを発表して貼っていきます。  それぞれにアイディアを出し合い、最後は班の中で投票を行いました。 「これはぜひ実現したい!できそう!」と思ったアイディアにシールを貼っ ていきます。いちばん多くのシールを集めたアイディアを、その班のナイス アイディア賞として発表しました。 ▽ナイスアイディア賞の発表  「交通安全・道路環境」の班では“除雪の美しい道路コンテストをする”、 「空き家・空き店舗」の班では“大型の空き店舗にラジコンコース等を作 り、子どもたちのあそび場にする”、「高齢者・障がい者の交流、見守り」 の班では“社会福祉協議会の活動員を地域において見守りの架け橋にする”、 「子どもの地域活動」の班では“活動の企画に子どもたちの意見を取り入 れる”…等々、たくさんのアイディアが出されました。ナイスアイディア 賞には社会福祉協議会さんより記念品が贈られました。 ▽せせらぎの家で作った手ぬぐいをプレゼント!  どの班も、模造紙いっぱいにたくさんのアイディアを出してくれました。 アイディアの付箋に混ざって、「何か一つでもせひ実現してほしい」という ありがたいご意見もありました。ワークショップ委員のみなさんに出して いただいたアイディアは、地域づくり計画策定推進委員会でさらに話し合い、 地域づくり計画に反映させていきます。 ご参加いただいたみなさま、たくさんのアイディアを本当にありがとう ございました。

|

この事業は終了しました。

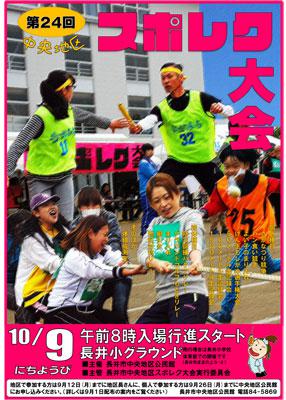

たくさんのご参加ありがとうございました。 子どもからお年寄りまで、中央地区の皆さんが1つになれる絆と感動の 第24回中央地区スポレク大会を開催します。 期日は 2016年10月9日(日)です 。 8:40〜 さかなつり競走 各地区の幼児が元気に参加します。 9:00〜 パン食い競走 スポレク大会の定番競技。小学生が挑戦します。 飛び入りをお願いすることもあるかもしれません(^皿^) 9:50〜 グランドゴルフもどきリレー ショットの正確さとスピードを競う団体競技。 おじいちゃんたちが活躍します。 10:15〜 よいこのまりいれ 幼児と小学1、2年生なら誰でも参加できるオープン競技です。 当日受付します。ぜひご参加ください! 10:35〜 まりいれ 各地区小学生以上の男女15名がチームになってまりを投げます! 10:45〜 防災訓練バケツリレー 防災訓練を兼ねてバケツをリレーします! 10:50〜 綱引き ついつい本気になってしまう綱引き。 お父さんもお母さんも無理は禁物ですよ! 11:15〜 けん玉もしかめ選手権大会 長井市といえばけん玉!子どもから大人まで参加できます。 11:40〜 最後は白熱の地区対抗リレーです。 幼児から50歳代までのランナーがトラックを全力で走り ます。どうぞ熱いご声援を! ■…個人種目 ■…団体種目 もちろん今年も50m、100m、1500mの記録会を行います(9:50スタート) そのほか、おおむね40歳以上の方を対象に体組成測定も行います。(先着40名) どうぞご参加ください。 会場は長井小グラウンド。朝6時15分の花火がグラウンドでの開催の 合図です。(6時の花火は致芳地区運動会の合図なのでお間違えなく) 花火が上がらなくてもがっかりする必要はありません! 雨の場合は長井小体育館での開催となります(屋内競技に変更)。 このサイトでもお知らせしますのでご確認ください。 みなさんのやる気を応援する特別賞も準備しています。 参加チームの皆さんがんばりましょう! そして応援もよろしくお願いします。 |

All Rights Reserved by nagai_ck

問題について考える“ふらり学講座”。1回目は年々巧妙になっている

詐欺について、地域の被害の実態や予防方法を学ぶ講話を行いました。

講師は長井警察署あやめ交番所長 佐藤 昌幸 氏。平日の日中の開催にも

かかわらず、70名近くの方にお集まりいただきました。

▽たくさんの皆さんにご参加いただきました。

山形県内でも昨年を上回るペースで詐欺被害が報告されているとのこと。

その被害金額はすでに億を超えているそうです。身近な金融機関でも、

大金を振り込もうとした人を説得し、思いとどまらせた事例などもあり、

詐欺を思わせる予兆電話にいたっては、報告されているだけでも100件ほ

どになっているとか。身近に潜む詐欺の危険性に参加した皆さんも真剣に

話を聞いていらっしゃいました。

佐藤所長の軽妙なお話しによる地域の実態のあとは、DVDで組織ぐるみで

行われる詐欺の手口や予防方法を学びました。

▽被害予防を啓発するDVD鑑賞

山形警察署の若手警察官“やる気塾”の皆さんによる詐欺被害予防を啓発

する寸劇のDVDは、組織ぐるみで行われる詐欺の手口をわかりやすく伝え

ていました。

講話とDVD上映のあとは茶話会。公民館の委員の皆さんが準備してくれた

せんべいの詰め合わせ「だません!べい」とお茶を楽しみながら、身近な

事例についてテーブルごとにお話しいただきました。

▽佐藤所長がテーブルを回り質問に対応してくださいました。

▽本日の資料

▽だません!べいのラベル

詐欺被害予防にかけたおせんべいを配りました。

参加者の皆さんも、不審な電話やメールを受けた経験がある人が多いよう

で、「森林開発の資料が送られてきた」「当選案内のようなメールが届く」

など、さまざまな相談をしていました。

「すごくためになる話だった」「とてもためになるDVDだったので、地区の

ミニデーでも上映したい」「対応方法を聞いたので、さっそく迷惑メール

対策したい」など、多くの皆さんからうれしい声をいただいています。

詐欺の被害は誰にでも起こりうる問題です。一人で悩まずに周囲に相談し、

気配りし合える地域になるように、講座の内容を多くの皆さんに伝えて

いただきたいと思います。

第2回ふらり学講座は、8月27日(水)18:30〜20:00 交流センターふらりにて

「ひとりで暮らすお年寄りを温かく見守る地域づくり」について学習会を

開催します。ぜひご参加ください。