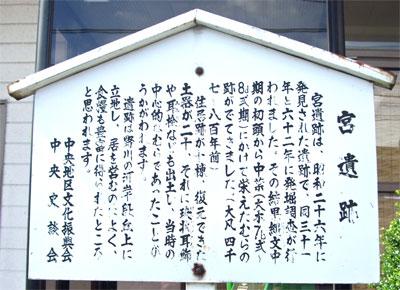

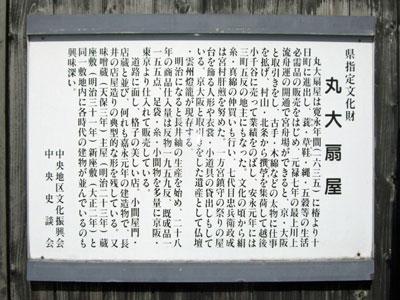

丸大扇屋は寛永年間(1635)に椿より十日町に進出し、蓑(みの)・

草鞋(わらじ)・縄・五穀等の生活必需品の販売をはじめ、元禄7年の 最上川上流舟運の開通で宮舟場ができると、京・大阪を拡げ、村山・ 北条から撰苧(よりそ)を集荷して越後小千谷に売って業績をのばし、 安永元年には三町五反の地主にもなった。文化の頃から絹糸・真綿の 仲買いも行い、7代目忠兵衛政成は宮村肝煎を努めた。一方宮鎮守の 祭りの屋台を飾る人形や衣装・小道具の貸出しもしている。京大阪と 取引をした遺産として仏壇・雲州灯籠が現存する。 明治になると長井紬の生産を始め、28年の商品仕入量は反物1959反、 既製品1155点、足袋・糸・小間物を多量に京阪・東京より仕入れて 販売している。 道路に面し、格子の美しい店。小間屋門・店蔵と並び、何れも嘉永 元年の建造物で、長井の店屋造りの典型的な形を残している。又味噌 蔵(天保3年)主屋(明治23年)蔵座敷(明治31年)新座敷(大正2年)と 同一敷地内に各時代の建物が並んでいるのも興味深い。 平成7年度設置。平成14年度一部内容の変更。  文教の杜ながい

|

|

All Rights Reserved by nagai_ck

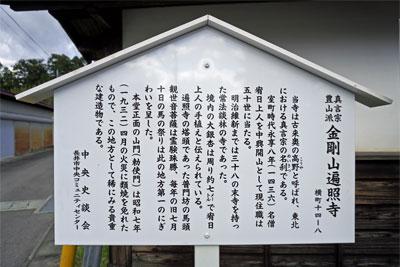

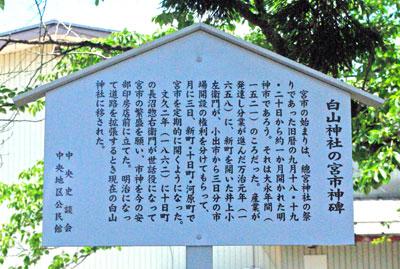

名刹である。

室町時代永享8年 名僧宥日上人を中興開山として、現住職は50世に

当たる。

明治維新までは38の末寺を持った常法談林の寺であった。

境内の大銀杏は周り約7メートルで宥日上人の手植えと伝えられて

いる。

遍照寺の塔頭であった普門坊の馬頭観世音は霊験殊勝、毎年の旧7月

10日の馬の祭りは此の地方第一のにぎわいを呈した。

本堂正面の山門(勅使門)は昭和7年4月の火災に類焼を免れたもので、

この地方として希にみる貴重な建造物である。

昭和59年度設置。平成2年度修復。令和3年更新。

▽遍照寺の山門

▽長井文化財保護協会と長井市教育委員会による立て看板もあります