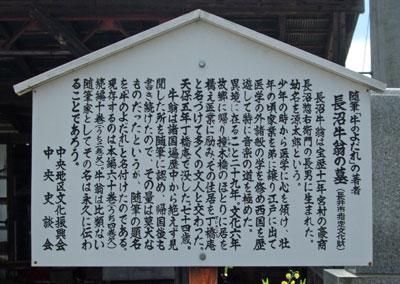

この墓石は、碑文はかなりわかりにくくなっているが、寺嶋和泉守

正貞のものである。慶長6年(1601)8月20日に直江兼続は寺島和泉を 上長井郷の代官、須田善右衛門を下長井郷の代官に任命したが、事情が あって後で支配地が変わり、寺嶋和泉が下長井の代官になった。代官は 支配地の年貢の徴収や民生全般の許認可・指導にあたったので、非常に 大きな権力を握っており、江戸中期まで世襲であった。 正貞の父六蔵長資は上杉謙信の武将として織田信長の上杉攻撃の時、 魚津城を守って奮戦して討死した武勇の人であり、その後第5代代官 信政は明暦3年(1657)の遍照寺殿堂の葺替の時、様々な特典を与えて 援助したので、子孫は代々檀頭総代職に任命されている。 平成元年度設置。平成19年度支柱交換。令和2年修復。(遍照寺境内)

|

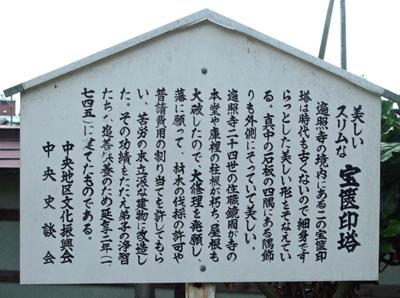

供養のために石材を板状にはいで作った塔婆(とば)を板碑(いたび)と

呼んでいる。年号が入っていて市内で二番目に古いことがわかるのがこの 遍照寺の板碑である。材質は凝灰岩なので、かなり太目であるが、山は山型 で二段の切り込みがあり、額が出ていて模式的な形をしている。 この板碑は、遍照寺10世権大僧都法印大阿闍梨日瑜(だいあじゃりにちゆ) の歿した寛永17年2月9日(1630)に、その菩提を弔うために建てられたもの である。遍照寺が伊達氏、蒲生氏と相続く国替えの騒ぎのため、血脈・法流を 紛失したのを、日瑜が他国の縁故寺を尋ねて、中院流の法流を開壇し、道場 の形を整えるきっかけを作った功労者である。 平成元年度設置。平成15年度一部内容変更。(遍照寺境内)

|

All Rights Reserved by nagai_ck

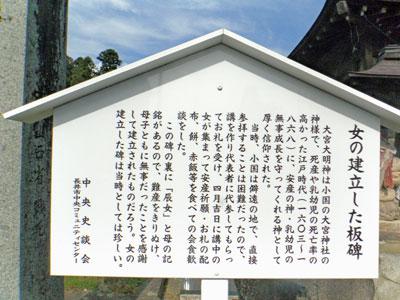

江戸時代(1603〜1868)に、安産の神・乳幼児の無事成長を守ってくれる神

として厚く信仰された。

当時、小国は僻遠の地で、直接参詣することは困難だったので、講を作り

代表者に代参してもらってお札を受け、4月吉日に講中の女が集まって安産祈

願・お札の配布、餅、赤飯等を食べての会食歓談をした。

この碑の裏に「辰女」と母の記銘があるので、難産をきりぬけ、母子ともに

無事だったことを感謝して建立されたものだろう。女の建立した碑は当時と

しては珍しい。

平成4年度設置設置。令和2年度修復。(遍照寺境内)