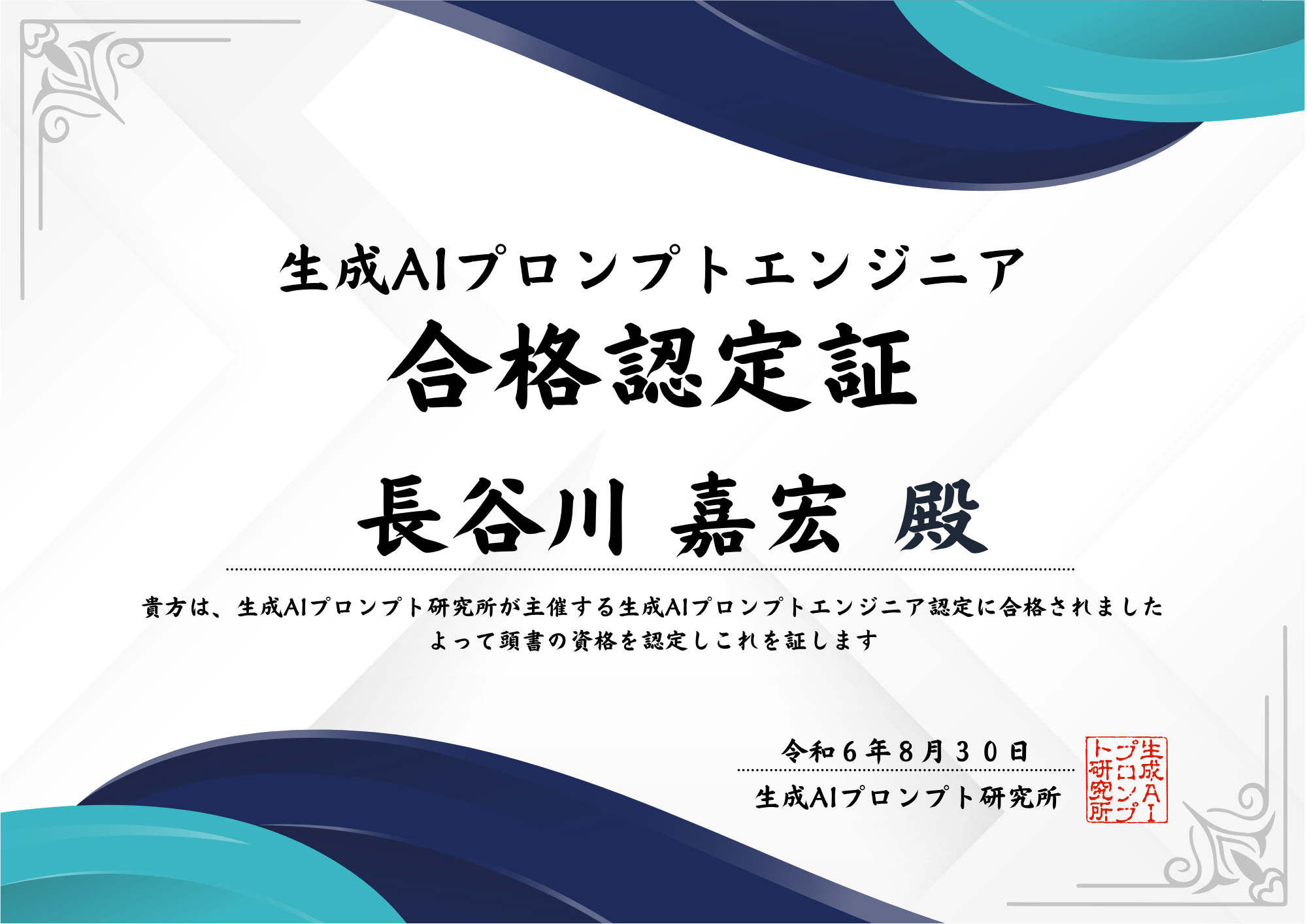

生成AIの黎明期とはいえ、進んでいる人はどんどん進んでいて、まったく手をつけてない

人との差は広がるばかりです。

AIよりもHI(ヒューマン・インテリジェンス)の方が大切だ!などと豪語したいところ

ではありますが、どちらも大切であることは間違いなく、時代の波に乗り遅れないよう

ひとまずこの検定合格に向けて諸々勉強しました。

先日、ある生成AIエンジニアの方から興味深い話を聞きました。

私たちは、本人が自覚しているかどうかは別として、すでにAIを多方面で活用している

わけですが、意識的にこれを使っている人の割合は、日本全体で10%に満たない、と。

まだ一度も使ったことがない人が9割!

日本が諸外国からどんどん遅れをとってきていて、国力の低下が明らかなのは皆さんも

肌で感じ取っていると思います。どうやらAIに向き合ってない人の割合も日本という国が

坂を下っていることを物語っている! 間違いなく。

私自身、得意な分野でないことは百も承知なので、せめて多少は自分も勉強し、そのあと

は、得意な人と連携して、社内はもとより周りの人々のそして東北のAIリテラシー向上の

ために動こうと思っています。

具体的には、「はじめてのAIセミナー」というものを仙台でリアル開催します。

講師は、弊社とつながりの深いプランナーの柴田聖一氏(株式会社ステップアップコミュ

ニケーションズ代表取締役)と生成AIのプロ安永智也氏(株式会社ステップアップコミュ

ニケーションズ)のお二人です。

詳細は追ってご連絡します。乞うご期待!