「10,269」という数字を見て、目が点になった。17日付当ブログ「“人生図書館”…『お探し物は図書室まで』」(青山美智子著)に対する翌18日1日だけのアクセス件数である。ブログを開設して10年以上になるが、こんなけた外れの数字はもちろん初めてである。パソコンのカウントミスではないかと思ったが、待てよ…。羊毛フェルトが趣味の主人公、司書の「小町さゆり」さんがさりげなく差し出す「想定外本」と本の付録と称するお手製の羊毛フェルト、そしてさゆりさんが仲介役となって、あちこちとつながる人間模様―ひょっとして、人と人の分断が広がるコロナ禍のいま、人々が一番求めていたその人こそが、“小町さゆり”という「人格」ではなかったのか。そう思うとストンときた。

本書には様々な職種の男女5人が登場する。「さゆりさんって、どんな人?」―。以下、前掲ブログに登場した「正雄」を除いた4人の目に映った「さゆり」像や本のリスト、各人にプレゼントされ本の付録の数々を紹介したい。「縁(えにし)の妙」といったらいいのか、こんな人がそばにいたら、コロナも豪雪もつかの間、忘れることができそうな気がする。私自身の趣味で言えば、さゆりさんこそが「コロナ女神」ということになる。選書に関してはプロだから当然のこととして、ではなぜ羊毛フェルトなのか。さゆりさんは涼し気な顔でこうのたまう。

「てきとう。カッコいい言い方をするなら、インスピレ-ション。それがあなたをどこかと通じさせることができたのなら、それはよかった。とても、よかったです」―。私が歩行器を押す86歳の入所者の老婦人にも羊毛フェルトを伝授しようっと。猫好きなばあちゃんはきっと、羊毛から猫を誕生させるはずである。

<朋香 21歳 婦人服販売員>

「ものすごく…ものすごく、大きな女の人だった。太っているというより、大きいのだ。顎と首の境がなく色白で、ベ-ジュのエプロンの上にオフホワイトのざっくりしたカ-ディガンを着ている。その姿は穴で冬ごもりしている白熊を思わせた。ひっつめられた髪の頭の上には、ちょこんと小さなおだんご。そこにはかんざしが一本挿してあり、先には上品な白い花飾りの房が三本揺れていた」

・エクセル習得の相談に訪れた朋香に示された想定外は『ぐりとぐら』。付録はフライパンの形をした羊毛フェルト

<諒 35歳 家具メ-カ-経理部>

「そこに座っていたのは、とてつもなく大きな女の人だった。はちきれそうな体の上に、顎のない頭が載っている。ベ-ジュのエプロンに、目の粗いアイボリ-のカ-ディガン。肌も白く服も白く、『ゴ-ストバスタ-ズ』に出てくるマシュマロンみたいだ」

・アンティ-クの雑貨店の開業を目指す諒が目を真ん丸にした想定外は『英国王立園芸協会とたのしむ 植物の不思議』。付録は毛糸玉みたいな猫。茶色い体に黒い縞(しま)。横たわって眠るキジトラ猫

<夏美 49歳 元雑誌編集者>

「カウンタ-の中に、白くて大きな女の人がいた。年齢はよくわからないけど五十歳ぐらいか。特注なのか、海外のビッグサイズなのか、着ている白い長袖シャツはおそらくそのあたりで普通に売ってはいないだろう。アイボリ-のエプロンをかけ、ぱんと張った肌もシミひとつなく真っ白で、なんというかディズニ-アニメの『ベイマックス』みたいだった」

・絵本を求めていた夏美の目の前に現れた想定外は星占いの『月のとびら』。付録はころんと丸い、羊毛フェルト。青い球体に、緑色や黄色のまだらの模様がある。地球?

<浩弥 30歳 ニ-ト>

「あらためて見ると、たしかに胸元に『小町さゆり』のネ-ムホルダ-があった。小町さんは一心不乱に手を動かしている。近づいてのぞきこむと、やはり、小さなぬいぐるみらしきものを作っているようだった。四角いスポンジの上で、丸めた毛玉に細い針をぐさぐさ刺し続けている」

・デザイナ-志望の浩弥が面食らった想定外は『進化の記録 ダ-ウィンたちの見た世界』。付録はグレ-のボディに白い翼。緑色の尾がおしゃれな小さな飛行機

<著者の正体>~青山美智子さん(51)って、どんな人!?

千葉県育ちで愛知県出身。大学卒業後、オ-ストラリアへ渡る。シドニ-の日系新聞社で記者として2年勤務ののち、上京。雑誌編集者を経て執筆活動に入る。現在、神奈川県横浜市在住。夫・息子と3人暮らし。2017年年8月、単行本『木曜日にはココアを』(宝島社)で小説家デビュ-。同作品は、同年12月に第1回未来屋小説大賞受賞。収録作の第2章「きまじめな卵焼き」は、2018年年開成中学入試で国語の長文問題として出題された。小説家を目指したきっかけは、中学生のときに氷室冴子の『シンデレラ迷宮』を読んでから。主要作品に『猫のお告げは木の下で』、『ただいま神様当番』など(ウキペディア)

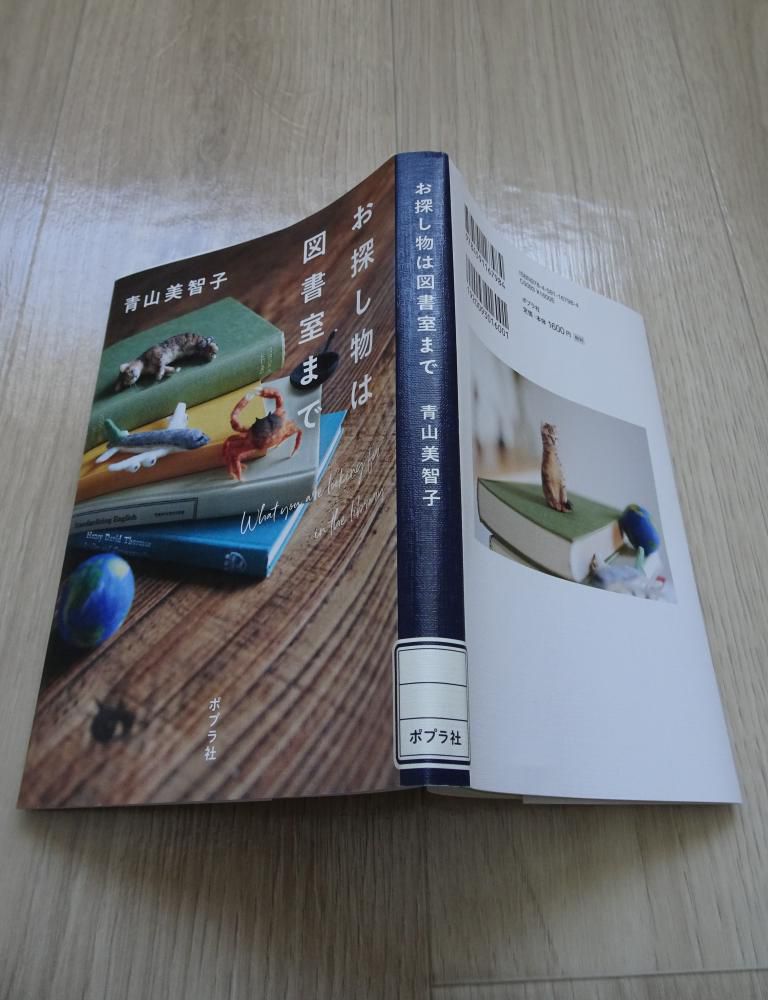

(写真はお子さんとくつろぐ素顔の青山さん=インタ-ネット上に公開の写真から)