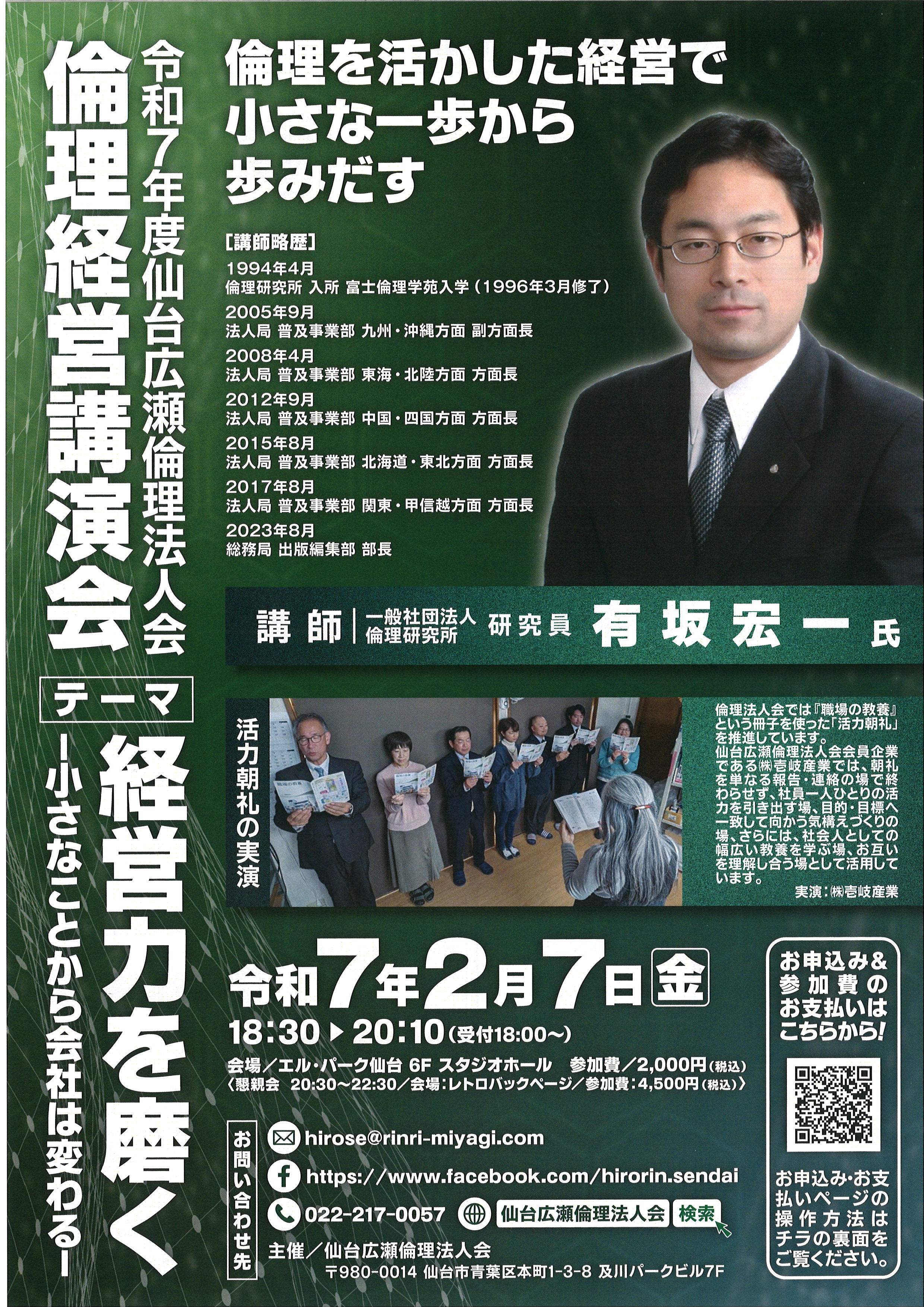

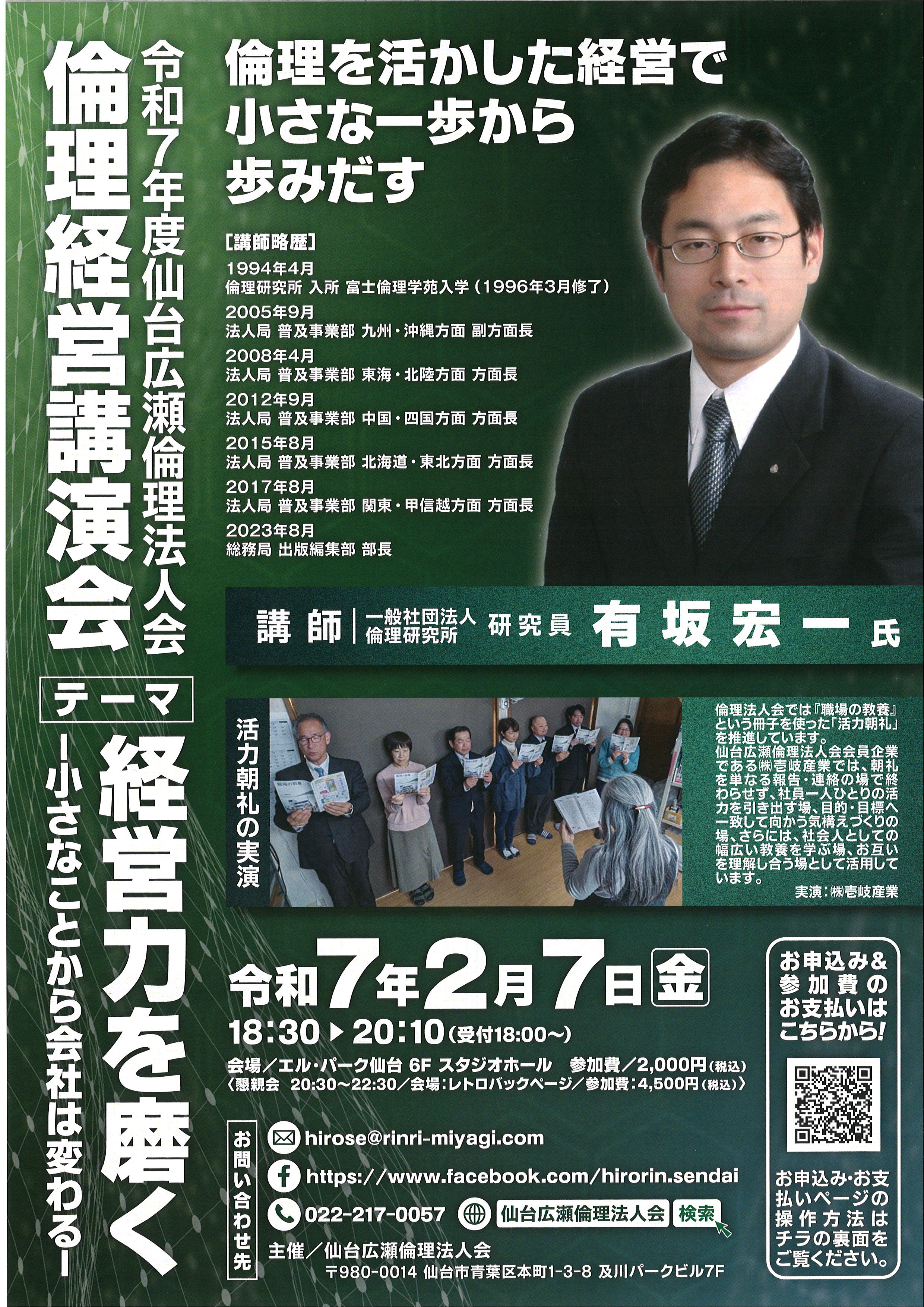

2月7日(金)の倫理経営講演会にて、有坂宏一講師の講演に先立ち、弊社が活力朝礼という

ものを実演することになりました。

よその会社がどんな朝礼をしているか、というのはなかなか見れるものではないので、

興味を持ってくださる方が意外に多いと感じています。

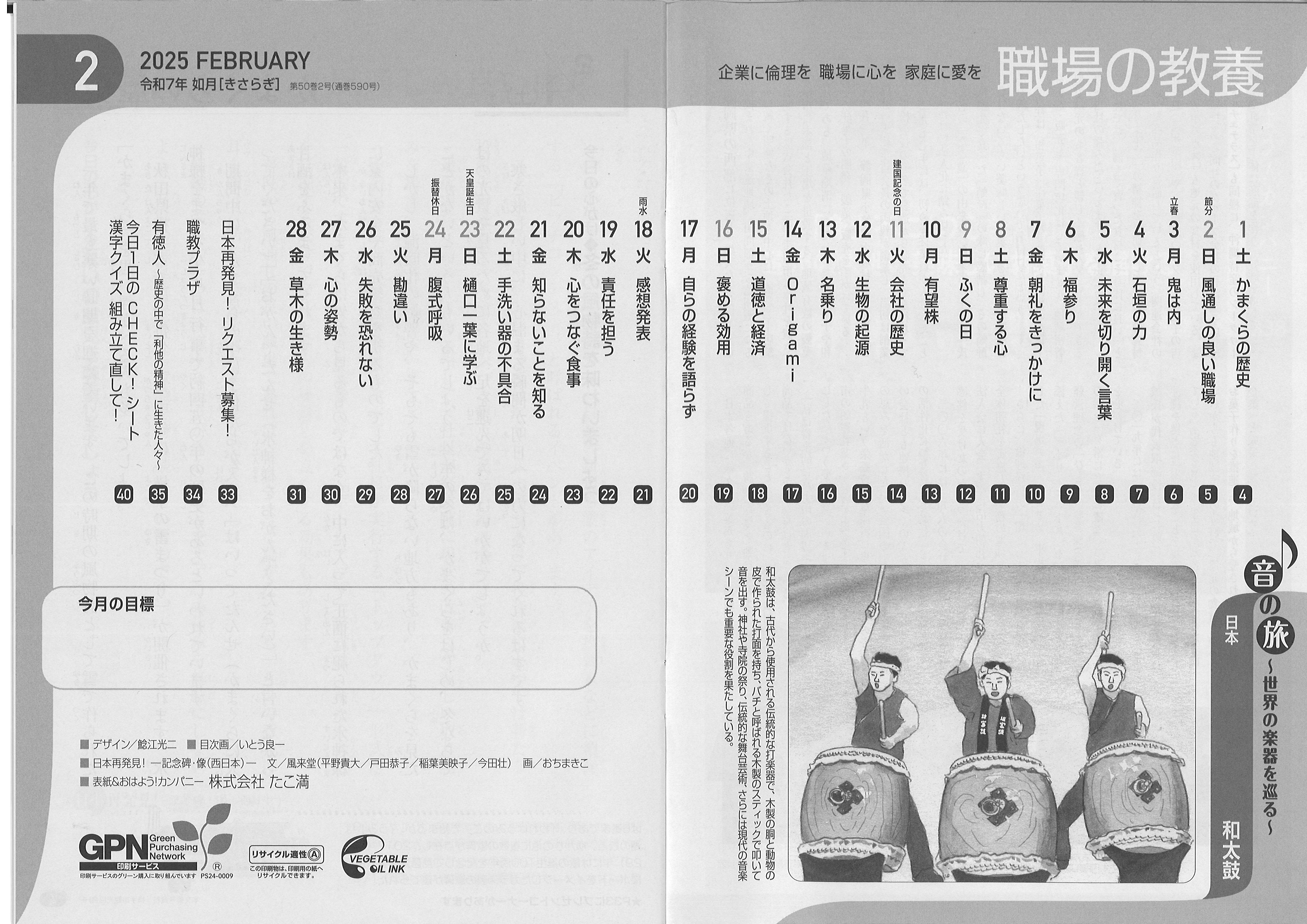

先週書かせていただいたとおり、活力朝礼とは、一般社団法人倫理研究所が毎月発行して

いる「職場の教養」という冊子を活用した朝礼のことです。

以下が職場の教養2月号の目次です。

2月1日~28日の毎日1話、A5サイズのページに掲載されています。

この目次をご覧になっていかがでしょうか。読んでみたいと思いませんでしたか?

すべてふりがながふってあるので、誰もが読めるというのがとても良い点ですし、身近な

話題が多いので、すんなりと内容が入っていけます。

倫理法人会の会員になると無料で30冊届きますが、非売品のため書店では買えません。

さて、この職場の教養を朝礼で活用すると何がいいのか?

導入した15年前頃は、感想と言っても、本質から外れた枝葉末節なことを取り上げて、

はぐらかすような感想が多かったと記憶しています。

しかし、そこはグッとガマン。しばらくそれに対する意見は言わずにやり続けていると、

たまに心をさらけ出すような感想を言い出す人が出てきたりします。

そうなると不思議なもので、みんなの心が少しずつほぐれていったのです。

自分の失敗談なども交えた感想を言う人も出てきたりして、朝礼での感想は安心して

感想を言える場、と捉えてくれるようになりました。

同時にそれは、朝礼以外でもお互いの理解が深まった状態と言えるので、チームワークが

発揮されやすくなります。

そんなことを伝えられればと思っています。

溌剌とした実演ができるよう準備するとともに、それがいつもの朝礼、と言えるような

日々の朝礼にしていきたいです。