令和5年度の上杉文華館は「上杉家歴代の文書管理と歴史編纂」をテーマに、国宝「上杉家文書」などを展示します。

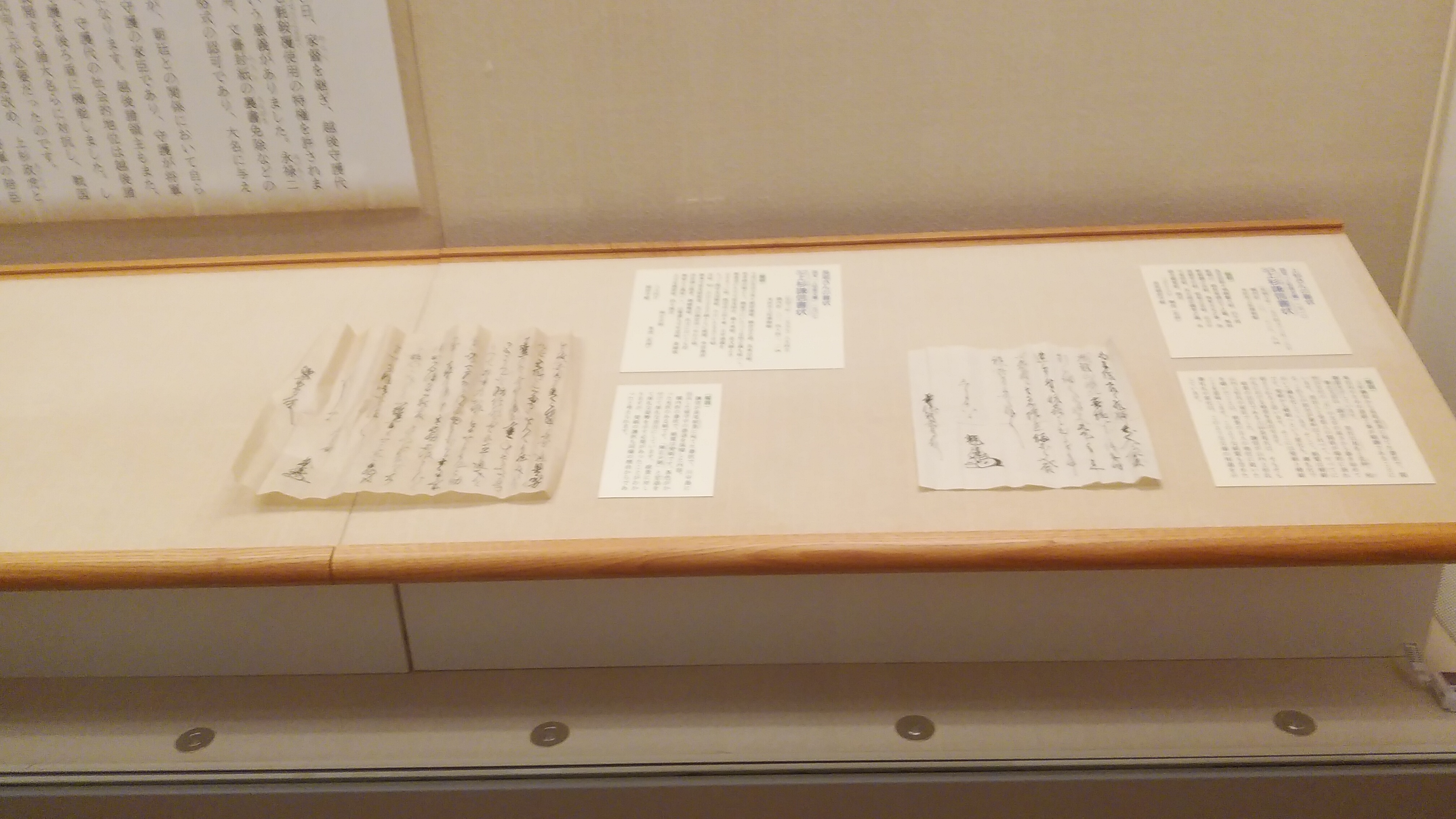

上杉文華館では、国宝「上杉家文書」を毎月入れ替えながら常時展示しています。上杉家文書は、江戸時代以降に行われた文書の管理や歴史編纂を通じて、中世以来の上杉家の由緒や権威、特定の当主の事績を示す文書が収集、選別され、移動や変化を続けながら、現在の構成(2018通、4帖、26冊、保存容器として両掛入文書箱、精撰古案両掛入文書箱、黒塗掛硯箱、赤箪笥 乾・坤2棹、附として歴代年譜325冊)になったことが明らかになっています。

また、「上杉家文書」とは別に「上杉文書」と呼ばれる藩政文書を中心とした1万点弱の史料群があり、米沢市では令和3年度から文化庁の「地域活性化のための特色ある文化財調査・活用事業」の補助を受け、調査に取り組んでいます。その中核は文書管理や歴史編纂を担った、江戸時代の御記録方や、近代の上杉家記録編纂所総裁伊佐早謙の関連文書です。上杉文書には、国宝「上杉家文書」を深く理解するための手がかりが、豊富に含まれています。

今年度は本調査事業の成果を活用して2つの史料群を紐解きながら、江戸時代から近代にかけて、文書の具体的な管理方法と歴史や記録の編纂事業、その背景にある藩政の状況や世情をご紹介します。永年にわたり文書を守り伝え、活用してきた人々の営為にご注目下さい。

「上杉文書」調査の詳細はこちら

《近代の文書管理と歴史編纂》

展示目録はこちらよりご覧ください。

【展示期間】2月27日(火)~3月24日(日)

明治4年(1871)の廃藩置県により、藩政機構の一部として文書管理と歴史編纂を担ってきた御記録所も廃止されます。同年、上杉家は東 京に移住しますが、家伝文書を含む宝物類の一部は、米沢の元商社(上杉家の資産管理組織)で管理されたようです。明治14年、明治天皇の 東北巡幸を前に赤箪笥第一号(乾)文書が政府の修史館に貸し出されて謄写され、天覧に供されました。編纂事業としては、明治初期から戊 辰戦争関係の戦功調査や戦史編纂が行われました。明治21年、上杉家では12代藩主斉憲の年譜編纂を再開し、主に元御記録方の伊佐早謙に よって、幕末維新期の史料収集も進められました。明治29年には宝物蔵を含む本邸が完成し、上杉家は米沢に戻りました。翌年には伊佐早に 「御家旧歴史編纂」を命じ、同人宅に編纂所を設置しました。「上杉文書」は、伊佐早の収集・編纂・執筆資料が一つの核となっています。 また明治35年には主に鷹山以降の「貴重の古書類」を選別した赤箪笥第二号(坤)が成立し、当主の茂憲自ら文書の点検を進めました。 上杉家文書は、大正期に入っても茂憲の辞令類や伊佐早謙収集文書が追加され、収納容器間の移動も行われました。昭和4年(1929)には 東京帝国大学史料編纂所から『大日本古文書』として中世文書の大部分が刊行され、広く研究に供されました。上杉家文書は、昭和54年に重 要文化財に指定されて員数や構成が確定し、平成元年(1989)に上杉家から米沢市に寄贈、同13年に国宝に指定され、現在に至ります。

▼ コレクショントーク

日時:3月3日(日) 14:00

場所:常設展示室 上杉文華館

※参加には入館料が必要です。

皆さまのご来館を心よりお待ちしております。

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001