最上義光歴史館

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【志村光安 (1)】 志村光安は、最上義光股肱の腹心として広く名を知られた存在だ。出羽の関ヶ原として有名な「長谷堂城合戦」において長谷堂城の城将として上杉軍の猛攻から城を守り抜いた名将として評価されており、「長谷堂城合戦図屏風」にもその奮戦ぶりが描かれている。また、最上義光の名代として織田信長に拝謁したとされ、ほとんどの軍記物史料において「武勇に優れ」「弁舌巧みな」功臣として光安は描かれている。しかし、志村光安の評価はそれらの事績においてのみ語られる傾向にあり、慶長出羽合戦後酒田へと転封され、三万石という大身の城主として庄内の統治に関わった形跡が見とめられるにもかかわらず、光安に対する検討は一部の市町村史において断片的になされているに留まっている。信頼のおける史料群を参照し、最上家臣団の中でいかなる立場にあったかを再評価する必要があるだろう。 志村光安の生年は、系図・法名録等がみられず不明である。しかし没年については、遊佐町の永泉寺に建立されている石塔に、「奥大日本前出羽州□□□君候 豆秔太守為天室良清公 禅定門菩提□報厚恩家・・・于時慶長拾六季辛亥八月如意珠日」とあり、志村光安は慶長十六(1611)に没しているようだ。建立記年がなく、この石塔自体いつ作られたものか、またこの記述が正確なものか判然としないが、いくつかある受取状の発給記年を見る限りでは、慶長十七(1612)年より嫡子志村光惟署名のものが出現し、志村光安署名のものは途絶えている。これを考慮すれば、石塔に記されている没年はそう不確かなものでもないだろう。 そもそも光安の本貫地はどのあたりであったのか、長谷堂城主に就任する以前、どこを知行地としていたのかを語る一次史料はなく、その動向を追う上での基礎史料が軍記物史料や諸記録群となる以上その断定は難しい。『奥羽永慶軍記』を始めとした軍記物史料では、最上義光に最上家の主権が移行した比較的早い段階からその名が見えており、元々最上家の直臣衆であったことは確かなようである。また、山形市の北部、漆山地区に「志村」という地名が存在するが、元禄年間に記された『元禄郷帳』には「漆山ノ内 志村」という記載があり、江戸期にはこの地名はすでに存在していたようだ。さらに、江戸初期に成立したとみられるいくつかの書写記録には「志村館」との記載があるとされ(注1)、志村氏居館の存在をうかがわせる。その本貫地を姓とするパターンが最上家家臣の多くにみられ、また義光政権初期段階からの直臣であったことも鑑みれば、志村光安の本貫地もこの辺りであったろうか。 <続> (注1) 『最上時代 山形城下絵図』(高橋信敬 1974) 志村光安(2)へ→ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【志村光安 (10)】 まとめ 志村光安に関わる慶長期以前の書状史料は皆無で、最上氏が勢力を拡大する段階での動向は周辺史料に頼らざるをえず、従って詳細な検討は困難であった。ただ、義光が最上家中の実権を掌握した初期の段階から近臣として義光に付き従っていたことは確かであろう。 光安が通称として「九郎兵衛」を名乗っていた事について、いくつかの周辺史料にその記載が存在している。嫡子の志村光惟が「九郎兵衛」を襲名している事から考えても、恐らくそれは事実としてよいだろう。その後光安は通称を「伊豆守」に変更しているが、その画期は慶長初期頃であろうと推測される。 慶長五(1600)年、慶長出羽合戦において、光安は長谷堂城の守将として活躍した。上杉軍撤退後、最上軍は諸城奪回の動きを見せるが、当年から翌年にかけての庄内攻めにおいて光安は主導的役割を果たしていたようだ。 その後、光安は、新関久正・下吉忠らとともに最上家へ加増された庄内へと配属された。酒田城主として転出した以降の史料は豊富であり、光安ならびに庄内諸将の動向をある程度検討する事が可能であった。 書状史料を検討するかぎり、最上中級直臣衆出身の進藤但馬・日野備中・原美濃らが庄内において内政実務を実行していたように見受けられた。筆者は、まず前提としてこれらの者たちが事実志村らの家老職であったかどうかを再検討し、城付きの家老であることはほぼ確実であったろうとの再確認を行った。その上でこれらの者達の権限を検討したところ、原・進藤らは各々密に連絡を取りながら領内の民政を行い、警察権、徴税権を行使していることが判明した。その上で志村光安は庄内衆の取り纏め役として由利・庄内・山形の連絡を仲介する役割を負っていたようだ。しかしながら、藩政における大規模事業である治水事業は義光主導で実行された形跡が顕著で、実務に当たったのは中低級の義光直臣層だった。つまり、庄内の政治権力は上下を問わず志村・新関・進藤ら最上氏直臣層出身者に握られており、またその施政の背景には義光自身の意向が強く働いていることが想起される。ゆえに、庄内は義光直臣層による領国支配のテストケースだったのではなかろうか、という仮説を提示しえるだろう。 <了> 最上家臣余禄 記事一覧へ→ 本城満茂(1)へ→ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【鮭延秀綱 (8)】 5 小 括 鮭延に関する基礎的な問題について述べてきた。根本史料が限られている上、軍記物史料という難しい制約を抱える史料を用いながらの検討であった。 まず鮭延氏と最上氏、あるいはそれにかかわる南出羽の国人衆についての研究史を整理した。市町村史等で考察されているが如く、大きな歴史の流れの中での多くの登場人物の中の一人として鮭延秀綱を捉えているものが大多数で、いくつか優れた個別論文はあるものの鮭延に関する個別研究の蓄積はまだまだ多いとは言えない。これは、最上家のその他の家臣、ないし南出羽の国人についてもあてはまる。 第1節では、鮭延氏が真室地方に割拠した当初の状況を整理した。また、天正九年に最上義光の傘下へ降った直後から、天正期に最上家が勢力を伸張させていく段階において、最上家中において鮭延がどのような立場にあったか、またどのように立場を変化させていったかにスポットを当てて検討を進めた。 鮭延秀綱は、その利用価値を大きく認めた最上義光の期待を受けてその傘下に加わった。その「利用価値」の一つに挙げられるのは、小野寺氏や武藤氏ら周辺大名や、その麾下にあった国人領主達とのコネクションであったと推察される。秀綱は、そのパイプをバックボーンとして、最上家が武藤氏・小野寺氏ら周辺大名との抗争を繰り広げる過程での外交活動や抵抗勢力の調略に尽力した形跡がみられた。義光はその働きを高く評価し、最上家内での鮭延の存在感は次第に高まっていったと考えられる。 第2節では、仙北検地に伴う雄勝郡の領有問題に関わる鮭延秀綱の動向を追った。 鮭延は、奥羽仕置軍の先導として小野寺氏領国へと進駐した。元々鮭延氏は小野寺氏の麾下にあり、仙北事情に精通した鮭延は先導者として適任であった。湯沢に進駐した鮭延は、「公儀」の権威を背景に主君の最上義光と連携しつつ雄勝郡の実効支配を進めた。その過程において、鮭延は一貫して現地責任者の立場であり、上杉家家臣の色部長真や小野寺家中との折衝を行っていた事が史料から読み取れる。結果として最上家は、豊臣政権より上浦郡(雄勝・平鹿郡を合わせた通称とされる)の一部を領土として追認されたと見え、湯沢城主として楯岡満茂が配置された。しかし、同地域での火種はくすぶり続け、以降幾度かの軍事的衝突が小野寺氏と最上氏の間で繰り広げられたと考えられる。これら一連の仙北問題において、鮭延秀綱は非常に重要な役割を果たしていたのである。 第3節では、慶長期から元和期にかけての最上家内における鮭延の立場の変化を検討した。 慶長五(1600)年に発生した、いわゆる「慶長出羽合戦」において、鮭延秀綱が長谷堂城救援・庄内反攻などに活躍した事は諸書の記すとおりである。徳川政権下において、最上家領国五十七万石が成立した後も鮭延は重用されたと見え、義光没後も最上家内の中枢重臣の一人として領国経営に参画していた。家中における序列では、由利本城に四万五千石を領する本城満茂には劣るものの、非親族系家臣の中では一際高い立場に位置していたとみられる。 第4節では鮭延の官職名について時期的推移も考慮しながら考察した。鮭延秀綱は、その生涯において「典膳」と「越前守」の二つの官職名を名乗っているが、書状史料・軍記物史料の記事を見る限りその二つの官職名は慶長五(1600)年前後を画期として使い分けられている可能性を指摘した。その理由の仮説として、鮭延郷に勢力を確立した鮭延秀綱の父貞綱も「典膳」を名乗っており、慶長五年の出羽合戦において初陣を飾った嫡子左衛門尉の元服時に、父から受け継いだ鮭延郷の守護者としての「典膳」という名乗りを継がせた、あるいは継がせる前段階として自らの官職名を越前守と変えた可能性を提示した。 以上の問題について考察を行ったが、鮭延氏にまつわる問題はこれだけではない。鮭延氏の鮭延郷入部時期、最上家改易時の動向等残された課題は少なくない。後稿を待ちたい。 <了> 最上家臣余禄 記事一覧へ→ 志村光安(1)へ→ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【コラム:新発見の最上義光書状に関して】 2011年2月1日付の各種報道で、山形大学の松尾剛次教授が最上義光の文書を新発見したと大きく取り上げられました。 会見での談話によれば、日付けは慶長十六(1611)年八月十二日付で、最上家家臣「進藤但馬」「原美濃」両名の署名と、義光の「七得印」が押印されており、内容としては義光の従四位上叙位を祝した進物に対する礼状との事でした。 この「七得印」とは、中国の古典である『春秋左氏伝』に記されている、君主の心がけるべき七つの武徳(=七徳、七得とも)を印判のデザインとして使用したものだと言われています。 一、暴を禁ず ……… むやみな暴力を禁じる 二、兵を収(おさ)む ……… 武器をしまう 三、大を保つ ……… 国の威勢を大きいままに保つ 四、功(こう)を定む ……… 君主としての功あるように励む 五、民を安んず ……… 民心を安定させる 六、衆を和(やわ)らぐ ……… 大衆を仲良くさせる 七、財を豊かにす ……… 財産を蓄えるよう努める これが七徳であり、これらを備えたものが王として君臨するのにふさわしいとされていました。義光も、この「七徳」を目指していた、という事でしょう。 次に、連名で署名している進藤但馬と原美濃について。 両名ともに、庄内において酒田城主・志村伊豆守や大山城主・下治右衛門の指揮下で、年貢の徴収管理や検地などの内政実務を担当した人物です。 『最上義光分限帳』によれば、原は千五百石、進藤は八百七十六石を給されていた上級家臣でした。まさに、最上家の「縁の下の力持ち」といえる者たちです。(両名についての詳しい検討は、拙稿「最上家家臣余禄」志村光安(5)・志村光安(6)・志村光安(7)をご覧ください。) 今後も、新たな史料が発見されることを願ってやみません。 |

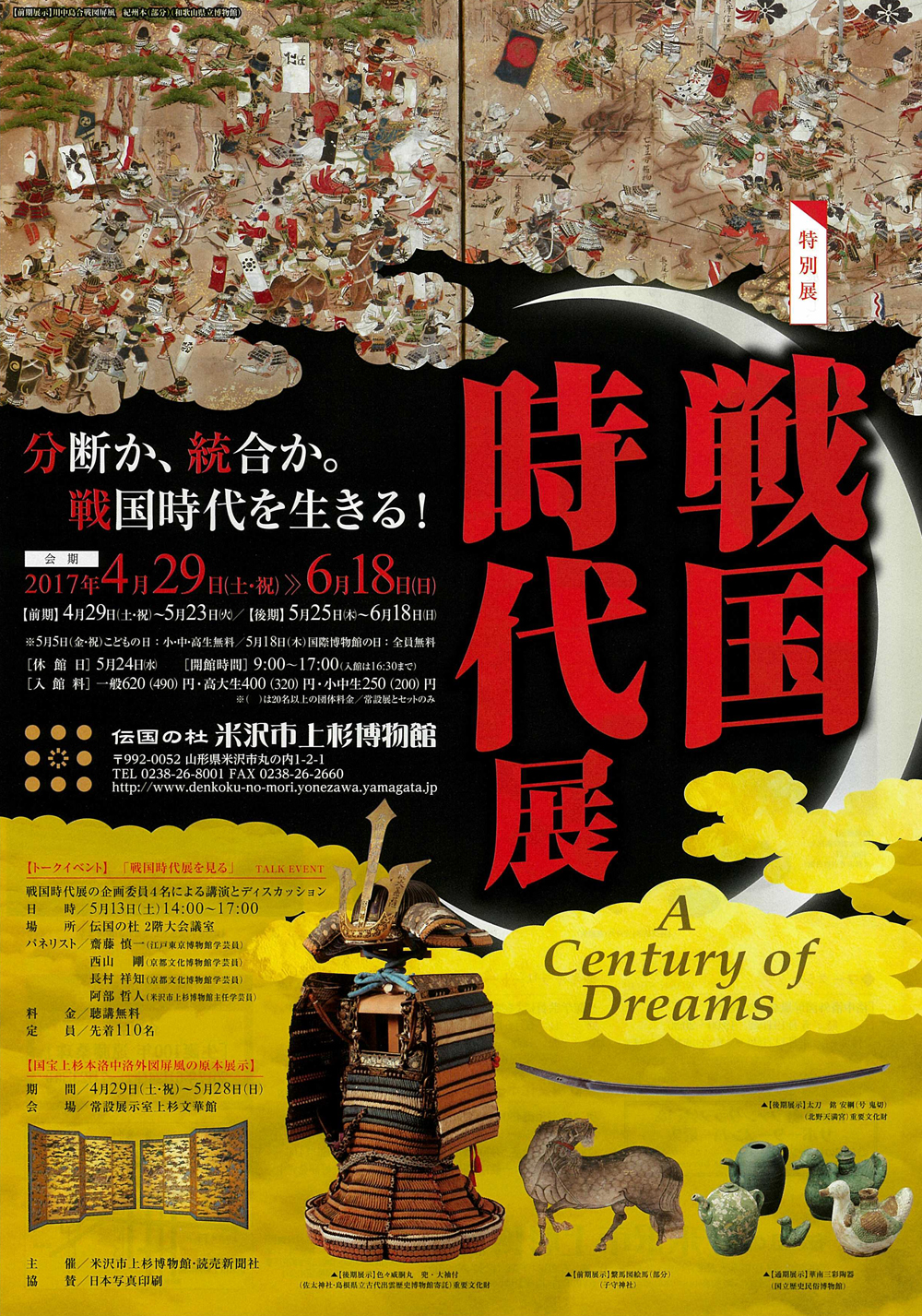

月日は流れて…

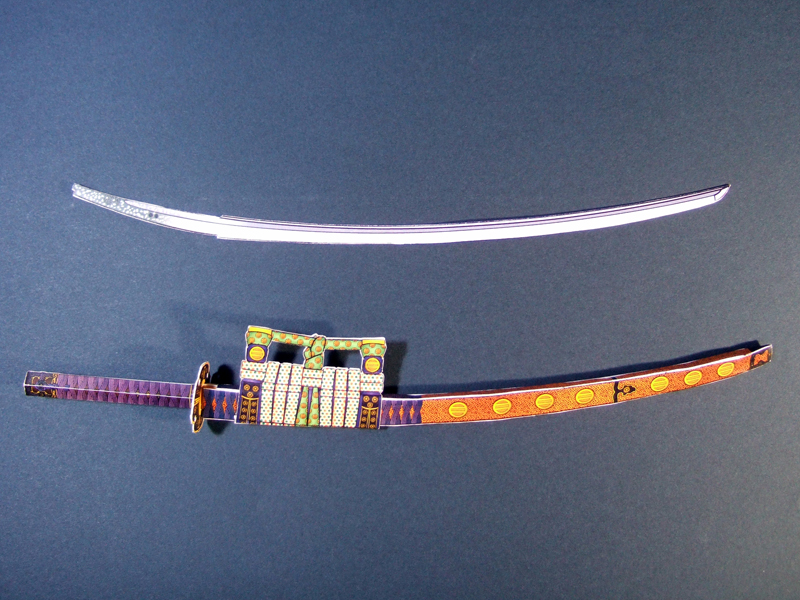

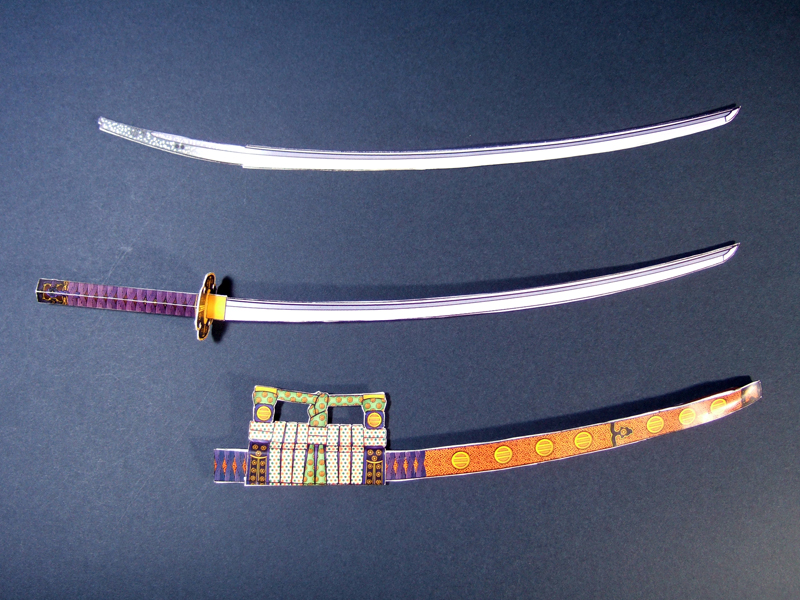

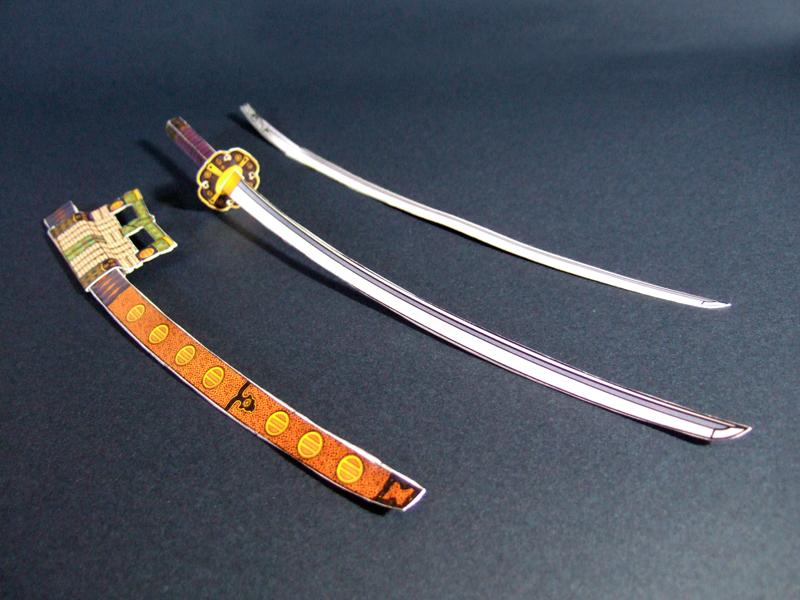

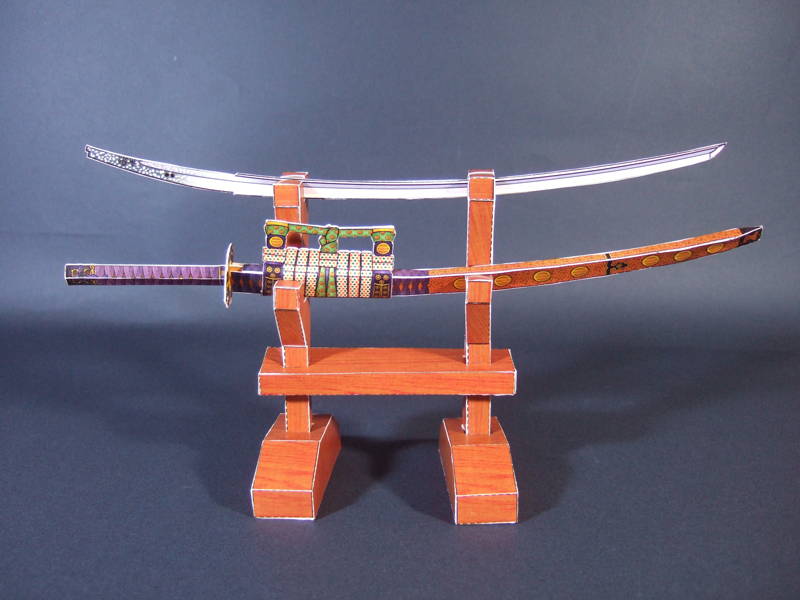

木村☆社長 ※7年前の写真でスミマセン#1(>人<;) ↓↓↓ (社長)に長年お願いし続けたものがついに完成しました!! 社長の名誉のために… 社長はずいぶん前に完成させていましたスミマセン#2(>人<;)!! 天下三槍をアップした時にもお願いした最上家重代の宝刀「鬼切」を拵と太刀掛のセットで完成させてくれたのです!! やったー!!社長ありがとうO(≧∇≦)O!!!     茎も忠実に再現!!銘は国綱改竄前の安綱の銘※社長のこだわりです!! ※銘の改竄については>>こちら  社長の新作太刀掛と… ○太刀掛>>こちら  刀掛けと…太刀拵と二段掛けもok(>▽<)b !! ○刀掛け>>こちら   最上義光所用黒糸威二枚胴具足&義光兜(歴史館Ver.)と…端午の節句にぴったり!!! ○最上義光所用黒糸威二枚胴具足>>こちら ○義光兜(歴史館Ver.)>>こちら そして、このタイミングで米沢市上杉博物館に「鬼切」がやってきます!! 平成4年に当館で展示して以来約25年ぶりに山形県内での公開です!! ↓↓↓  特別展「戦国時代展」 2017年4月29日(土・祝) ≫ 6月18日(日) ※「鬼切」の展示は【後期】5月25日(木)〜6月18日(日) この機会にぜひ最上家重代の宝刀をご覧ください!! ※米沢市上杉博物館のホームページ>>こちら 木村☆社長!! 次は最上義光が所持した大黒正宗がいいなあ!!! ※このペーパークラフトは米沢市の木村吉孝氏が企画したものです。 ※木村☆社長のペーパークラフト>>こちら |

(C) Mogami Yoshiaki Historical Museum

【志村光安 (3)】

さて、志村光安は軍記物史料の中でどのように位置付けられているのだろうか。『奥羽永慶軍記』の記述に、それがよく現れている一文がある。

『奥羽永慶軍記』最上義守逢夜討事

最上出羽守義光ハ、清和天皇八代孫義家ノハ十一代ノ後胤、(中略)

誠ニ君々タレハ臣々タリトカヤ、時ノ執事氏家尾張守、

元来忠有テ義アリ、謀ハ楠カ肺肝ノ中ヨリ流レ出ルカ如キモノ也、

今一人ハ志村九郎兵衛尉、其心剛ニシテ武威ノ名顕レ、

然モ口才人ヲクシキ、イカナル強敵ト言トモ彼ニ逢テハ即降リヌ、

彼等ハ皆君臣ノ礼厚クシテ国治リ、栄耀家門ニ及ホシ給フ(注7)

これを読む限りでは、光安は氏家尾張守と並び義光の腹心中の腹心として捉えられている。また、「口才人ヲクシキ」と弁舌の才がある人物とされている。特に『奥羽永慶軍記』においてはこれが強調され、光安が使者としての役割を果たす場面が多く記述されている。

『奥羽永慶軍記』羽州天童合戦事

…志村九郎兵衛ヲ使者トシテ密ニ延沢ニソイハセケル…(中略)

志村元来口才名誉ノ者ナレハ…(注8)

『同』 白鳥十郎被討事

…志村九郎兵衛ヲ使者トシテ信長公ヘ遣シケル…(中略)

志村九郎兵衛ヲ使者トシテ、白鳥ノ所ニソツカハシケル、

志村急キ谷地ニ至リ、(中略)…志村元来口才名誉ノ者ナレハ…(注9)

『羽陽軍記』義光小田原江使者之事

…御使者として志村伊豆守を小田原江被遣、…(中略)

秀吉公伊豆ノ守を御前江召され、(注10)

このように、信長への貢物を届ける使者や、小田原の秀吉への使者を拝命している記述があるが、これが全て事実であるか裏付けはとれない。ただ、全く才能が無く、実績の無い分野での活躍が軍記物史料に記され、また語り草となることはなかろうから、義光が光安を使者としてよく用いていたのであろうという推測は成り立つ。ただし、慶長期に比して文禄以前に志村が発給した行政関係の文書の残存状況が少ない事を考慮すれば、行政文書を発給し、領内統治に直接的に携わるような位置にはいなかったとも考えられる。

次に光安の槍働きであるが、史料によって多少のばらつきはあるものの、最上家の勢力が伸張する天正以降においての主要な合戦の陣立てにはほとんどその名が記されている。一々内容に触れる事はしないが、義光に近しい直臣という立場上、義光自らが参戦した合戦には光安も随行していると推測するのが妥当だ。

最後に「九郎兵衛」から「伊豆守」への移行時期の問題を少し検討したい。「伊豆守」の名の初出は、『最上記』『羽源記』では慶長五(1600)年長谷堂合戦条である。『奥羽永慶軍記』ではそれより若干前の文禄四(1595)年有屋峠合戦条で、その画期は十六世紀最終盤に集中している。『最上記』は、成立が寛永十一(1634)年と軍記物史料の中でも最も早く、しかもその著者は最上遺臣であるという。1590年代には実際に著者が生きて最上家内にいた可能性が高く、明確な意図があってその名乗りを書き分けていると推察できる。その契機として真っ先に考えられるのは長谷堂城主就任もしくは嫡子光惟の元服であるが、それを裏付ける史料が見られないため、あくまでこれは推論の上に成り立った仮説にしかすぎない。ただ、『奥羽永慶軍記』に、下治右衛門が上杉氏より最上氏に下り、改めて尾浦城将として配置されたときに名乗りを治右衛門から対馬守に変えた、という記述があって、自らが城主層となると同時にその名乗りを変えることはよくあったようだ。光安の場合も、子飼いの直臣の城主就任にあたり、義光が志村に対し権威付けのため官途名を与えたのであろうか。ともかく、慶長四(1599)年発給の書状において、山形の寺社統制に長崎城主中山玄蕃とともに「伊豆守」が参画している記述があり、この時点で光安は「伊豆守」を名乗り、山形近郊にその所領を持って行政に携わっていた事は確かであろう。

以上、軍記物史料から見える関ヶ原以前の志村光安の姿を見てきた。整理すると、光安は義光政権成立当初から義光の腹心としてその手足となって活動し、天童氏との抗争、寒河江・谷地攻略等の主要な軍事行動に部将として参加していた。同時に弁舌の才にも恵まれ、方々へ使者として遣わされたが、文禄以前は最上家領内の内政的な経営に関わっていた形跡は見られなかった。いくつかの軍記物史料では、慶長の初期あたりを境として「九郎兵衛」から「伊豆守」へとその名乗りを変えており、あるいはその時期に長谷堂城へ移った事がその契機であったろうか。ただ、これらの史料の記述にすべてにおいて全幅の信頼を置くことはできず、この推論はあくまで「軍記物史料から見える」動向であることを重ねて記しておく。

<続>

(注7) 『奥羽永慶軍記』最上義守逢夜討事(『山形市史 史料編1 最上氏関係史料』)

(注8) 『同上』羽州天童合戦事(『同上』)

(注9) 『同上』白鳥十郎被討事(『同上』)

(注10) 『羽陽軍記』義光小田原江使者之事(『同上』)

志村光安(4)へ→