最上義光歴史館

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

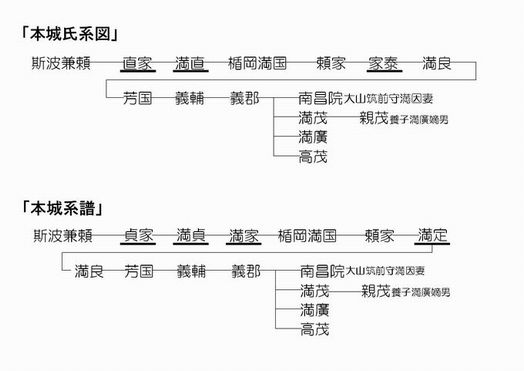

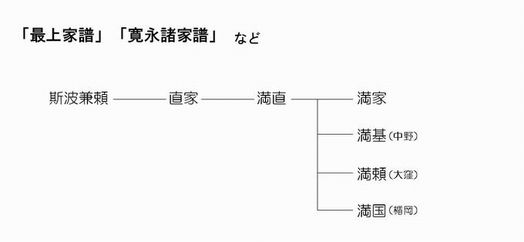

【本城満茂 (2)】 本城満茂に関して諸史料を元に時期を追って動向を検討していくが、前述の通り、文書史料が慶長中期以降に集中しており、楯岡城主時代あるいは湯沢城主時代の動向に関しては、諸記録や軍記物史料の記述に頼らざるを得ない状況にある。史料の性格上、内容に統一性が無くやや信頼性に欠ける史料群ではあるが、各市町村史の先行研究や周辺史料の裏付けをとりつつ検討を進めていきたいと考える。 まず、本城氏の家系に関しては、享和二年(1802)に成立した「本城系譜」と成立年代は不詳であるが「本城氏系図」が存在し、その全貌を知る上での基礎史料として位置付けることができる。内容は、源義家の子義国を始祖として歴代の事績を記載し、寛政六年に本城満主が小姓頭に就くまでを記録している。また、本城満茂の時期から記事内容が詳しくなっていることが特徴である(注4)。   「本城氏系図」や、「寛永諸家譜」「最上家譜」(注5)等諸系図を見る限りでは、満茂の出身である楯岡家は、斯波兼頼から数えて二代目、満直の四男満国が祖となって興っているように見うけられる。各々の系図で、没年の記載を始め不合理な点がいくつか見えるものの、兼頼から満家までの最上家当主はどの系図でも兼頼―直家―満直―満家と全く合致している。従って、「本城氏系図」における初代兼頼から四代満家までの記述は信頼性が比較的高いと考えてよいだろう。 しかし「本城系譜」は、兼頼の次代を貞家、次次代を満貞とし、楯岡満国をはじめ中野満基らを最上満家の弟ではなく子としている。かかる違いはいずこから生まれたものであろうか。 <続> (注4) 『本荘市史 史料編1下』(本荘市 1985) (注5) 『山形市史 史料編1 最上氏関係史料』(山形市 1973) →本城満茂(3)へ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【本城満茂 (1)】 本稿では、本城満茂に関わる考察を展開していく。本城満茂は、最上氏支族楯岡氏の出身で、義光の傘下に加わった後は最上勢の中核として各地を転戦し、特に仙北地方の係争において功績が大であった最上家家臣である。関ヶ原合戦後、最上家は庄内・由利地方を加増されたが、本城満茂は由利地方の統括者として同地に転封され、由利郡の統治並びに近隣大名の佐竹氏との折衝の窓口となった。由利郡に入封されるにあたって本城満茂は最上家最大である四万五千石の知行を配当されており、最上家中の重鎮としての機能を最上義光から期待されていた人物と捉えることができよう。なお、本城満茂は時期によって楯岡・湯沢・赤尾津と名字を変更しているが、本稿では原則的に「本城」で統一した。 さて、本城満茂に関する先行研究は、前述した鮭延秀綱・志村光安に比べ蓄積が大きい。しかし、そのほとんどが関ヶ原後由利郡へ移封された後のもので、本城氏の家系に関する諸問題や本城氏が最上家家臣団へ組み込まれ、由利へと移るまでの動向はおざなりにされ、先行研究にも疑問点が多い。再検討を行うべき余地は大きいと言えるだろう。 本城氏に関する研究に先鞭をつけたのが姉崎岩蔵氏である。姉崎氏はその著書『由利郡中世史考』(注1)で、古代から近世にかけての由利の歴史に関わる史料を収集、考察検討を加えたが、その収集作業のなかで本城氏の子孫と交流を持ち、残存していた古記録・系図・書状史料を見出し、世に出した。姫路酒井家の家臣本城氏が由利本城氏の後裔であることを決定付け、最上家統治時代の由利郡に関して本城城の築城時期を慶長十五(1610)年であるとし、新出の古地図を元に城下町の区画を検討した。また、楯岡氏と由利郡本城の地名についても触れ、楯岡氏の本姓が本城であり、これを在地名にした可能性を示唆している。 姉崎氏以後、北国日本海沿岸地域の政治状況と中央政権・地方大名政権との関連を中心に据えた検討を押し進め、本城氏に関する問題を包摂したいくつかの優れた論証を発表したのが長谷川成一氏である。氏は『本荘市史』(注2)において、姉崎氏の行った考察の矛盾点を解消しつつ、元来由利郡に割拠していた国人衆がどのように最上氏領国へ組み込まれていったか、また移封された本城満茂が由利支配をどのように実行したかを検討し、由利本城氏に関する基礎研究に多大な成果をあげた。さらに、氏の論考で注目されるのが、幕藩体制成立期における出羽国の社会状況について考察した「慶長・元和期における出羽国の社会状況 ――山落・盗賊・悪党の横行と取り締まり――」(注3)である。慶長十四(1609)年に発生した越後「金鑿衆」(かねのみしゅう、金掘職人の意)が山落(やまおとし、山賊・盗賊の意)の手によって大量に殺害された事件をモデルケースにして、最上と佐竹の連携を示す書状史料を軸に、領主の司法警察権力と、山中に盤踞している武力小集団とのせめぎ合いを浮き彫りにしたこの論考は、本城氏の政略動向を検討しようとする本稿に大きな示唆を与えるものである。 ただし、長谷川氏の論考はあくまで由利郡の支配を中心に据えたものであるから、本城氏が由利に入部する以前の動向や諸問題に関する検討は比較的手薄である。ゆえに、検討の余地があると思われる。 <続> (注1)『由利郡中世史考』(姉崎岩蔵 矢島町公民館 1970) (注2) 『本荘市史 通史編1』(本荘市 1987) (注3) 『「東北」の成立と展開 : 近世・近現代の地域形成と社会』所収 (沼田哲 編 岩田書院 2002) →本城満茂(2)へ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【本城満茂 (11)】 この検地とほぼ同時期の慶長十八(1613)年に、満茂はその居城を赤尾津から本城へと移したと見られている。「本城満茂」の名が書状史料上に初出するのが十月十日付鈴木・斎藤連署書状(注28)においてであり、この書状が発給されたとみられる慶長十八年十月にはすでに本城へと支配の中心が移っていた。それより前に発給された同年二月五日付日野備中(注28)書状には、 将又去二日(より)古雪御普請ニ御出被成候由、 御太儀ニ存候、被入御念候由、長尾美作殿(より)も被申越候、 其等之儀をも懇ニ披露仕候、 とあり、慶長十八年の初頭には「古雪」の普請があったようだ。本城城は古雪湊を包摂する形でその城下町を形成しており、この普請は本城城の普請を指すと見てよい。姉崎岩蔵は、楯岡満茂がその本姓をもって同地を本城と改称した、としているが、『本城系譜』には「本氏 楯岡」とあり、その本姓が本城であったかどうかは疑わしい。それ以前に満茂が「本城」の名を名乗った事例はなく、楯岡・湯沢・本城と居城の所在地をその姓とするのが通例となっていた。もし姉崎氏の言うように、自らの本姓を所在地につけるならば、湯沢・赤尾津も本城と改称されていなければならないだろう。従って、元から存在した「本城村」の名が城名となり、満茂もその姓を本城とした、と見るのが妥当であろう。 満茂が赤尾津より本城に移って九年後、幕府は最上家を改易とし、それに伴って最上領の各城も接収されることとなった。改易の理由となった、家督相続に関連して起こった家臣達の主導権争いの中、本城満茂がいかなる姿勢を保ったか、残念ながらそれを語る書状史料は残されてはいない。だが、『東武実録』によれば、「甲方」として鮭延秀綱・上山光広ら山野辺義忠を後継に推す派閥中に本城満茂の名がみえる。これら「甲方」の家臣達は、最上領内に大きな知行地を持つ城持上級家臣であり、その支配体制も最上氏からの独立性が強かった。幕府の審議の結果、藩主の主導権確立を企図した「乙方」の松根備前が筑後柳川へ流され、家臣達へは老臣が一致団結して藩主を補佐するようにとの厳命がなされたが、鮭延秀綱・山野辺義忠らはその命に従わず、逆に義俊を「天性魯鈍ニシテ、国家ヲ保ツヘキ気質ニ非ス」と評し管理能力の欠如を理由に藩主義俊の更迭・山野辺義忠の最上家家督相続を幕府に願い出る始末だった(注29)。幕府はこの動きを上意に背くものとし、評定の末ついに最上家改易が決定した。支城接収に伴い、家臣達は方々の大名へお預けとなったが、本城満茂は前橋酒井家へと流される事となった。酒井家においては客分として千二百石を給されていたようである(注30)。「実子無御座候ニ付弟楯岡長門守嫡男親茂ヲ奉願養子ニ候、」(注31)とあるように親茂を養子としてその後嗣としたとあるが、元和三年に最上家親が「本城播磨守」という人物に対して親の一字を与えている。満茂実子の可能性があるが、この播磨守の消息は判然としない。寛永七(1630)年に一度は隠居した満茂であったが、その後親茂が急死したため再勤し、長門守の婿養子信義の三男満旨を養子として迎え、跡を継がせた。 満茂は、「本城氏系図」によれば寛永十六(1639)年に八十四歳で没したとされる。「本城家譜」の記述も寛永十六年、八十四歳で没とあり、またその生年は弘治二(1556)年とあり計算上矛盾も無い為、この没年は正しいとしてよいだろう。その後、本城氏は酒井家にあって要職を務めていたようだ。それは、寛延二(1749)年に酒井家が前橋より姫路へ移ってからも変わりは無かったのである。 以上が本城満茂の動向である。本城氏に関しては比較的先行研究の蓄積が多いが、その家系に関する問題、あるいは楯岡城主を継いだ時点での問題がおざなりにされてきたこともあり、本稿で多少の私見を述べた。 <了> (注28) 秋田藩家蔵文書 (注29)『上杉年譜』 (注30)『前橋御分限帳』 (注31)「本城系譜」 氏家守棟(1)へ→ |

|

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【本城満茂 (10)】 由利に入部した満茂は、当初居城を赤尾津城に置いたようである。これまでも、満茂はその居城の地名を姓として名乗っている形跡が見られ(楯岡豊前守・湯沢豊前守)、書状史料においても「赤尾津豊前」の名が見える(注20など)。赤尾津は、元々由利衆の中でも随一の勢力を誇った赤尾津氏の本拠地であった為規模が他の城に比べて大きく、改易に伴ってその城主は存在しなかった。また、赤尾津は由利衆の中では最も北に位置し、北の秋田に配された佐竹氏への押さえとしての機能も考慮されてのことだった。満茂が自領とした地域は、「由利ノ内赤尾津ニ所代テ、打越・潟保・羽川・石沢・下村・玉前ノ数ヶ所ヲ領ス、」(注21)と、岩屋氏と滝沢氏の所領を厳密に避け、打越や仁賀保ら他の由利衆が統治していた地域であったことがわかる。慶長九(1604)年には、家臣石川丹後・境縫殿助への知行状が発給されており、この頃には満茂の給地はほぼ確定していたのではないかと考えられる。 慶長十四(1609)年には、越後の金鑿衆、いわゆる越後の金堀衆が、由利と仙北の境「笹子」で山落すなわち山賊に遭遇し、十数名が殺害される事件が起こっている。義光はこれを重く見て、満茂に対して犯人の追及と検挙を厳命した(注22)。当該地域が最上領と佐竹領の境であった為、捜査は困難を極めたらしく、犯人が藩境をまたいで逃亡・潜伏している恐れがあった。ゆえに、この問題は最上・佐竹両氏の懸案事項となり、満茂は佐竹氏と連携を取りながら捜査を行ったらしい(注23)。この地域は由利郡の東部最深部に位置しており、由利郡の中核地域からも離れ、また隣接した仙北の小野寺氏の影響も少なからず受けていた地域であった為、その中核に居していた支配者の権力が及びにくかった。よって、司法・警察権の空白が生じ、不安定な地域状況を招いたのである(注24)。 慶長十六(1611)年から慶長十七(1612)年にかけて、日野備中・進藤但馬を奉行として庄内・由利の検地が行われた。拝領後直ちに検地が行われなかった理由としては、農民の抵抗が強かった為と、由利郡は太閤検地において徹底的に検地がなされており、その必要が薄かった事が挙げられよう。しかし、慶長十二年以降特に江戸参勤や江戸城の普請で軍役負担が増大し、その負担を補填する為に、最上家にとって新給地の総検地は急務であった(注25)。この検地にあたっての満茂の影響は詳らかでないが、この検地によって、本城満茂の知行高が再確定したのである(注26、注27)。 <続> (注20) 秋田藩家蔵文書 十二月廿八日付最上義光書状 (注21) 『奥羽永慶軍記』 由理・山北所替事 (注22) 秋田藩家蔵文書 (慶長十四年)六月廿五日付進藤但馬書状 (注23) 秋田藩家蔵文書 (慶長十四年)七月廿九日付佐竹義宣書状 (注24) 長谷川成一「慶長・元和期における出羽国の社会状況 ――山落・盗賊・悪党の横行と取締り――」 (『「東北」の成立と展開 : 近世・近現代の地域形成と社会』岩田書院 2002) (注25) 井川一良「最上氏慶長検地の実施過程と基準」(『日本海地域史研究』11 文献出版 1990) (注26) 『最上義光分限帳』 (注27) 『本城満茂知行書出写』 本城満茂(11)へ→ |

最上家臣余録 〜知られざる最上家臣たちの姿〜

【氏家守棟 (1)】 本稿では、書状史料や諸記録類を中心とした史料群を拠り所とし、氏家守棟に関して検討を試みたい。氏家氏は、十五世紀には既に最上家の中で高位の家臣であったことが史料から読み取れ、十六世紀中盤段階に至って氏家尾張守守棟(うじいえ おわりのかみ もりむね)が氏家の名跡を継いだ後も最上義光の腹心として活躍し、最上家の勢力拡大に大きく寄与したことは間違いない。軍記物史料においては、「時ノ執事氏家尾張守、元来忠アリテ義アリ、謀ハ楠カ肝肺ノ中ヨリ流レ出ルカ如キモノ也、」と智謀の士として評され義光一の家臣として最も登場機会の多い家臣であるが、それにとらわれ現在に至るまで一次史料を用いた詳細な動向検討はあまりなされていない現状にある。最上家が勢力を伸張させる段階において最上家臣団に与えた影響は小さかろうはずはなく、最上氏の成長段階における家臣統制を探る上で大きな指標となる人物といえるだろう。 氏家氏に関する先行研究は、『山形市史 原始・古代・中世編』において、氏家氏が斯波兼頼に随行して出羽へ入部し、兼頼の代官として活躍した氏家道誠を祖としていることを検討したのが、最も早い段階の部類に入る先行研究であろうか。その他『天童市史』に天童と氏家氏の関係が記されており、『最上義光分限帳』に氏家の在地が天童であるとの記述があるが、氏家が天童城を居城とした事実は無かろう、と結論付けているに止まっている。また、『山形の歴史』『山形市史』では氏家守棟を成沢道忠の子としているが、近年の研究(注1・注2)、では守棟の嫡子が成沢家より入嗣したとしている。家系については、陸奥大崎氏家臣氏家氏との関係を考察した論考(注3)も存在する。 〈続〉 (注1) 『戦国大名家臣団辞典』(新人物往来社 1981) (注2) 『羽州最上家旧臣達の系譜 ―再仕官への道程―』(小野末三 最上義光歴史館 1998) (注3) 「大崎執事「氏家」氏の系譜について」(石田悦男『六軒丁中世史』 大石直正先生還暦祝賀実行委員会 1991) 氏家守棟(2)へ→ |

(C) Mogami Yoshiaki Historical Museum

【本城満茂 (3)】

「本城系譜」では、最上貞家の官職は修理太夫、法号は金勝寺月潭光公と表記され、没年は応永十七年としている。同様に満貞の官職は修理太夫、法号は法祥寺念叟観公、没年は応永二十年となっている。それでは、他の系図の兼頼の次代・次次代はどうなっているだろうか。前述した通り、兼頼の次代は直家、その次代は満直である。『山形市史 史料編1』に記載されている各系図における二人の法号・没年をまとめると下表のようになるが、これを見る限りでは、「本城家譜」における貞家と満貞は他の系図の直家と満直と同一人物としてとらえる事ができ、さらに没年を見る限りでは「本城氏系図」は「最上家譜」を原本として編まれているように見うけられる。

これは、恐らく編纂作業の途中で「直」の字が「貞」と読み間違えられ、そのまま誤記されてしまったのであろう。また、楯岡氏三代目が「本城氏系図」では家泰、「本城系譜」では満定となっているが、双方とも法号が「巨岳」であることを見ても、これら二人は同一人物と想定してよいだろう。また、「最上・天童・東根氏系図」には最上豊前守光俊として義光の末弟とされているが、他の系図のどれにもそのような記述は見られず、また系図自体の信憑性に疑問が呈される史料でもあることから、これは誤った記述と見てよいだろう。

<続>

→本城満茂(4)へ