最上義光歴史館

最上家と最上義光について

|

燦・虎賁郎将最上義光

天下麻のごとく乱れた十六世紀、奥羽の世界もまた例外ではなかった。この混乱に終止符を打ち、出羽国に平和と安定をもたらしたのが、最上義光である。 幾多の困難にうちかって、壮大な国づくりの夢を実現した最上義光。その偉業は、今もなお山形地方に大きな影響を及ぼしている。 古くは南北朝時代、清和源氏の一流、斯波兼頼が出羽探題として最上府中山形にはいり、この地を政治の拠点とする。それから190年の後、天文15年(1546)、義光は第10代山形城主、最上義守の嫡男として生を享けた。その青年時代は苦難の連続であった。米沢の伊達氏、庄内の武藤氏をはじめとする、諸領主との幾多の戦いを経て、16世紀の末には現在の山形県内陸部の過半を領有するにいたる。 そして慶長5年(1600)、天下を二分した関ヶ原合戦に際しては、徳川家康と連携して会津の上杉景勝と戦い、その論功によって57万石という大々名となる。その版図は置賜地方を除く山形県の全域から秋田県の南部におよび、その広大さと豊かさは、俗に「最上百万石」と称されるほどであった。 世は乱世から泰平へと、大きな転換期を迎えていた。 人口の急増、貨幣経済の浸透、生産技術の向上…義光はこうした時代の動きを洞察して、新たな領国の建設に努めた。 雄大な山形城を築き、周囲には整然とした城下町を建設した。多くの堰をつくって、新田を拓いた。庄内の穀倉地帯は、実に最上義光からスタートしたといって過言ではない。治水、交通路の整備、鉱山の開発、最上川難所の開削、神社仏閣の護持…出羽国は、英傑最上義光の出現によって、画期的な変貌を遂げたのである。 義光は出羽の人と土地を愛した。信義を重んじ、伝統文化を尊んだ。 「命のうちにいま一度最上の土を踏み申したく候 水を一杯のみたく候」 これは、文禄の役に際して、故郷を思う心を述べた手紙の一節。 「偽りは侍の道にあらず」断固としたこの言葉は、妹義姫(伊達政宗の母)あての書簡にある。 古典文芸に造詣ふかかった義光と、その家臣たちによって、山形に数多く美術工芸がもたらされた。出羽太守の城下山形に絢爛たる桃山文化の華がまさに咲き誇ろうとしていた。 だが、その矢先、元和8年(1622)8月の最上家改易によって、こうした動きは滞ってしまう。 そしてその後、山形はめまぐるしく藩主交替が繰り返される。一貫性のない政治の下に生きねばならなかった山形の民衆にとって、「出羽百万石、黄金の時代」だったのである。 幕末庄内の勤王の志士清川八郎は、その著書「西遊草」のなかで最上義光の業績をしのんでいる。江戸幕府の儒学者塩谷宕陰は、義光を「虎将」と讃えて漢詩にうたった。 後世の人々からまで大きな存在として仰がれた義光は、慶長19年(1614)1月18日、波乱と栄光に満ちたその生涯を閉じた。時に69歳。 出羽国が生んだ最大の英傑、虎賁郎将最上義光。 その名は、燦として、永く人々に語り継がれていくにちがいない。(勘) |

|

山野辺義忠とその時代

平成12年は「慶長出羽合戦四百年」に当たり、各地で記念行事が開催されたのは記憶に新しい。それらを通して感じられるのは、近年の最上義光の人物像の再評価である。以前は何故こういう評価になるのか、不思議に思う文言が多かったのである。しかし、山形市・武田喜八郎氏は自筆書状の文体・文言からの人間性への提言があり、最上義光歴史館・片桐繁雄氏は多様な資料を駆使して解明を深め、「山形合戦」の鈴木和吉氏は実地を自分の足で歩きつつの考察等があり、真の人物像が構築されていくのは嬉しい極みである。 平成13年の山辺町では、山野辺義忠の山野辺城入部四百年に当たり、当ふるさと資料館では「特別記念展」を開催して彼の業績と生涯を紹介した。実は、義忠の人物像については義光の場合と同じく一面的で客観性が無く、時代的背景を考慮しない内容で書かれた場合が多かったのである。しかも、それでも当地方では「神様・仏様、そして義忠公」というように、特別に高い地位を与えられてきた独特の存在でもあったのである。 それでは、「義忠」はどういう人物で、時代をどう生きたのだろうか。彼は最上義光の四男として生まれたが、現在の大石田町深堀地区出身の女性を母とし、楯岡城主楯岡氏の庇護を受けて育ったのではないかという説がある(伊藤芳夫氏、後藤嘉一氏)。その縁であろうか、慶長五年、13歳で楯岡城代に就き、翌年、1万9千300石・山野辺城主となって入部している。山野辺家系図は義忠が最上家の證人(人質)として徳川家康の許におもむいたことを記録し、彼に「将来恐るべき怪童である」と言わせたと伝えられている。 彼の領主としての業績のひとつに釣樋堰の改修がある。宮宿方面に西流する鵜川を畑谷の途中で分水して山形盆地に流れるこの堰は、上反田で上江堰(相模地区中心)を開き、沢江堰(若木・古館等)との二つに分け、現・山辺町南部の灌漑用水の安定を考えている。次は寺社への対応で、創設・優遇した寺等、それぞれに使い分け、その位置も分散して城下町としての万一に備え、同時にそれらに繋がる領民の精神生活の統一と安定を図っている。地理的にも周辺地域の中心に位置するので領民の生活の利便を考え商業の繁栄策をとり、後の九斉市につながっている。城下町としての縄張りは近世のことなので比較的単純であるが、道路の三叉路や喰違いの部分があちこちに散在していることにその面影が偲ばれる。それらを総合した城郭は中世においては最上氏に属する「山野辺氏」が当地方を支配し、白鷹丘陵から山形盆地に突き出た形の舌端部の小高地に主郭、その周辺に副郭がめぐらされていたのを、義忠はそれらを本丸、二の丸としつつ、さらに三の丸を計画し、西方は山岳地帯になるので四の塀を備え、全体としてまとまった城下町を形成している。 ここで興味深いのは、義忠の行った業績をさらにスケールを大きくしてみると、義光が全て成し遂げているのである。つまり、偉大な父・最上義光の業績を模範として、領内ですばらしい治世を展開している。だからこそ、長い江戸時代の僅か約20年間の治世なのに、「名君」としてその名が語り伝えられている。最上家では義光の後の家親が頓死して義俊が継いだが、義俊を支持する派と山野辺義忠を宗家にという派に分かれてしまい、「最上百万石」と称される義光の偉業が崩れてしまった。この間の経緯については他の大名家の記録等、「第三者」の資料をもっと検討・研究し、真実に迫る必要があると思う。「武家諸法度」「武士道」等、当時の武家社会の規範を考えると、彼の行動は時代の中で生きているのが分かる。後に水戸・徳川家に客分家老として一万石で招かれ、その子孫は藩主・徳川家と婚姻関係を深め、その補佐役となっている。彼の人生は山形の地では開花不十分でも、水戸・徳川家においては考えられない程の大活躍をしているのである。 ■執筆:後藤禮三(山辺町ふるさと資料館館長)「館だより?9」より |

|

山形藩主・最上源五郎義俊の生涯

【二 試練の元和六年】 元和四年(1618)九月の、藩政監察を目的とした幕府検使の派遣が、果たして最上家内の不穏な空気を、どこまで察知し得たであろうか。そして、同六年(1620)三月、目付として今村伝四郎、石丸定政が山形に派遣された。「同十八日、今村伝四郎、石丸六兵衛監使トシテ羽州最上ニ赴ク、翌年四月、江戸ニ帰ル[注1]」、また「同日、最上源五郎家中申ふん有之ニ付而、両方之様子御聞可被成ため、今村伝四郎、石丸六兵衛、為御上使、羽州エ被遣[注2]」と、幕府監使派遣の目的を、具体的に家中騒動の調停のためとしている。 この目付の派遣が、幕府独自の最上家内情の把握によるものなのか、それとも家中で相対峙する二つの勢力が、ともに幕府の介入により、諸案の解決を望んだものなのかは定かではない。いずれにせよ、数年後に訪れる最上家大破への決定的な第一歩を、確実に踏み出したことには間違いないであろう。 この元和六年(1620)の目付導入という立場に置かれた最上家が、また一方では公的な勤めを果たすべく、江戸城普請手伝いを課せられた年でもあった。この年は江戸城の拡張工事と、大坂城修築が行われた年であり、江戸城の助役は大体は関東以北の大名に課せられた。この年の工事については、「其地御本丸御普請弥来々年之由、得其意事[注3]」と、既に二年前には決定していたようだ。 今年、築江戸城諸箇所石壁、平石壁者、自内桜田至清水門、升形者、外桜田・和田倉・竹橋・清水門・飯田町口・糀町口等也、米沢中納言景勝・松平陸奥守正宗・佐竹右京大夫義宣・松平下野守忠郷・最上源五郎義俊・南部信濃守利直、勤役之[注4]、 このように、江戸城の普請手伝いは、すべて東北諸大名に課せられている。その中から、(イ)米沢藩、(ロ)仙台藩、(ハ)秋田藩の三藩は、次のように伝えている。 (イ)[上杉年譜] 元和六年春二月五日、江城隍塹石壁ノ経営アルへキ旨アリ、コレニ依テ諸将二命シ御手伝アルヘキヨシ、 (ロ)[貞山公治家記録] 此日 (二月十一日)、江戸御二丸大手口升形ニ石壁御普請ノ義、公へ仰付ラルノ旨御触アリ、 (ハ)[梅津政景日記] 二月廿五日、江戸御普請、景勝様、正宗様、下野様、源五郎殿へハ御催促二候へ共、殿様へハ御触無之由、 この三藩の記録を見るように、二月中には手伝いの命が下っている。この中で秋田藩については、どのような事情があったのか役を免ぜられており、事前に準備をしていた手伝衆を帰国させている。山形藩については、家譜の類いは何も語ってはいないが、惣奉行に任ぜられた和田左衛門に関わる書状などから、僅かながらも、その時の状況を知ることができる。 「東根薩摩守景佐外連署書[注5]」 以上 此度江戸御普請御本役ニ被仰付候、依之先達如申越候、貴殿乍御大義惣奉行ニ被仰付、随而貴殿少身と申、支度も成兼候ハンと被思召、為合力与銀子壱貫目、八木(米)弐百俵被下候、於其元ニ原美濃・中山七左衛門御請取候て、御支度をも御申尤候、右両人之衆へも様子申越候、尚江戸へ御立へ候定日者、重而可申入候、恐々謹言 三月八目 東根薩摩守 景佐(花押) 楯岡甲斐守 光直(花押) 和田左衛門殿 人々御中 この手伝いの惣奉行を命ぜられた和田左衛門が、少身が故に支度もままならぬだろうと、藩からの物品の援助を与えていたことを伝えている。左衛門の禄高については、慶長十七(1612)年五月発給の安堵状には「三百九拾石」、また最上義光分限帳には「四百拾壱、六石」とある。[和田氏系譜] によれば、父の越中守正盛(二千七百九拾五石)と共に勤仕していたが、正盛は慶長十九年(1614)の一栗兵部の乱で討死している。この折りに左衛門の妻女が兵部の女であった故に、父の遺領を継ぐこともできず、従来の自己の禄のままであった。改易後は庄内に入った酒井家に仕え、四百石を給され足軽頭となっている。[注6] この助役が山形藩五十余万石の表高通りに課せられた、「本役」に関わる財政的負担の大きさは、他の藩にしても同様であったろう。秋田藩に於いては、この年の手伝いが奥州大名に課せられるとの報に接すると、未だ催促を受けない内に命ぜられることを予想して、諸在郷の給人知行地と蔵入地に触を廻し、百五十石に一人、十九万六百石に千三百七十一人の人夫を割付け、また「おつなの御用」として「あおそ」を買い集める手筈を整えていた。実際に助役は任ぜられなかったが[注7]、普段からその方策は、油断なく立てられていたのであった。 また仙台藩に於いても、他藩とは持ち場の広さなどの違いはあるだろうが、「此人夫四十二万三千百七十九人半、御入黄金二千六百七十六枚五両三分[注8]」と、莫大な出費があったことを報じている。山形藩も、これと似たような出費を強いられたことであろう。 この工事の終了時はいつ頃であったろうか。各藩それぞれ持ち場が異なることから、終了時も一定してはいなかったであろう。その中で、伊達政宗と上杉景勝宛の、工事終了に対する将軍からの慰労の書状の日付が、十一月廿一日とあることから、各藩もこの月あたりまでには完了していたのではなかろうか。山形藩に於いては、このような書状は見あたらぬが、楯岡甲斐守と惣奉行の和田左衛門宛の、義俊よりの書状が残されている[注9]。 (イ) 以上 一書申候、仍其許就御普請、炎天之時分骨折共大儀之至候、併弥計行候由、御普請奉行衆被仰下候条、悦入候、迚之儀ニ候間、何も油断様、精を入可被申候、猶内膳・正兵衛可申候、 七月廿一日 家信(判) 和田左衛門とのへ (ロ) 以上 今度清水御門之御普請相究、上様御機嫌能、万々仕合共之由、満足不過之候、然者此方替儀無之候条、可心安候、猶重而可申候、かしく 九月朔日 家信(判) 和田左衛門とのへ (ハ) 以上 今度清水御門和田蔵之丁場、仕合能早々出来候由、旁精入候故と大慶不過之候、日夜苦身共大儀候、猶朝比奈讃岐可申候、かしく 九月廿六日 家信(判) 和田左衛門とのへ この義俊の左衛門への心からの労いの言葉は、惣奉行として工事を統括し、無事その任を果たした左衛門にとっては、一栗兵部の乱での汚名挽回の意味をも含めて、最高の喜びであったに違いない。 また義俊は、当時の江戸藩邸を取り仕切っていたと思われる楯岡甲斐守にも、次のような感謝を込めた書状を書いている。山形に在っては幕府目付の詮議が続いていたであろう。その中での江戸城普請手伝いの軍役を果たした喜びを、この書状から伺い知ることができよう[注10]。 今度清水御門之御普請相究候、上様御機嫌能、万々仕合之由、満足不過之候、随而御普請ニ付、日夜被人精候由、殊ニ其方手前雑作共之由、大儀ニ候、然者此方替儀無之候間、可心安候、猶重而可申候、恐々謹言 九月朔日 山源五 楯岡甲斐守殿 家信(花押) この年の六月、将軍秀忠の女和子が後水尾帝の中宮として、入内する慶事があった。その上洛の際の供奉の列には、多くの譜代の衆が連なっていた。これに関して細川忠興が忠利宛の三月五日付の書状には、「御供ハ会津下野殿・もかみ殿・鳥居左京殿、御年寄衆ハ対馬殿・雅楽殿御上候ハんかと申候[注11]」と、義俊が供奉の列に加わるのではという、風聞があることを伝えている。この噂の根拠については知る由もないが、この時期に他家文書に取り沙汰されている義俊の姿があったのである。 この幕府目付の受入れと、軍役の一端としての普請役を担った最上家にとっては、内外ともに多難な日々であったといえよう。目付を受入れての藩内情勢については、その詳細については知る由もないが、恐らく等しく身に迫る緊迫感の中で、ただゝゞ推移を見守っていたのであろう。この時点に於いて、藩内を二分しての内部抗争の実態については、これらを示す事例を見つけ出すことは難しい。 ただ、この内部抗争の中で、義俊に好意を示していたと思われる東根薩摩守景佐が、その書き残した遺言状に、最上家の前途を明確に暗示した箇所がある。それは当時の藩重役としての景佐には、藩内抗争の渦の中に幕府の手が入った現状に、最上家の運命を決定づける程に、もう抜き差しならぬ事態までに追い込まれていることを、熟知していたのである。 この元和六年八月七日付の、子息の源右衛門頼宜に宛てた、「金銀の覚」・「ゆい之物覚」から成る長文の遺言状[注12]から、主家に関わるものを抽出し、任意に箇条書きにして述べてみる。 (イ)我等相はて候ハゝ源五郎さまへつきめ(継目)の御札あがり可申候、 (ロ)源五郎さま御はうこう(奉行)返しさんましく候、よくゝゝ申上可申候、我等事ハ代々殿さま御第一ニ心かけ申事きゝつたへ候事もあるへく候、少成共ゝ殿さま御はうこういたし候て、御さたのかきりにて候やうニ心けかんやう(肝要)ニ候、 (ハ)殿様へ大くりげの馬さし上申可然候、 (ニ)此度身上の外ニ金銀をただ申事も、もかミの図三年と此分ニあるましく候、せめて御国かへニも候ヘハ、いつともにて候なんそ出入候て越後・ すわ・かしまなとのやうニ候ハん事がんぜん(目然)ニ候、 このように、景佐は己の死後も代々仕えてきた最上家への、第一の奉公を忘れずにと懇々諭しながらも、主家の行く末を「もう三年ももたないだろう。せめて国替えで済まされればよいものを」と案じ、主家に迫っている危機を、身をもって感じていたことが判る。二年後の改易を迎える際、幕府の最上家の「公事」事の解決策は、最初は禄を減じての領地替えであったという。それが、山野辺義忠などの強固なる反対により、最悪の事態を迎えたのであった。若し景佐の望んでいた「せめて国替でも」の願いが適っていたならば、少身に甘んじながらも、義光の血を引く大名家として、天下にその名を残していたであろう。義光のもとで戦国を生き抜いた景佐にとっては、崩れゆく主家を支えきれなかった無念さを抱きながら、この世を去って行ったのであろう。 景佐は最上家はもう三年はもたないだろうと言った。この最上家の元和六年は、課せられた軍役を果たしながらも、もう後戻りのできない程に、藩内抗争の輪が広がっていたことを、景佐の遺言状から知ることができる。景佐の死は、この年の暮れの十二月廿四日であった。 [元和年録[注13]]は、この年の九月十二日、義俊の江戸での不行跡を伝えている。しかし、この時期は在国していたことが、先の楯岡甲斐守宛の書状から判っており、その日時については疑問が残る。しかし、一年半後の八年三月に、佐竹義宣が家臣宛の書状に、義俊の江戸での不行跡を伝えていることから、この記述も半ば事実に近いものと思われる。しかし、このような世間の耳目を引くような、若き主君の行動を見逃した、江戸藩邸の重役達は誰であったのか。その責任の一端は重役達が担うべきであろう。 十二日、最上駿河守子息源五郎義俊、若輩故無行儀ニ而、家老之異見をも不用、我まま無申計、如此ハゝ、家可及破滅と難儀仕時分、遊君共数多船ニのせ、自船を漕、浅草川筋ニ而、御船手衆之船頭と口論いたし、令打擲、船を漕出し逃のき候間、跡をシタひ、屋敷へ申断候、此事諸人存知候間、如何様終ニは身代可為滅亡と沙汰有之、 ■執筆:小野末三 (U) 前をみる>>こちら 次をみる>>こちら [注] 1、[東武実録] (『大日本史料・12編33』) 2、[元和年録] (『大日本史料・12編33』) 3、[細川家史料] (『大日本古記録』) 4、 [御当家紀年録] (『東京市史稿・皇城篇1』) 5、[『鶏肋編』所収文書] (『山形市史・史料編1』) 6、『新稿・羽州最上家旧臣達の系譜』平10年・小野末三著(最上義光歴史館刊) 7、[梅津政景日記] (『大日本古記録』) 8、『貞山公治家記録・巻28』 9、 [注5]に同じ 10、[高宮氏所蔵文書] (『山形市史・資料編1』) 11、[注3]に同じ 12、『東根市史・通史編1』平7年 13、[注2]に同じ |

|

山形藩主・最上源五郎義俊の生涯

【七 寛永六年の江戸城普請役】 前年九月、赦免の沙汰を受けた義俊が、晴れて公の場に名を連ねたのは、この年の江戸城普請手伝いを命ぜられた時であろう[注1]。前年の七月十一日、江戸を襲った大地震により、江戸城の石垣が所々で崩壊した。その修築のため全国の諸大名の動員となり、この手伝いは九月頃から予想はされてはいたが、実際に動員が下ったのは十一月であった。 十一日午刻、大地震あり、御城石垣方々崩、足利学校寒松物語被申ニハ、三十三年以前伏見ニ而今日大地震あり、三十年以前ニも今日大地震、今年又如斯波と之物語也[注2]、 この年は大坂城の普請も行われ、両者併せて百六十家に及ぶ大名・旗本達が動員された。 この年の江戸城普請は、石垣を築き掘を掘る作業を主としたようで、石材を伊豆地方から切り出し江戸まで運ぶ「寄方」と、その石材を使用して石垣を築く「築方」とに分かれての作業であったようだ。 義俊にとっては、山形時代の元和六年(1620)以来の普請役である。これが大藩当時の過大な経済的負担とは比べものにはならないだろうが、この度の最上家に課せられた一万石の「本役」での勤めは、ようやく表舞台に復帰した義俊としては、厳しい船出であったといえるかも知れぬ。しかし、この年の普請手伝いに於ける最上家に関わる記録を見出だすのは、なかなか困難である。知る限りでは水戸家史料から〔日次記拔書[注3]〕の寛永六年二月の条から、寛永五年辰十二月廿六日の日付のある「御普請之時役之覚」に、辛うじて最上源五郎の名が記載されていたのである。 御普請之時役之覚 三 河 衆 一 三万石 吉田 松平主殿頭 一 五万千五百石 岡崎 本多伊勢守 一 四万(千)石 水野遠江守 一 三万五千石 西尾 本多下総守 一 五千石 松平玄蕃頭 一 五千石 松平庄右衛門 一 壱万石 最上源五郎 一 壱万石 水野大和守 内五千右御番役ニ引之由、雅楽頭奉 小以て拾五万五百石、内以五千石御番役引 役高残而拾四万五千五百石、 半役之衆 参 州 衆 (以下、三河衆半役四家の記事は略す) 関連記事の中から、義俊に関わる箇所のみを取り上げてみた。はじめの八家は知行高全てに係る「本役」での勤めであり、次の四家は「半役」での勤めで、三河衆十二家に割当てられたものである。この三河衆に続き残りの参加衆の記録が続き、この年の普請役の全体像を知ることができる。 最上家が三河衆の内に編入されていることは、それは工事の持ち場の編成上のことばかりではなく、三河に所領地を有していたことを示す、一つの証しとなるだろう。最上家の作業区分の「寄方」とは、石の産地の伊豆(伊東市近在)の石場から、平石・角石に区分されたものを定められた大きさに切り、数を揃え舟で江戸まで運んだ。義俊としては公の場に復帰した最初の勤めであり、それはまた一万石の大名として、唯一の公的な勤めであったのではなかろうか。しかし、これが大地震に伴う必然的な普請手伝いであったとは申せ、義俊個人また最上家全体にとっても歓迎せざる出来事であったろう。だが「一万石・最上源五郎」を証明する証拠となることには間違いな心。最上家自体の記録の稀薄さの中で、この[日次記拔書]の存在はまことに貴重である。 この普請手伝いが始まる寛永六年(1629)の二月頃、義俊が家臣達に「知行書出」を発給したと考えられる、重臣の柴橋図書宛のものが残されている。推察すれば、義俊の晴れて天下に復帰したこの時期に、改めて家臣団の禄高の見直しを行ったのではなかろうか。図書は柴橋石見の長男で、改易後も義俊の近臣として仕えた。 知行書出シ之事 一 今度何角万」奉公被申候儀」一意候、一角之」忍をもと恩召候 へ共」未進之通ニ候故」無其儀候、定而」手前成間布候間」 被申請」取可被申候、為其一筆」如此ニ候、巳上 寛永六年 巳ノ 壬二月二日 (黒印) 義俊 柴橋図書とのへ[注4] この書出しの内容は難解で判読は難しい。しかし、これが図書個人のみに発給されたとも思われず、この年の二月を以て、全家臣の禄高の確認を改めておこなったのではないか。思うに義俊にとっての寛永六年は、とにもかくにも新しき船出の年であった。尤もそれも束の間の夢ごとに終り、僅か三年有余で終りを告げるのである。 ■執筆:小野末三 前をみる>>こちら [注] 1、松尾美恵子 [近世初期大名普請役の動員形態・寛永六年江戸城普請の場合](『徳川林政史研究所研究紀要・昭60年度』) 2、[江城年録](『東京市史稿・皇城篇』) 3、[注1]と同じ、この[目次記抜書](水戸彰考館所蔵)から、僅かながらも義俊の消息を掴むことができた。この年の普請役については、他にも関連文献をも参考にはしたが、義俊の記録は見出せなかった。「二月より江戸御石垣御普請有之」とあることから、工事は二月から始まったようだ。義俊が柴橋図書に与えた「知行書出」の発給も二月であった。 4、粟野俊之[柴橋文書](『駒沢大学史学論集・11号』昭56年) 柴橋図書は、改易後に福山藩水野家に預けられた石見の長男である。図書は引き続き義俊に仕えたが、義俊の死後は最上家を退散した。子孫は或る旗本に仕えている。 |

(C) Mogami Yoshiaki Historical Museum

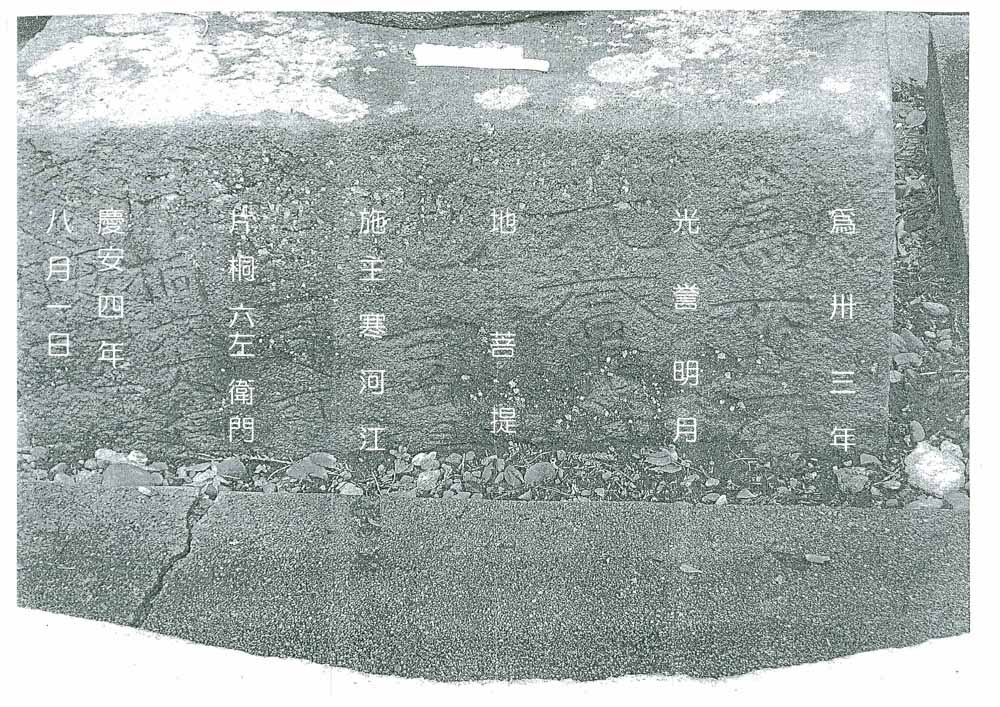

義光は、当時の知識階級が文学的な楽しみとした連歌が非常に優れていました。

連歌は源氏物語や古今和歌集以下の古典を背景にしながら、一座の人々と静寂優雅な境地を楽しむものです。

桃山時代の連歌は数多くありますが義光の作品は数においても質においても同時代諸侯の中では、細川幽斎を別格例外とすれば、他に匹敵する人物は黒田如水だけです。

作品の数は現在確認されたものだけでも33巻、句数は約250句にのぼります。

同席した文人としては、里村紹巴とその一派の連歌師たち、公家では日野輝資、飛鳥井雅庸、大名では細川幽斎、前田玄以、黒田如水、僧侶では木食上人応其、聖護院道澄、醍醐寺光台院の亮淳僧正、豪商では灰屋紹由、角倉了以など。

まさに錚々たる文化人たちです。

義光が国文学者の間で以前から高く評価されていたのも当然でしょう。

義光連歌の中には、発句を後陽成天皇から賜ったものがあります。

まさに驚くべきことです。(勘)

※写真「慶長三年卯月十九日 賦何墻連歌(義光発句)」初折表部分