|

「風の神」と書かれていれば誰しもお天気の風の神様を連想するところですが、米沢にある「風の神」はなんと風邪(感冒)の神様なのです。元々は米沢藩士の屋敷神として祀られていただけでしたが、周辺住民の話題となりお札や講、神輿に社まで作って盛大に祀られることになりました。昭和25年に山形地方検察庁米沢支部が屋敷跡に建てられましたが、「風の神」だけは特別に残されることになり、現在も検察庁の門の内側にその社が建っています。

官地(検察庁)に建つ米沢の「風(風邪)の神」。検察庁のみなさん風邪ひかないのでしょうか? 風(風邪)の神の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

上杉家とともに越後から会津、米沢と移された寺が多い中、禅林寺は元和4年(1618年)に上杉景勝公の命で直江兼続公が普請奉行となり米沢の地で開かれたお寺です。開祖には 足利学校 に学んだ僧「九山」が迎えられ、直江兼続公の蔵書と九山和尚の蔵書を納めた藩の学問所「禅林文庫」が併設されました。これらの蔵書は後に上杉鷹山の藩政改革の礎となり藩校興譲館から米沢市立図書館に所蔵され「米沢善本」の一部を成しています。法泉寺の境内は大正6年と同8年の米沢大火の後に道を通したため南北に二分されてしまいましたが、北側の境内に残った庭園は 林泉寺 、 鳳台寺 の庭園とともに美しい庭として「米沢三名園」に数えられた時代もありました。尚、元禄3年(1690年)、第五代上杉綱憲公の命により寺号は「禅林寺」から「法泉寺」に改号され現在に至っています。

法泉寺境内に建つ文殊堂。(北側の境内) 直江兼続公の歌碑が建てられています。(北側の境内) 直江兼続公の歌碑に刻まれた「文武両金」の文字。(文武両道と同じ意味) かつての「米沢三名園」も手が入らないためご覧のような状態になっています。(北側の境内) 法泉寺の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

鳳台寺(ほうだいじ)は、もともと越後国府中(現在の新潟県上越市直江津)に「至徳寺」という寺号であった寺です。ところが上杉謙信公が急逝された際に起きた2人の養子(上杉景勝公と上杉景虎)による家督相続の争い 御館の乱 の戦火に巻き込まれ至徳寺は全てを焼失してしまいました。その後越後の地に再建されることなく至徳寺は僧のみが上杉家の会津移封、米沢減封に伴い米沢の地に入ります。その時の住職は豊山能達という和尚で、直江兼続公の義母(直江景綱(実綱)室)の甥にあたる方だったため、直江兼続公はこれを加護し米沢の地に至徳寺を再建しました。この時豊山能達和尚は、直江景綱(実綱)室の法名から2字をとり、寺号を「至徳寺」から「鳳台寺」に改号され現在に至っています。

今も新潟から沢山の方が訪れる鳳台寺。 米沢に旧町名として残る「与板町」の名称。(鳳台寺北側) 鳳台寺の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

川が史跡なの? と思われるかも知れませんが、実は直江兼続公が米沢に遺した一番大きな史跡が 堀 立 川(ほったてがわ) なのです。上杉時代館の記憶の中に「直江兼続公」の名前が刻まれたのもこの「堀立川」がきっかけで、それは小学校の授業の時にまでさかのぼります。

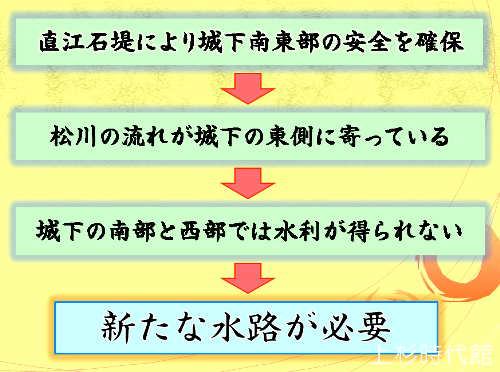

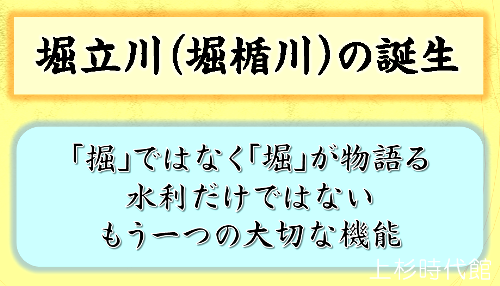

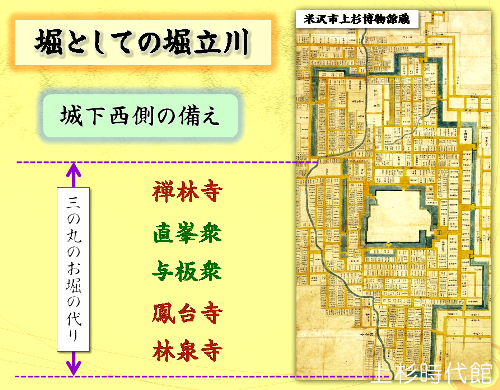

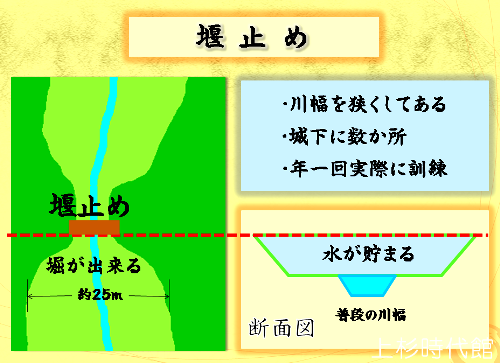

直江石堤(谷地河原堤防) と 蛇 堤(へびつつみ) を完成させ城下南部と東部の安全を確保した直江兼続公は、南部の広大な土地と西部の更なる開墾を目指しこの地域に新しい水路を通す計画を立てました。松川上流部の 猿 尾 堰(さるおぜき) で取水され2つの地域を通り城下北部で再び松川に戻る新しい水路は 堀立川(堀楯川) と名付けられました。人口的に掘って造った川ですが、「掘る」の「掘」ではなく「お堀」の「堀」の字が使われています。      松川(最上川)の水が猿尾堰で取水され堀立川として城下を流れます。 お堀の目的がない城下の外では川幅は広くありません。 三の丸の堀の代用 となる林泉寺手前から川幅が広くなります。 三の丸の堀の代用は 林泉寺から法泉寺(禅林寺)まで 続きました。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 昭和42年(1967年)8月28日から29日にかけての記録的な大雨は、米沢市内に大きな被害を及ぼしました。「羽越水害」と名付けられたこの水害以降、堀立川は全域に渡り護岸工事が施工され、掘削当時の面影はほとんど見られなくなってしまいました。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

直江家の菩提寺「徳昌寺」にあった直江兼続公夫妻のお墓と霊牌を、春日山林泉寺に奪われた直江兼続公の家臣団「与板衆」は、元初代米沢奉行平林正恒(元武田勝頼公の家臣)の支援を受け、直江兼続公の生母方である信濃泉衆の菩提寺「東源寺」(とうげんじ)を米沢に招き揃って檀家となりました。そしてこの「東源寺」で直江兼続公夫妻と長男景明様の菩提を弔ったのです。今も直江兼続公の命日には法要が執り行われています。境内は平林家屋敷跡で平林正恒も東源寺に眠っています。

今も直江兼続公の命日には法要が執り行われる「東源寺」。 直江兼続公ご夫妻と長男景明様の御位牌。 東源寺様は拝観を行っておりません。どうぞご命日にお参り下さい。 東源寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

普門院は、萱葺き屋根の一部が陥没するなど近年老朽化による痛みが顕著になって来ており、今年度から 平成の大改修 が始まることになっています。大改修が終わるのは平成30年(2018年)の予定ですので今後7年間に渡りシートに覆われることになります。拝観を希望される方はぜひお急ぎ下さい。

今年で216年になる細井平州先生お手植えの椿。

普門院の地図

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重

福島県 八重をもっと知り隊 事務局

会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)