|

上杉家の領地替えとともに越後国の上越中越から多くの寺が米沢に移されていますが、千眼寺(せんがんじ)は下越の 岩船郡平林(新潟県村上市) から米沢に移された寺です。

平林城主を務めていた色部長真(いろべながざね)は、上杉謙信公の急逝後の上杉景勝公と上杉景虎の家督相続争い 御館の乱 が起きると、領内の揚北衆(あげきたしゅう)をまとめ上げいち早く上杉景勝公側に付きました。 その後上杉家会津120万石移封、米沢30万石減封では、上杉家の重臣となり家臣団の揚北衆を従えて金山(山形県南陽市)、窪田(山形県米沢市)に入り、上杉景勝公、直江兼続公の命を受け領地を接する山形の最上義光に睨みを効かせました。千眼寺は菩提寺として色部家と行動を共にし米沢に移されています。 山形の最上や高畠の屋代庄に対しての上杉の北の塞だった「千眼寺」。 「保呂羽堂(ほろはどう)」には、近郷の農民が虫害で困っていた時にお堂の縁の下の土を畑にまいたら虫がたちまちいなくなったという言い伝えが残されています。そのため今でも6月4日には「虫除けのお札」が出され、12月4日には収穫した米で餅をつき奉納されています。 千眼寺の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

長命寺(ちょうめいじ)の本堂は、かつて米沢城本丸の高台にあった 上杉謙信公の祠堂 を移築したものです。明治4年(1871年)の廃藩と神仏分離により上杉謙信公のご遺骸は 上杉家御廟所 へと移され、祠堂の建物はこの長命寺に移築されました。

長命寺の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

米沢は周りを山に囲まれた盆地にありますが、米沢城(現在の上杉神社)から見て西側と南側はすぐに山が迫るものの、東側と北側にはある程度開けた土地が広がっています。今から400年前、直江兼続公は四囲の徳川方大名に備えるため米沢の町全体に防衛機能を持たせました。その一つが「寺町」という仕組みです。通りの両側に寺を配し住宅団地ならぬお寺団地を造ったのです。寺には武器武具を常備し、事が起きれば寺に駆けつけ戦支度をします。大きな本堂は待機に、台所は給仕に、境内に不規則に並んだお墓は敵の侵入の勢いを弱めたり盾の代わりにするなど、直江兼続公は寺本来の姿のまま防衛に活かされました。今現在も「東寺町」(ひがしてらまち)には沢山のお寺が建ち並んでいます。

国宝上杉文書一八七四号 「御城下絵図」 米沢市上杉博物館所蔵。 許可を得て掲載しています。 ※絵図上の文字は上杉時代館が書き入れたものです。今も「東寺町」と 「北寺町」は現存しています。  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

直江兼続公の戒名は没後100年を過ぎてから院殿号がつけられたと言われています。つまりお亡くなりになられた時は「達三全智居士」だけだったということです。正室お船の方様がまだご存命中にもかかわらずどうして院殿号のない戒名とされたのでしょう。残念ながら経緯を知るための史料(古文書)は遺されておらず今も不明となっています。

「英貔院殿達三全智居士」(えいひいんでん たつさんぜんち こじ) 直江兼続公没後18年、お船の方様がお亡くなりになると、藩の中の権力構図は一気に塗り替わります。「反直江派」の上杉謙信公直参の家臣団「国衆」が権力を掌握したのです。これにより直江兼続公の家臣団「与板衆」は藩の中枢から追い出されてしまいました。これは直江兼続公が長年に渡りあまりにも偏り過ぎた藩の人事を行って来たために起きた「反直江派」による憎悪に満ちた”クーデター”でした。 直江家は後継ぎがいないため断絶、支えて来た家臣団「与板衆」は力を失い、藩の中では直江兼続公を処分する声が高まるばかり。そんな混乱から史料(古文書)が意図的に歴史上から消されたのかも知れません。  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

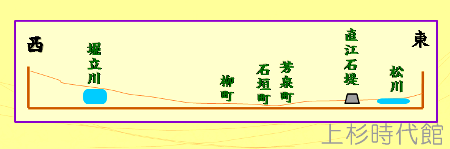

上杉景勝公が入部された頃の米沢は、城下を南から北に流れる松川(最上川)が度々氾濫を繰り返し、米沢城の東側には居住はもちろんのこと耕作も出来ない土地が広がっていました。そこで直江兼続公は、暴れ川「松川」を鎮めるため 赤 崩 山 (あかくずれやま)に登り治水工事の計画を立てたと言われています。

松川上流部の赤崩から谷地河原(やちがわら)にかけては、川底が浅い上にここから城下に向かって土地が下っているため、大雨の度にあふれ出し城下南部から東部にかけてを水浸しにしていました。慶長18年(1613年)に完成した石積みの堤防 直江石堤(谷地河原堤防) は、この浸水被害を無くし城下に新たな居住区と広大な農地をもたらしました。400年という年月を経ながらも直江石堤は今もなおその姿をしっかりと留めています。 松川の氾濫により浸水地域(イメージ図です)  松川と城下の間に造られた直江石堤。  雨に濡れ黒光りを見せる谷地河原堤防「直江石堤」 大きな石を中心に置き周りに小さな石を置いた「亀甲組み工法」 雑草の有り無しの違いは、砂が入っているかいないかの違いです。 熊が出没する地域です。くれぐれもご注意ください。 直江石堤(谷地河原堤防)の駐車場の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

尾根の先端部分にはかなり古い年代の板碑群がある他、伊達政宗公もこの場所に登っていたことが伝わっています。直江兼続公もその事実を知りこの山に登ったものと考えられています。

山そのものの高さはさほどではありません。

登山道が整備され登りやすくなりました。

山の頂からは、松川(最上川)とその下流部が一望出来ます。

尾根の先端部にある板碑群。風化により文字は読めません。

こちらは古くからの登山道。

途中に板碑となる石を切り出した跡が残されています。

何百年も前、ここに石を切り出した人がいたんですね。

熊が出没する地域です。くれぐれもご注意ください。

赤崩山の登山口の地図

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【八重の桜】 米沢にも暮らした八重

福島県 八重をもっと知り隊 事務局

会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)