|

慶長3年(1598年)、上杉家の会津120万石移封により上杉領となった頃の米沢は、城下を南から北に流れる松川(最上川)が度々氾濫を繰り返し、米沢城の東側には居住はもちろんのこと耕作も出来ない土地が広がっていました。慶長6年(1601年)、上杉家30万石減封により上杉景勝公が米沢に入部されると、直江兼続公はこの土地を活用するため 赤崩山 に登り「暴れ川 松川」を鎮める治水工事の計画を練ったと言われています。

直江兼続公が行った治水工事は、城下に向かって水があふれ出す地域に石積みの堤防を築いて水の浸入を防ぐというものでした。これにより約3kmに及ぶ大規模な 直江石堤(谷地河原堤防) とその下流域約8kmを守る 蛇 堤 が完成しています。(現存している蛇堤は約120mです) 蛇堤(現存部分)の地図 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 【八重の桜】 米沢にも暮らした八重  福島県 八重をもっと知り隊 事務局  会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

林泉寺は、明応6年(1497年)に越後国守護代長尾能景(よしかげ)公が亡父重景(しげかげ)公の十七回忌にあたり長尾家の菩提寺として創建された古刹です。能景公の孫である上杉謙信公は、七歳の時から春日山城の麓に開かれた林泉寺に学び悟りを開かれました。

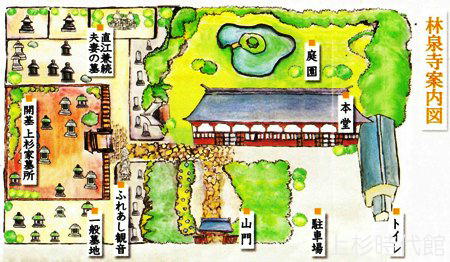

上杉家が越後を離れ会津、米沢と移る際に一時法灯が絶えてしまいましたが、直江兼続公が亡くなる3年前の元和2年(1616年)に再建され現在に至っています。 上杉謙信公の祖父によって創建された「春日山林泉寺」。 現在の山門は上杉家の家臣の竹股(たけのまた)邸から移築された門です。 米沢の寺では唯一拝観料が掛かります。(境内、本堂別々に必要) 本堂正面に掲げられた歴史の重みを感じる山額。 案内図(パンフレットより引用)  林泉寺の庭園と上杉伯爵邸、法泉寺の庭園は「米沢三名園」です。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

甘糟景継(あまかすかげつな)は上杉謙信公、上杉景勝公に仕えた家臣で、直江兼続公(樋口与六)と同じ越後国上田庄の出身です。上杉家会津120万石の時代には白石城主を務めました。慶長5年(1600年)の「関ヶ原の戦い」が起こる直前まで白石城を前線に伊達政宗に対して睨みを利かせていましたが、徳川家康の小山着陣に際し一時会津に戻った隙をつかれ伊達政宗に白石城を奪われてしまいました。→ しかし徳川家康が小山を離れ西に向かうと、伊達政宗は上杉の矛先が伊達に向けられるのを恐れ、手のひらを返し上杉景勝公に白石城を返すと申し入れています。

春日山林泉寺の境内にある「甘糟景継」の墓。直江兼続公にとっては同郷であり兄のような存在でした。 大河ドラマ「天地人」では、パパイヤ鈴木さんが「甘糟景継」役を演じられました。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

春日山林泉寺にある上杉家墓所には、藩主の奥方様(室)と子女が眠られています。上杉景勝公の生母仙洞院様(上杉謙信公の実姉綾姫)、正室大儀院様(武田信玄公四女菊姫)をはじめ歴代藩主の奥方様のお墓や墓碑があります。

大河ドラマは仙桃院→「桃」でしたが、墓には仙洞院→「洞」と刻まれています。 仙洞院様の夫長尾政景公は米沢から遠く離れた越後国上田庄坂戸(南魚沼市)に眠っておられます。画像は南魚沼市「龍澤寺」様パンフレットより引用。 仙洞院様は慶長14年(1609年)2月15日、米沢で逝去されました。享年82歳。 大儀院様は慶長9年(1604年)2月16日、京都にて逝去されました。享年41歳。 上杉景勝公の正室菊姫様は、武田信玄公の姫(四女)としてお生まれになられました。上杉景勝公に嫁がれてからは京都の伏見屋敷で過ごされ一度も京都から出られることはありませんでした。しかし上杉の家臣達からは「甲州御前」としてとても慕われ、慶長9年2月、菊姫様の悲報を聞かされた米沢の家臣達の悲しみは大変なものでした。その様子を「国宝 上杉家御年譜」は「諸士に至るまで悲歎(ひたん)カキリナシ」と記述しています。直江兼続が学問を学んだ南化玄興の寺である京都妙心寺に埋葬され、米沢の林泉寺には墓碑が建てられました。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

元和5年(1619年)12月19日、直江兼続公は江戸の鱗(うろこ)屋敷でその生涯を閉じられました。享年60歳。遺骨は高野山清淨心院と与板から米沢に移された直江家の菩提寺【徳昌寺】に分骨埋葬されました。それから18年後の寛永14年(1637年)1月4日、同じく江戸の鱗屋敷で正室お船の方様が81歳でお亡くなりになりました。遺骨は兼続公が眠る米沢の【徳昌寺】に埋葬されました。お二人のお墓はその後【徳昌寺】から林泉寺に移されましたが、今もお二人寄り添い並んで眠っておられます。

春日山林泉寺の境内に並んで建つ直江兼続公夫妻の墓。 同じ境内に 同じ墓石で 同じ形に 造られたご夫妻の墓。 男尊女卑の時代には考えられない大変珍しいことです。 墓の覆いの前面には直江家の家紋があしらわれています。中に五輪塔の墓石があります。  ご命日の墓参。降雪が早い年は雪に覆われてしまいます。 春日山林泉寺の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

これからも歴史が受け継がれて行く笹野観音堂。

笹野観音堂の地図

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

【大河ドラマ 八重の桜】 米沢にも暮らした八重

福島県 八重をもっと知り隊 事務局

会津若松市 ハンサムウーマン 八重と会津博

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)