高畠町観光協会

山形県内の名産品や特産品を広いフロアーいっぱいに展示しております。

また、高畠で採れた新鮮な野菜・山菜・果物などの旬を揃えた地産館もご利用ください。 米沢牛専門店「べこや」では、生肉・加工肉を各種とり揃えてお待ちしております。 ○住所:高畠町大字福沢7-1072 ○電話:0238-57-2140 |

現代日本児童文学の先覚者、浜田広介は、明治26年高畠町一本柳に農家の長男として出生。米沢中学(現、県立米沢興譲館高校)から、早稲田大学英文科に学んで、童話一筋50余年。一千篇に及ぶ殊玉の作品を世に残し、日本のアンデルセンと称えられている。

処女作「黄金の稲束」をはじめ「むくどりのゆめ」「ないた赤おに」「りゅうの目のなみだ」など、その童話の母胎は、豊かな自然に恵まれたふるさとと、母親への深い愛情といわれている。 昭和47年に高畠町初の名誉町民に推挙されたが、翌年秋、80歳で永眠。素朴で純情善意に満ちた詩情豊かな広介童話を21世紀の未来に伝えるために、浜田広介記念館は平成元年5月に建設された。 広介の遺品、生原稿などが展示されているほか、童話ルームでは、マルチスクリーンで上映される、「ないた赤おに」や読書ルーム、喫茶コーナーもあり、子供たちはもちろん、大人の方にも楽しんでいただける施設である。 ※浜田広介−1893.3.5〜1974.11.17 浜田広介記念館HP |

大同年間(806年〜)、徳一上人が地方布教のおり、当山に立ち寄り、夢枕に観音像が現れたので自ら千手観音を刻みまつったのが三十三観音のうちの一番観音像で、これが観音岩のはじまりといわれている。当山の慶昌寺は、天正元年(1573年)の開山と伝えられて、この西国三十三観音を中心に十三仏、延命観音、千畳敷などを結ぶ岩巡りコースや、蛭沢湖までの遊歩道も整備されている。

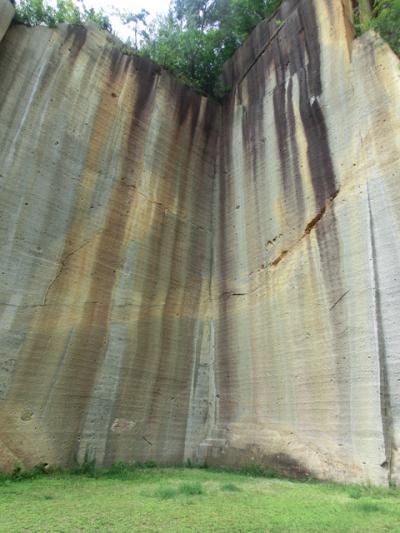

◆西国三十三観音−文化年間(1800年代)地元の戸田半七という宮大工が観音信仰に燃え、赤湯(現南陽市)から観音像を一体ずつ背負って安置したといわれ、昭和7年に彼の供養像が建てられている。 ◆十三仏−延命観音像の近くに深い信仰心に燃える近郷在住の信者から浄財を募り、昭和7年に安置された。 ◆延命観音−当町出身の奥山良明画伯が、郷土の繁栄と、平和を祈念して、通称「塩岩」に一年がかりで昭和46年に完成。高さ12m、幅4m、線彫りとしては他に類をみないものである。 ◆千畳敷−数十人が入れる洞窟で、縄文、弥生時代の土器が発掘されており、古代人の住居であったことがわかる。また文久3年(1863年)屋代郷が、米沢私領になることをおそれた35ケ村の農民が、名主を中心に反対行動の密議を行ったところがら評定岩という名もある。 |

(C) 高畠町観光協会