高畠町観光協会

「チンは高安犬としての純血を保っていた最後の犬だった」の書き出しで始まる『高安犬物語』(動物作家:戸川幸夫氏)の直木賞受賞作の舞台になったところで、安産と無病息災の神としても知られ、犬をまつっている社としては全国でも珍しく愛犬の健康と供養に訪れる人も多い。

−由来− 和銅年間(708年〜714年)都から役人が来て村人を集め「この里は昔から年貢も納めず田畑を作っていたが、今年から年貢のかわりに毎年、春と秋には子供を差し出すように」といい、村では大変悲しみ困っていた。 ある年、文殊堂帰りの座頭が道に迷い、一夜の宿を頼んだところが、今年の人年貢を差し出す家だった。 その夜、役人が現れ、ご馳走を食べながら「甲斐の国の三毛犬、四毛犬にこのことを知らせるな」と何回も念を押して帰るのを耳にした座頭は甲斐の国に使いをやり、三毛犬と四毛犬を借りてこさせ、いろいろ知恵を授け村を去った。 村人は早速役人を酒席に招き、酔いが回ったところに、2匹の犬を放ったところ大乱闘になった。あたりが静まり返った頃おそるおそる座敷を覗いてみると、血の海の中に子牛のような大狸が2匹と多数の荒狸が折り重なって死んでいた。そばには三毛犬、四毛犬も息絶え絶えに横たわっていた。村人は必死に手当てをしたが、とうとう犬は死んでしまった。この村を救った犬を村の鎮守とせよとのお告げにより、まつったのが現在の犬の宮といわれている。 |

犬の宮に対座する猫の宮は昔、養蚕の神として信仰があつかった。一方、猫などのペットの神としても知られ、ペットの健康祈願や供養に訪れる人も多い。

−由来− 延暦年間(781年〜805年)高安村に代々庄屋で信仰深い庄右衛門とおみね夫婦が住んでいた。二人には子供がなく、猫を心から可愛がっていたが、なぜか次々と病死してしまう。今度こそ丈夫な猫が授かるようにと祈っていた。ある夜、同じ夢枕に観音菩薩が現れ「猫を授けるから大事に育てよ。」とのお告げがあり、翌朝庭に三毛猫が現れ、夫婦は大いに喜び、玉と名付けそれはそれは子供のように大切に育てていた。 玉も夫婦にますますなつき、そして村中のネズミをとるのでたいそう可愛がられていた。 玉は不思議なことに、おみねの行くところどこへでも付いていった。寝起きはもちろんの事、特に便所へいくと、天井をにらみ今にも飛び掛からんばかりに耳を横にしてうなっている。おみねは気持ちが悪く思い、夫にそのことを話してみた。 夫が妻の姿をして便所に行くとやはり、玉は同じ素振りをする。庄右衛門はいよいよあやしく思い、隠し持っていた刀で猫の首を振り落とした瞬間、首は宙を飛び屋根裏にひそんでいた大蛇にかみついた。 この大蛇は、70数年前に三毛犬、四毛犬に殺された古狸の恐念の血をなめた大蛇が、いつかいつの日か仕返しをしようとねらっていたが、玉が守っているため手出しできなかったのだった。 この事を知った夫婦は大いにくやみ村人にこの事を伝え、村の安泰を守ってくれた猫のなきがらを手厚く葬り、堂を建て春秋二回の供養を行ったという。 |

大同年間(806年〜)、徳一上人が地方布教のおり、当山に立ち寄り、夢枕に観音像が現れたので自ら千手観音を刻みまつったのが三十三観音のうちの一番観音像で、これが観音岩のはじまりといわれている。当山の慶昌寺は、天正元年(1573年)の開山と伝えられて、この西国三十三観音を中心に十三仏、延命観音、千畳敷などを結ぶ岩巡りコースや、蛭沢湖までの遊歩道も整備されている。

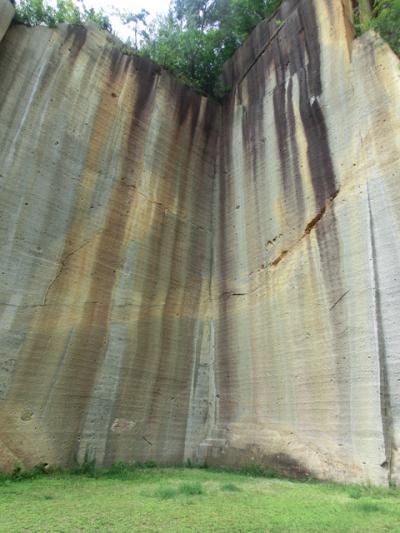

◆西国三十三観音−文化年間(1800年代)地元の戸田半七という宮大工が観音信仰に燃え、赤湯(現南陽市)から観音像を一体ずつ背負って安置したといわれ、昭和7年に彼の供養像が建てられている。 ◆十三仏−延命観音像の近くに深い信仰心に燃える近郷在住の信者から浄財を募り、昭和7年に安置された。 ◆延命観音−当町出身の奥山良明画伯が、郷土の繁栄と、平和を祈念して、通称「塩岩」に一年がかりで昭和46年に完成。高さ12m、幅4m、線彫りとしては他に類をみないものである。 ◆千畳敷−数十人が入れる洞窟で、縄文、弥生時代の土器が発掘されており、古代人の住居であったことがわかる。また文久3年(1863年)屋代郷が、米沢私領になることをおそれた35ケ村の農民が、名主を中心に反対行動の密議を行ったところがら評定岩という名もある。 |

江戸時代当時、樹林の奥のこの洞くつは、誰がいうともなく鬼の岩屋として立ち入り禁止の地だったという。その後、次第に衆人の目にとまるようになり、石鏃などを拾う人も現れるようになった。

洞くつは、通称立石の標高230mの山麓にあり、西から第4岩陰、第1洞くつ、第2洞くつ、第3岩陰からなる遺跡群である。昭和30年秋以降4次にわたって、同大教授山内清男博士、山形大学柏倉亮吉教授の指導のもとに発掘調査が行われ、その結果、何千年もの間使用されていた複合遺跡であることが判明。すなわち、中央の第1洞くつは、入り口の高さ3.5m、幅5m、奥行き14mのひょうたん状の洞くつで、洞くつ前面の堆積層は2m余りもあり、基盤の五層の内第1層の表土には、縄文晩期以降の造物第2層には、晩期から草創期各時期のもの、最下層には縄文時代草創期の造物が包含されていた。この層の土器(隆起線文土器片、爪形文土器片等)石器は、(石槍・研磨器・石斧等)考古学的には、旧石器文化から縄文文化への発展過程を解明する上で極めて重要であるとされ、(外に人骨・クマ・シカ・キツネ・カモ・ヤマドリほか多数の骨も発掘)縄文草創期(1万年前頃)の存在が全国的に知れ、学会からも高く評価された。 |

(C) 高畠町観光協会

大同2年(807年)に、東北地方布教のため、当地を訪れた徳一上人が、五台山に似た山容に心うたれ堂宇を建立したのが文殊堂の始めといわれている。

別当、大聖寺は真言宗に属し、皇室の勅願所として、国家安穏の祈祷を命ぜられ、また、徳川5代将軍綱吉以来家茂まで十代の間、ご朱印百石を賜わり、中納言格の待遇を受けた天下の名刹となっている。

文殊堂は文殊菩薩、すなわち釈遵の左にいて知恵を司る菩薩をまつり、中国では五台山がその浄土とされ、昔から、『三人よれば文殊の知恵』といわれるように、学問の神様として知られている。入学、入社試験等の合格祈願に訪れる人があとを絶たない。

境内には、老杉の大木が繁り、歴史の重みと厳かな雰囲気がただよう。大聖寺本坊には、大日如来を本尊としてまつり、ほかに桧の寄木造漆箔像の木造聖観世音菩薩立像(県指定)と阿弥陀、薬師像の2体がある。いずれも鎌倉時代の作とみられている。文殊尊に参詣し傍らの大黒天の前に行き両手で尊像を抱き、「軽くなり給え」と念ずれば、次第に軽くなり、「重くなり給え」と念ずれば重くなり、また、願望達成のときには軽く持ち上げられるという。

参道入口には仁王門があり、両脇には金剛力士像がある。参道途中には、十六羅漢像、芭蕉句碑、『南無阿弥陀仏』と刻された義民高梨利右エ門の念仏碑があり、薬師如来をまつる払川薬師堂のほか、文殊堂背面には大日如来、普賢菩薩、虚空蔵菩薩がまつられ、また一山の守護神、蔵王権現が鎮座している。

茶屋で一休みして名物のこんにゃくを食べたりするのも「文殊様」を訪れる楽しみの一つである。