�澮��Ȥ������ǡ����١�������Ȥ����裱��

|

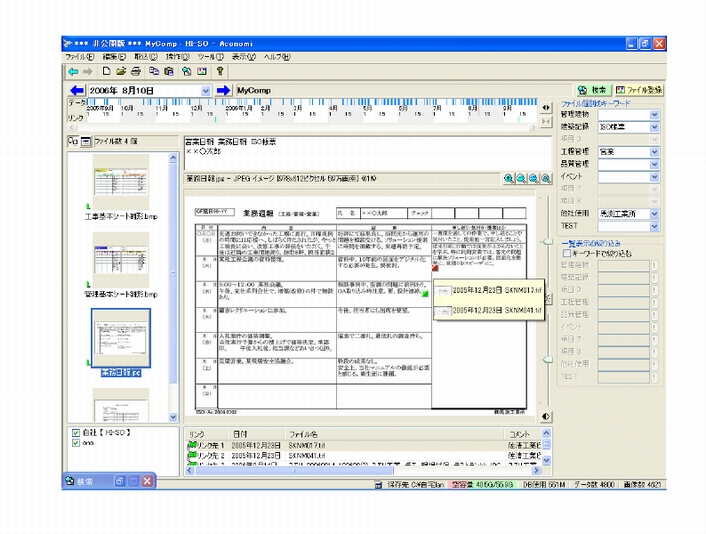

��������������������������������������������������������������������������������ңȣɡ�ӣϡʥϥ����ˡ�����

����������������������������������������������������������������������������ɽ����������� ���澮��Ȥ������ǡ����١�������Ĥ٤��������ͤ�����֣��ͤȡ֥��ߥ��������פΤ褦�ʥǡ����١������եȤ���ޤ����� �����Τ褦�˽ޤ��ȡ���˴�ñ�ʥ��եȤ���û���֤Ǻ�ä����Τ褦�˻פ��뤫�⤷��ʤޤ����¤Ϻ����Ϣ�ܤä����ˡ��ܳ�Ū�������ư������ޤǤˡ����Ǥ�3ǯ�η�������䤷�Ƥ�����Τä��顢������ϤɤΤ褦�˻פ���Ǥ��礦�� ����ۤɲˤʤ��������ƻ�ڤǺ�ä����եȤ�������ʤ�������ˤ�����Τǡ����ä�����Υ���äƤ����Τ�������ɮ�Ԥ���Ͼ��������ä������������ʤ��Ǥ�ʤ��ΤǤ���������г���ۤɤ���������̣������¤������եȤ˻ž夬�äƤ��ä��ȸ����Τ��������Ϣ�ܰ���ˤ�Ĥʤ��������ΤȤ����ʤΤ��Ȼפ��ΤǤ��� ���Ǥϡ����ä����ɤ�ʤ�ΤʤΤ��������Ǥ���Τ����������١����Ȥϲ��ʤΤ����ʤɤʤɡ�������̣��������������褦�ʻ����Ƥ����ʤ��顢�澮��ȤΤ褤�Ȥ������äȿ��Ф��ġ���Ȥ��Ƴ��Ѥ���������褦�����ä���Ȥ��Ҳ𤤤����ޤ��礦�� �������ͤ�ȿ�������ȤϤۤȤ���Ǥ���碌��ʤ��ޤޤ�Ϣ�ܤΥ������Ȥ��ڤ�ޤ����������餯�ǡ����١�����ɤ����Ѥ��뤫�ȸ����Ȥ����������Υڡ���������䤹�Ϥ��Ǥ������ºݤΥ��եȤβ��̤��������ʤ����Ϣ�ܵ����ȸ������Ȥˤʤ�Ǥ��礦���顢����ʤ��Ĺ��Ϣ�ܤˤʤ�������Ȥ������Ȥ��餤�ϳи礷�Ƥ��������ʤ���Фʤ�ޤ��� ����������������ζ�̣������褦�ʻųݤ��Ͽ���������ߡ��ʤ�٤��ѥ������IT�����եȥ������ȸ��ä���Τ˾ܤ����ʤ����Ǥ⡢����ʤ�郎�ҤǤ�Ȥ��������Ȥ������������Ƥ��������ޤ��褦���פ��ƽƤޤ���ޤ��Τǡ��ɤ������դ��礤���������������ꤤ���ޤ������֤���Ĺ���ʤ�ޤ��������ǡ����١����Υޥ��å��ֲ����ޥ����פȤ����䤿���ο������ڤ���Υǡ������ȥå����餴������������  �֤��ͳѤΡ֥�ݥ���ȡפˡʾ������Ƹ����ˤ������⤷��ޤ��ˡ���������ե������̿��ʤɣ��ĤΥե����뤬�����Ƥ��ޤ�������Ƥ�����˴�Ϣ����������������Ǥ��� �����β��̤����䤿���κ�ä��ǡ����١������եȡ֥����Υߡ�����륤��פκ�����ħ�ΤҤȤĤǤ���ޤ��������ޥ�����ǽ���Ǥ��� ��������������ξ��Ͽ��̤Ǥ����̿��Ǥ⡢������ʤǼ����������β����ǡ����Ǥ⡢PDF�ե�����Τ褦��ʸ��Ǥ�빽�Ǥ����פ���ˡ֥ӥ塼��פȤ�����ǽ��ɽ��������Ρ��ֲ����פȤ��Ƥߤ뤳�Ȥ��Ǥ���ե�����Ǥ���в��Ǥ⤳�β��̤�ɽ������ޤ��Τǡ������˥�ݥ���Ȥ��ꡢ���ξ��˴�Ϣ����ե�����������֤��Ȥ�����ï�����Ƥ����Ƥ��狼��褦�˹��פ����Τ����β��̤Ǥ������β����Ρֲ������������������ʬ�פˡ����ξ��Τ�Τ�֥�פ���ɽ�����Ƥ��ޤ��ȸ������Ū�ʥե�����Ʊ�Τδ�Ϣ�դ������֥����Υߡ�����륤��פǤϤ������������˴�ñ������Ǥ���ΤǤ��� ���֤��ͳѤΡ֥�ݥ���ȡפˡ���Ϣ����ե����뤬����ɽ������Ƥ��ޤ������̤Τ��ξ��˴�Ϣ����ե�������Ū��ï�ˤǤ�狼�������¸���뵡ǽ���֥����Υߡ�����륤��פ��������Ĥ��ε�ǽ��Ȥ��С�����ޤ��̡��˥ե�������Ƥ������ƥʥε�Ͽ�ʤɤ����������ˤ狼��ΤǤ��� ���β�Ҥ��ܹ����������Υޥ���ӥ�ˡ����ѼԤ��¤ˤ��������Թ�ʾ������������뤳�Ȥ�Ϣ����ʹ��ƥ�Ӥ�ˤ��碌�Ƥ��ޤ����ѿ̶��٤ε����˥���١�����ư�����ɻ��Ρ��ס����ӿ�¤��������ˤ����Τ��ž����ư�ɥ��λ��Τʤɡ�������餱�Ǥ���������⡢�ط��Ԥ�����ռ������ʤ��Τ�Τ�����ʤ�ʣ��Ū���װ������������ʤ�ǤϤλ��ΤȤϤ�������Ͽ���������¦��������Ȥ�����ˡ���軰�Ԥ������Ǥ�������Ȥ��Ƶ�Ͽ�ݻ��褦�ȿ�������С������ø����б��ǺѤޤ���ʤ���ΤȤ��ƿ����˼���Ȥ���Ϥ��Ǥ��� ���Թ��ˤ⡢�������������䵭Ͽ�Ρַ�֡פ�Ĺǯ���֤��줿��̤����ǰ��λ��֤�����Ǥ���ΤǤ�����ˤϥס����ӿ�¤Τ褦����ǯ���Τ����äƤ⡢�����λ��������λ�������Ͽ�μ�������ѼԤؤ������ʤɤ������ʤ�Ǥ��뤿�����Ǥ�����ΤǤϤʤ����ߤ���¿������Τ���¤Ǥ���������褹����ʤȤ��ƤҤȤĤΥ��եȤ�����ȸ������ȤǤϤʤ������ܤȤʤ����䵭Ͽ�ν��Ѥ������������Ȥ��Ƹ��߲�������ƻ��ˤʤ�ΤǤϤʤ����Ȼפ��ΤǤ����ס���ο��̤�Ͽ���Ƥ������ӿ�¤μ̿��ΰ��֤˥���褦�Ȥ�������ǡ��˶�ߤ���ӿ�¤μ̿��ϵ�Ͽ�˻Ĥ��ʤ���ï���⤬������ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����������������������������������������������������������������������1���� |

�澮��Ȥ������ǡ����١�������Ȥ�����2��

|

�������������������������������������������������������� ��HI-SO�ʥϥ����ˡ��������������������������������������������������� ��ɽ�����������

����������ˡ���Ϣ�ե����������¸�Ǥ���ǡ����١����֥����Υߡ�����륤��פ��澮��ȤȤ������̳��Ҥ������Ȥ����ʤ��С��֥ҥȎ���Ύ����͡ץץ饹����ե����礭�ʸ��̤����ԤǤ��ޤ��� ���̤��澮��Ȥξ�硢�����ζ�̳�������Ƥ��ơ�����Τ��Ȥϸ�ˤʤ�ȸ����㤬¿���褦�˻פ��ޤ��������������¤ϡ��澮��ȼ��Τ����ҥ֥��ɤʤ�����ȤΥ����ƥ���Ȥ߹��ޤ�Ƥ�����ˤϾ����㤦���⤷��ޤ����ۤȤ�ɤΡֲ������Ū�ʻŻ���ή�����������̳�ʤ��Ƥ�����ȤˤĤޤ���Ƥ���бļԤϾ��ʤ��ʤ��ȴ����Ƥ��ޤ��� �֤ۤ�����ס������Ϣ�펥���̤Ȥ��������Ť��줿���դ�����ޤ������ºݤˤϤɤ��Ǥ��礦������ռ��䡢�踫���Τ���ʤ��ǡ�ô���Ԥ���Ρ֤ۤ�����ץ�٥�Ϥ��������Ȥ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦���� ��ʤ�бļԤϡ֤ɤ�ʾ����ʤ��ȤǤ⤤��������𤷤��פȤ��������꤬��������ɬ�����̤����פȸ����ޤ���������������δ��ܤǤ����顢����Ʋ�������Ȼפ������⤤��Ǥ��礦��������ϡ������Ϣ�펥���̡פ���ȤˤĤ��Ƥɤ��������Ū���İ��Ǥ��뤫�ȸ������Ȥȡ�����������Ϣ�펥���̡�ϳ�줬���ä���硢����֤��ΤĤ��ʤ������˴٤�������⤢��Τ��ȸ������ȤбļԼ��Ȥ����Ҥ��Ƥ�ȯ���Ԥ�¦�Ǥ⽽ʬ�˰ռ����Ƥ��ʤ���Фʤ�ʤ����Ȥ��Ȼפ��ΤǤ��� �����ޤ��������ס�����Τξ��ʤɤ⡢���������Ĥ������꤬���Ԥ��Ƥ��ޤ�����������������������ä������˺���Ϣ�ܤǾҲ𤹤�褦�ʥ����ƥ���������Ƥ���Ф��뤤���ɸ�Ǥ������⤷��ʤ��Ȼפ��ȡ�ɮ�Ԥ�ͤοƤǤ���ʾ塢��ݵ���礭���ᤷ�ߤ���ޤ�Ƥ��ޤ��ΤǤ������꤬���ä����Ф���Ǥʤ��������Ϣ�펥���̡פ��ɤ�������ײ��Ȥ������ȡ����ε�Ͽ��ȯ���Ԥˤ⤭�����·�äƤ��ƽ���ͭ�����ȸ������ȡ��Ĥޤꡢ����Ϥ��������ã����Ƥ��ߤ���Ʊ���ռ��Ǽ�갷�äƤ��Ƥ����������ξ���ͭ�Ǥ�������Ǥ���Ȥ���������Ĥ��Ƥ���ΤǤ��� ���Ǥϡ���®�֥����Υߡ�����륤��פζ���Ū�ʻȤ������㼨���ʤ���Ϣ�ܴ���ʤ�ޤ��礦�� ����ϡ���̳��꤬���ս�⤢��ֽ��������ս�פ�����Ԥ�ȯ���Ԥ�Ʊ�����ǵ�Ͽ��Ȥ뤳�ȤˤĤ�����Ƥ��ޤ����⤷����������ȯ���Ԥ�����Ϣ�ܤ����ˤʤꡢ��̣�����ˤʤä��������ۡ���ڡ��������Ԥ�ȿ���������̤��Ƥ�Ϣ������������С��ܺٻ��������ꤷ�ޤ�������������餦�澮��Ȥγ�����ϼ����ɱҤΤ���ˤ������ᤷ�ޤ��� �֥����Υߡ�����륤��פ���Ѥ����ֽ��������ս�׳�ǧ�ݥ���� �����������������梪�����墪ư���ǧ����Ϣ�κ�Ȥ�ǥ����ợ�Ƥ����ź�������ʥ�����շ��Ӥ�ġˡ� �����֥����Υߡ�����륤��פǼ�����Ʊ���˥ǡ����١�����������˵�Ͽ��ɬ�פ����˼�ưž���� �����嵭��Ȥ�ʣ�����ߎ�ʣ���ȼԤǤ��äƤ�ġ� ����ȯ���ԤȻ��߱��ļԡ��ط���ҤʤɤȾ���ζ�ͭ�� �����֥����Υߡ�����륤��פ�DB�����Ƥ�����߿��̤ʤɤ˥����¸  ���ź�ղ�����ưŪ�˱������DB�˿���ʬ���������оݤΥݥ�פ˴�Ϣ����ե����뤬�����Ƥ��ޤ������λ���ϡ����������������̤˴�Ϣ�ե�����Υ����������Ͽ�Ȥ������Ѥ���Ƥ��뤳�Ȥ�ɽ���Ƥ��ޤ�����������Ĥ����Ӥ���Υ�������ξ��⼫ư������ʬ�ष��Ʊ�ͤ˥��ĥ�뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ��� ���ǡ����١������Ȥ��äƤ⡢�ѥ�����Ǥκ�ȤϤȤƤ��ñ�Ǥ������ˤ���褦�ˡ��֥����Υߡ�����륤��פξ���������줿�ǡ����ϡ����٤Ƽ�ưŪ��DBʬ�व��ޤ��Τǡ�ʿ��ζ�̳��ʼԤϭ��ȭ��κ�Ȥ�������������Ȥˤʤ�ޤ����ȤϤ��äƤ⡢����Ū�ˤ���ޤǤκ�ȤǤ⭡�Τ褦�ʼ̿���Ͽ�ϹԤäƤ����櫓�Ǥ����顢���¾��������Ȥϥ����������ȸ������Ȥ��餤�Ǥ��� �������줿���ϡ��֥����Υߡ�����륤��פǼ�����Ʊ���ˤ��餫�������ꤷ�Ƥ���ط��Ԥ˼�ưž������ޤ����Ǥ���С��ط��Գư̤ˤ�֥����Υߡ�����륤��פ�������������Ʊ�ͤ�DB������о���ͭ�Ȥ�����̣�Ǻ����Ρֽ��������ս�׳�ǧ�ˤĤʤ���ΤǤ����� ���Υ����¸�ȸ�����Ȥ������̤ˤ���褦�ˡֿ��̤�̿��ι����ʾ��˴�Ϣ����ե���������Ƥ����פ��ȤǤ�������ϸ���ξ����䡢���̎��̿��δط����狼�äƤ��뵻�ѼԤλŻ��ˤʤ�櫓�Ǥ�������ȤȤ��Ƥ�1~2ʬ���٤ǺѤ�Ǥ��ޤ��ޤ��� ����ˤ��äƤϡ������ط�ʸ��ε�Ͽ�ʤɡ�������δ�Ϣ�������������Ϥ��Ǥ�������ޤǤϡ����٤ƥڡ��ѡ��ˤ���ʬ�����ե�������֤�����ǤȤ����Τ�����Ū�Ǥ������虜�虜���ܤ��줿���̤�̾����ԡ������ط�������˥ޡ������ơ�������Ϣ�̿��Ȱ����֤����ߡ�����ӥͥåȤ����Τ��Ƥ����Ϥ��Ǥ��������⡢���ε�Ͽ��õ�����Ȥ���Ż��Ǥ���ȸ������ˡ���Ͽ���Ť��ʤ�Фʤ�ۤɡ����ߤ��礭�ʾ���ʣ��������ʤɤʤ����ѤʤΤǡ��Ĥ������ʤ�ˤʤäƤ����ΤǤϤʤ��Ǥ��礦���� �������פ���פʤ��ȤȤ��ưռ�����ï�⤬��ǧ�Ǥ���ǡ����١��������뤳�Ȥ������������ˤĤʤ��ꡢ�Ҥ��Ƥϰ����¿��λ��ߴ�������«����ΤǤ������Ƴ�ǧ����ǡ����١����֥����Υߡ�����륤��פ������μ¸�����Ω���ޤ�������������������������������������������������������������������������������(��2���) |

�澮��Ȥ������ǡ����١�������Ȥ����裳��

|

����������������������������������������������������������HI-SO�ʥϥ�����

��������������������������������������������������������ɽ����������� �����������Ϣ�펥���̡ץġ���Ȥ��ƻȤ��֥����Υߡ�����륤��פ�ͭ���ʻ��ߴ�������ˡ�ˤĤ��ƽޤ������˥塼���Х�塼�β��䤫����������ΤҤȤĤˡ���餷����Ρְ¿��������פ������ݤ��ˤ�ƿȶ�ʤȤ����ˤ���Ȥ������Ȥμ��夲��������ޤ��� PLˡ�ȸ�������¤ʪ��Ǥ���䤦ˡΧ����Ʃ���Ƥ������Ȥ䡢���������ư���ʤɤ��顢�������ʤ�䤿�����̻�̱���Τ뤳�Ȥ�Ǥ��ʤ��ä��ִ���������Ȥ����������פ�ִ�ȳ�ư�Ȱ��̴ط��ΤϤä��ꤷ�ʤ�������Ρפ˴ؤ����������ǤϤ��äȤ����֤˿�ʹ�ƥ�ӤǼ��夲��졢�����ԤȤʤä���ȤˤȤäƤ����Ѥʥ����������뤳�Ȥ�ľ�뤹��褦�ʻ����������ʹ�����ޤ��� ���ȤΤ褦�˥ꥹ�������ä���ȹԤäƤ���褦�Ǥ⡢�ºݤˡִ����פ���ΤϿʹ֤Ǥ���ޤ������������ȿ��Τ������䡢�������δ���ǡ���ˤ�ä���Ƚ�Τ�������Ȥ�ʤ���ȤΤ�����¿������䤿�����ܤ�������ˤ��Ƥ��ޤ�������ǰ�ʤ��顢����ޤǤζ������������줺�����Ǥ���������郎¿ȯ���Ƥ��뤳�Ȥϡ��ɼԤγ��ͤ⽽ʬ��¸�ΤΤȤ���Ǥ���ޤ��� �����ǡ��֥����Υߡ�����륤��פ�Ȥä��ʼ��ˤ�������������λ���Ҳ𤷤ޤ��礦���äˡ����������ä���ҤȤ��ޤ��ʤ��Τ��澮��ȤǤ���ޤ������������ü�������ľ�̤��Ƥ���Τ⡢�Ȥ�Ω�����ʤθġ����������ǽ��ʤɤ���Ǥ��ͭ���Ƥ���Τ�ޤ��澮��ȤǤ�������οȤ��뤿��ˤ⡢ȯ���Ԥ�桼������������곰�������������ޤ줿�Ȥ��ˤ⡢���Ҥ���¤��Ͽ�䥷�ߥ�졼����ڤ���Ω�ĤΤ��֥����Υߡ�����륤��פȤ��������ߥ��������Υǡ����١����Ǥ����ɤ������֥����Υߡ�����륤��פε�ǽ����ʬ�ˤ������Ф������������ꥹ���������ʼ������ˤ���Ω�Ƥ������������Ȼפ��ޤ��� �֥����Υߡ�����륤��פ���Ѥ����֥��롼�ץ���פξ���ͭ  ����A�ҡ�B�Ҷ�Ʊ�ǥѡ��Ĥμ������ʼ�������ꥹ�������̤�֥����Υߡ�����륤��פ˰ѤͤƤ��롣 �����ե�����ʬ������������졢����ʬ�ब���Τޤޥǡ����١����ˤʤ������̳����ʤ���롣 �����֥����Υߡ�����륤��פ˽��Ѥ��줿����ϡ�ɬ�פ�ô���Ԥ�ž���ۿ�����롣 ����A�ҡ�B�ҤȤ�˳�̳�Ķ�ô���ˤ�ǿ������ۿ�����뤿�ᡢ���ʥ��졼��ʤɤ�Ʊ�����б��Ǥ��롣 �����֥����Υߡ�����륤��פξ���ͭ�ˤ��ͭ���ʴ����������ưפ˺�졢��ߤο���ط��������� ���ζ�Ʊ�����ˤ����ߤξ���ͭ�Ϸ礫���ʤ���ΤˤʤäƤ��ޤ��������Ǥϡ֥����Υߡ�����륤��פδ�Ϣ�ե��������ź��������������ǥǡ����١�����˼�ưŪ�˼����Ǥ�館�ޤ����顢ABξ�ҤȤ⼫�Ҥξ�������������Ʊ����¾�Ҿ���ˤĤ��Ƥ�Ʊ�����ƥ���ǥǡ����١��������졢���ߤ��Τ�äƤ���Ż����褯�狼��ޤ��� ����Ʊ�ͤΤ��Ȥ��������Ƥ��ޤ����֥����Υߡ�����륤��פ�ʣ���ΰ㤦ˡ�ͤǻȤ���硢���̤Υ��ƥ����ʬ�ह��֥�����ɡפ�ͳ������Ǥ���֥����Υߡ�����륤��פε�ǽ����Ω���ޤ����ޤ������ǡ�ž���ۿ��פ��줿�ե�����ˤ�äƾ����ͭ�������������䤤��碌�����̳������ʤ��Ȥ�����Ǥ��ܻ��ǧ����ǽ�Ǥ��� ���ξ��Ϥ���˸�ΨŪ�Ǥ����Ȥߤ����ä����ʤ˥��졼�ब�Ĥ����Ȥ��ޤ��礦��A�ҡ�B�ҤȤ�˴�Ϣ���ꤽ���ʤΤǤ�������̳�Ķ�ô���Ԥ�������Ƥ��������ֻ��˶�ͭ����ξ�ҤȤ�˸��ڤ��Ϥ�뤳�Ȥǥ��ԡ��ǥ����б�����ǽ�Ȥʤ�ޤ��� �����Υѡ��Ĥ�ʬ�व����Ȥ�Ω�����ʤϡ����줾����ʼ�������ꥹ��������������Ǽ���ΥХ�ʤ�ȯ����Ҥ��ܥ��������ܤ���ä�Ĵ����������Τ��ѻ��Ǥ����ޥ��ʡ������䥯�졼���к��ʤ��ѹ������ФƤ���Фʤ����顣�������������б������ȡ����Ҥ�����Ȥ��������Ƥ��ޤ��櫓�Ǥ��� �����ǡ���ȴ־������¤���������̥����å�������ʸ��ڤʤɾ���¿�ʼ�Ǥ��äƤ�Ʊ�������ɤ뱿̿�ˤ�����¤����Ǥξ���ͭ�֥����Υߡ�����륤��פǴ�ñ�˹��ۤ��뤳�Ȥ�ؤӤޤ��礦�� �֥����Υߡ�����륤��פ��ɤ��ϡ��ʤ�ȸ��äƤ�����濴�ˡָ��Ƴ�ǧ�פǤ���Ȥ����ˤ���ޤ�������ѤΥ����å����ܤ����õ��ξ��֤Ȥ��ä����̤Ǥ⡢�ޤ����̤�֥����Υߡ�����륤��פ���Ͽ������Ϣ���̤�̿����ե���������ο��̤δط�����ս�ˡ֥��ĥ��פ���������¸���Ƥ����ޤ�����Ժ����β�����Ͽ��������Ǥʤ����ǡ����١��������뤳�ȤǸ塹��������������Ȥʤɤ��Ϥ��ɤ�ޤ��� ������Ͽ���١����ǥե�������Ƥ�����֤ȡ��ŻҲ�������������ǡ����١���������Ƥ�����֤Ȥ���Ӥ��������ƤߤƤ���������Ʊ���¸���̤ε�Ͽ����Ӥ���Τˡ��ڡ��ѡ����֤ꤳ��Ǥ���ʸ��ե�����Υڡ�������ʤ������Ӥȥѥ�������ɬ�ץǡ����ե������ǡ����١������鸡������ɽ�������뤳�Ȥ���ӎ����������θ�Ψ�κ��������Ȥ�����Ǥ��礦�� ��������Ƴ����ʤ��С������ʥ��롼�ץ������Τ褦�ˡ֥����Υߡ�����륤��פ�Ȥ����Ȥ��澮��Ȥ������Ȥ����˾���ͭ������åȤ��������졢�礭�ʿ���ˤĤʤ���ޤ��� ���ѤΥ����Ф�������ȥ�ͥåȤ��ۤ��ƹԤ���ͭ�ϡ������濴�ˤ��ޤ�Q�����Ƥ���ޤ�����Į����Ū���澮����������ξ���ͭ�����ˤϡ������Υ���ե�������ɬ�פȤʤ�ޤ����֥����Υߡ�����륤��פϡ��������������ʥͥåȥ����ͳ���Ȥ߹�碌���ߤ��ζ�ͭ���٤�����������Żҥ���ź�դ��ƹԤäƤ��뤳��ޤǤΤ褦�ʥե�����ε�Ͽ��ǡ����١��������ƻĤ���Ȥ����˥��åȤ�����ޤ��� ����ƥե������ƥǡ����١�������ΤǤϤʤ�������Υե�����Τ���꤫��ɬ�פʵ�Ͽ��Ĥ��Ƥ����ꥹ���������ʼ���������Ω�ƤƤ���������ֲ����ޥ����ǡ����١����פɤ�����̳�����ˤ��Ȥ�����������й����Ǥ������������������������������������������������������������������� ����3���� |

�澮��Ȥ������ǡ����١�������Ȥ����裴��

|

�������������������������������������������������������� ��HI-SO�ʥϥ�����

��������������������������������������������������������ɽ����������� ����ξ����������������Ϣ�펥���̡פε�Ͽ�ä���ȻĤ����Ȥ���������Ȥ��羮����鷺��ǯ�����Ƥ���������Ǥ�ʥ������ӥ�ƥ��ˤ�̤������ȤˤĤʤ���ȸ����Τ�ï���⤬Ƚ�äƤ���Ϥ��Ǥ������������̳�����ɬ�פʥե������֥����Υߡ�����륤��פǼ������뤳�Ȥˤ�ꡢ�ꥹ���������ʼ���������Ω�Ƥ뤳�Ȥ��Ǥ���ȾҲ𤷤ޤ������äˡ����郎��¿�ǡ���Ͳ���⤳�ʤ��ʤ���Фʤ�ʤ��澮��Ȥˤ����Ƥϡ��Ȥ�櫓�ֵ�Ͽ�פλ��İ�̣�ȡ��ֵ�Ͽ�פߤ˰����Ф��Ƴ��Ѥ��뤳�Ȥν������Ͻ�ʬ�������������ΤȻפ��ޤ��� �����ǻĤ��ꥢ��ƥ��ϡ�ɴʹ�ϰ츫�ˤ������פγʸ��ɤ��ꡢ�ɤ�ʤ�ʬ�����������Ϥä������ã�����������Ϣ�펥���̡פ�������ͤ˥ꥢ����б�����ޤ����֥����Υߡ�����륤��פ����ܥ��ץȤȤ��Ƥ�������ޥ�����ǽ�Υ���������ɲ����⤿�餹�澮��Ȥζ�̳�������ݡ��Ȥϡ��¤Ϥ����˸���������ޤ��� �������ȸƤФ�븽��ľ�������к���Ω�Ƥ���ˡ���ϡ����������Ϥޤä���ΤǤϤʤ�������κ������ˤ�������Ȳ��Υҥ�Ȥ�����Ȥ�����ͤζ����Ǥ���ޤ��������������֤Ȥ��ƤϤ��٤ƤΥ��������˷Ȥ���ȿ��ͤ䡢��ȴּ������Ǥ�Ԥ��٤Ƥ�����˽����ꤷ���ΤǤ����Ǥ��ȸ����Τ��ܲ��Ǥ��礦�������ǡ������������Ǹ�����θ������������������Ф����ꡢ���λ���Ф����ȸ����Τ�����Ū����ˡ���Ǥ���ȸ����ޤ��� ���踽����ΤäƤ���ͤǤ����顢�ʤ����鸽���θ���������ֲ����Ǥ�褤�����ǧ�������Ȼפ��Τ������Ǥ����ָ��ơ׳�ǧ���뤳�Ȥ�Ƚ�Ǥ���ΤȤ����ǤϤʤ����ȤǤϡ������к��Υꥢ��ƥ����㤤�ޤ��������⡢�ǿ��ξ�������˳�ǧ�Ǥ���Фʤ�����Ǥ��� ��ִƻ�����ﲽ�������륷����ǿʤ��졢��ʹ���ƥ�Ӥ��̤��Ƥ��θ��̤Τۤɤ���ĥ���������äƤ���Τϡ��ɼԤγ�����⤴���ΤΤȤ���Ǥ������뤤�ϡ�������դη������ä���ڤˤ�ꡢ�̿��˲�������ź�դ��졢�쥸�㡼���ӤϤ���������ʶ�̳���ӡ���Ͽ�˻Ȥ��Ƥ��ޤ��������餯������β�ҤǤ⡢�������μ̿�����˷��Ӥξ����ʲ��̤Ǥ���������������������и���������ˤʤ�Ȼפ��ޤ��� ���Ȥۤɺ��ͤˡ������Ͽȶ�ʤ�Τˤʤꡢ�ץ��Ȥ��Ƥ������ݤθ�Ƥ�����ޤ�ʤ���ʤ��ޤޡ��������ä����ĵ�Ͽ�ݻ�ǽ��(��������)����¸��Ǥ���Ƥ���Τ������ȸ����ޤ����������������ä˵�Ͽ�Ǥ���Ĥ����ʤ�ޤ��ޤ��Ǥ��������������������ˤϡ����ӥ��μ�����Ͽ����ǥ���(�������ò��)�Υ����С��˰��Ū����¸����Ƥ����Τ���³���Ƹ����Ƥ�����֡����ʤ����Web��θ¤ꤢ����¸���֤β�����ֵ�Ͽ�פȸ�����¸����Ƥ���Ĥ��ˤʤäƤ����礬�����ˤ��Ƥ���ޤ��� Web�Ǹ����Ƥ�������ϡ���¸�פ���Ƥ���ΤǤϤʤ�������ֱ����פǤ���褦�ˤʤäƤ�������������Ȥ��ä���ռ����ƥ�����շ��ӤǤβ�����������Ϣ�펥���̡פ˻ȤäƤ���ͤϤɤ��������Ǥ��礦�������Ū�ʡ������Ϣ�펥���̡פξ�硢�Ȥꤢ������𤹤����ƤȤ��Ʒ��Ӥ��������������¸�פˤ����դ�ʧ�äƤ��ʤ��Τ��ۤȤ�ɤǤϤʤ��Ǥ��礦���� �Ĥޤ����¸�פ���ʤ��������Ϣ�펥���̡פȤʤäƤ��뤳�Ȥ�¾�ʤ餺����������������Ǥ��礤�Ƥ���Ȥ������Ȥˤʤ�ޤ������ä���������շ��Ӥ����Τ���β������Ѱդ��Ƥ⡢����¸�פ��������ʳ��ˤʤä��Ȥ��ˤ��β�������Ѥ���ȸ���ȯŸ�����ʤ���С����λ������ˤʤäƤ��ޤ��ޤ��� ������ڤ��Ƥ���������շ��Ӥλ��Ʋ������갷�����Ȥ˴ؤ��Ƥ⡢��Τ��Τ��֥����Υߡ�����륤��פǤ���ɮ�Ԥ��οͤ˰����˷��Ӳ��������������̤��������Ƥ�����۴ط��β�Ҥ�����ޤ��������͡������ͤδط��Ԥ����줾���ô���Ԥ˸����ƥ�����շ��Ӥǻ��Ƥ������������ź�դ������롣�֥����Υߡ�����륤��פǤ��β����ε�Ͽ�ä���ȻĤ��Ƥ����������⡢���۹������Ȥ�ʬ�व�졢ô����ñ�̤Ǵ�Ϣ���̤˥��ĥ��ʤɤδ�Ϣ�����ݻ����ʤ��顣 ���β�ҤǤϡ����⤽�⥫����շ��Ӥǡ������Ϣ�펥���̡פƤ��ޤ����������������ˤ��β����ϡ֤���ʾ��֤��ä��פ��Ȥ��Ƥ����ޤ��ˤ��Ƥ����ΤǤ��������Ǽ�Ĺ���勞��HI-SO����Υ��եȤ�����Ȣ�ˤ��褦���ǡ����ĤǤ⸫�뤳�Ȥ��Ǥ����Ф�����Ǥ�������Ȣ�ˡפȸ������Ȥǥ������Ȥ����Τ����β��̤Ǥ��� �֥����Υߡ�����륤��פǼ�����θ������ �������ä����������Τ褦�ˤĤ��Ƥ��륫��鵡ǽ�⡢�Ƕ�ǤϽ�ʬ���Ѥ��Ѥ��������礭�����ݤäƤ��ޤ����������äơ��Ϥä���ȵ�Ͽ���졢��Ȱ��Ѥ�Ƚ��̿�����������ޤ��� ���Υѥ������̤ˤ��룹��������Ǥ⡢�֥����Υߡ�����륤��פǤμ������ϣ�����Ȥ����οͤη��۲�Ҥϡ��������㼨����褦���������줫������ˤ��������Ϣ�펥���̡פ�Ԥ���������Ȣ�פǤ���֥����Υߡ�����륤��פؤμ�ư�ǡ����١�������ԤäƤ��ޤ��� �������Ϣ�펥���̡פμ��˥ǡ����١�������¥�ʤ��뤳�Ȥǡ��ܵҥ����ӥ�����ƥʥˤĤʤ��褦�Ȥ������ȤǤ����ܹ��ε�Ͽ�ä�����Ĥ��Ȥϡ��Ȥ��ʤ������ܵҥ����ӥ��ˤĤʤ���ޤ���������ǯ�ݾڤ����������ˤʤäƤ������ʪ�ˤȤä���������ʼ���ȤߤǤ���ȸ����ޤ��� ������շ��Ӥ�ͭ�����Ѥˡ֥����Υߡ�����륤��פؤε�Ͽ��¸���ᤷ�ޤ����ǡ����١����Ȥ��ƻȤ��Ϥ��ˤϡ��ޤ�ͭ���ʵ�Ͽ������������¸����ʤ���Фʤ�ޤ���������ε�Ͽ����¸����ȸ��äƤ⡢�DZ��˼̿����Ƥ���櫓�ˤ�Ԥ��ޤ��顢ô���Ԥ��Ȥ�Ż������Ƥ��Ȥ�ʬ�ष�ƥ롼�����ޤ����̿��Ƥ����顢�����ʸ�˸���̾��ô����̾�����̾���餤�Ͻ��ߤޤ��礦��������������ɬ�פ��ʤ��褦�ˡ���ʸ�Ρ֤Ҥʷ��פȤ�����Ͽ���Ƥ����д�ñ��ɬ���ब�Ǥ�����ޤ��������ˡ������κ�Ȥǵ��դ������Ȥ������������ơ�����줿���ɥ쥹�˷���줿�����ȥ��������������Ǥ��� �������ƥ롼����äƥ�����շ��Ӥ������ǻȤ������������������ϡ�ͭ���ʥΥ��ϥ��Ǥ��������줳�β�Ҥϡ��ܵҤؤξ�������ȡ��ܹ���Ͽ�Υǡ����١�������¾�ҤȤκ��̲����������뤳�ȤǤ��礦���澮��Ȥ������������ˡ�Ϥ����Ĥ⤢��Ȼפ��ޤ����������ε�Ͽ�ä������¸����ȸ�������ñ�ˤǤ���Ȥ���������ꤹ��Τϡ�IT���ؤ��⾯�ʤ�������ˤ��������ˤ���ô�����ʤ��褤���Ǥ��뤳�Ȥˤϴְ㤤�������ޤ������������裴���ˡ� |

�澮��Ȥ������ǡ����١�������Ȥ����裵��

|

��HI-SO�ʥϥ����ˡ�����������������������������������������������������ɽ�����������

�澮��Ȥ��ǡ����١�����ͳ���ߤ˰�����褦�ˤʤ�С��Τ��˸�Ψ���ɤ����ط���ҤȤξ���ͭ����⥳�ߥ�˥��������⤦�ޤ��������θǤ���Ķȴ��פ���Ǥ��������Ȥϡ�����Ƹ�����ޤǤ�ʤ���¸�ΤΤȤ���Ǥ��� �Ȥ����������̤˥ǡ����١������ۤ���Τˤϥ����Х���ԥ塼����������������LAN�����̿��Ķ�����������������ο����ɻߺ�����⥳��ԥ塼�����ԤΥ��������ʡ��Żҥ���ۡ���ڡ��������¤ʤɡ������̿��Ķ�������������Ȥʤ�ޤ������ȤΤ褦�����ˤϤ����ʤ��Τ������ǡ������������ǡ����١���Ƴ����̵�����ե���������ϻ�١����Τޤޤ����ѥ������������뤤�Ұ��ޤ����ȸ������ȤˤʤäƤ���Τ������Ǥ��礦�� ���줳�����䤿������ȯ���ץȤˤ����������澮��Ȥ����ǡ����١�������������ʤ��Ұ��ǹ��Ψ�ζ�̳�����褦�ǤϤʤ����ȸ������ޤ���IT����ʤ�ǤϤζ�̳�����ΰ���ʤΤǤ���ޤ��� ����ޤǡ��֥����Υߡ�����륤��פȤ������������Υǡ����١�������Ĺ���������ƤɤΤ褦�ʻ����Ǥ��뤫�Ҳ𤷤Ƥ��ޤ���������ϡ��ºݤλȤ������濴�ˡ���̳�̤���ƤƤޤ���ޤ����ޤ������ޤ��ޤʶ�̳�˶��̤��ƴ����Ǥ���ֶ�̳����פ�֥�륤������פ���Ȥɤ��ʤ뤫�ȸ����㤫�顣 ����Ū�˥�ɤ䥨������Ǻ�ä���̳�������ź�դ���𤹤�ȸ���IT��ʷ���Ȥȡ��ޤ����������֤äƤ���Ȥ������ʥ�������ȤȤ�ʬ���ơ��֥�륤������פޤ�����IT��ʷ��Ϥ狼�뤱�ɡ����ʥ������Ǥ����פǤ��äơ��������Ȥꤢ��������ͤϥѥ��������Ǥ���ͤ�ۤäƤ��������������˥ѥ������������ʤ��Ȥ�����Ԥ��Ĺ����������������ȼ�������Ϣ��̳�Ȥδط������ä���ȸ����Ƥ���褦�ˤʤ�С��֥�륤������פ�ɾ�����Ǥ���Ϥ��Ǥ����ޤ�Ƨ�߽Ф����ȡ����ξ�ǡ����Ҥˤ��ä�������ˡ��ɬ�����Ĥ���褦��³�����뤳�ȡ���ˡ֤���Ǥ����Τ��פȻפ�³������ˡ�β��������Ū�˹Ԥ����ȡ�����餬�Ǥ���С����ʥ������ä���Ҥ�ɬ���ǥ���������Τ褤��ʬ�ҤΤ�ΤˤǤ���Ϥ��Ǥ��� ���ơ��ޤ���ñ�ʤΤϤ��Ǥ˥ѥ�����Ǻ�ä���̳����ʤɤ���Ѥ��Ƥ����ҤǤ����äˡ���̳�����������ݥѥ�����ǽ���Ǥ���褦�ʲ�Ҥϡ��������̤Τ褦�˥���¿�Ѥ��ơ������Ϣ�펥���̡פ�Ԥ��ʤɡ����̤�ͽ��ɽ����Ѥ��Ƹ�ΨŪ�����˿ʤ�Ǥ����礬�ۤȤ�ɤǤ��礦�� ���ξ�硢�������Ϣ�펥���̡פλ����ѻ�ˡ���Ϣ����ե������ۥå�������α�ᡢ��Ϣ��ή��ȤȤ�˥Х���������ˤĤŤꤳ��ȸ����Τ�������ޤǤζ�̳��ή����ä����Ȼפ��ޤ��������ǡ�����ޤǻȤäƤ����ɤ䥨�������ʸ������������֥�륤������פ���ˡ��Ҳ𤷤ޤ��� �ʹߡ�ͭ���ʥե����������¥�ʤ�����Ū�ǡ֥����Υߡ�����륤��פ�¾�ˡ�Adobe�������Хåȡפ��Ѱդ���������������PDF�ե����륽�եȤǡ�̵���ǥ���������ɤǤ��륢�����Хåȥ�����Ǹ���ե���������Ǻ�륽�եȤǤ�������ˤ�ꡢ�֥����Υߡ�����륤��פΥե��������������Ū�˳�ĥ���뤳�Ȥ������餤�ޤ��Τǡ����κ�1�Ҥ�1�ܤϤ������Ƥ����ޤ��礦�� ���μ̿��ϥǥ����벽������̳����ΰ���Ǥ������������ǹ�̳�ݡ��Ķ����ʤɡ�����층���ǻȤ��롣 ��������Ǻ�ä�ɽ�˽��ߡ��������ХåȤ�PDF�ˤ����Ȥ�����ɮ�Ԥϻ��äƤ��ʤ������֤����ʤ�PDF�סʥ������ͥ����ȡˤʤɤϰ²���PDF�������եȤ������Ǥ��������������եȤ�Ȥäơ���ɤ䥨������Ǻ�ä�ʸ����Խ����Ǥ��ʤ�PDF���Ѵ����뤳�Ȥǡ��֥����Υߡ�����륤��פǥ��ĥ��ʤɥ��Ϣ�դ��ʤ���ǡ����١�����ǽ��Ȥ���ե�������Ǥ��ޤ���  ������Υե�����ʥ�ɤ䥨������ˤ˶�̳������ߤޤ��� ��Adobe�ҥ������ХåȤ�Ȥäƽ夲���ե������PDF�ե�������Ѵ����ޤ������������ХåȤΡ֥��ʥåץ���åȡץܥ���ǡ��ե����������Ȥ�����¸�� ���֥����Υߡ�����륤��ץġ���С�������Խ��ע���Ž���դ��ס������θ��������ꤷ�������ï�Ǥ⤬�狼���Ѹ���ĤǤ���Ͽ���Ƥ����ޤ��� ���֥����Υߡ�����륤��פΡ������Ƥ������դˡֲ�����������̳����פ���Ͽ����ޤ��� ���ӥ塼���˸������̳����ι����ʾ��ˡ����Ǥ���Ͽ����Ƥ����Ϣ�ե����������¸���ޤ���  ���κ�Ȥ�Ʊ�����Ȥ��١����ǹԤ����Ȥ���С���Ϣ�ե�����ԡ����Ƽ긵���֤��Ѱդ�ɬ�פǡ�����˶�̳�����ɬ�ײս�˴�Ϣ�ե������ź�դ��Ƥ���ݤ��⤷���ۥå����������֤���������٤��Х�������ˤĤŤꤳ��ȸ�����Ȥˤʤ�ޤ������Ȥ����Х���������ݴɾ�����ͭ����������Ū�ե�����ˤ��ɤ��夯�Τ�����ʻ��֤���䤹���Ȥ��ܤ˸����Ƥ��ޤ��� ��̳����ǻ��Ƥ����̿������Ȥ��й����ط��ԤǤ���С�������ȯ������ͽ��Ϥʤ��Τ��������Ĥ�������Ƥ褦�Ȼפ������ʤ�褦�ʲս��ܵҤη�ʪ��˸��Ĥ����Ȥ��ޤ����礭�ʤ����ä��⤷��ޤ����������������ɬ�������Ƥ����ΤǤ����Ȥ���������̳���ˤϤ��������������Ƥ��Ф��Ƽ�갷�����ڡ������ʤ�����������١����Ǥ��μ̿�����¸���Ƥ����Ƥ⡢���Ĥ�˺�����Ƥ��ޤ��Τ�����Ǥ�������������硢�֥�륤������פˤϡ������θ����ǰ��ä�����褦�ʥ����Ȥ�Ĥ��Ƥ����ȸ�����ˡ�䡢ʬ�����ˡֻŻ��Υ��͡פȤ��ä���������Ѥ��������Ǿ���Υͥ���Ź���Ǥ����Ȥ������Ȥ�Ǥ���Ϥ��Ǥ��� �פ��Ĥ����������ǡ��Ҥ�ᤤ�����Ȥ���¸����ΤϤʤ��ʤ����ѤǤ�������������˻Ĥ����ꤤ�����������Ϥ��Ƥ���Ȼפ��ޤ����Ȥ���������١�������¸�Ϸ�ɤ狼��ʤ��ʤäƤ��ޤ�����Ģ�ؤΤ���äȤ������Τۤ����塹���Ω���ޤ�������ˤ��Ƥ⡢Ʊ����Ģ��ȤäƤ���ȸ�������դǤ����� ���������ǥ�����ǻĤ�������ϡ��������ڤ����餳��ͭ���ʤΤǤ�����������Ҥ˻פ��Ф���õ���Ȥ����֥�륤������פ���˥����ȤȤ��ƻĤ��Ƥ��������뤤��ʬ����¸���Ƥ����ʤɡ�¿��¿�ͤλȤ������Ǥ���Τ��ǡ����١������ɤ��Ǥ���ޤ����澮��Ȥκ���������ϡ־����פ��������Ȥ��ȻפäƤ��ޤ�������äȤ����פ��դ��䵤�դ���������Ƥ˷�ӤĤ����ĶȤ��롣���Υġ���Ȥ��ơ��֥����Υߡ�����륤��פ���Ω�Ƥ������������Ȼפ��ޤ���������������������������������������������������������������������������5���� |

copyright/consulnet

�кѻ��Ⱦʡֿ�Ϣ�ȡ�ǧ�꾦��

��

�ե�����ι����������ܲ�衪��Ȥ��ϥ��ݡ���

������̾���֥����Υߡ�����륤���

���ѡ��ӡ��������̿���ʸ��ʤ�¿��¿�ͤλ����Υǡ����١�����

���á�ħ���㵡ǽ��

����������(1)���̡��̿���������ʸ���������dz�ǧ

����������(2)�����ʬ���Ѹ�ǥǡ����١�������

����������(3)��Ū�Υǡ������ȯ����

����������(4)�ȼ��Υ�����������������������

����������(5)�Żҥ�뤫��μ̿���ư����

�����Υߡ��äƲ���

��ï�����Ƥ�狼����������Υե���������褦����

���줬�ޥ������ǡ����١����֥����Υߡ�����륤��פǤ���

�֣���������פΥ��ڥ�ˤĤ��ơ�����ʸ���Ͼ�ɸ��Ͽ��¤��Ǥ���

���⤷�����ʤ��Τ��Ż������̿��䥹����ʡ������ʤɤΥǡ����̤�¿�����УģƤ䥨�����롢��ɤʤɴ�Ϣ�ե������¿��¿�ͤ��ä��ꡢ

�����Υǡ����١�����������������ޤǤ�ʬ����ˡ��褫������������ʤ���

����ʻ����֥����Υߡ��פϡ��ޤ��˥����Υߡ����饹�Τ���ڥǡ����١�����

����ޤǤ��礭�ʥ����ƥब���ꥸ�ʥ롦�ǡ����١������ξQ�Ǥ����������줫��ϡ��̣��δĶ���̵ͭ����鷺�ˡ���������ǡ����١�������ñ�ˤǤ��ޤ���

��Ź���ĶȽ�丽��ǤΥǡ����⡢¨�¤����줵�줿�ǡ����١������Ȥ߹���ޤ���

�ɤ�ʻȤ������Ǥ���Ρ�������

������

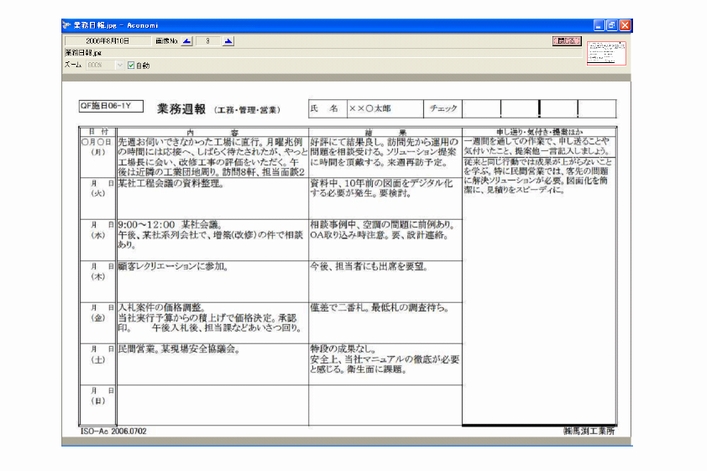

���ͼҤǤϡ���������Ѥ�ô�����̡������̥ǡ�����֥����Υߡ�����륤��פǺ�����

�ܹ��ײ�¹�ͽ�������̡�����̿�����������ʤɰۤʤä������β������̿���ʸ����Ĥǰ��������Ƥ��ޤ���

�ޤ���ô���Ԥϡ����줫��������äǼ̿��äƥ�뤹��м�ư�������������Ǥ���Τǡ��̿����������˳ڤˤʤä��ȴ��Ǥ��ޤ���

�����ʬ�����ե�����δ������ݴɤ����פˤʤꡢɬ�פʥǡ�����ɬ�פ˱�����¨�����Ф����ѤǤ���Τǥ��ե��������ӥ����ԡ��ȼ����ˤĤʤ��äƤ��ޤ���

����ˡ��ɣӣϤΥǡ����⡢�����ʬ����ˡ�����ܤ�ʬ�����������̳��Υե����뤬�����˸������ƥ��ڡ����������Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����

���кѻ��Ⱦʡְ�ʬ��Ϣ�ȿ�����ʬ���ʿ�Ϣ�ȡˡ�ǧ�꾦�ʡ�

������Ի��ȿ��������Ĥν������Ȥ������ޤ줿���ʡ�

���裷��ܾ븩��ΤŤ�����ޡ־���ޡ�������

���ܾ븩�����շ�������ǧ�꿷����

����������ε�ǽ�Dz��ʤϡ��̾�ǡ����������եȤΣ��������ʲ��Ǥ���

���ʲ��Ū�ʾ��ʤǡ�����Ʊ�쵡ǽ�ξ��ʤ�¾�ˤ������ޤ����

���ץ쥼��ơ���������������������������ɤǤ��ޤ���

����aconomi.presen.pdf

���ɣӣϤ�ڡ��ѡ��쥹���ܺٻ����ϲ���������������ɤǤ��ޤ���

����iso.aconomi.pdf

����äȾܺ٤��Τꤿ�����ϲ����Υۡ���ڡ���������������

�����ۡ���ڡ�������ڣ������֤Τ������������ɡ����Ǥ��ޤ���

http://hi-so.jp/

�ڤ���礻����������ۤϤ������꾵�äƤ���ޤ�

����ͥåȤϡ֥����Υߡ��פ���������Ź�Ǥ���

------------------------------------------------------------

���кѻ��Ⱦʡְ�ʬ��Ϣ�ȿ�����ʬ���ʿ�Ϣ�ȡˡפˤĤ���

��

�����ܤϡ�ʿ������ǯ����ˡ��澮��ȿ����ȳ�ư¥��ˡ�פ�ܹԤ����澮��Ȥΰ۶ȼ�Ϣ�Ȥ�¥�ʤ��뤿��λܺ����ߡ������ֿ�Ϣ�ȡפȸƤ�Ǥ��ޤ���

��Ʊ���٤ϡ�ʣ�����澮��Ȥ�Ϣ�Ȥ��Ȥߡ����ѡ��Υ��ϥ�����̩�ʤ����碌���̤������ߤ��ζ��ߤ����������ղò��ͤι⤤���ʤ䥵���ӥ����ϽФ��뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ��ޤ�����Ϣ�Ȥˤ����Ȳ����ܻؤ��ˤϡ�����Ϣ�Ȥ���ˤȤʤ륳����Ȥ�����ξ塢�ӥ��ͥ��ץ�������������ǧ�������뤳�Ȥ�ɬ�פǤ���ǧ�����������ȷײ�������β�ǽ�����⤯���礭�����ܤ�Ƥ��ޤ���