戦国観光やまがた情報局

最上家11代当主・最上義光と山形城の資料を展示している資料館です。 |

山形城は最上氏の祖・斯波兼頼が、延文2年(1357)に築城したと伝えられ、現在の城郭は11代当主最上義光(よしあき・最盛期57.5万石)によって築いたものが原型とされています。

義光の代、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦の時、山形領に攻め込んだ上杉方の直江兼続が山形城を望んだところ、霞がかかって所在がしれなかったことから「霞ヶ城」と呼ばれたといいます。 現在は霞城公園(かじょうこうえん)として市民に親しまれており、平成3年(1991)には東大手門が完成し、現在も復元作業が続けられています。 ▼交通:JR山形駅から徒歩で約10分 山形自動車道山形蔵王ICから車で約15分 ▼駐車場:霞城公園駐車場利用(無料) 最上義光歴史館向側・観光バス専用駐車場(無料) ▼随時入園可能 ※東大手門の開門時間は5:00〜22:00 ▼所要時間:30分 ▼トイレ:公園内トイレ利用可 ▼案内:ボランティアガイドによる案内可(予約制) ▼問合せ:山形市観光案内センター TEL023−647−2266 ▼地図:Google Maps |

明治のはじめ、酒田市吉田地区の円通寺に檀信徒の寄進により、亀ケ崎城(酒田城)の搦手門が同寺の山門として移築されました。

現存する唯一の亀ケ崎城の構築物となっています。 ▼交通:JR酒田駅から車で約15分 ▼地図:Google Maps |

酒田城は文明10年(1478)、大宝寺(現鶴岡市)の武藤氏が築いた東禅寺城が始まりといわれています。

慶長8年(1603)、酒田湊に巨大亀が上陸し、当時の領主最上義光はこれを吉兆と喜んで亀ケ崎城と改称させました。現在は城址に県立酒田東高校が建ち、学校脇の土塁に名残を残すのみとなっています。 ▼交通:JR酒田駅から徒歩で約15分 ▼駐車場:なし ▼入場料:なし ▼所要時間:10分 ▼所在地:酒田市亀ヶ崎1−3 ▼問合せ:酒田観光物産協会 TEL 0234−24−2233 ▼地図Google Maps |

米沢を預かるようになった直江兼続は、もう一つの所領である庄内を結ぶ最短ルートを朝日連峰に開きました。これが朝日軍道であり、長井市の草岡から葉山を経て、朝日連峰の主脈を通って庄内に抜ける6キロにわたる壮大な山岳道路で、現在の縦走路の原型になったものです。 |

越後米沢街道・十三峠は、大永元年(1520)に伊達14代の稙宗(たねむね)により、大里峠が開かれたのが始まりです。明治11年(1878)には、イギリスの旅行家イザベラバードがこの十三峠を通り、当時の様子を「日本奥地紀行」に記録しています。 |

小国城は中世の平城で、北は横川の断崖に臨み、東、南、西の三方には巨大な濠と土塁をめぐらせていました。

現在は僅かに土塁と雑草の生える濠址が昔の名残をとどめています。 ▼交通:JR小国駅から徒歩で約20分 ▼地図:Google Maps |

京都の切戸の文殊、奈良の安倍の文殊とともに日本三文殊の一つとして有名です。 |

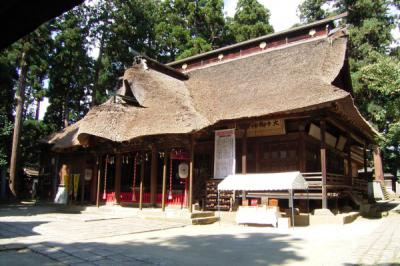

日本三熊野の一つに数えられ、東北のお伊勢として信仰を集めています。 |

上杉氏が越後から会津に移封され、直江兼続が米沢城に入りました。その際、「總宮神社」に参拝し、杉を植え(直江杉)刀剣を奉献したと伝えられます。 |

初代館長・宮坂善助氏が収集した米沢・置賜地方の考古学資料や藩政歴史・民俗資料など約700点を収蔵しています。 ...もっと詳しく |

慶長14年(1609)、眼を患った某僧が五色の湯に入って治ったという話を耳にした直江兼続は、生来病弱で両眼を病んでいた嫡子景明のために、五色温泉に湯壷を開きました。浴舎や小屋を設け、足軽60名に警護させ、長い湯治を行ったとされています。 |

慶長9年(1604)、直江兼続は江州国友村と泉州堺から鉄砲職人を呼び寄せ、ここ白布高湯で密かに火縄銃を作らせ、戦時に備えました。 |

三の丸の西および北の外堀代用として、慶長14年(1609)、家臣の平林氏に命じて拡幅し、掘り拡げた川です。

新田開発・生活用水・農業用水路などとして新設されました。 ▼交通:JR米沢駅から車で約10分 ▼地図:Google Maps ...もっと詳しく |

5百ばかりの少数で直江兼続率いる上杉軍2万を迎え撃ち善戦したものの、さすがに守りきれず2日後に落城、光清は自刃しました。

▼交通:JR山辺駅から車で約20分

東北中央自動車道山形中央ICから車で約45分

▼駐車場:小型バス・自家用車可

▼入場料:なし

▼所要時間:40分

▼トイレ:なし

▼問合せ:山辺町産業課 TEL 023−667−1106

▼地図:Google Maps