戦国観光やまがた情報局

京都の切戸の文殊、奈良の安倍の文殊とともに日本三文殊の一つとして有名です。 |

|

永禄元年(1558)〜慶長9年(1604)

武田信玄の五女。宿敵だった武田と上杉との同盟を条件に、天正7年(1579)上杉景勝と結婚。 その後、織田信長に武田家を滅ぼされ、帰る故郷を失った菊姫は景勝の正室として、奥向きの諸経費節約を奨励するなど夫を陰で支え、家中からの信頼も厚かった。 秀吉の人質政策によって永く京に滞在し、景勝の米沢移封の際も当地へは行けず、一人伏見での生活を余儀なくされた。 菊姫には子がなく、側室が懐妊したあと、病に付し慶長9年(1604)伏見屋敷で死去。享年47。墓は米沢市林泉寺にある。 |

初代館長・宮坂善助氏が収集した米沢・置賜地方の考古学資料や藩政歴史・民俗資料など約700点を収蔵しています。 ...もっと詳しく |

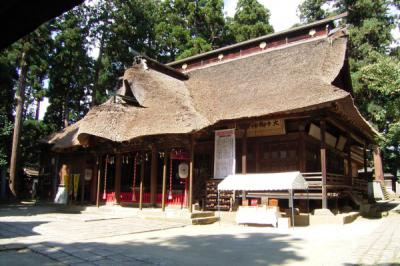

日本三熊野の一つに数えられ、東北のお伊勢として信仰を集めています。 |

|

慶長3年(1598)、米沢城主であった直江兼続によって開削された「朝日軍道」。この道路は、当時しのぎを削っていた山形城主最上義光の所領(現在の村山・最上地区)を経由せずに米沢ともうひとつの所領である庄内とを最短ルートで結ぶために開削されました。最上義光との出羽合戦で利用されたと云われていますが、多くは謎に包まれています。

今回の公開学習会では、渡辺茂蔵氏の論文「朝日軍道についての一考察(1978年)」などに学びながら、「大山尾浦慰山階道みち行改長」を解読し、次の事を学習します。 1)朝日軍道の復元ルート選定 2)60kmに及ぶルートの踏査報告 3)慶長5・6年の志駄義秀の通行検証 4)軍道をめぐる上杉と最上の抗争 5)江戸時代後期に大朝日岳登山がタブーだった理由 「朝日軍道」や直江兼続に興味のある方は是非ご参加ください。 ■日時:平成21年11月15日(日) 午後1時〜3時 ■会場:置賜生涯学習プラザ2階 大研修室(長井市九野本) TEL 0238−84−6900 ■事例提供 (1)朝日軍道と長井山岳会(長井山岳会 竹田憲作氏) (2)朝日軍道の痕跡調査登山について(岩根沢清川仙人会 山田栄二氏) (3)朝日軍道と志駄義秀(置賜史談会副会長 青木昭博氏) ■参加費:無料(資料準備のため下記へお申込みください) ■申込先:新野祐子さん宛(白鷹町横田尻) TEL0238−85−0393 ■締切 :11月5日(木)まで |

|

享禄3年(1530)頃〜慶長16年(1611) |

慶長14年(1609)、眼を患った某僧が五色の湯に入って治ったという話を耳にした直江兼続は、生来病弱で両眼を病んでいた嫡子景明のために、五色温泉に湯壷を開きました。浴舎や小屋を設け、足軽60名に警護させ、長い湯治を行ったとされています。 |

八乙女神社縁起に「慶長年中(1596年頃)直江山城守が荒砥城補修の時、稲荷神社を修理宗敬せり」と記されています。 |

三の丸外の侍町、町人町、寺町の小路に水路を通し、城下の生活用水とするため、松川上流と大樽川中流から引き水を図り、松川からの用水路として開削したものです。

慶長7年(1602)頃から着工。南原六十在家(現芳泉町)上西岸から堰上げ、笹野街道の天神清水・大清水・新清水・吉野清水などの湧水を加え、城下南端の七軒町に導水。ここから本丸・城下南部・東部・北部へと配水することで士民の用水に供されました。 御城に入る水なので御入水と敬称したと言われています。 ▼交通:JR米沢駅から車で約10分 ▼地図:Google Maps ...もっと詳しく |

平成20年5月23日(金)、山形市のグランドホテルにおきまして、大河ドラマ「天地人」の原作者である火坂雅志氏の講演会が開催されました。先月16日の講演会に続き、山形市では今年度2回目となりました。

主催の山形経済同友会の方々をはじめ、一般参加者の皆さまなど約280名が集まり、今回も会場は満員状態でした。 |

|

清水光氏(しみずあきうじ):1582〜1614

最上義光の三男。のち義親(よしちか)。最上氏の一族であった清水義氏の養子となり、清水家を継ぎ清水城主となった。慶長出羽合戦では、長谷堂城を救援して上杉軍と戦った。その後の庄内攻略戦では、叔父の楯岡光直とともに総大将を務めた。若い時に豊臣氏の人質となっていたため、豊臣秀頼との繋がりがあり、大坂の役に際して内通を疑われた。兄の最上家親に清水城を攻められ、嫡子・義継ともども自刃した。 関連史跡:清水城址(大蔵村) 清水義氏(しみずよしうじ):1547〜1586 最上氏一族の清水氏6代目当主。清水城主。1565年に父・義高が大宝寺義増に敗れ、討死したため跡を継いだ。その後は最上義光と連携して大宝寺氏とたびたび争う。男子が無かったため、義光の三男・光氏を養子に迎えた。のちに娘の清水姫は義光の継室となった。 山野辺光茂(やまのべあきしげ):1588〜1664 最上義光の四男。のち義忠(よしただ)。慶長出羽合戦後に父・義光の命により山野辺城主となり、山野辺家の名跡を継いだ。山野辺の城下町整備や治水事業を行なうなど、優れた行政手腕を発揮して領民に慕われた。兄・家親が急死し、その子家信が藩主を継いだが、家信は若年で国政を執るには力不足で、光茂を当主に推す声が強くなった。このため家臣団がまとまらず、最上家改易の原因となった。改易により光茂も池田家に預けられた。後に水戸藩の家老となり、徳川光圀の教育係を務めた。 関連史跡:山野辺城址(山辺町) 上山光広(かみのやまあきひろ):1594〜1627? 最上義光の五男。のち義直(よしなお)。1616年に2万1千石にて上山城主となり、上山姓を名乗った。最上家改易により黒田家に預けられ、4,5年後に自害したと云われる。 関連史跡:上山城(上山市) 大山光隆(おおやまあきたか):1602?〜1623 最上義光の六男。1615年に2万7千石にて庄内大山城主となり、大山姓を名乗った。最上家改易により酒井家に預けられ、翌年広島にて自害した。 関連史跡:大山(尾浦)城址(鶴岡市) 長瀞義保(ながとろよしやす):?〜1591? 最上義守の次男。兄・義光が天童氏を攻め滅ぼすと、その命により天童氏を盟主として義光に対抗した最上八楯の一員である長瀞氏を継いだ。 関連史跡:長瀞城址(東根市) 長瀞光忠(ながとろあきただ):?〜? 義保の跡を継いで長瀞城主となる。1596年湯沢城に拠る楯岡満茂が小野寺義道の攻撃を受けた際、小国光基とともに救援に赴いて撃退した。 白岩光広(しらいわあきひろ):1589〜1672 長瀞義保の子。白岩義広の養子となり、白岩家を継いで白岩城主となった。1615年松根城を築城して城主となり、松根氏を称した。最上家親が急死した件を、楯岡光直による毒殺であると幕府に訴え出た。幕府は調査したが証拠が無く、光広を立花家へ配流する処分を下した。 関連史跡:白岩城址(寒河江市) 楯岡光直(たておかあきなお):?〜1629? 最上義守の三男。楯岡城主。楯岡満茂が湯沢城(湯沢市)に移り、湯沢氏を称するようになったため、その跡を継いで楯岡氏を名乗った。慶長出羽合戦では、長谷堂城を救援して上杉軍と戦った。その後の庄内攻略戦では、甥の清水光氏とともに総大将を務めた。最上家信が藩主となると、最上義光の四男・山野辺光茂の擁立に動いた。このため、最上家中は二分して混乱し改易された。改易後は細川家に預けられた。 関連史跡:楯岡城址(村山市) 楯岡満茂(たておかみちしげ):1556?〜1639? 楯岡城主。1586年横手城主の小野寺義道が侵攻してきた際、有屋峠で最上義康とともに戦い、苦戦の末にこれを撃退した。1595年逆に仙北地方に侵攻し、湯沢城(湯沢市)を攻め落とした。そのまま城主となり、湯沢氏を称した。 慶長出羽合戦のときは、小野寺氏に対する守備を担当した。のちに由利郡に移り、本荘城を築城、本荘氏を称して、最上家中の最高の4万5千石を領した。 関連史跡:本荘城(由利本荘市) 楯岡満広(たておかみちひろ):?〜? 満茂の弟。関ヶ原合戦後、兄に従って由利郡に移る。矢島城(由利本荘市)3千石を与えられた。最上家改易により兄弟ともに酒井家に預けられた。 氏家定直(うじいえさだなお):?〜1570? 最上家の宿老。天文の大乱時に、伊達に味方した主君・最上義守の名代として出陣した。義守とその嫡男・義光が争った際には、病身をおして調停に入り、義光への家督相続を実現させた。 氏家守棟(うじいえもりむね):?〜1591? 定直の子。知略に優れ、最上義光の懐刀と呼ばれた。最上義守・義光親子の争いに介入する伊達輝宗との和睦交渉を担当。謀略をもって天童氏や上山氏を攻略したほか、鮭延城攻めや観音寺城攻めなど各方面で活躍した。 成沢道忠(なりさわみちただ):?〜? 成沢城主。氏家守棟の従弟。最上義光と上山満兼・伊達輝宗連合軍が戦った柏木山合戦では、山形城南方の要となる成沢城を守備した。 関連史跡:成沢城址(山形市) 氏家光氏(うじいえあきうじ):1565?〜? 成沢道忠の子。氏家守棟の子が十五里ヶ原の戦いで戦死したため、守棟の養子となり氏家家を継いだ。最上義光の三女・竹姫を娶り、重臣として活躍した。慶長出羽合戦では、長谷堂城救援のため出陣した。 延沢満延(のべさわみつのぶ):1544〜1591 大力剛勇の武将。延沢城主。最上八楯の一員。はじめ天童氏に味方し、大いに最上義光を苦しめた。義光の長女を満延の子に嫁がせるという条件で、義光方に寝返った。このため天童氏は敗北。義光と力比べをしたときに、あまりの強さに桜の木にしがみついた義光を、その桜の木ごと引き抜いたという逸話をもつ。 関連史跡:延沢城址(尾花沢市) 延沢光昌(のべさわあきまさ):?〜? 満延の子。最上義光の長女・松尾姫を娶った。父の死後に家督を継ぎ、慶長出羽合戦では、長谷堂城救援のため出陣、続いて上杉領であった庄内地方を攻略した。その後、1614年清水義親討伐に参加、最上家改易後は加藤家に預けられた。 志村光安(しむらあきやす):?〜1609 最上義光の重臣。「いかなる強敵も彼の前には降った」と云われる最上家の知将。慶長出羽合戦の際には、長谷堂城を守備した。直江兼続率いる上杉軍2万に対し、篭城戦を展開。ついに守りきり上杉軍を撤退に追い込んだ。戦後、庄内侵攻戦に加わり、東禅寺(酒田)城主となった。 関連史跡:亀ヶ崎城址(酒田城址)・永泉寺の供養塔(遊佐町) 志村光清(しむらあききよ):?〜1614 光安の子。父の死後に家督を継ぎ、亀ヶ崎城主となる。最上義光が死去した後、最上家親の家督相続に反対した一栗高春に、鶴岡城内で襲われ斬殺された。 関連史跡:亀ヶ崎城址(酒田市) 鮭延秀綱(さけのべひでつな):1562〜1646 佐々木貞綱の子。鮭延城主。横手城主小野寺氏に仕えていたが、最上義光に攻められ降伏。その後は最上家家臣として活躍した。慶長出羽合戦では、副将として長谷堂城の守備にあたった。その最中、上杉軍に夜襲をかけて、直江兼続本陣を脅かすほどの戦果うぃ挙げ、兼続に「鮭延が武勇、信玄・謙信にも覚えなし」と言わしめた。 関連史跡:鮭延城址(真室川町) 庭月広綱(にわつきひろつな):?〜1650 佐々木氏(鮭延氏)の一族。鮭延秀綱が最上義光に攻められた際、同じく攻撃を受け降伏した。 関連史跡:庭月観音(鮭川町) 谷柏直家(やがしわなおいえ):1551〜1610 最上義光の小姓。片桐蔵人。谷柏館主。慶長出羽合戦では、飯田播磨守らとともに畑谷城救援に向う。途中、畑谷城が落城したことを知り、追われて逃げてきた領民達を保護した。上杉軍の追撃を防ぐために殿郡として戦っていた飯田が討ち取られたことを知ると、引き返して飯田の首を奪い返した。長谷堂城に隣接する谷柏館も上杉軍の攻撃を受けたが、よき防戦して守りきった。 関連史跡:谷柏館跡(山形市) 飯田播磨守(いいだはりまのかみ):?〜1600 実名不詳。天童八楯のひとつで、村山郡北部(村山市本飯田)を本拠地としていた。天正年間に村山郡南部に移封となり、飯田館を築いた。慶長出羽合戦では、畑谷城の救援に向った。途中、畑谷城が落城したことを知ったが引き返さず、追われて逃げてくる領民の救出にあたった。避難の時間を稼ぐために残って上杉軍と交戦し討死した。 関連史跡:飯田館跡(山形市飯田)・たらたら清水(最後の地/山形市) 江口光清(えぐちあききよ):1544?〜1600 畑谷城主。慶長出羽合戦の際、最上義光から山形城に退却するよう命令されたが、城を棄てるのは武士の名折れとしてこれを拒否し、直江兼続率いる上杉軍2万との徹底抗戦に出た。約3百の兵で奮戦したものの、畑谷城は落城し、全員討死した。連歌の才があり、義光の連歌会に何度も同席している。 関連史跡:畑谷城址(山辺町)・長松寺(供養碑/山辺町) 加藤清次(かとうきよつぐ):?〜1600 悪戸楯主。伊達政宗の母・保春院の警護役を務めた。親友の江口光清が畑谷城で討死したことに憤激し、長谷堂合戦に参陣したが、長谷堂城の北方で戦死。 関連史跡:掃部の碑(供養碑/山形市) 坂 光秀(さかあきひで):?〜1616 成沢城主。慶長出羽合戦では、援軍として長谷堂城に駆けつけた。戦後、東禅寺(酒田)城主となった志村光安に代わって、長谷堂城主となった。 関連史跡:清源寺・坂光秀の肖像画(山形市) 堀 喜吽(ほりきうん):?〜1600 最上義光の御伽衆。筑紫喜吽とも。筑前で生まれ、兵法家として諸国を巡り、今判官と称した。連歌にも長じており、義光とともに京での連歌会に出席している。慶長出羽合戦の際、撤退する上杉軍に対し、自ら先頭に立って追撃する義光を諌めたが、逆に臆病者と罵倒されたため、単騎で突撃した。上杉軍の鉄砲隊に撃ち抜かれ、義光の馬前で戦死、義光自身も兜に銃弾を受けた。 里見民部(さとみまんぶ):?〜1614 実名不詳。最上義光の誘いに乗り、上山城主・上山満兼と誘いを拒んだ兄・内蔵助を斬殺した。父の義近(越後守)が代わって上山城主となる。慶長出羽合戦では、上杉軍の別働隊4千を約5百の兵で奇襲し、撃退した。上杉側に城を明け渡す約束をしていたが、義近が軍奉行として山形城に入った(人質に取られた)ため、逆に奮戦したとも云われている。最上義康の廃嫡事件に関わり、上山城を退去。加賀前田家などへの士官を義光に妨害され、各地を流浪した末に尾浦城主・下吉忠に預けられた。将来に禍根を残すとして、義光が遺言し、義近、民部、民部の子の権兵衛(光正)など主従23名が切腹させられた。 関連史跡:上山城址(上山市)・天澤寺の里見主従墓地(鶴岡市) 草刈正辰(くさかりまさたつ):?〜1600 志摩守を称す。慶長出羽合戦の際に、上山城へ援軍として派遣された。山中に伏兵して上杉軍を待ち伏せし、隊列が延びたところを奇襲、大将・本村親盛を討ち取り、上杉軍を壊滅状態に追い込んだ(物見山の戦い)。勢いに乗じて、上杉側の拠点・中山城攻略のため攻め込んだが、上杉鉄砲隊の反撃を受け、戦死した(広河原の戦い)。 関連史跡:首塚(両軍の戦死者を祀る/上山市)・広河原古戦場跡(上山市) |

|

天文15年(1546)〜慶長19年(1614)

最上家11代当主。山形城主。対立していた父・義守が隠居し、26歳にて家督相続。有力国人領主が各地に勢力を保持していた村山郡・最上郡にあって、政略や策略を駆使して反勢力を平定、最上氏による集権体制を築き上げる。 天正15年(1587)庄内地方へ侵攻、大宝寺氏を討ち領有化に成功するも、翌年、越後方の本庄繁長に十五里ヶ原の戦いで敗れ、支配権を失った。 慶長5年(1600)の慶長出羽合戦では、直江兼続率いる上杉軍に攻め込まれた。義光自身は山形城本陣を守りながら指揮を行い、堅城・長谷堂城を中心に防衛戦を展開。関ヶ原の戦いにおける西軍敗報を受け、形勢が逆転すると、自ら前線へ出撃したが、上杉軍鉄砲隊の激しい反撃にあい、兜に銃弾を受けた。 戦後、田川・櫛引・飽海の庄内3郡を加増され、57万石を領有する大大名へと飛躍を遂げた。その後は、城下町山形の整備や最上川舟運による商業振興、庄内平野の大規模開発などに尽力した。慶長19年(1614)山形城にて死去。享年69。 関連史蹟:霞城公園・最上義光騎馬像・最上義光歴史館(山形市) |

最上家11代当主・最上義光と山形城の資料を展示している資料館です。 |

米沢市南西部、大樽川(鬼面川)と小樽川の合流地点に位置する丘陵上に築かれた山城です。一説には伊達家統治時代の「米沢城」ともいわれていますが、通説では伊達政宗の父・輝宗が、政宗に家督を譲ったのち、この舘山城に隠居したといわれています。

天然の要害となっているため、戦時にはこの城に拠って戦う計画であったらしく、麓には伊達家臣団の屋敷町が取り巻いていました。

平時は、政務を執るのに便利な平城の米沢城、戦時は、守りやすい山城の舘山城というように役割が分かれていたようです。

上杉氏の時代となると、舘山城は使用されませんでしたが、麓の屋敷町はそのまま上杉家臣団の屋敷町となりました。

山の中腹に見えるのは、東北電力舘山発電所です。