戦国観光やまがた情報局

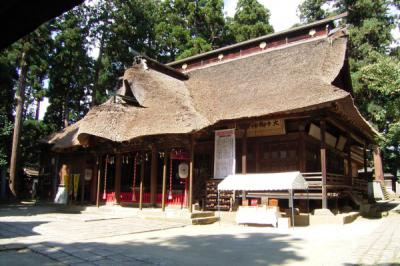

日本三熊野の一つに数えられ、東北のお伊勢として信仰を集めています。 |

初代館長・宮坂善助氏が収集した米沢・置賜地方の考古学資料や藩政歴史・民俗資料など約700点を収蔵しています。 ...もっと詳しく |

|

永禄元年(1558)〜慶長9年(1604)

武田信玄の五女。宿敵だった武田と上杉との同盟を条件に、天正7年(1579)上杉景勝と結婚。 その後、織田信長に武田家を滅ぼされ、帰る故郷を失った菊姫は景勝の正室として、奥向きの諸経費節約を奨励するなど夫を陰で支え、家中からの信頼も厚かった。 秀吉の人質政策によって永く京に滞在し、景勝の米沢移封の際も当地へは行けず、一人伏見での生活を余儀なくされた。 菊姫には子がなく、側室が懐妊したあと、病に付し慶長9年(1604)伏見屋敷で死去。享年47。墓は米沢市林泉寺にある。 |

京都の切戸の文殊、奈良の安倍の文殊とともに日本三文殊の一つとして有名です。 |

米沢市南西部、大樽川(鬼面川)と小樽川の合流地点に位置する丘陵上に築かれた山城です。一説には伊達家統治時代の「米沢城」ともいわれていますが、通説では伊達政宗の父・輝宗が、政宗に家督を譲ったのち、この舘山城に隠居したといわれています。 |

山形城は最上氏の祖・斯波兼頼が、延文2年(1357)に築城したと伝えられ、現在の城郭は11代当主最上義光(よしあき・最盛期57.5万石)によって築いたものが原型とされています。

義光の代、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦の時、山形領に攻め込んだ上杉方の直江兼続が山形城を望んだところ、霞がかかって所在がしれなかったことから「霞ヶ城」と呼ばれたといいます。 現在は霞城公園(かじょうこうえん)として市民に親しまれており、平成3年(1991)には東大手門が完成し、現在も復元作業が続けられています。 ▼交通:JR山形駅から徒歩で約10分 山形自動車道山形蔵王ICから車で約15分 ▼駐車場:霞城公園駐車場利用(無料) 最上義光歴史館向側・観光バス専用駐車場(無料) ▼随時入園可能 ※東大手門の開門時間は5:00〜22:00 ▼所要時間:30分 ▼トイレ:公園内トイレ利用可 ▼案内:ボランティアガイドによる案内可(予約制) ▼問合せ:山形市観光案内センター TEL023−647−2266 ▼地図:Google Maps |

|

NHK山形放送局と大河ドラマ「天地人」山形県推進協議会では、

直江兼続を主人公とした来年の大河ドラマ「天地人」原作者の 火坂雅志氏による講演会を開催します。 火坂先生が、直江兼続が上杉謙信から受け継いだ「義」の精神、 そして、兜の前立てに掲げた「愛」の意味について、熱く熱く語ります。 先日開催された米沢の講演会では、熱く語りすぎて予定時間をオーバーし、 帰りの新幹線に間に合うかな?とスタッフが心配するほど! 大河ドラマ放送開始前にぜひお聴きください。 演 題 : NHK大河ドラマ「天地人」を語る〜直江兼続の義と愛〜 期 日 : 平成20年12月5日(金) 場 所 : 山形テルサ アプローズ 開 場 : 午後5時30分 開 演 : 午後6時 定 員 : 400名 入場無料 ※整理券が必要です 入場整理券について 11月10日(月)から、NHK山形放送局、NHK文化センター山形教室、山形県観光振興課にて整理券の配布を行います。 また、NHK山形放送局にて電話・FAXでのお申し込みも受け付けます。郵便番号・住所・名前・電話番号・希望枚数を明記のうえお申し込みください。後日、入場整理券を郵送します。 ≪申込先・問合せ先≫ NHK山形放送局 電 話:023−625−9510 FAX:023−625−9764 |

|

「天地人」原作者 火坂雅志氏の講演会が開催されます。

演 題 : 「天地人を語る 直江兼続の義と愛」 月 日 : 平成20年10月17日(金) 場 所 : 置賜文化ホール(伝国の杜) 開 場 : 午後6時 開 演 : 午後6時30分 定 員 : 500名(先着順)入場無料 ※整理券が必要です 講演会終了後に、「天地人」の即売会及び火坂先生のサイン会を行います。 原則、即売会で本をご購入された方が対象になります。 ≪整理券について≫ 10月1日から、米沢市役所1階総合案内窓口、3階総合政策課と伝国の杜受付で整理券の配布を行います。整理券はお一人様2枚までとなります。 このほか、FAX、メール、はがきで【氏名・住所・連絡先電話番号・整理券の枚数(2枚まで)】を明示してお申込みください。後日整理券をお送りします。 ≪申込先・問合せ先≫ 米沢市役所総合政策課天地人推進室 〒992−8501 山形県米沢市金池5−2−25 電 話 0238−22−5111 FAX 0238−24−4540 |

速報!只今開催中の横浜松坂屋「第25回山形県の物産と観光展」では、大河ドラマ「天地人」コーナーを設け、「愛」の兜やのぼり旗、ポスター等を展示し、PRしております。

会場では米沢市の織絵夢人館が出展し、「愛」ネクタイなど関連グッズを販売しています。 3/17(月)まで開催しておりますので、是非いらしてください。 ■横浜松坂屋「第25回山形県の物産と観光展」 会 期:平成20年3月12日(水)〜17日(月) 開催時間:10時30分〜19時(最終日18時) 会 場:横浜松坂屋本館5F催事場 主 催:山形県の観光と物産展実行委員会 http://www.matsuzakaya.co.jp/yokohama/fair/m080311_01.html |

堀立川に注ぐ取入れ口で、猿尾の名は、その堰口の構造が猿尾留の工法を用いたところから名づけられました。

諸堰の中でも特に難しい工事だったため、直江兼続は、工事に先立って安山岩の大石を流れに据えました。 ▼交通:JR米沢駅から車で約10分 ▼地図:Google Maps ...もっと詳しく |

明治のはじめ、酒田市吉田地区の円通寺に檀信徒の寄進により、亀ケ崎城(酒田城)の搦手門が同寺の山門として移築されました。

現存する唯一の亀ケ崎城の構築物となっています。 ▼交通:JR酒田駅から車で約15分 ▼地図:Google Maps |

越後米沢街道・十三峠は、大永元年(1520)に伊達14代の稙宗(たねむね)により、大里峠が開かれたのが始まりです。明治11年(1878)には、イギリスの旅行家イザベラバードがこの十三峠を通り、当時の様子を「日本奥地紀行」に記録しています。 |

今回の公開学習会では、渡辺茂蔵氏の論文「朝日軍道についての一考察(1978年)」などに学びながら、「大山尾浦慰山階道みち行改長」を解読し、次の事を学習します。

1)朝日軍道の復元ルート選定

2)60kmに及ぶルートの踏査報告

3)慶長5・6年の志駄義秀の通行検証

4)軍道をめぐる上杉と最上の抗争

5)江戸時代後期に大朝日岳登山がタブーだった理由

「朝日軍道」や直江兼続に興味のある方は是非ご参加ください。

■日時:平成21年11月15日(日) 午後1時〜3時

■会場:置賜生涯学習プラザ2階 大研修室(長井市九野本)

TEL 0238−84−6900

■事例提供

(1)朝日軍道と長井山岳会(長井山岳会 竹田憲作氏)

(2)朝日軍道の痕跡調査登山について(岩根沢清川仙人会 山田栄二氏)

(3)朝日軍道と志駄義秀(置賜史談会副会長 青木昭博氏)

■参加費:無料(資料準備のため下記へお申込みください)

■申込先:新野祐子さん宛(白鷹町横田尻)

TEL0238−85−0393

■締切 :11月5日(木)まで