昭和29年11月15日、長井市が誕生した。往時の広報マンが記録した写真が、ここ文教の杜に収蔵されている。コマ数にして2万枚。その中から昭和40年代の暮らしと町の風景を紹介しよう。

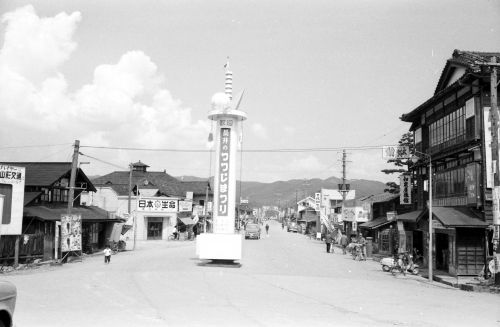

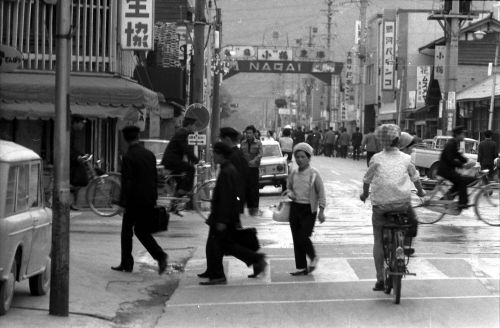

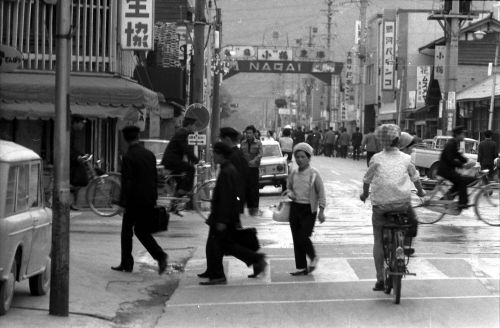

(提供:文教の杜ながい/長井市/小口昭氏・歴代広報マン)■中央十字路1 北東角には山形交通の待合所があった (昭和42年)

■中央十字路2 南西角にはやま長・梅屋があった その西にクルテスという店があった (昭和42年)

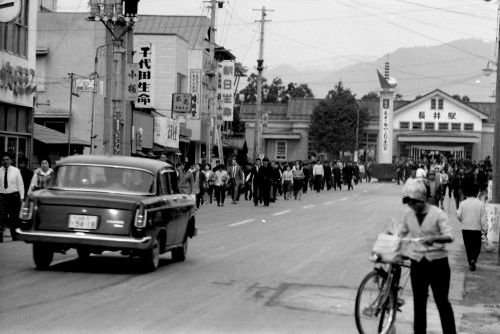

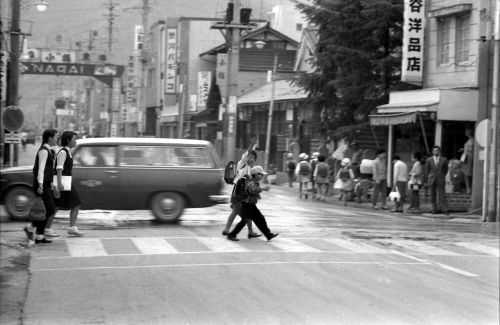

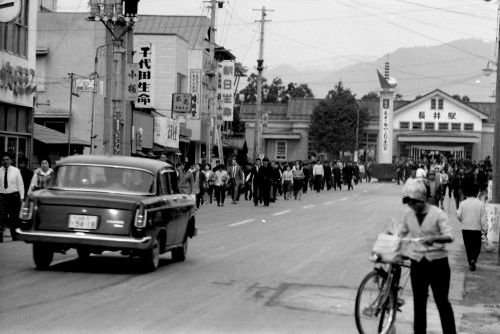

■駅前十字路1 マイカーは少ないが長井駅前通りは人通りが多かった 信号はまだない (昭和42年)

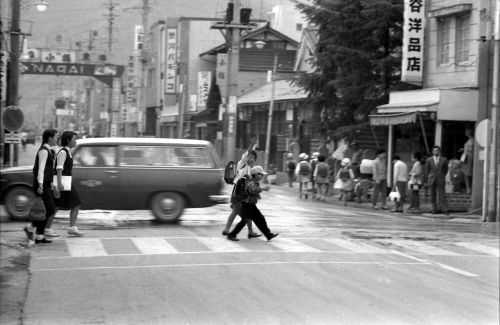

■駅前十字路2 駅から東に向かいすぐの十字路 朝のラッシュ時

■駅前十字路3 駅前十字路1に同じ場所から東を望む 駅前にパチンコ屋が3軒あった

■春の消防大演習で表彰 火事現場協力で5人が表彰された 豊田中学校3年の大場君 (昭和42年5月2日)

■仮装行列 時折仮装行列があった それぞれの団体や会社などの出し物でにぎわった

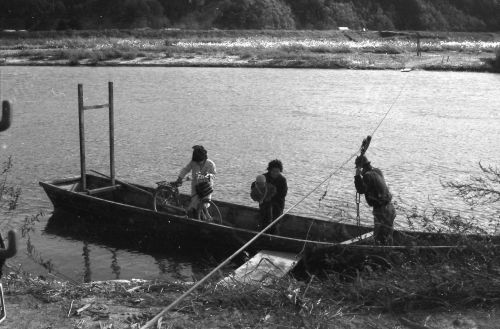

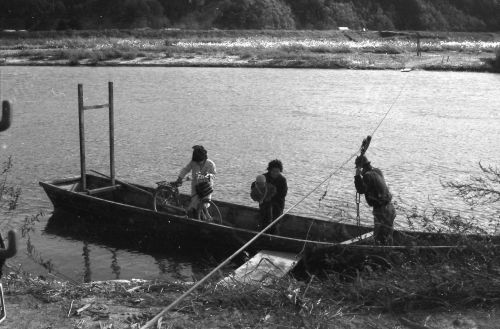

■最上川渡し舟 昭和42年8月の羽越水害で流された舟が復旧 市内五十川・森を渡す

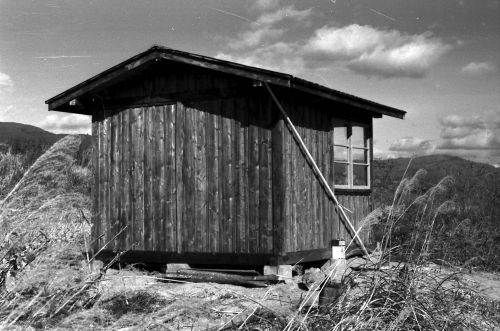

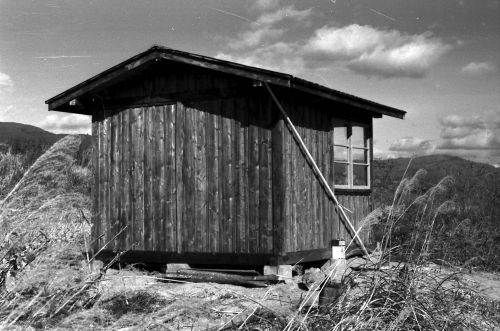

■船頭さんの小屋 羽越水害で壊され復旧 船頭さんは小屋の窓からお客さんが来るのを見ていた

■東五十川 宥日上人産湯井 年明け初の「みずのえたつ」の日に火伏せの水を汲み家にかけると火事にあわないと (昭和42年2月2日)

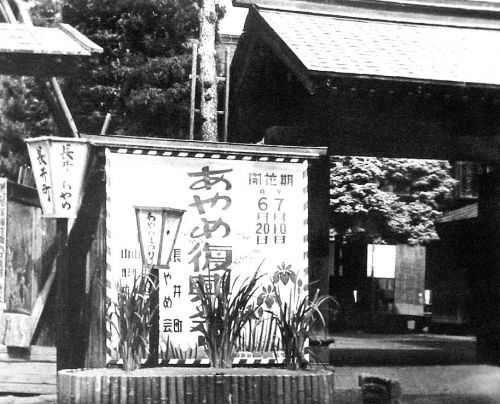

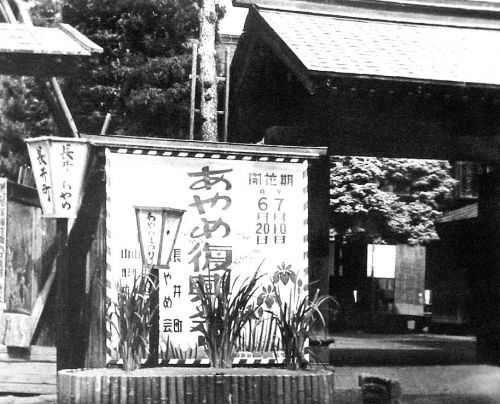

■あやめ公園立体看板 高台下 立体看板が面白い (昭和42年7月)

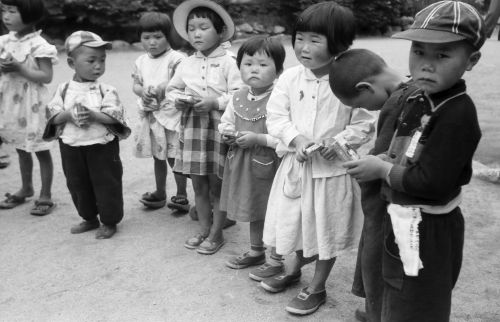

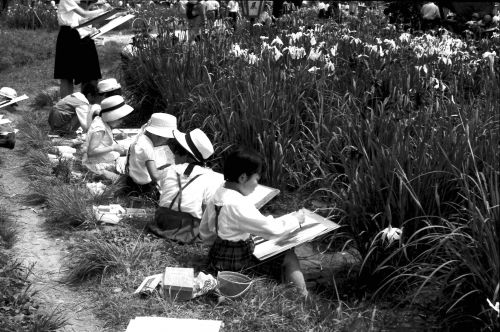

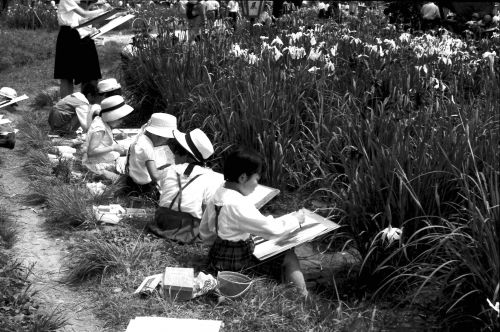

■あやめ公園写生大会 市内の小中学生が集まってきた 天気が良いと暑くて大変 (昭和42年7月)

■あやめモデル撮影会 毎年撮影会が開かれた こちらも暑そう (昭和42年7月)

■あやめ公園夜景 300本あまりのぼんぼりがお客様を待ち受ける (昭和42年7月)

■あやめまつり盆栽展示 市内愛好者が200点あまり出展 場所は近くの遍照寺 (昭和42年7月1日~3日)

■あやめ公園で踊り 公園内での長井踊り 娯楽の少ない時代でとても賑わった (昭和42年7月)

■西根児童館バス 南北に長い地区なのでバスを導入 値段は130万円と

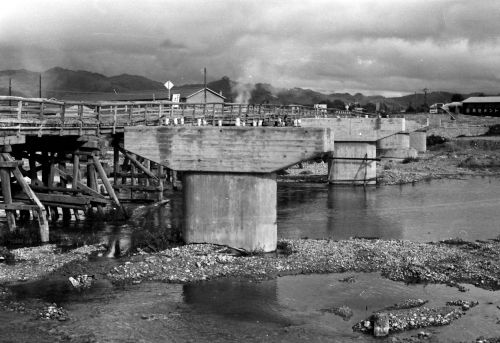

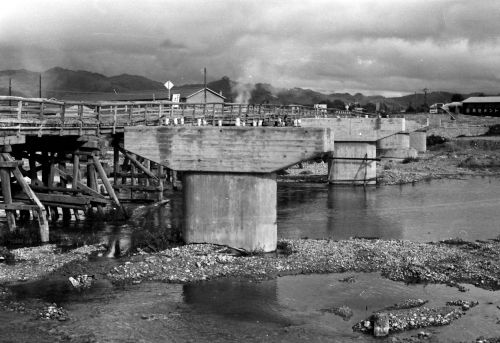

■谷地橋架橋1 昭和41年11月11日起工 橋脚ができた 左に現橋が見える

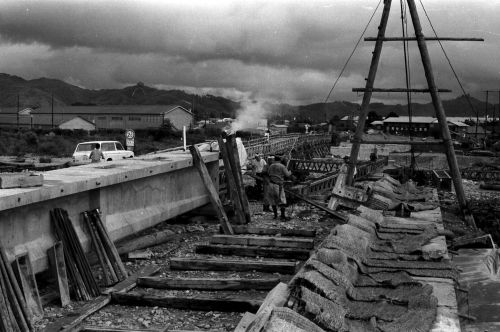

■谷地橋架橋2 最新式のPSコンクリート製 長井工業高校・原セメントが見える 昭和43年春完成

■旭電機工場建設 昭和41年誘致した配電用付属品をつくる旭電機 今泉原に工場建設 昭和42年春完成

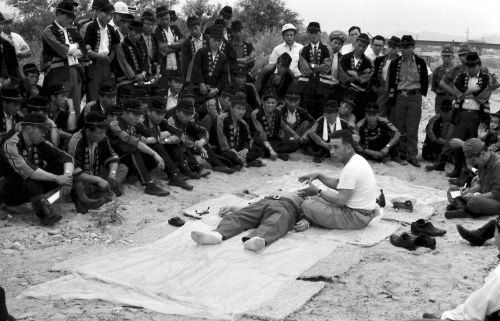

■野川水防訓練1 谷地橋下流 土のうを使った水防と水難訓練 (昭和42年6月28日)

■野川水防訓練2 谷地橋下流 人工呼吸など長井署の担当に学んだ (昭和42年6月28日)

■たばこ葉の栽培 苗床をつくり種を播き苗を育てる 温度管理が大変だった

■致芳教育山手入れ 地区所有の山があり杉を植え 大きななったら学校のために使った

■大石沼のジュンサイ採り いかだに乗って若芽(葉)を摘む

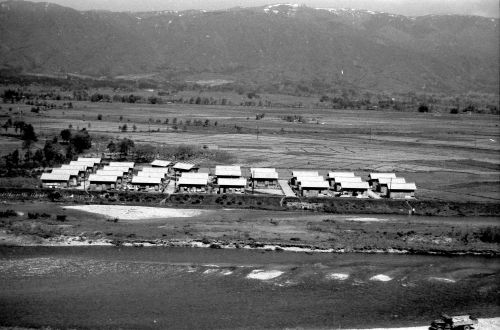

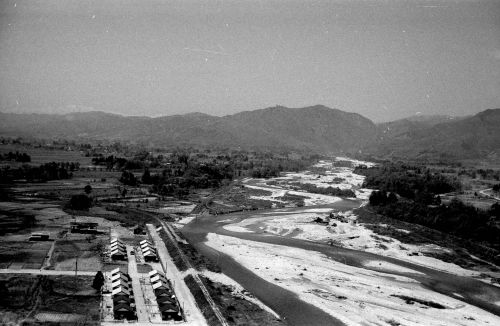

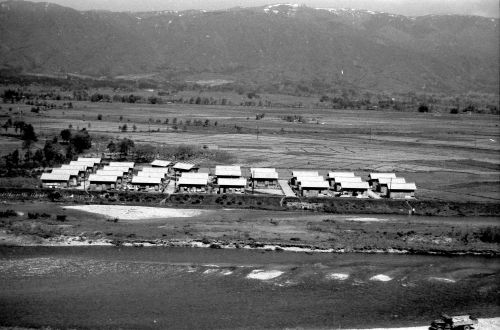

■耕地整理 寺泉 昔の田は小さく耕作には難儀した 向こうに白川奥の山は吾妻山

明治43年に長井市あやめ公園が産声をあげる。ここ文教の杜に収蔵されている写真とデータから、平成22年に開園100周年を迎えたあやめ公園に係る資料を交えて紹介。

(提供:文教の杜ながい/長井市/歴代広報マン/長井市年表昭和46年発行)

■坂の上と坂の下 あやめ公園東の道路 長井町宮から成田へ抜ける旧街道だった 野川の侵食で段差がついている奥が坂の下 坂の下には茶屋等があり 米沢から荒砥へ通ずる宿場としてにぎわった

■湯殿山への道しるべ ここが北へ行く主要な道路だったことがわかる 現在は總宮神社の南東に

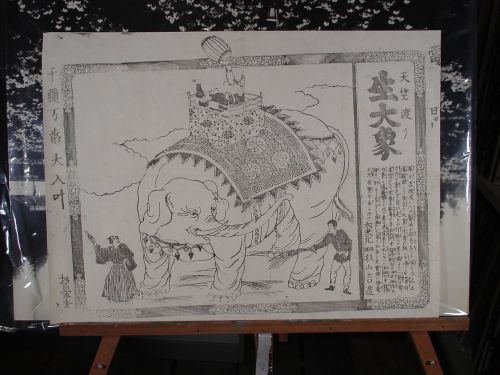

■象の見世物 高台中央に總宮神社社務所がありドンタク場といわれ いろんな見世物がかかった 天竺渡り生大象とある (明治20年頃) 明治24年7月4日には柔術乱取手踊等の興行かかる 以降長期の常設小屋はこのころから

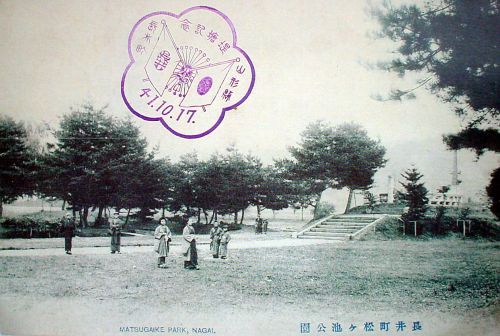

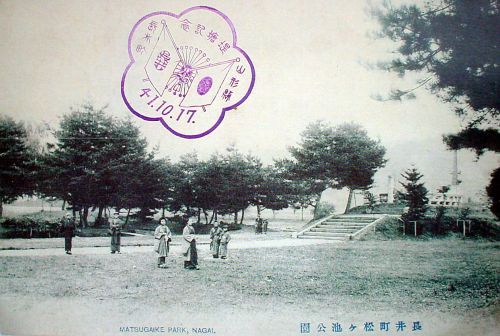

■松ヶ池公園 通称白つつじ公園 つつじ公園と呼ぶようになったのは銘じ43年から 明治39年大砲の砲身を立てた西置賜招魂碑が立つ 左側には松ヶ池が まだ松の木は小さい 松ヶ池が掘られたのは明治17年から18年にかけて 松も (明治41年の絵葉書から)

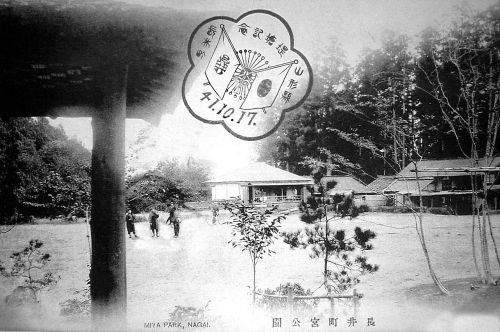

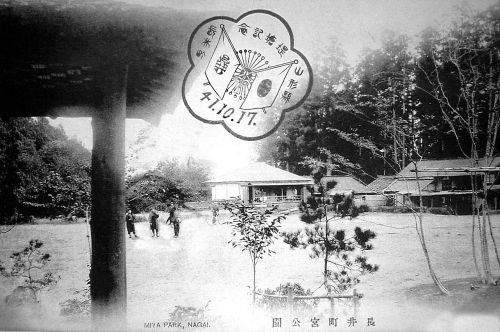

■宮公園 横町總宮神社西の高台 (明治41年の絵葉書から)

■古い時代の野川橋 北から望む もちろん木橋だ 人々の衣装に時代感が この橋を渡るとあやめ公園東側の道路に至った (明治41年の絵葉書から)

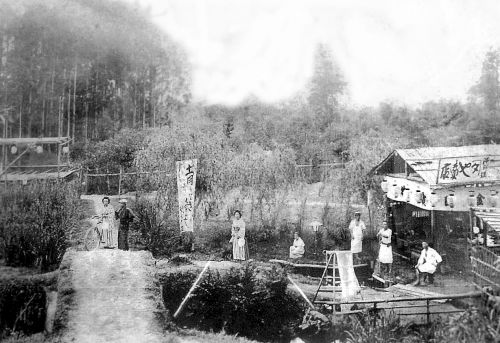

■金田勝見の茶屋 高台下に湧く清水を使い茶屋を開き あやめを植えた その3年後の明治43年にあやめ公園の始まりを迎える (明治40年頃)

■開園記念碑1 金田かすみ(柳号)の業績を讃えて 当時個人の顕彰はまずいのではとの話も 川柳の大家3人の句が本人揮毫のまま刻まれている (昭和12年)

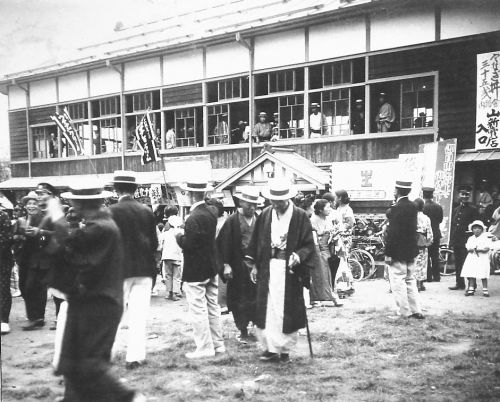

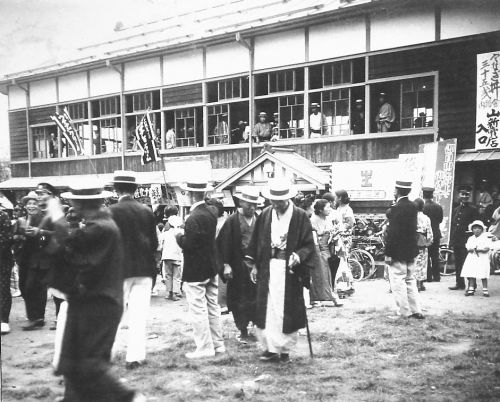

■長井停車場通り 鉄道が長井までつながり祝賀の人出 同時に電灯も燈る (大正3年11月)

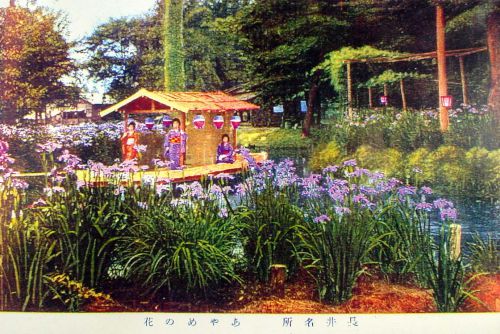

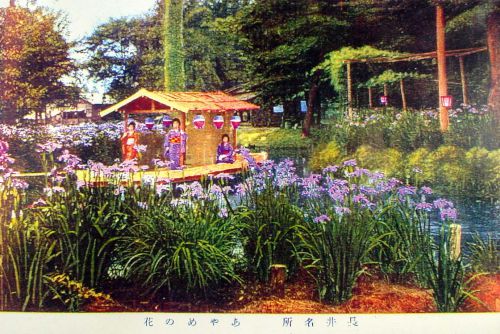

■屋形舟 池に浮かぶ舟 夕涼みの優雅な祝宴 酔い心地はさぞかし風流だったろう 着色した写真を絵葉書にしたもの なかなかクール (大正10年頃)

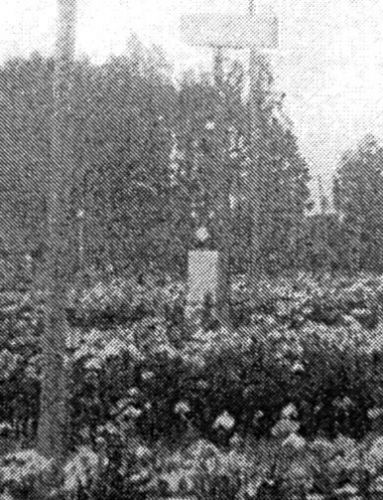

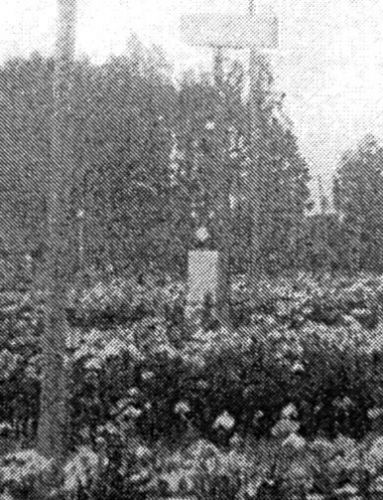

■県一記念碑1 熱狂の人気投票で158,723票を集め 名所の部で山形懸一賞に輝き記念碑を建立 当時は碑の上に燈具がのっていた (昭和5年8月)

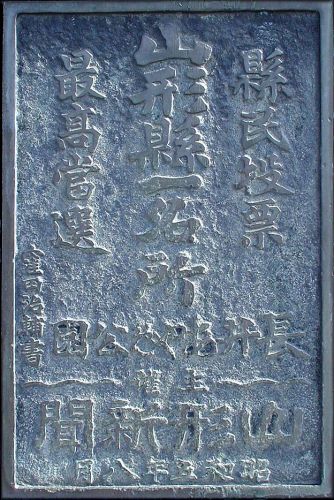

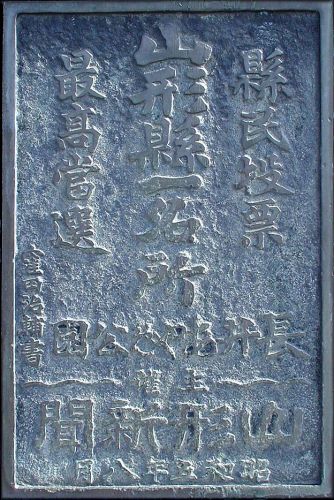

■碑の銅版 記念の銘板は当時の県知事窪田治輔が揮毫したもの

■県一碑2 上に丸い燈具がついていたが後になくなって久しい (昭和10年頃)

■県一碑遠望 この写真にも丸い電灯がついている 公園の南西から望む (昭和10年頃)

■グリーンホール 公園南の池のそばに建ったグリーンホール 3階建てのモダンなつくり (昭和8年)

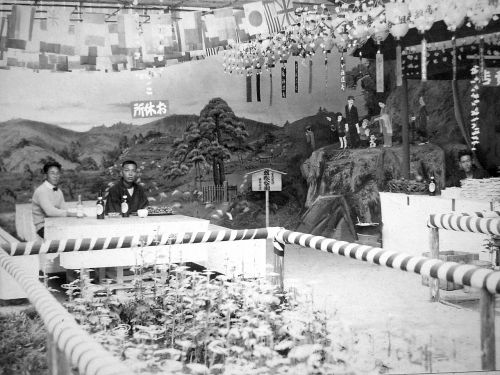

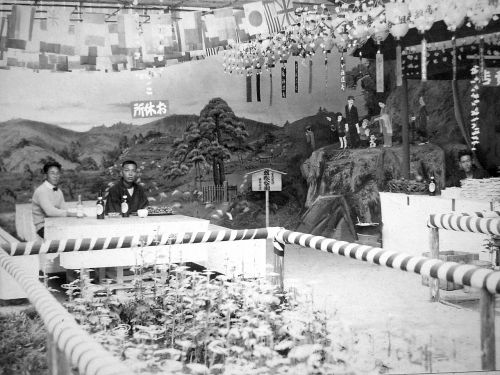

■あやめ会館 高台南に建っていた 下は売店2階は宴会や休憩所に 北斗会が建設 初代あやめ会館は民間経営だった (昭和8年)

■人口滝完成 宮地区のまちづくりに活躍した実業家7名(北斗会)によってつくられた この滝は現在のあやめ会館前に見ることが出来る (昭和10年)

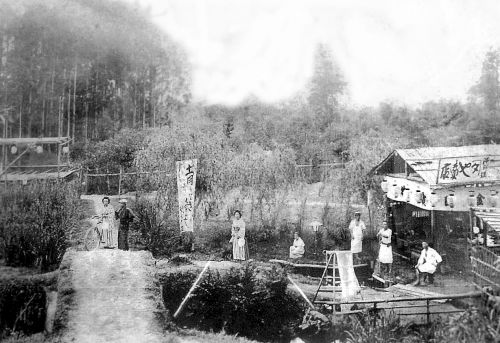

■宮内町の菊花園 公園づくりでは影響を受けた 奥の山には野生の菖蒲が自生 (昭和10年)

■東海林太郎 「恋のぼんぼり」発表 蓄音機ができて流行歌がもてた 写真右下にサインが (昭和10年)

■開園記念碑2 除幕式 当時全国的に知られた川柳の大家 井上剣花坊・近藤飴ン坊・大谷五花村の川柳が刻まれている 右から3人目が大谷五花村 (昭和12年)

■あやめ復活 中央十字路北にあった料亭三清の前に建てられたあやめ公園復活の案内看板 (昭和23年)

■記念の桜 公園は戦時中あやめを掘り起こし芋畑になった 野川堤防にある桜並木はあやめ復興の記念樹 昭和23年に植栽

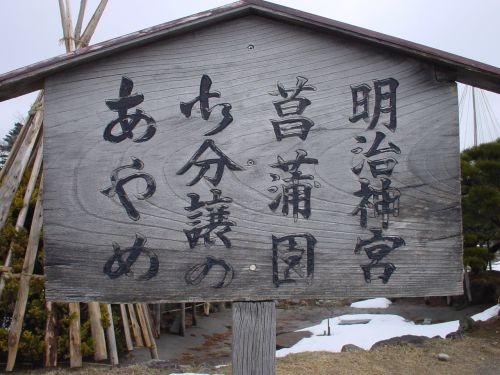

■明治神宮から分譲 戦後公園復興で安行や東京明治神宮からあやめの苗をいただいた (昭和23年)

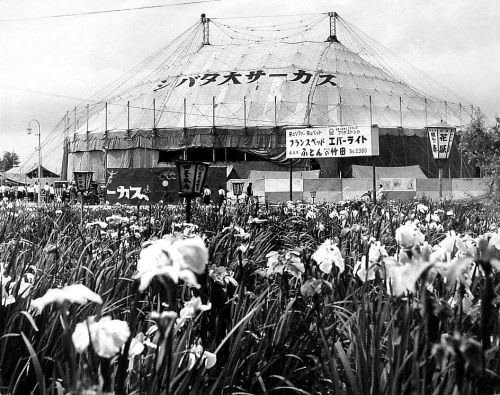

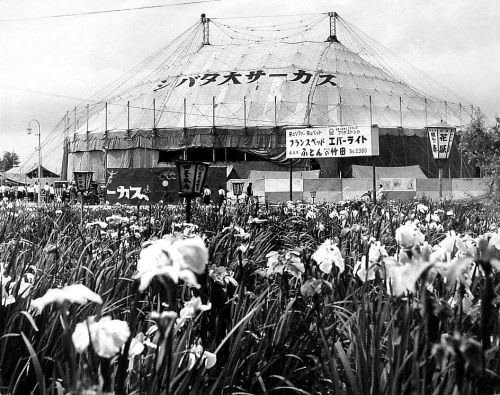

■サーカス 毎年サーカスがやってきた 大きなテントをどうやって組み立てたものか (昭和30年代)

■あやめの先生 日本花菖蒲協会のご一行来園 この時長井古種が発見された 長井古種とは「ノハナショウブ」と「現在の花菖蒲改良種」の中間に位置する希少種 (昭和37年7月)

■アドバルーン ビール瓶が浮いている 宣伝効果は抜群 堤防に植えられた復興記念桜はまだ細い

■モデル撮影会 夏場はモデルさんもさぞかし大変だったでしょう (昭和35年から始まる)

■八つ橋 八つ橋でくつろぐお客 向こうの石の上には子供の兄弟が (昭和50年頃)

■開園70周年 記念に長沼孝三作モニュメントを設置除幕された (昭和56年6月19日)

■ドイツ姉妹都市交流 バートゼッキンゲンのお客様が来園

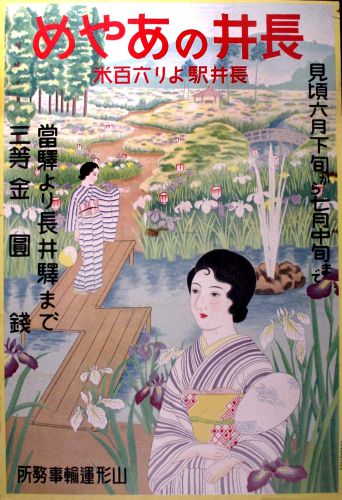

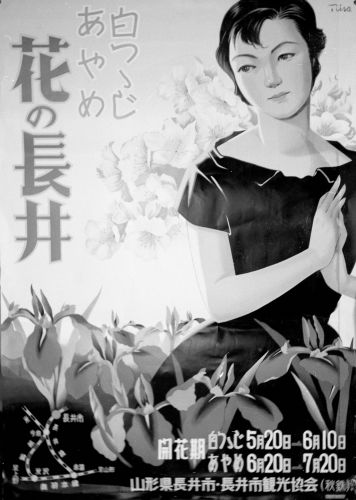

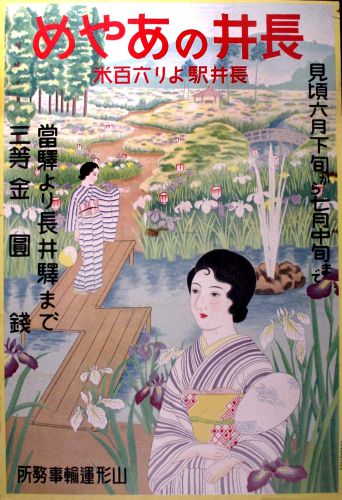

■あやめポスター1 原画は長井高等女学校の浦とし先生 和服姿の作 (昭和8年)

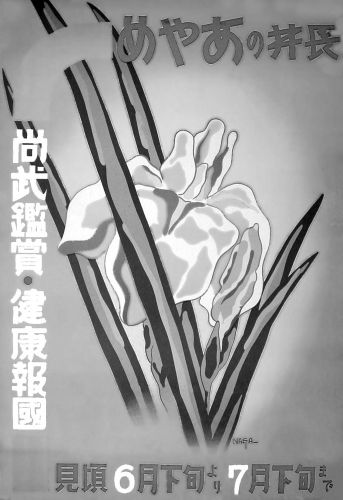

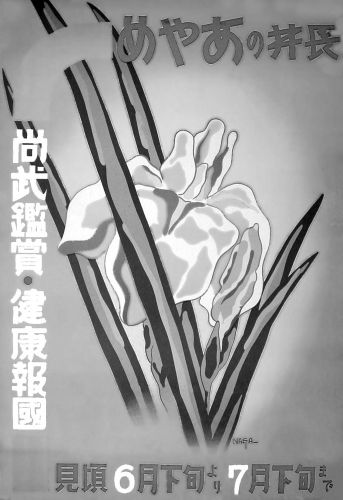

■あやめポスター2 長沼孝三作のポスター 菖蒲が尚武という文字に (昭和13年)

■あやめポスター3 長井のハンサムガイがお待ちしています と (平成11年)

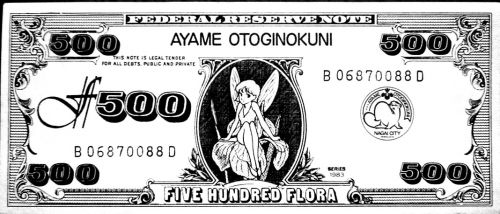

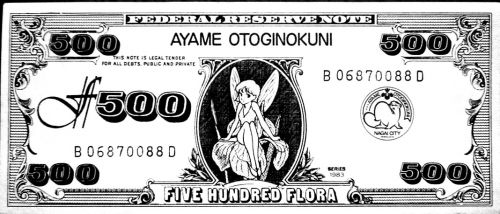

■独立国紙幣 井上ひさしの吉里吉里人で各地に独立国が誕生した 500フローラ紙幣 あやめ公園で使われた (昭和58年)

■あやめの女王 昭和51年からミスあやめコンテストが始まった 昭和61年の第11回で幕を閉じた ミスあやめはいろいろな観光キャンペーンで大活躍

■あやめ公園駅 民間の力でフラワー長井線に新しい駅が誕生した (平成14年6月9日)

昭和29年11月15日、長井市が誕生。往時の広報マンが記録した写真が、ここ文教の杜に収蔵されています。コマ数にして2万枚。その中から昭和40年代の暮らしと町の風景を紹介します。

(提供:文教の杜ながい/長井市/小口昭氏)

■駅前通勤ラッシュ 長井線を利用する人が多かったこと マイカーはまだ遠い時代だ (昭和40年代初期)

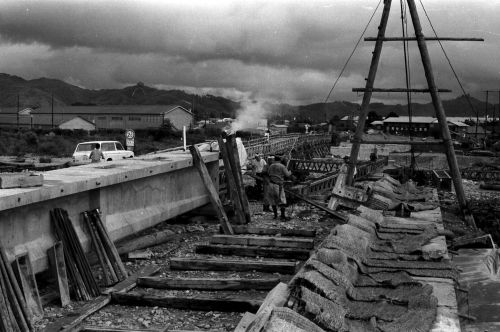

■谷地橋被災 昭和42年8月の洪水で流された のちに新しい橋が架かった

■谷地橋完成 木橋のため洪水には弱かった 先人の苦労が偲ばれる 昭和43年完成

■野川橋 右手にあやめ公園のスギ林が見える バイクで通行する人 成田側の道路は舗装されていない

■西根小中プール 昭和42年8月竣工 市内では平野小学校が最初

■最上川の渡し舟 スクールバスが整備され昭和41年秋に廃止となった

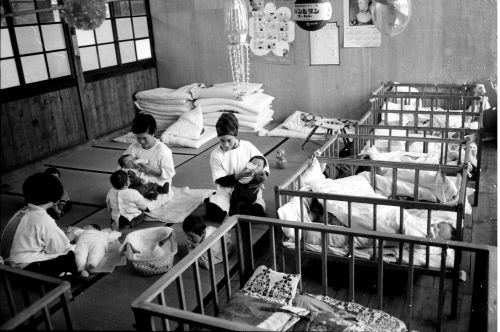

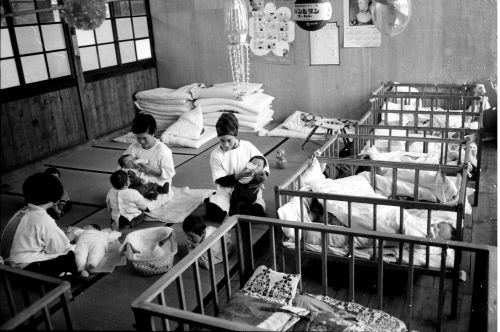

■ベビーホームのお昼 置賜総合支庁西庁舎の南にあったベビーホーム 昭和43年の完成で子供の数も多かった

■ベビーホームの昼寝 幼児にとって昼寝は大事な日課だ でもなかなか寝付けない子も多かった

■保育園の運動会 子供の元気もさることながら 父兄の声援もさぞかしにぎやかだったろう

■西根保育所 現在の農協東にあってなかなか立派な施設だ 今は西根地区公民館となりに

■長井小学校入学式 ちょっぴり緊張の一年生 遠くに長沼孝三作「慈愛の像」が見える

■スクールバス 昭和41年からスクールバスが導入された そのときから調理場が基地だった

■調理場1 昭和42年6月1日からスタートした それまでは各学校で調理する自校給食だった

■調理場2 さすがに大きな調理収納庫 献立はどんな風だったろうか

.jpg)

■駅伝ゴール1 以前は栄町今野石屋さん近くだったが その後市役所前に

■駅伝ゴール2 サポートしてくださる婦人会のみなさん 今も同じ光景が見られる

■ソフトボール大会 長井中学校グラウンドで各地区小学校対抗試合があった

■スキー大会 西根横森スキー場で 最初は昭和36年2月5日と記録がある 犬もいる

■バレーボール大会 人気のスポーツだった 会場はどこの体育館だろう?

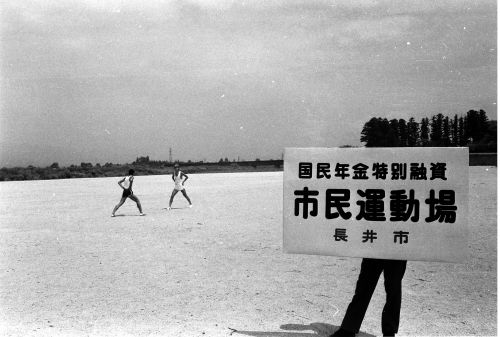

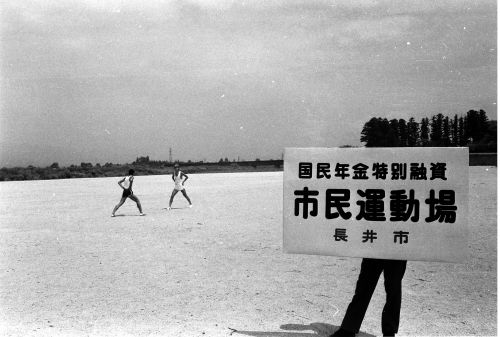

■市営グラウンド 長井工業高校東に整備された 野球場やプールはまだできていない

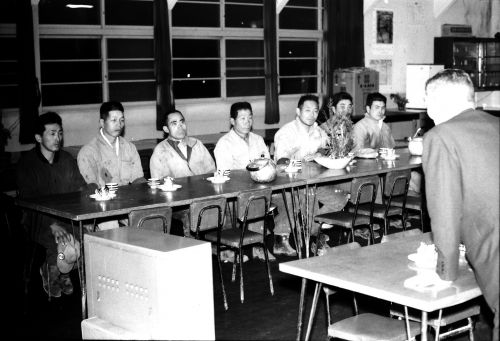

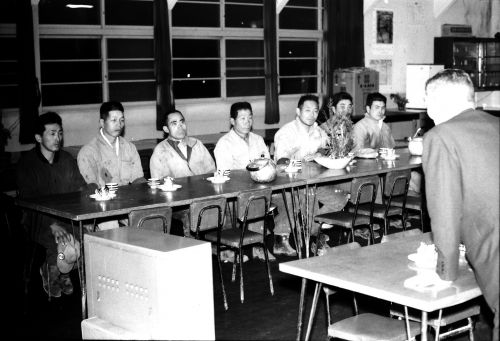

■出稼ぎ慰問 昭和30年代から出稼ぎが盛んになった 昭和33年から出稼ぎ専用列車が増発 市長が慰問に伺った

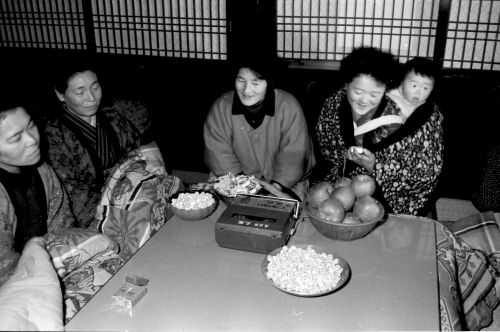

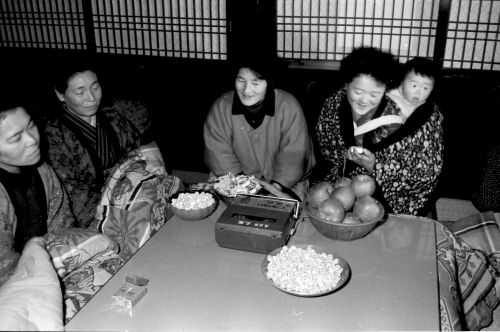

■声の便り テープレコーダーを使い出稼ぎ先との声の便りの交換があった 電話の普及はまだ先のこと

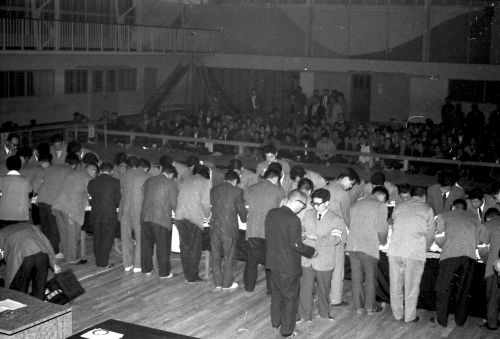

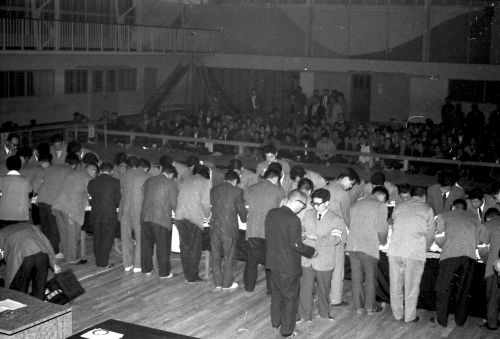

■選挙開票 おごそかな選挙開票場 長井小学校体育館 見守るギャラリーの多いこと

■長井市議会 市役所庁舎は昭和33年8月に完成 この議場はほとんど変わっていない

■旭電機1 昭和43年に完成 送電関係の機器を生産 地域の経済を支えてくれている

■旭電機2 工場内部 大きな製品を入れる箱が

■ブドウ畑 今泉はこんもりした丘が並び水稲栽培には適さずブドウ栽培が盛ん

■野川べりの焼却炉 昭和42年1月に完成 一市二町の施設で高い煙突がランドマークに

■長井公立病院東の通り ちょっとアングルが斜めなのは塀の上から撮った?

■田地検分 まだ耕運されていない田で なにやら真剣な打合せ

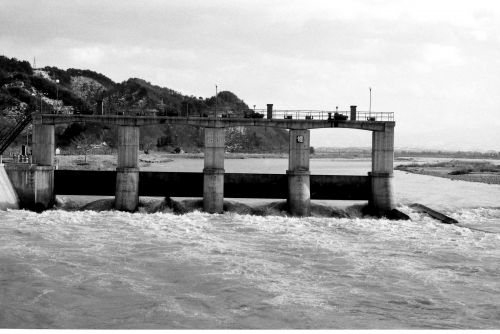

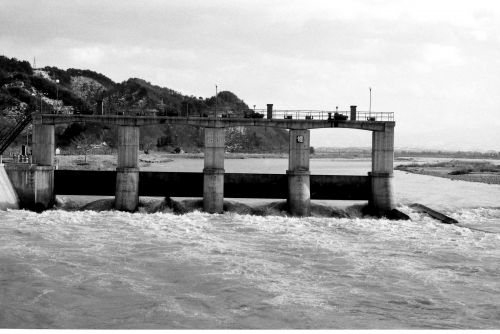

■最上川頭首工 頭首とはなじみがないが 川に小さなダムをつくり堰に水を引く施設と

■土地改良反対 市内西部の水田用水を引くには苦難の歴史があった

■寄り合い 地域での決め事はこのような集会で話し合われた 壁には4月のカレンダー

■職業訓練所 腕に技術を身につけようと集まった若者達

■成人式1 おごそかな成人式 ステージではコーラス?

■成人式2 市役所前でくつろぐ新成人

昭和29年11月15日、長井市が誕生した。往時の広報マンが記録した写真が、ここ文教の杜に収蔵されている。コマ数にして2万枚。その中から昭和30年代の暮らしと町の風景を紹介します。

(提供:文教の杜ながい/長井市/小口昭氏)■おかっぱ頭の姉妹 後ろをたいらに揃えるのが美しい 腹あては金太郎の看板だが・・・

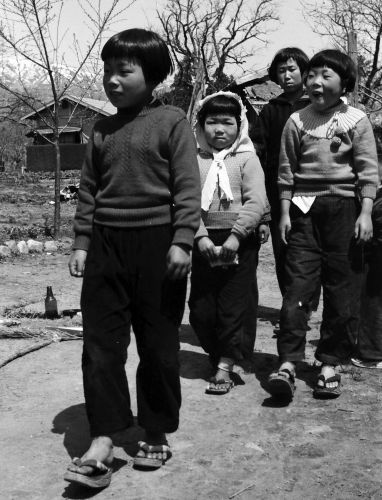

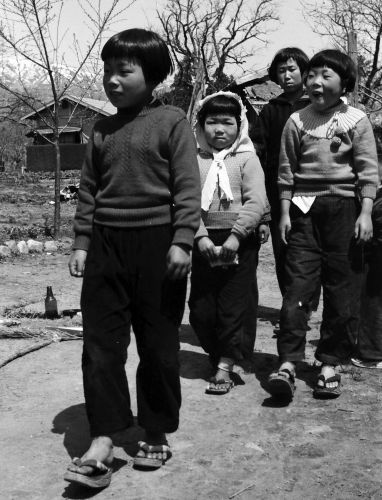

■春おそろいで 雪消の乾いた地面で長靴からの解放感がうれしい (昭和33年頃)

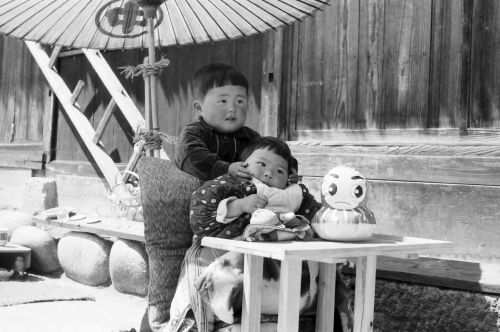

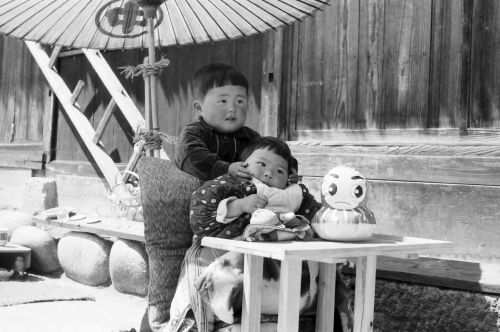

■丸中家の子守 ダッコちゃんがはやっていました 日傘のかわりの唐傘 (昭和33年頃)

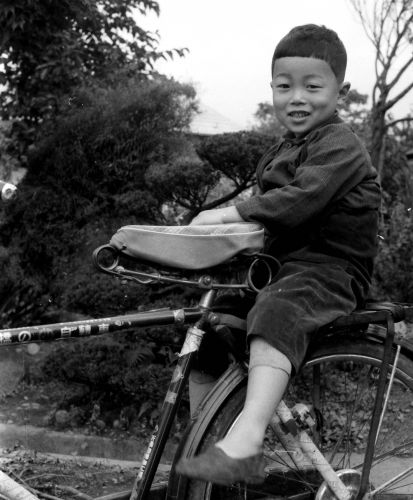

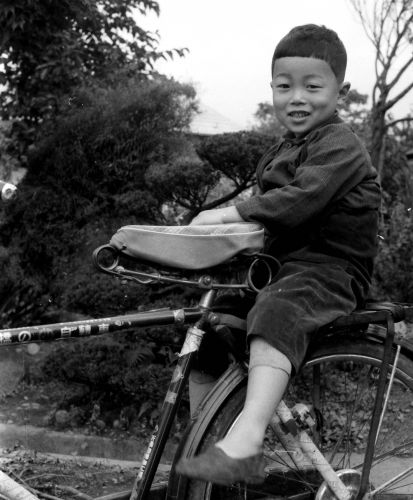

■ウチの自転車 サドルの下の丸いバネは子供が手で握るに都合よい しかし砂利道が多くて・・・ 短くつとよんでいたゴム製の靴 夏は汗でぬるぬるしたものだ

■雪に大喜び 雪だるまつくりは自然発生的にウズマキという遊びに発展した 長井小グラウンド

■自衛隊武器の見学 物騒ではありますが・・・・ これも向学のため 長井小 (昭和33年頃)

■自衛隊の炊き出し実演 煙突の先の部分が斜めになっている 長井小第一校舎東 奥に最上川堤防が見える (昭和33年頃)

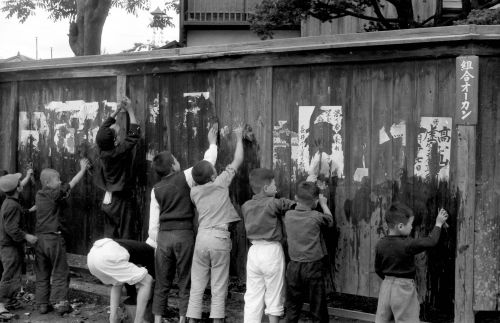

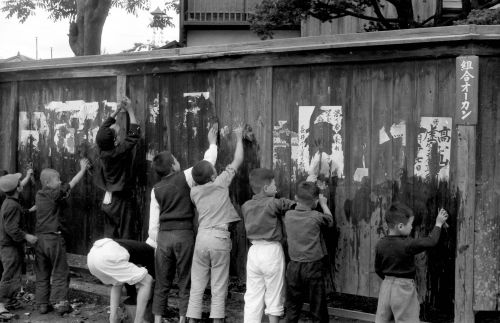

■板塀のビラはがし 手に持つのはタワシでなく荒縄 境町少年会でと紹介 (昭和33年)

■庁舎前で 壮行式か説明会か 遠くに長井警察署 挨拶しているのは当時の羽田市長さん

■卒業式 それぞれ希望を抱き晴れの門出 致芳中学校 当時は就職する生徒が多かった (昭和39年春)

■プールの初泳ぎ 勧進代分校だろうか 30年代はプール工事が盛んだった

■腕揚ポンプ 西根勧進代里巻から運ばれてきた 明治23年大阪井上利兵衛製造所とある 写真は旧長井町役場 現在は台車のみ丸大扇屋にある 中央に「横山孫助胸像」が (昭和33年)

■銅像の移設 旧長井町役場にあった「横山孫助胸像」を長井市役所東に再建 その後昭和53年には白つつじ公園七兵衛つつじ東に移設した 実はこの胸像は二代目で、一代目の胸像は長井町役場入口に昭和5年10月に建立 その後昭和18年7月に戦争激化による金属回収令に応召したが、昭和29年11月に二代目として再建したもの 原型が保存されていた事から復原できた

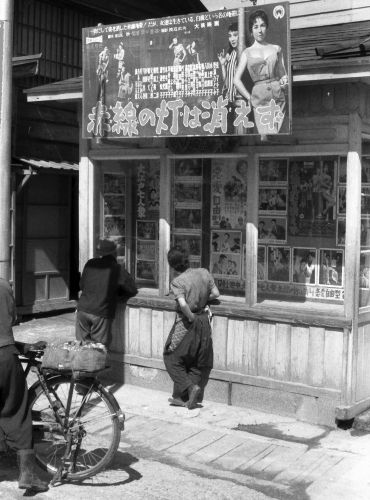

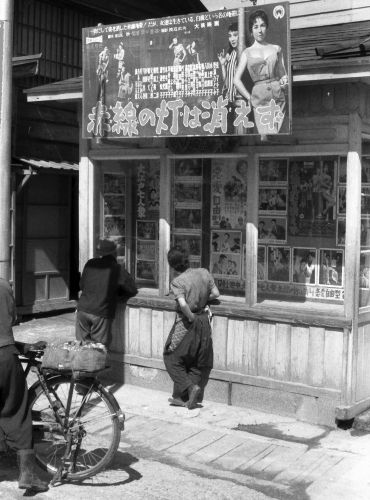

■映画館前 正面にはポスターやスチール写真が貼られていた 写真を見るのが楽しみだった 看板の映画は昭和33年7月の封切 (昭和33年)

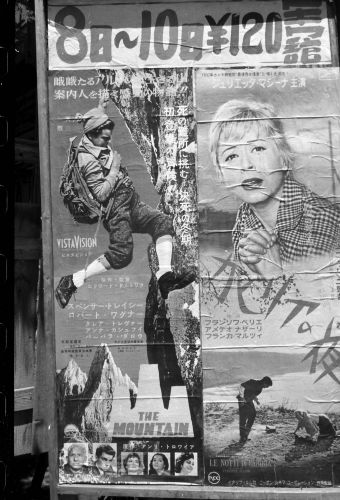

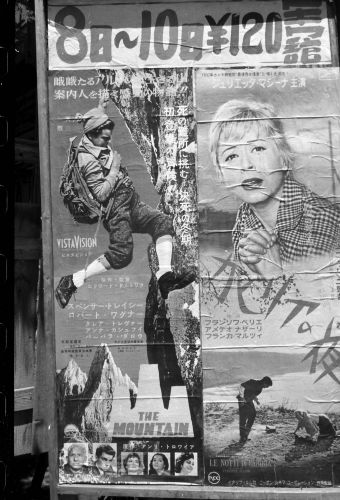

■映画の看板 街角にはこのような映画の看板がそこかしこに立っていた 何枚も重ね貼りするので分厚い 看板右側の映画「カビリアの夜」は1957年(昭和32年)製作イタリア映画だ 当時は3日から4日間で映画が変わった (昭和32年)

■押し売りサイレン 火災はわかるが押し売りまでとは 河井地区 (昭和32年)

■敬老会 豊田地区で この当時市内で70歳以上3429人と (昭和35年)

■成人式 630人の新成人と紹介 オトナな後ろ姿 会場は長井小学校体操場 (昭和30年)

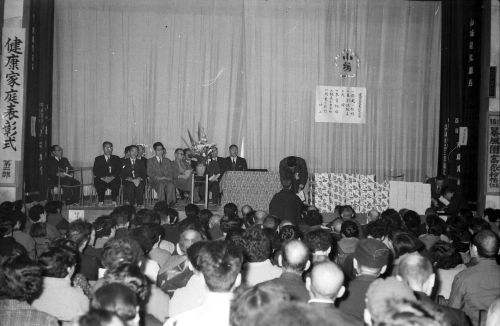

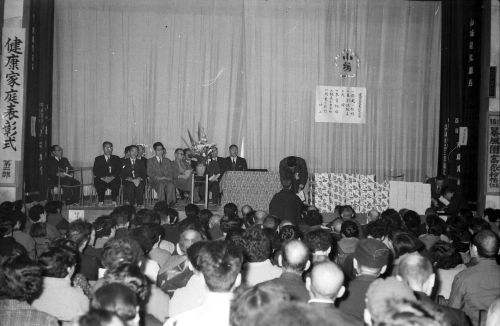

■健康家庭表彰 会場は菊水館 このような集会にも使われた (昭和33年9月19日)

■第14回山形県社会福祉大会 大きな集会は長井中学校で行われた (昭和39年7月)

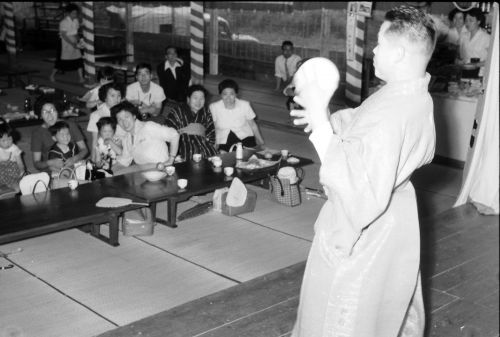

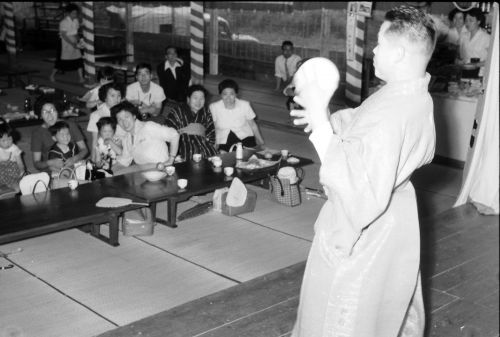

■あやめ会館で 手品だろうか いろんな芸人もやってきた

■仕度競争 運動会種目の定番 場所は不明だ

■小出の獅子舞 長井の獅子舞は近郷に比べ最も盛ん 松ヶ池公園皇大神社前 風景は今も変わらない

(昭和39年頃)

■東京電器 電化が進むとコンデンサの需用も急増

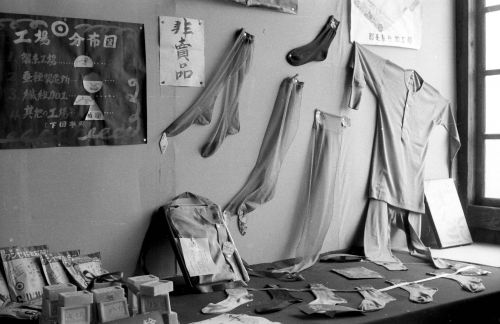

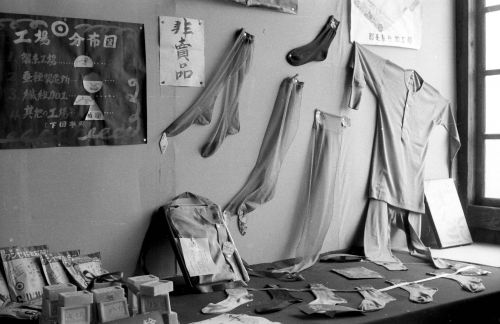

■郡是 グンゼ製糸加工部ではストッキングや石鹸まで造っていたのか

■金井神の箒 名実共に金井神の箒は名声を博した 手仕事なのでそれぞれ形に個性が

■ホップ摘み すべて手作業 器も笊(ざる)や行李(こうり)や畚(ふご)と素材はすべて自然のもの

■洪水で稲の搬送 昭和30年代はダムも少なくしばしば増水騒ぎがあった 川舟も少なくなった

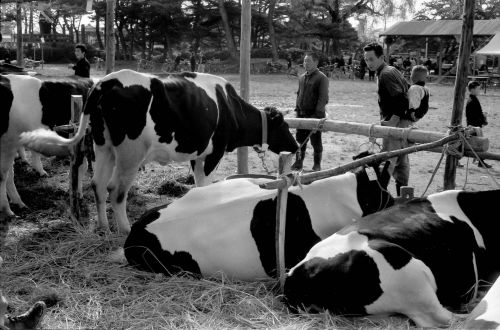

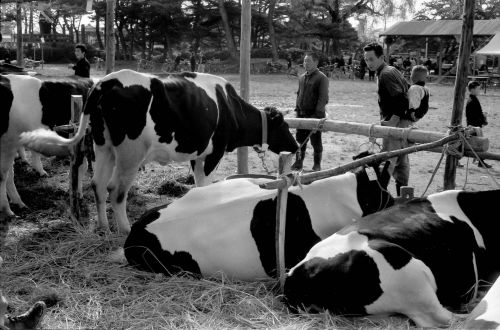

■畜産品評会 昭和30年代つつじ公園はさまざまな用途に使われた 右上はトタン葺きの休憩所 その左に松ヶ池の松林が見える (昭和33年)

■調理場 ガスで調理する大鍋 (昭和30年秋)

■交通事故広報板 事故がおこるとこの地図に危険目印が記入された (昭和35年)

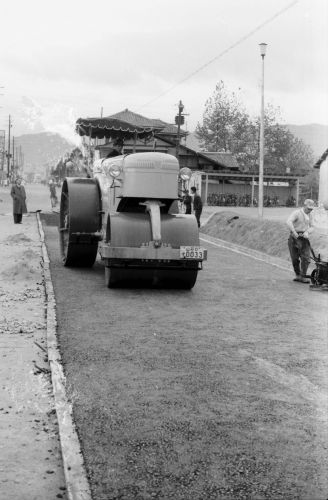

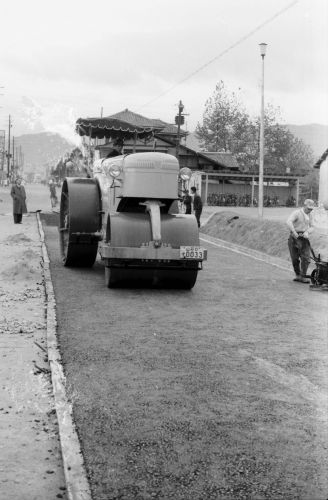

■アスファルトローラー 市役所前道路の舗装工事 この道路は桜堤防連絡線という名前が付いていた

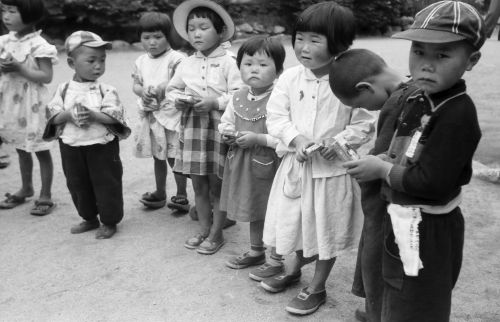

■季節保育所 別名託児所と呼ばれていた 市長さんがアメを配ってくれた (昭和36年)

■ビラはがし 電柱にはおびただしいビラが 高いところは見にくいのだろうが 本町旧長井郵便局付近 (昭和34年)

■つつじ公園 遊具ができた なぜか子供はみんなランドセルを背負っている (昭和35年5月)

■木地山ダム完成祝賀パレード 何につけパレードが行われた (昭和36年10月7日)

昭和29年11月15日、長井市が誕生した。往時の広報マンが記録した写真が、ここ文教の杜に収蔵されている。コマ数にして2万枚。その中から昭和30年代の暮らしと町の風景を紹介します。

(提供:文教の杜ながい/長井市/小口昭氏)

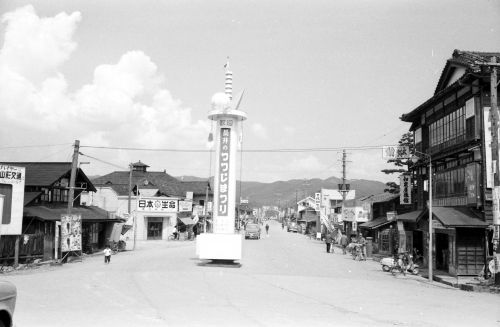

■駅前の歓迎塔 長井駅前の道路ど真ん中に設置 つつじまつりのPRだ (昭和37年頃)

■駅前の歓迎アーチ 消防訓練の一こま 歓迎アーチの左上部にはあやめのネオンサイン (昭和37年頃)

■歓迎ゲート 中央十字路 あやめまつりの臨時歓迎ゲート 市内と近郷清酒の銘柄 (昭和33年頃)

■歓迎ゲート2 アングルをかえて北方を見る 正面には頭殿山 電柱のビラには驚く 作業台もあった

■東京電器への道 昭和16年9月工場敷地の地鎮祭に横綱双葉山を呼んだので通称「双葉通り」と

■東京電器と百間道路 まっすぐに伸びる道は長井線の線路から西へ182メートル離して新設された 通称百間道路と

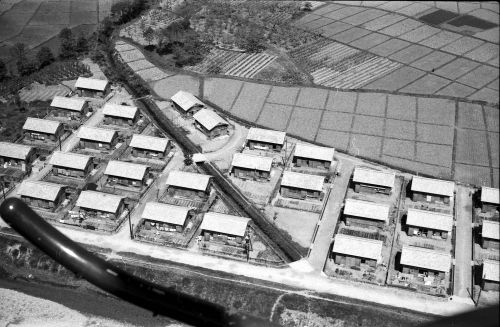

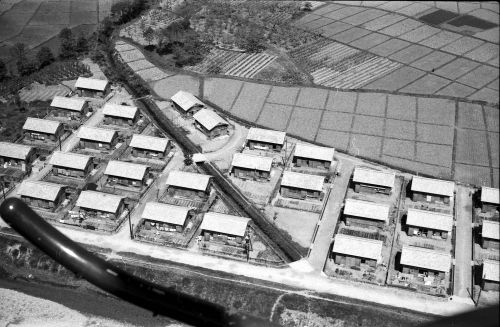

■野川団地 できてまだ新しい団地 布団や畳が干してある (昭和31年5月1日)

■野川団地2 西根の田圃はまだ耕地整理されていない 耕運や水を引くには苦労していた

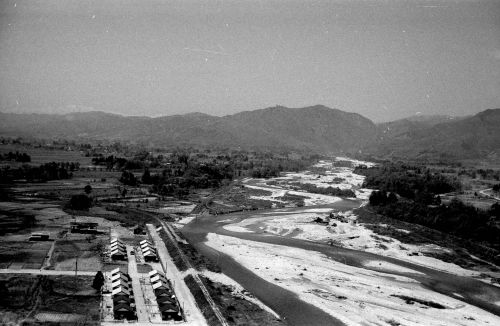

■清水団地と野川 この頃は清水町という地名はなく 一本松団地と呼ばれていた

■長井警察署 昭和34年3月完成 ままの上にあった 煙突は石炭暖房のため (その前は現山銀あたりに)

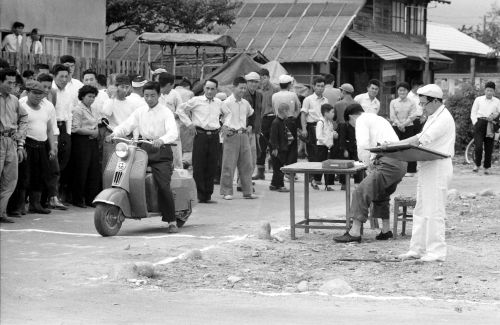

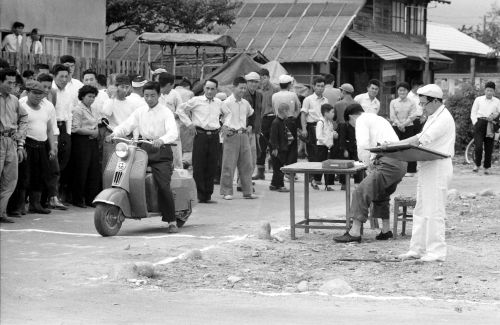

■バイクの運転免許実地試験 場所は現在の長井郵便局南 旧警察署の北隣にあった (昭和34年5月)

■長井南高等学校の体育館 創立40周年を記念して建てられた こけら落としに辻久子のコンサートがひらかれた (昭和34年)

■豊田支所 白川橋付近にあった 昭和32年4月支所から出張所になった

■長井母子寮 標柱に皇太子結婚記念植樹と 旧マルコン電子北東十字路のところにあった (昭和34年)

■ままの上の保育園 長井市保育園は現在の保健センター近くにあり子供の数も多かった

■図書館での長井文化財展 旧郡会議事堂で この建物は中央公民館や図書館に使われた (昭和38年11月)

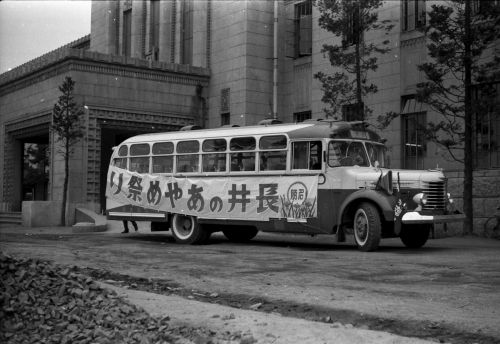

■県議会議員選挙投票宣伝カー 写真はシリーズ3で掲載した「選挙広報車」を裏から撮影したもの この細工はなかなかのもの 幕は道路に張られる横断幕を流用 スピーカーの台は椅子 あるもので間に合わせた時代だ

■盆踊り大会 長井小学校での盆踊り この様子はNHKラジオで紹介された (昭和31年夏)

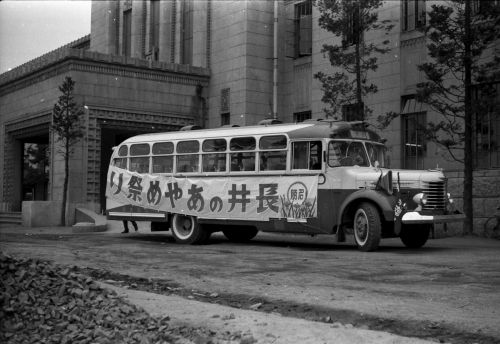

■長井の秋祭り自動車大パレード 長井商工会議所主催のパレード

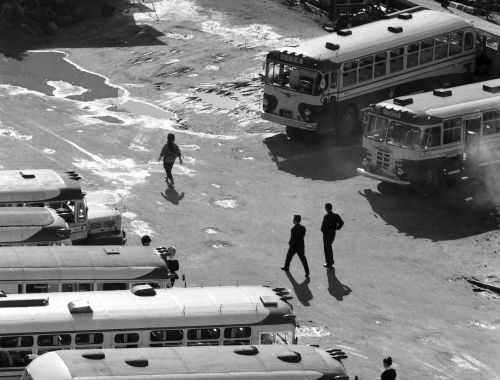

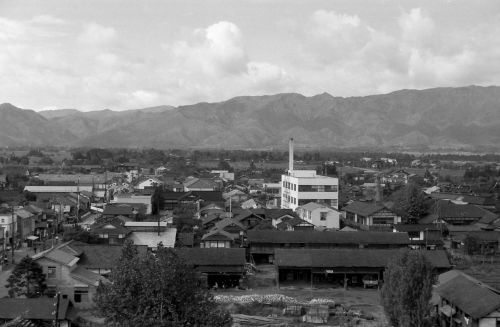

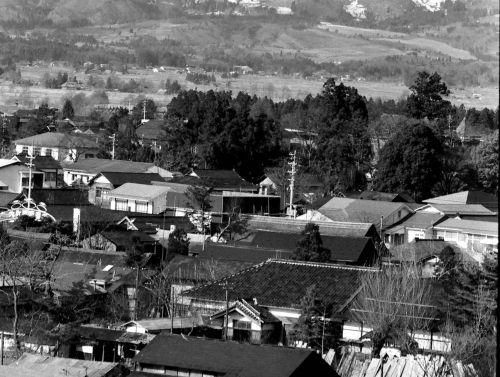

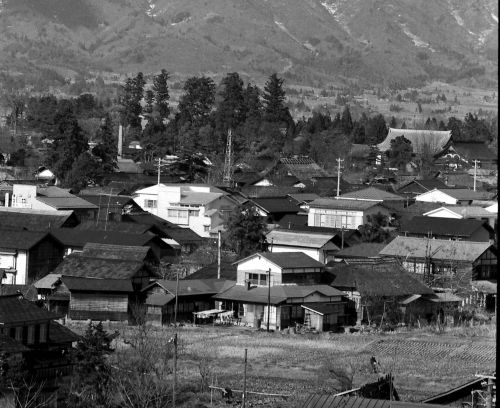

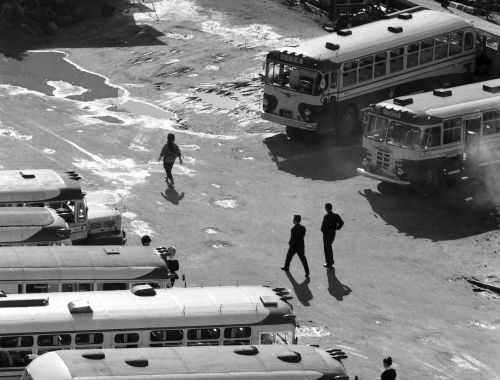

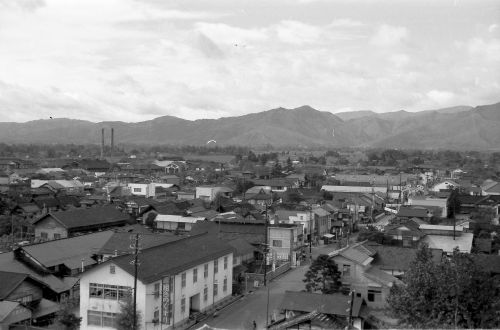

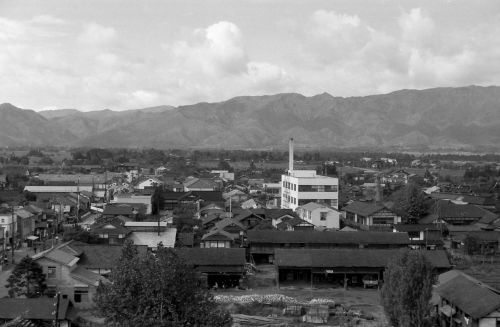

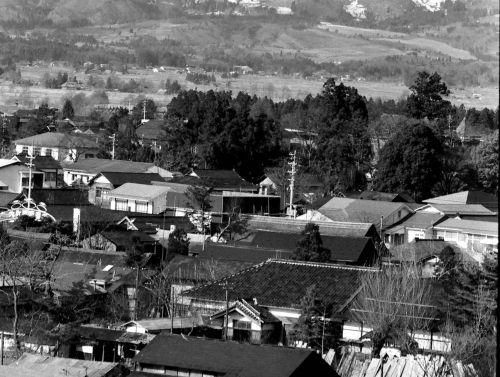

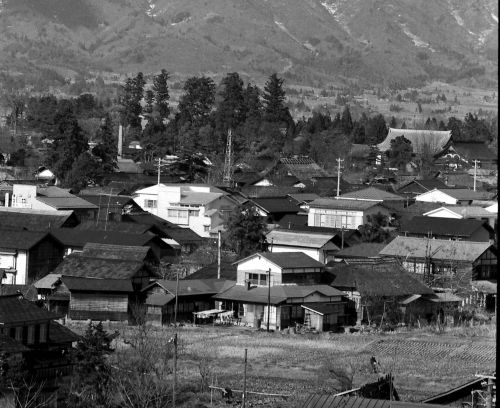

■市役所屋上から 山交バスターミナル 市役所の南にあった バスは庶民の足 屋根の突起は換気口 (昭和34年)

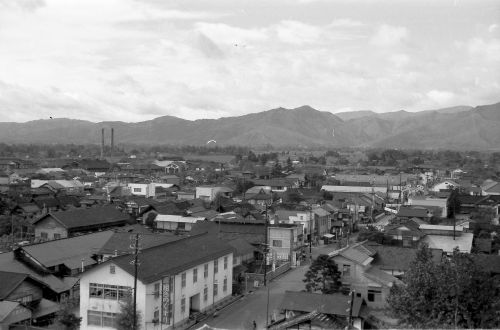

■市役所屋上から 手前が協同薬品の工場 遠方左手に郡是の煙突が見え貴重なランドマークに (昭和34年)

■市役所屋上から 昭和32年7月10日に完成した電電公社の建物が

■市役所屋上から 手前に常楽院 遠くに郡会議事堂の三角屋根が見える 奥は西山大石沢 (昭和34年)

■市役所屋上から 杉木立は總宮神社右手に遍照寺 煙突は長沼酒造と大二醤油店 (昭和34年)

■市役所屋上から 右手に長井小学校のプラタナス 白い建物は長井病院 奥にと場が見える (昭和34年)

■長井小学校体育館工事 右手上に昭和37年完成のプールの土台が見える 体育館は昭和40年春に完成した

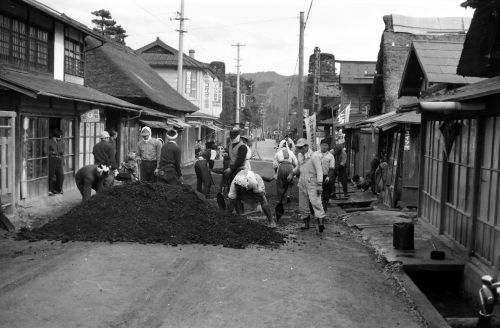

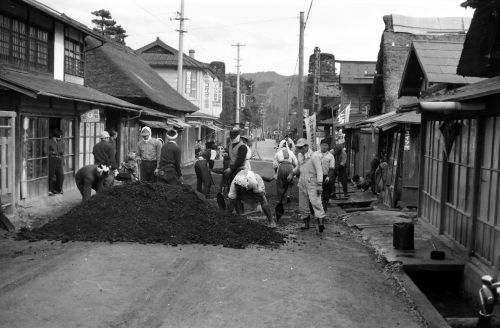

■舗装工事 風間書店の西 アスファルトフィニッシャーは無かった 揃いの作業服もない (昭和35年頃)

■館町南の三叉路 看板ビラの多いこと 三輪トラックそういえばありました (昭和33年)

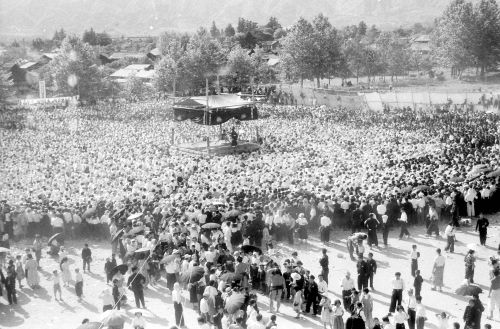

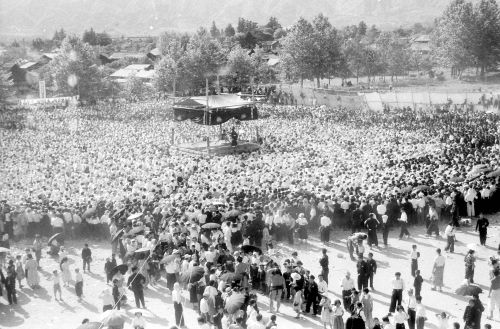

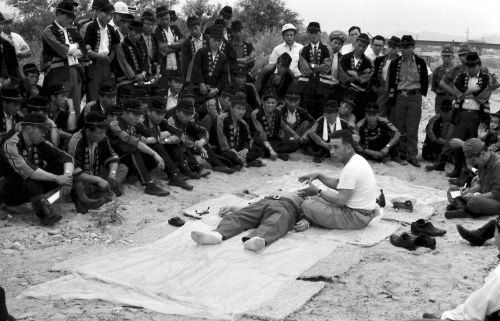

■長井大相撲 大相撲長井興行 郡是・東芝・製薬の提供 市役所庁舎新築地固めで (昭和31年6月16日)

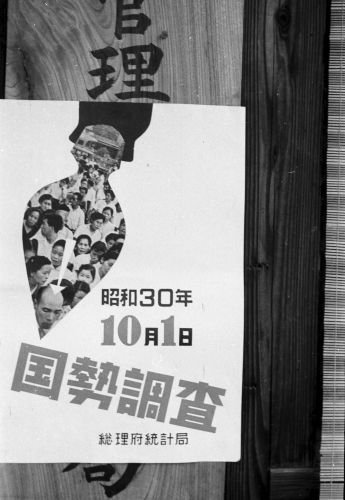

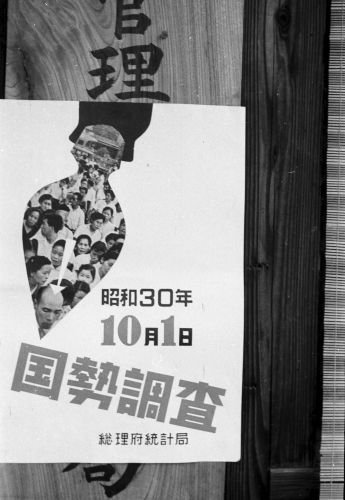

■国勢調査 市制施行後初の調査 この時長井市の人口は3万6千有余人 大事な看板に張り付ける (昭和30年)

■共同募金 赤い羽根運動助け合いの心を倍に これでVサイン (昭和35年)

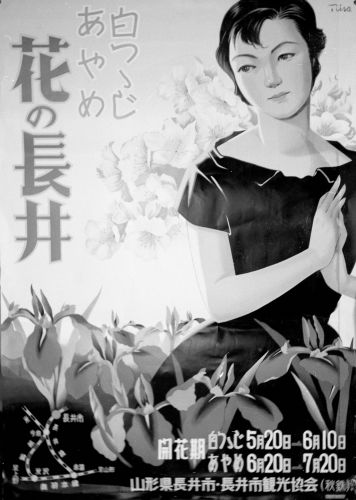

■白つつじあやめポスター この当時はつつじとあやめが一枚のポスターだ (昭和32年5月)

■白つつじポスター ローカル色が強い ポスターもおもしろいが右側のビラも興味深い (昭和31年)

■花のれん 自分傘と主人?の唐傘を持って 後ろのポスター「花のれん」は昭和34年東宝映画

.jpg)