丸大扇屋は300年前から代々呉服商を営んだ商家です。長井は京都や大坂との舟運による交易で栄えました。昔の町屋の様子は、時代と共に変わり、当時の姿を残しているところは大変少なくなりました。そんな中、幕末から明治、大正にかけての昔の様子を残す丸大扇屋は、貴重なものとして平成3年、市の文化財に指定され改修工事を行い、平成15年には県指定の文化財となりました。

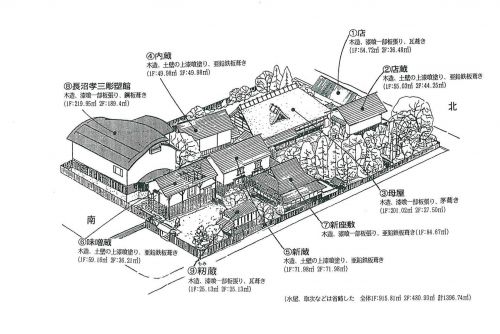

ここでは、それぞれの建造物について概要を案内します。

(資料提供:文教の杜ながい)

店① 嘉永元年(1848)の棟札(むなふだ)が残っている。この棟札は、建物を造営するときに、おはらいのために記したもので、板の札に建造年号や棟梁(とうりょう)の名前などが記録されている貴重なもの。

平成の改修工事では、一部分が戦後ガレージに改造されたものを、店の様子を復元。全体を7cm嵩上げし、コンクリート瓦だった屋根を焼瓦に葺き替えた。

店の内部

店蔵② 嘉永元年(1848)の棟札が残っている。建造以来ほとんど改造していない。全体的に沈下が見られるが、強度、構造上に問題はないようだ。この建物は、商品の呉服類をしまっておく蔵だった。また、店と店蔵は隣接しているというスタイルは、他にも良く見られる。平成の工事では屋根のトタンを葺き替えた。

店蔵と店の間に母屋への入り口がある

母屋③ 明治23年(1890)の建造と記録が残っている。囲炉裏(いろり)のある板の間は、建造当時は土間だったものを、数度にわたって板敷きにして、また裏縁はのちに増築したものだ。これらは、柱の傷や解体して調べてわかったものだ。天井裏の柱にその当時の大工さんの名前が書いてあり、新蔵を建てた棟梁の名前もあった。平成の改修工事では、できるだけ昔の姿に復元し、公開されている。

囲炉裏の奥に台所が見える

母屋の帳場箪笥と帳場格子

ダイドコ 入り水

上段の間 欄間もすばらしい

内蔵④ この蔵は棟札がなかったが、幕末の建造と思われる。おもに日常の生活に使う道具をしまっておいた蔵だ。平成の改修では西側に土台が15cm沈んでいたが、これ以上の沈下がないと思われるので、床だけを平に張り替えた。一階のみ展示室として公開している。

内蔵の外観

新蔵⑤ 明治31年(1898)の建造で、四棟の蔵で一番新しい。一階は蔵座敷に、二階は書籍や家財道具の収蔵に使われていた。蔵のつくりも完成度が高くなった時代で、建造当時からほとんどくるいや傷みがなかった。構造材、床板、壁板はほとんどクリを使っている。一階は蔵座敷を復元、二階は展示室となっている。

新蔵の外観

味噌蔵⑥ 天保3年(1832)の棟札がある。ここの蔵で一番古い年号。柱のほとんどが根継ぎ(腐った部分を新しい柱で継ぐこと)をされているので、この蔵もかつて大きな修理工事があったか、他から移転されたものと思われる。一階の北側は土間になっていて、味噌や醤油を作るところだった。南側と二階は農具などを入れておいたようである。現在は歴史史料の保管収蔵に使っている。

中央が味噌蔵

東南からのぞむ

新座敷⑦ 図では②⑤⑥の蔵の東側が、直線に並んでいるが明治の終わりごろに敷地を東に拡張した。そこに建てたのが離れの新座敷で大正2年(1913)の建造である。まるごと一つの山の木を吟味して、材料を集めたといわれている。床下も高く、空気が流れ建物を長持ちさせている。

長沼孝三彫塑館⑧ ここで生まれ、東京で活躍された彫刻家長沼孝三氏の作品を紹介する美術館で、平成4年(1992)に新しく建ったもの。まわりの歴史的な建造物になじむように外壁の素材を選んでいる。彫塑館が建つ前は、ここは畑だった。

籾み蔵⑨ 籾(もみ)や藁(わら)などを入れておくもので、板蔵とも呼ばれている。建造年は不明だが、大正以降に解体移転して持ち込まれたものである。