山形県長井市。それは、水と緑と花の奥座敷・・・・・

ゆっくりと まちなみに ふれてみませんか・・・・・

魅力あふれる 深い建物を醸し出す風景に 足を運んで下さい

(資料:長井市史、神奈川大学工学部建築学科 西和夫 長井市歴史建造物調査報告書、文教の杜・長井市年表)

馬頭観音堂は、あやめ公園の南東、横町地区のほぼ中央に位置しうっそうとした杉木立のなかにあります。堂の西には總宮神社、東には遍照寺、東南には鐘楼堂を配しています。また、境内には多くの小詞があります。

構造は木造、三間宝形造り、銅版葺き。柱は八角柱、南面中央の2本と入側柱2本のみ円柱で、壁は横羽目板張りになっています。南側正面に一間の向拝を儲け、四方に板敷きの縁を廻しています。この堂には数多くの絵馬が飾られており、年代が確認できる一番古いものは明治23年(1890)のもの。他に棟札や享保14年(1729)の扁額など多数納められています。

間口3間半、奥行2.75間の規模で、設計基準尺は真々6尺、建築年代は遍照寺文書から明和7年(1770)と確認できます。内部は見る事はできませんが、北側中央に幅6尺、奥行4尺、高さ10尺3寸の厨子があります。厨子上の天井高は11尺9寸ですから、この堂はこの厨子を収める為に設計されたと考えられます。厨子の中には60年に1回開帳する「馬頭観音像(昭和62年8月に山形県有形文化財に指定)」祀られています。像は、伝承では鎌倉時代に羽黒の僧運慶に彫らせたと伝えられていて像高は6尺5寸。寄木造りで全身には漆が施され、衣には彩色が見られる巨像です。平成26年がその60年に一度のご開帳があります。この建物はかつて坊中にあり、参道東(風間書店の北側)に位置していました。

火打窓や釘隠し、虹梁、頭貫、木鼻などの細部意匠が特徴的で諸所に改変も見られますが、江戸末期頃のこの地域的特色、建築技法を知る上で重要な建物です。

向拝の上部

正面には二箇所に火打窓が対称に

北面

北面の火打窓

明治26年に奉納された絵馬 正面上部に

古写真 昭和35年 屋根が茅葺で向拝上部の屋根形状が現況とは大きく違っている

明治43年に長井市あやめ公園が産声をあげる。ここ文教の杜に収蔵されている写真とデータから、平成22年に開園100周年を迎えたあやめ公園に係る資料を交えて紹介。

(提供:文教の杜ながい/長井市/歴代広報マン)

■坂の上と坂の下 あやめ公園東の道路 長井町宮から成田へ抜ける旧街道だった 野川の侵食で段差がついている奥が坂の下 坂の下には茶屋等があり 米沢から荒砥へ通ずる宿場としてにぎわった

■湯殿山への道しるべ ここが北へ行く主要な道路だったことがわかる 現在は總宮神社の南東に

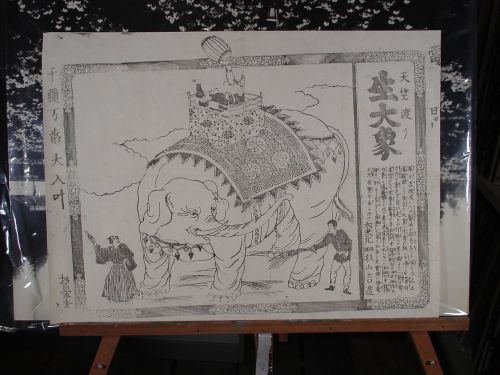

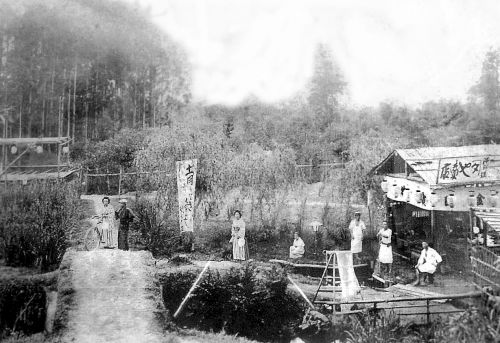

■象の見世物 高台中央はドンタク場といわれ いろんな見世物がかかった 天竺渡り生大象とある (明治20年頃)

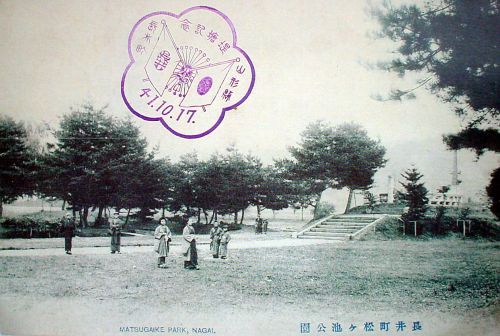

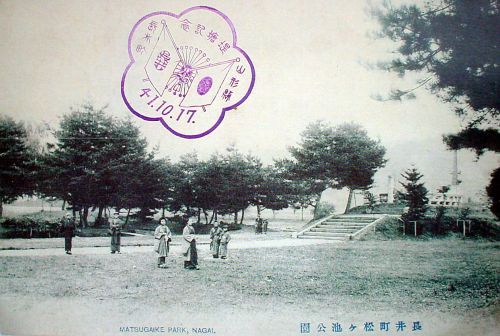

■松ヶ池公園 通称白つつじ公園 つつじ公園と呼ぶようになったのは明治43年から 明治39年大砲の砲身を立てた西置賜招魂碑が立つ 左側には松ヶ池が まだ松の木は小さい 松ヶ池が掘られたのは明治17年から18年にかけて 松も (明治41年の絵葉書から)

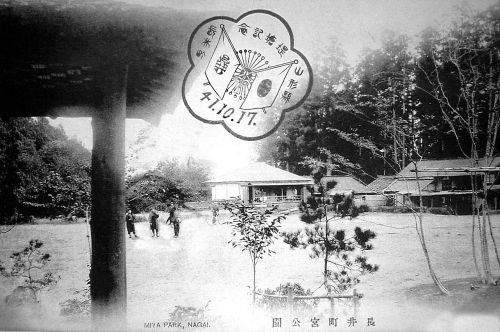

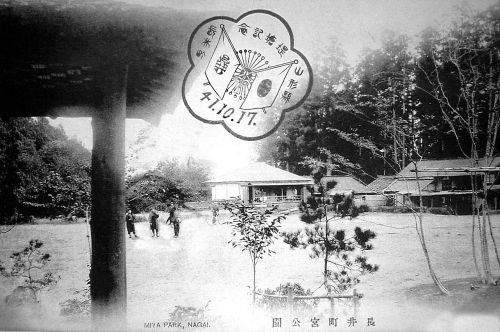

■宮公園 横町總宮神社西の高台 (明治41年の絵葉書から)

■古い時代の野川橋 北から望む もちろん木橋だ 人々の衣装に時代感が この橋を渡るとあやめ公園東側の道路に至った (明治41年の絵葉書から)

■金田勝見の茶屋 高台下に湧く清水を使い茶屋を開き あやめを植えた その3年後の明治43年にあやめ公園の始まりを迎える (明治40年頃)

■開園記念碑1 金田かすみ(柳号)の業績を讃えて 当時個人の顕彰はまずいのではとの話も 川柳の大家3人の句が本人揮毫のまま刻まれている (昭和12年)

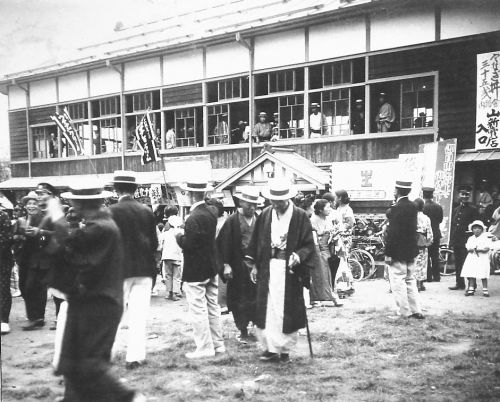

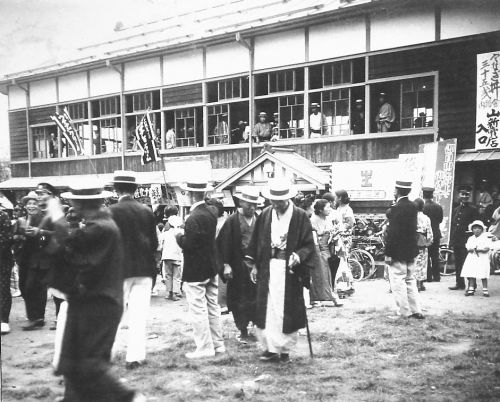

■長井停車場通り 鉄道が長井までつながり祝賀の人出 同時に電灯も燈る (大正3年11月)

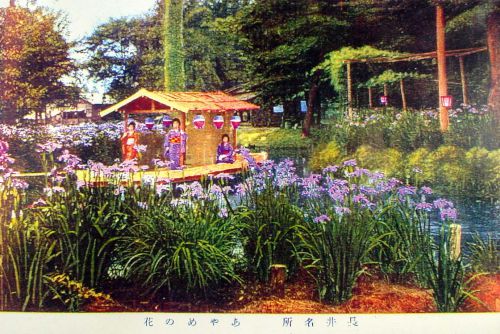

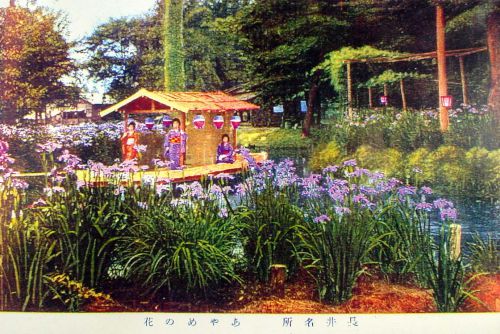

■屋形舟 池に浮かぶ舟 夕涼みの優雅な祝宴 酔い心地はさぞかし風流だったろう 着色した写真を絵葉書にしたもの なかなかクール (大正10年頃)

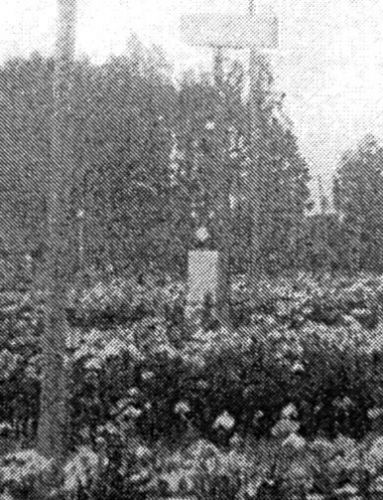

■県一記念碑1 熱狂の人気投票で158,723票を集め 名所の部で山形懸一賞に輝き記念碑を建立 当時は碑の上に燈具がのっていた (昭和5年8月)

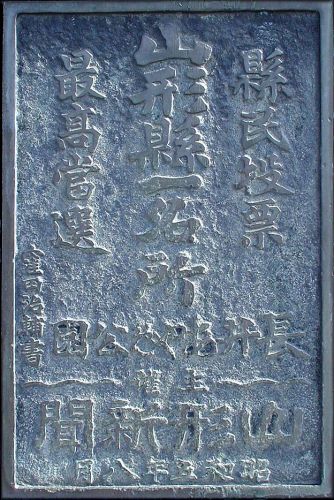

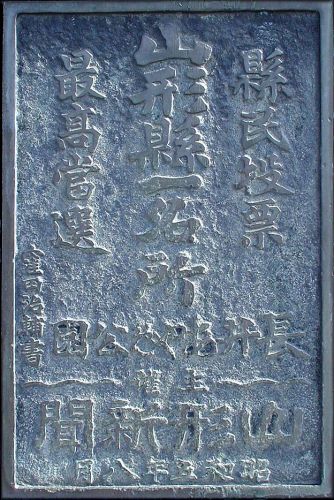

■碑の銅版 記念の銘板は当時の県知事窪田治輔が揮毫したもの

■県一碑2 上に丸い燈具がついていたが後になくなって久しい (昭和10年頃)

■県一碑遠望 この写真にも丸い電灯がついている 公園の南西から望む (昭和10年頃)

■グリーンホール 公園南の池のそばに建ったグリーンホール 3階建てのモダンなつくり (昭和8年)

■あやめ会館 高台南に建っていた 下は売店2階は宴会や休憩所に 北斗会が建設 初代あやめ会館は民間経営だった (昭和8年)

■人口滝完成 宮地区のまちづくりに活躍した実業家7名(北斗会)によってつくられた この滝は現在のあやめ会館前に見ることが出来る (昭和10年)

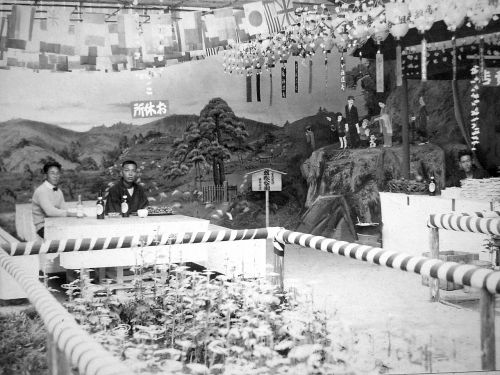

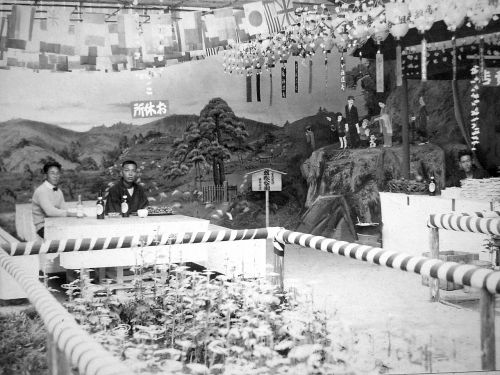

■宮内町の菊花園 公園づくりでは影響を受けた 奥の山には野生の菖蒲が自生 (昭和10年)

■東海林太郎 「恋のぼんぼり」発表 蓄音機ができて流行歌がもてた 写真右下にサインが (昭和10年)

■開園記念碑2 除幕式 当時全国的に知られた川柳の大家 井上剣花坊・近藤飴ン坊・大谷五花村の川柳が刻まれている 右から3人目が大谷五花村 (昭和12年)

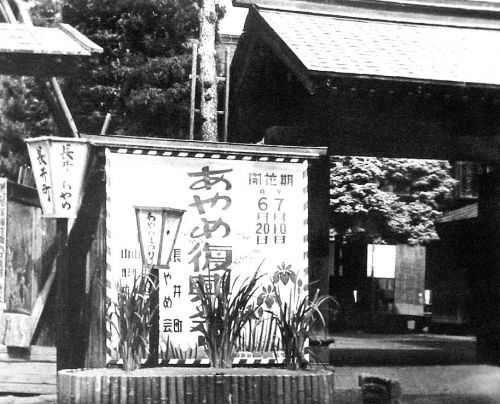

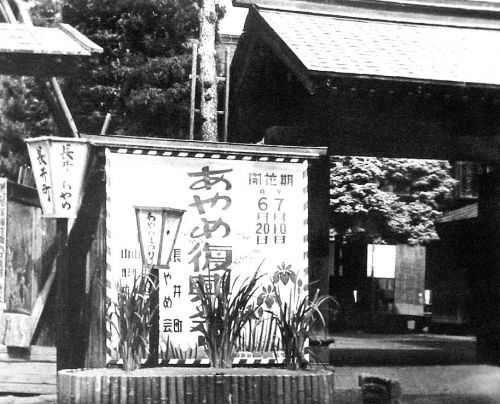

■あやめ復活 中央十字路北にあった料亭三清の前に建てられたあやめ公園復活の案内看板 (昭和23年)

■記念の桜 公園は戦時中あやめを掘り起こし芋畑になった 野川堤防にある桜並木はあやめ復興の記念樹 昭和23年に植栽

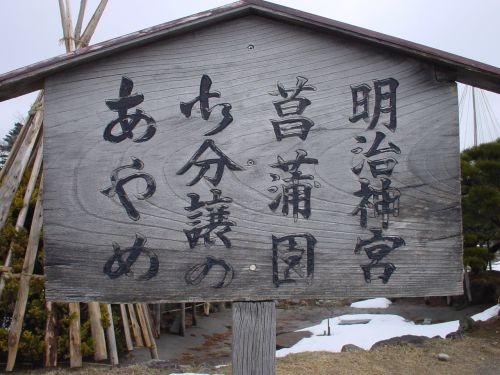

■明治神宮から分譲 戦後公園復興で安行や東京明治神宮からあやめの苗をいただいた (昭和23年)

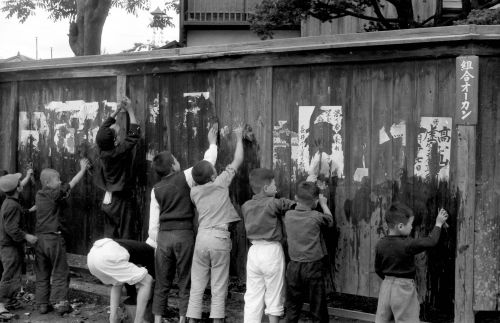

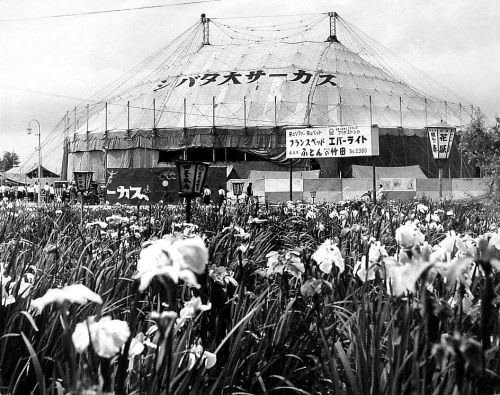

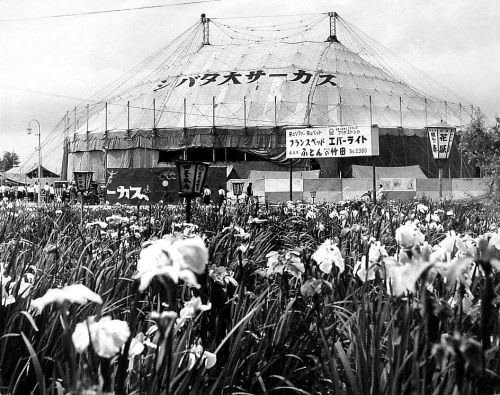

■サーカス 毎年サーカスがやってきた 大きなテントをどうやって組み立てたものか (昭和30年代)

■あやめの先生 日本花菖蒲協会のご一行来園 この時長井古種が発見された 長井古種とは「ノハナショウブ」と「現在の花菖蒲改良種」の中間に位置する希少種 (昭和37年7月)

■アドバルーン ビール瓶が浮いている 宣伝効果は抜群 堤防に植えられた復興記念桜はまだ細い

■モデル撮影会 夏場はモデルさんもさぞかし大変だったでしょう (昭和35年から始まる)

■八つ橋 八つ橋でくつろぐお客 向こうの石の上には子供の兄弟が (昭和50年頃)

■開園70周年 記念に長沼孝三作モニュメントを設置除幕された (昭和56年6月19日)

■ドイツ姉妹都市交流 バートゼッキンゲンのお客様が来園

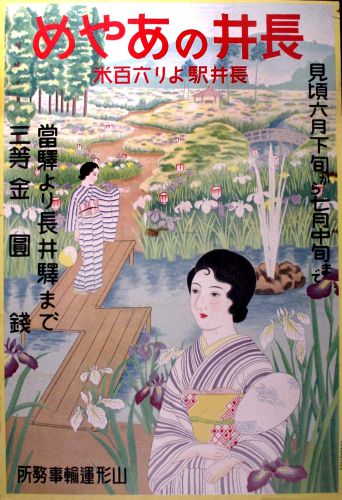

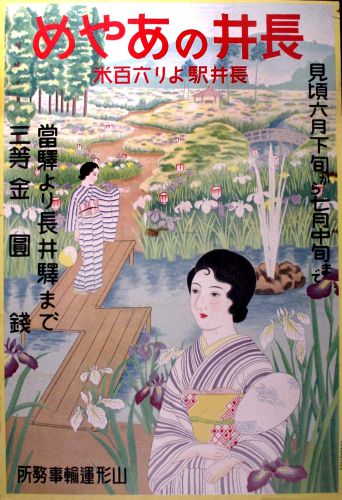

■あやめポスター1 原画は長井高等女学校の浦とし先生 和服姿の作 (昭和8年)

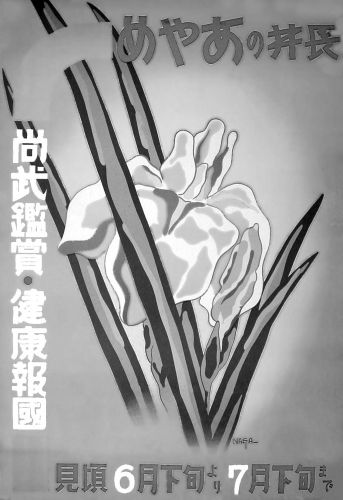

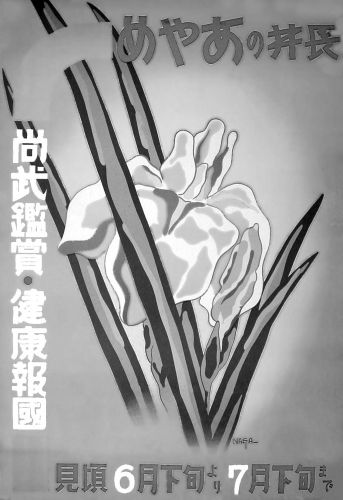

■あやめポスター2 長沼孝三作のポスター 菖蒲が尚武という文字に (昭和13年)

■あやめポスター3 長井のハンサムガイがお待ちしています と (平成11年)

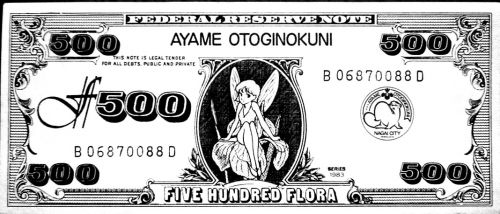

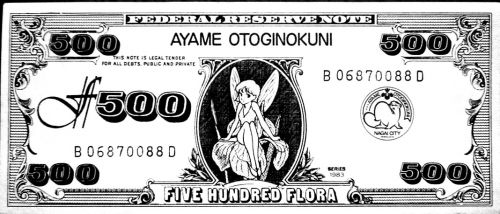

■独立国紙幣 井上ひさしの吉里吉里人で各地に独立国が誕生した 500フローラ紙幣 あやめ公園で使われた (昭和58年)

■あやめの女王 昭和51年からミスあやめコンテストが始まった 昭和61年の第11回で幕を閉じた ミスあやめはいろいろな観光キャンペーンで大活躍

■あやめ公園駅 民間の力でフラワー長井線に新しい駅が誕生した (平成14年6月9日)

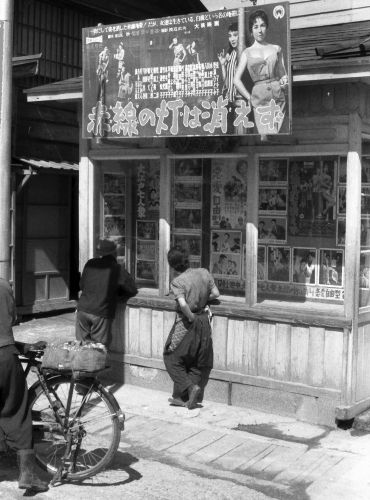

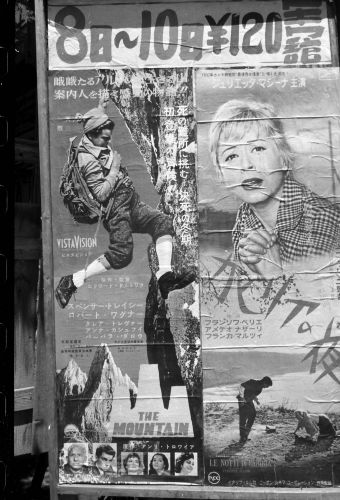

昭和29年11月15日、長井市が誕生。往時の広報マンが記録した写真が、ここ文教の杜に収蔵されています。コマ数にして2万枚。その中から昭和40年代の暮らしと町の風景を紹介します。

(提供:文教の杜ながい/長井市/小口昭氏)

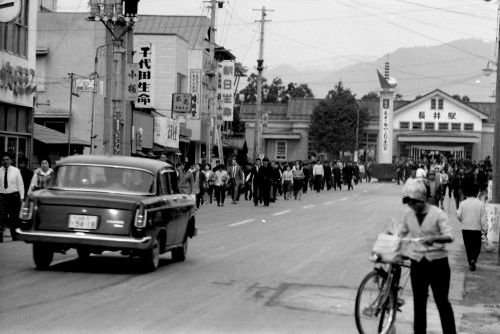

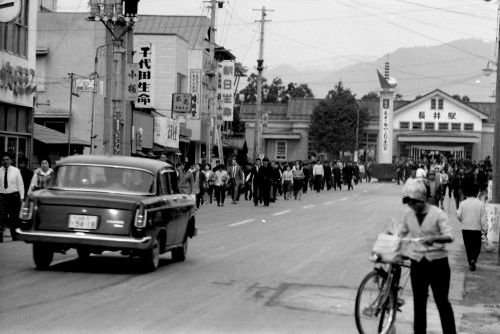

■駅前通勤ラッシュ 長井線を利用する人が多かったこと マイカーはまだ遠い時代だ (昭和40年代初期)

■谷地橋被災 昭和42年8月の洪水で流された のちに新しい橋が架かった

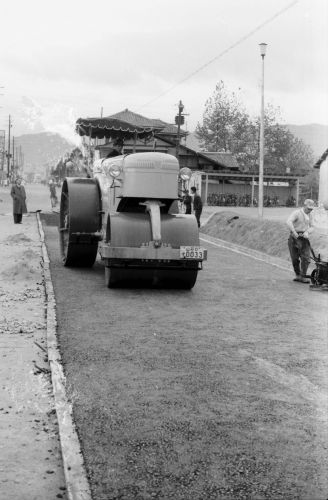

■谷地橋完成 木橋のため洪水には弱かった 先人の苦労が偲ばれる 昭和43年完成

■野川橋 右手にあやめ公園のスギ林が見える バイクで通行する人 成田側の道路は舗装されていない

■西根小中プール 昭和42年8月竣工 市内では平野小学校が最初

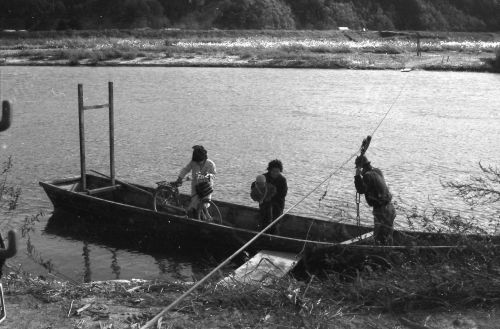

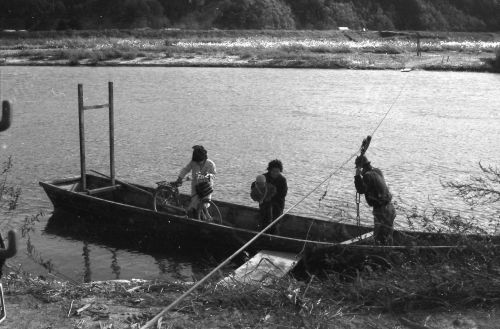

■最上川の渡し舟 スクールバスが整備され昭和41年秋に廃止となった

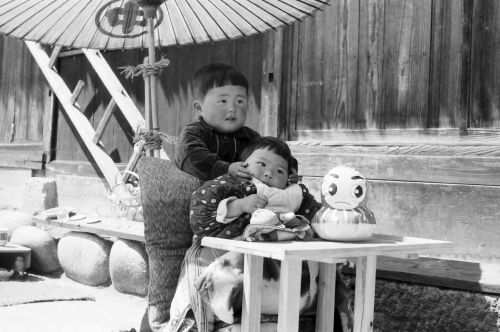

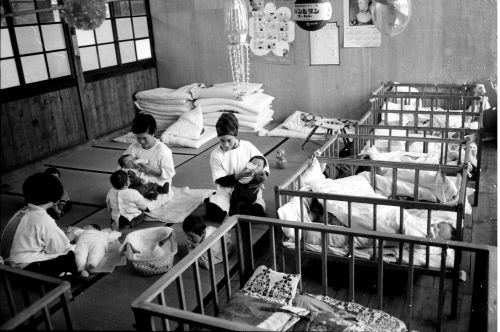

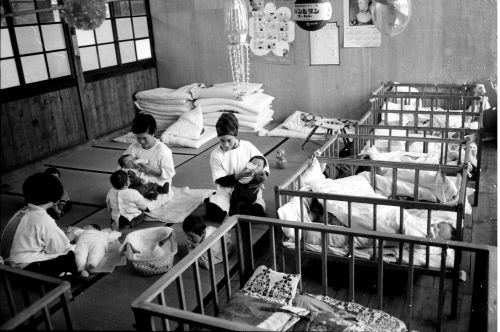

■ベビーホームのお昼 置賜総合支庁西庁舎の南にあったベビーホーム 昭和43年の完成で子供の数も多かった

■ベビーホームの昼寝 幼児にとって昼寝は大事な日課だ でもなかなか寝付けない子も多かった

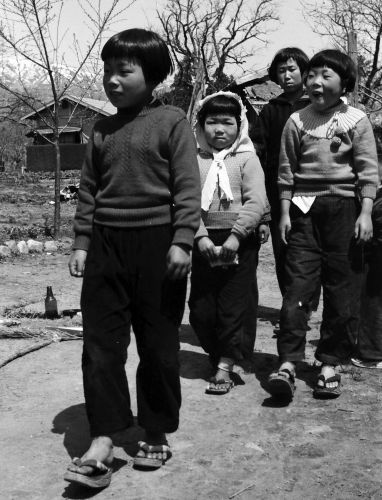

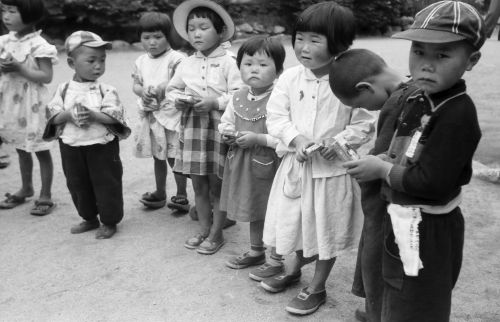

■保育園の運動会 子供の元気もさることながら 父兄の声援もさぞかしにぎやかだったろう

■西根保育所 現在の農協東にあってなかなか立派な施設だ 今は西根地区公民館となりに

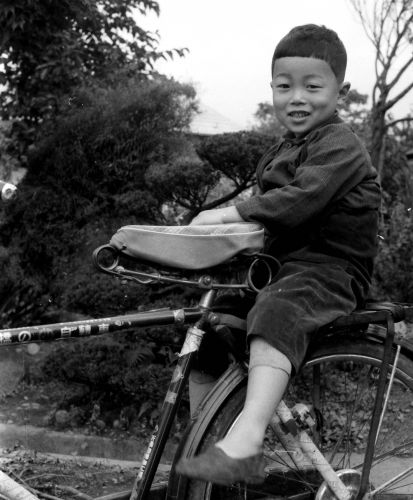

■長井小学校入学式 ちょっぴり緊張の一年生 遠くに長沼孝三作「慈愛の像」が見える

■スクールバス 昭和41年からスクールバスが導入された そのときから調理場が基地だった

■調理場1 昭和42年6月1日からスタートした それまでは各学校で調理する自校給食だった

■調理場2 さすがに大きな調理収納庫 献立はどんな風だったろうか

.jpg)

■駅伝ゴール1 以前は栄町今野石屋さん近くだったが その後市役所前に

■駅伝ゴール2 サポートしてくださる婦人会のみなさん 今も同じ光景が見られる

■ソフトボール大会 長井中学校グラウンドで各地区小学校対抗試合があった

■スキー大会 西根横森スキー場で 最初は昭和36年2月5日と記録がある 犬もいる

■バレーボール大会 人気のスポーツだった 会場はどこの体育館だろう?

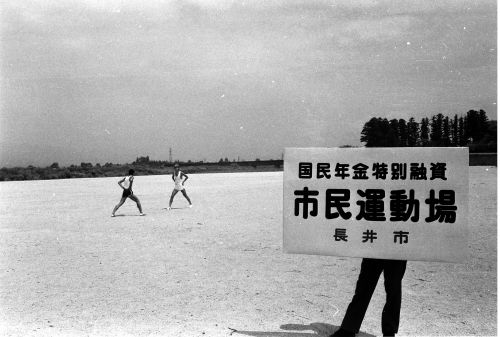

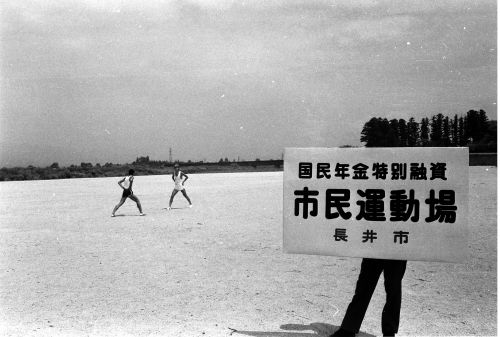

■市営グラウンド 長井工業高校東に整備された 野球場やプールはまだできていない

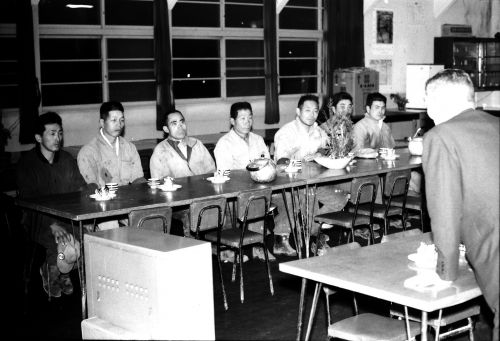

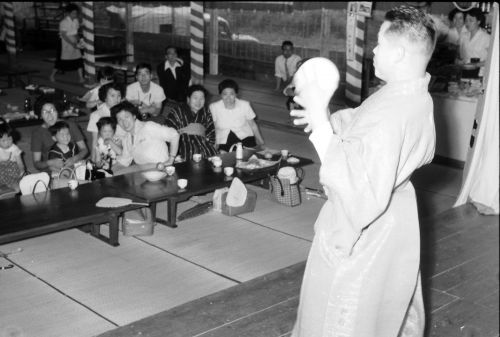

■出稼ぎ慰問 昭和30年代から出稼ぎが盛んになった 昭和33年から出稼ぎ専用列車が増発 市長が慰問に伺った

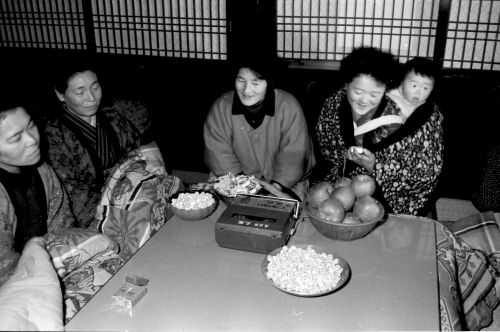

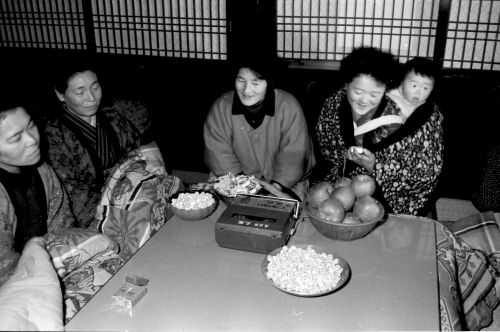

■声の便り テープレコーダーを使い出稼ぎ先との声の便りの交換があった 電話の普及はまだ先のこと

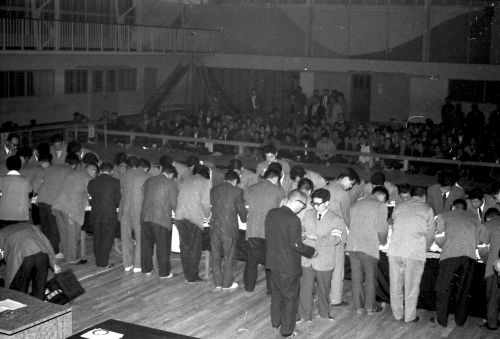

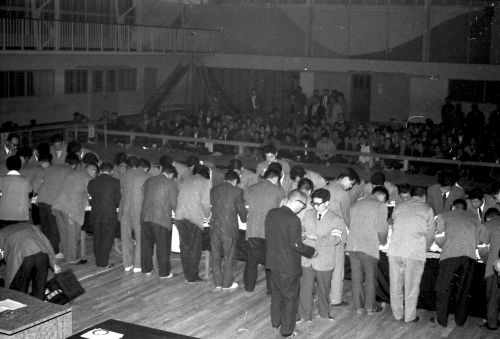

■選挙開票 おごそかな選挙開票場 長井小学校体育館 見守るギャラリーの多いこと

■長井市議会 市役所庁舎は昭和33年8月に完成 この議場はほとんど変わっていない

■旭電機1 昭和43年に完成 送電関係の機器を生産 地域の経済を支えてくれている

■旭電機2 工場内部 大きな製品を入れる箱が

■ブドウ畑 今泉はこんもりした丘が並び水稲栽培には適さずブドウ栽培が盛ん

■野川べりの焼却炉 昭和42年1月に完成 一市二町の施設で高い煙突がランドマークに

■長井公立病院東の通り ちょっとアングルが斜めなのは塀の上から撮った?

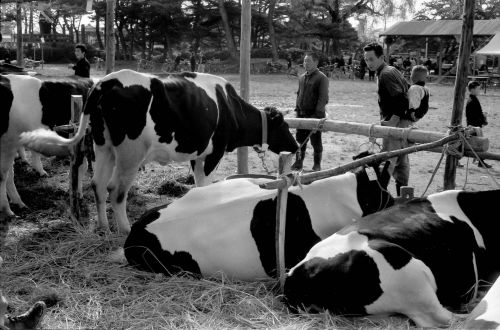

■田地検分 まだ耕運されていない田で なにやら真剣な打合せ

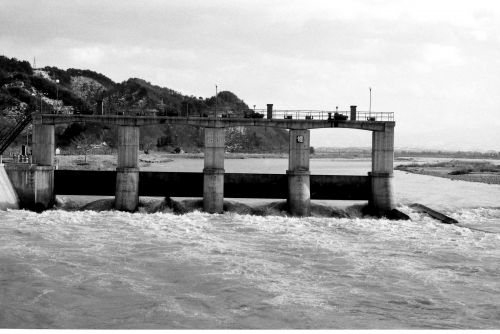

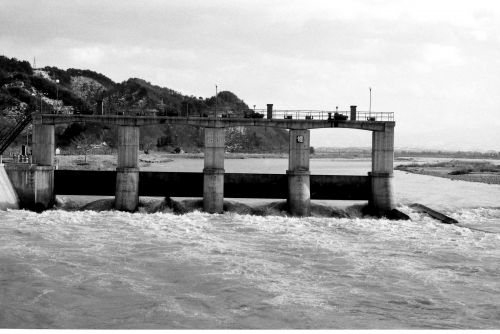

■最上川頭首工 頭首とはなじみがないが 川に小さなダムをつくり堰に水を引く施設と

■土地改良反対 市内西部の水田用水を引くには苦難の歴史があった

■寄り合い 地域での決め事はこのような集会で話し合われた 壁には4月のカレンダー

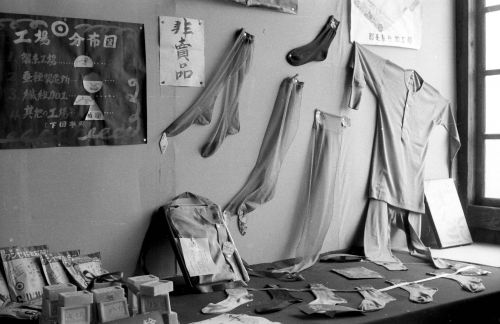

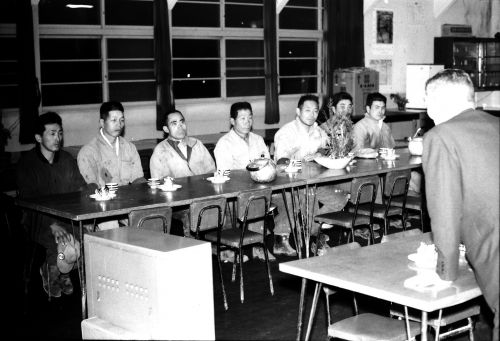

■職業訓練所 腕に技術を身につけようと集まった若者達

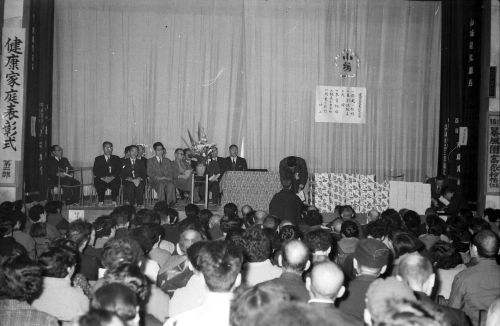

■成人式1 おごそかな成人式 ステージではコーラス?

■成人式2 市役所前でくつろぐ新成人

山形県長井市。それは、水と緑と花の奥座敷・・・・・

ゆっくりと まちなみに ふれてみませんか・・・・・

魅力あふれる 深い建物を醸し出す風景に 足を運んで下さい(資料:長井市史、神奈川大学工学部建築学科 西和夫 長井市歴史建造物調査報告書、文教の杜) フラワー長井線は、地域の足として観光の新たなアイテムとして、田園の中をゆっくり走ります。大正3年、現南陽市赤湯駅から現長井市の長井駅まで長井軽便鉄道線として整備され、以降逐次白鷹町荒砥駅までのばされました。

フラワー長井線は、地域の足として観光の新たなアイテムとして、田園の中をゆっくり走ります。大正3年、現南陽市赤湯駅から現長井市の長井駅まで長井軽便鉄道線として整備され、以降逐次白鷹町荒砥駅までのばされました。

この風景は昔も今も変わっていない 羽前成田駅は、長井駅から北へ2つ目にあり、日本の原風景に溶け込む木造駅舎です。 大正11年に長井・鮎貝間が開通し、その際に羽前成田駅が開設されました。

この風景は昔も今も変わっていない 羽前成田駅は、長井駅から北へ2つ目にあり、日本の原風景に溶け込む木造駅舎です。 大正11年に長井・鮎貝間が開通し、その際に羽前成田駅が開設されました。

羽前成田駅舎は、桁(けた)行8間、梁(はり)行3間の規模で、木造平屋建て屋根切妻造り、鉄板瓦棒葺き。南面、西面に下屋があります。外壁は改変によりボード貼りでしたが、平成23・24年度のまちづくり基金事業で、当時の下見板張りに戻りました。妻部は下見板張り。北面、東面に庇(ひさし)を出し、腕木(うでぎ)で支えています。腕木は下端が円形状。東に車寄せを突き出しています。

北面に出た庇(ひさし)を支える腕木(腕木)の下端は円形状だ 駅舎の間取りは、北から待合室、事務室、ナガシ、物置と並んでいます。待合室の壁は白漆喰仕上げで、腰壁は縦羽目。北面に板目透かし張り、釘打ちの腰掛を設けています。南面に切符売場と荷物預け口の2つのカウンター窓口を設け、荷物預け口は切符売場に比べ一段高さが低くつくられています。カウンター板はケヤキ材、建具は非常に凝った意匠で、カウンターを支える持送りの意匠も独特です。天井にストーブの熱気を逃す穴があいています。

北面に出た庇(ひさし)を支える腕木(腕木)の下端は円形状だ 駅舎の間取りは、北から待合室、事務室、ナガシ、物置と並んでいます。待合室の壁は白漆喰仕上げで、腰壁は縦羽目。北面に板目透かし張り、釘打ちの腰掛を設けています。南面に切符売場と荷物預け口の2つのカウンター窓口を設け、荷物預け口は切符売場に比べ一段高さが低くつくられています。カウンター板はケヤキ材、建具は非常に凝った意匠で、カウンターを支える持送りの意匠も独特です。天井にストーブの熱気を逃す穴があいています。

切符売場正面 大正時代の情景がそのまま

切符売場正面 大正時代の情景がそのまま 荷物預け口 切符売場より一段下げている 窓の上には不明荷物主への告知板が

荷物預け口 切符売場より一段下げている 窓の上には不明荷物主への告知板が カウンター板はケヤキ材 建具も凝っている

カウンター板はケヤキ材 建具も凝っている 切符売場の上部 英語表記も 電灯具もいい

切符売場の上部 英語表記も 電灯具もいい 釘打ちされた腰掛 年代を感じさせる

釘打ちされた腰掛 年代を感じさせる

カウンターを支える持送りの意匠も独特だ 事務室天井は棹縁天井、床はモルタル仕上げ。壁は白漆喰仕上げ、腰壁は板張り。北に切符売場の机、南に横舞良の板戸を2本通した押入れがあります。天井には待合室と同じく四角のストーブ用の穴があいています。西に半間出っ張った形で作り付けの机があり、下部は棚になっています。用途は線路や列車を見るためのもので、長井線の他の駅舎にも見られる様式です。

西面の出っ張り 線路や列車を見るためのもの この駅舎は大正12年の年紀をもつ図があり、この図と現状を比較するとほぼ間取りに変更はありません。柱、建具やカウンターも当初からのものと考えられます。外壁の漆喰周りを波型の木枠で固めていますが、これはボード張りにしたときに同じく近年のものです。

西面の出っ張り 線路や列車を見るためのもの この駅舎は大正12年の年紀をもつ図があり、この図と現状を比較するとほぼ間取りに変更はありません。柱、建具やカウンターも当初からのものと考えられます。外壁の漆喰周りを波型の木枠で固めていますが、これはボード張りにしたときに同じく近年のものです。

羽前成田駅が開設されたのが大正11年、図面に記載されている年紀が大正12年。大正12年も図面と現状がほぼ一致することから、少なくともこの頃までは年代は遡ると判断されます。しかし開通時に駅舎がないとは考え難いことから、建築年代としては大正11・12年となります。

駅が開設された当初の姿をよく留めており、地域の歴史を伝える上で大変貴重。また、細部にまで凝った意匠は、当時の大工技術を知る上でも貴重でです。

.jpg)