花弁は僅かに波打ち、濃い紅紫に太くハッキリした白の筋が入る。内花被は白地に花弁と同じ色の覆輪がある。

麗人 (れいじん)

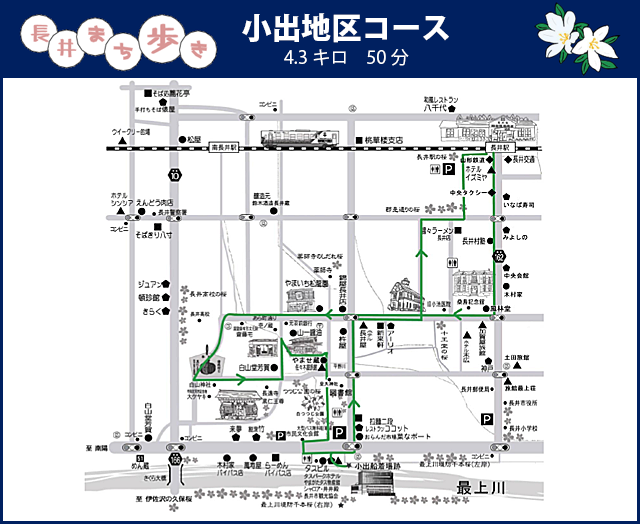

小出(こいで)地区コース

| 宮(みや)地区コース | 前のページへ戻る |

| (1)桑島記念館(くわじまきねんかん)1927年建築。鉄筋コンクリート造りのように見えますが木造の建物です。ゴシック建築の名残の棟飾りやドーマウィンドー(高窓)、石造りに似せた人造石洗い出しの外壁に特色があります。 ※内部はイベント時のみ一般公開しています。 |

|---|---|

| (2)旧小池医院1931年建築。イギリスのチェスター、ドイツのマールブルグに今も残るヨーロッパ17世紀のチューダー朝のスタイルです。八角形の塔屋が印象的。※内部は非公開です。 |

| (3)あら町通り昔ながらの建物が多いあら町ですが、このあら町は「水のまち」と言われるほどまちの中を水路が縦横無尽に走っており、昔から生活用水や産業用水として使用されています。茅葺屋根の建物や蔵と水路を見ながら楽しめる通りです。また、黒獅子の造り物がある街路灯にも注目です。 |

| (4)やまいち松龍園(しょうりゅうえん)明治時代に筋向いの山一醤油より分家、当初は質屋業であった。敷地内にはお茶蔵など三棟の蔵があり、また地区特有の水路が食用の黒鯉を飼う池と坪庭の池に流れている。

|

| (5)山一醤油店店舗、仕込み場、醤油蔵は国の有形文化財に登録されています。寛政元年(1789年)に創業した味噌・醤油の醸造蔵。現在の建物は大正九年に建築されました。店舗部分は鉄板葺で、正面を切妻造平入の店舗棟、後方を両下造の事務所棟とする。正面に格子を建て、内部の南側を通り土間とするなど、長井の伝統的な商家の形態をよく留めています。仕込み場は土蔵造平屋建、切妻造鉄板葺で、醤油蔵は木造平屋建、切妻造鉄板葺。内部には水路による洗い場や煉瓦窯があり、最奥に土蔵造の味噌室と麹室をつくります。

|

(6)元 羽陽銀行(もと うようぎんこう)昭和九年(1934年)に建てられた洋風建築物。玄関の両脇にあるギリシャ風の丸い柱が特徴。※内部は非公開です。 | |

| (7)齋藤家主屋と土蔵は国の有形文化財に登録されています。主屋は通りに面する木造2階建て平入りで、屋根は茅葺の切妻造りとなっています。土蔵は主屋の南側に接続されており、2階建て土蔵造り、屋根は鉄板葺の置屋根になっています。外壁は土壁で入口付近を黒漆喰、窓まわりを白漆喰で塗り、明治初期の様式美を今に伝えています。※内部は非公開です。 |

| (8)交差水路水路が交差している立体水路です。なかなかお目にかかれない珍しい水路です。 |

| (9)長遠寺(ちょうえんじ)長遠寺と白山神社(長遠寺のとなりの神社)の境内は、昔三間の館濠と土塁をめぐらした地頭屋敷でした。鎌倉初期、長井泰茂(ながいやすしげ)に従って大須賀郷(千葉県)から長井の庄に来た大須賀氏が長光(ながみつ)の時に小出村地頭としてこの地に館をかまえたのが始まりです。明治以降の戦争で戦場に出かけた夫や子供が丈夫な脚で長距離行軍に耐えられるようにと、“わらじ”や“足のひら”の形をした石を奉納される。現在も長さ2mの“わらじ”がかけられております。 |

| (10)平野川長井には市内のあちらこちらに水路があり、その水路沿いを歩ける小道がたくさんあります。コースから一歩裏道に足を運んでみると、小川がたくさんあり、その小川に沿って歩くこともできます。群生する梅花藻(ばいかも)やセキショウモを楽しめたり、ちいさな魚やハグロトンボを見て楽しめたりと違った楽しみ方ができます。この平野川にも川面に可憐な花を咲かせる梅花藻の見どころがあります。梅花藻は初夏から初秋にかけて花を咲かせます。 |

| (11)やませ蔵美術館江戸時代から続いていた紬問屋「山清(やませい)」の屋敷にある五つの蔵を解放して、平成3年7月に開館した美術館で、明治時代に建てられた蔵々には、代々の当主が集めた美術コレクションを中心に、紬関係の資料などを展示。現在は四つの蔵に展示されています。敷地内には水路、四季折々の草花が美しい庭、その庭に澄んだ音色を響かせる3か所の水琴窟があります。秋には落ち着いて紅葉を鑑賞できる場所として人気があります。

|

| (12)白つつじ公園毎年、5月10日から5月31日まで白つつじまつりが開催されます。つつじ以外にも春には桜、秋には紅葉と見どころが多い公園です。園内の東屋は、まち歩きの休憩に最適!園内は無料で一般公開しています。くわしくは「つつじ」の項目をご覧ください。 |

| (13)最上川堤防千本桜(もがみがわていぼうせんぼんざくら)大正4年、大正天皇御即位大典の記念に最上川左岸、昭和13年に最上川右岸の、さくら大橋・長井橋間約2キロメートルに、「ソメイヨシノ」約300本が植えられました。くわしくは「桜」の項目でご紹介していますのでそちらをご覧ください。 |

| (14)最上川フットパスフットパスとはイギリスで発祥した「歩くことを楽しむための小道」のことを言い、最上川沿いには、最上川フットパスが整備されています。フットパスの魅力はゆっくり歩くことで乗り物では気づきにくい地域の魅力を発見できるところです。長井の最上川フットパスは「水」カテゴリ内、最上川発祥の地でご紹介しています。そちらもご覧ください。この最上川フットパスルート上には、2か所の船着場跡があり、小出船着場跡付近にはフットパス名物の飛び石もあります。 |

| (15)小出船着場跡(こいでふなつきばあと)1804年頃あら町地区が発展してくると、宮船着場(宮地区コースでご紹介しています)からは当時の陸上輸送の距離が遠くて不便だったため小出地区の商人達の私財で小出舟場が作られ、次第に活気を呈していきました。 |

| (16)おらんだ市場 菜なポート市民直売所の「おらんだ市場菜なポート」では新鮮な地元の果物や野菜の他、お菓子や精肉、友好都市の物産品など様々な商品を販売しています。「行者にんにく」と「ニラ」を交配した「行者菜」は長井の特産品となっており、5月~9月頃に店頭に並びます。一般家庭から出る生ゴミを回収し、コンポストセンターでたい肥に変え、田畑への肥料として安全で安心して食べられる有機農法による野菜などが食卓へ戻る「地域循環型システム」のレインボープラン認証野菜もこちらで販売しています。 おみやげはこちらでどうぞ!

|

長井市の歴史

鎌倉時代には御家人の大江時広がこの地の地頭となって長井時広と名のり、当時は長井市周辺を「長井の庄」と呼んでいました。その後、伊達氏、蒲生氏、上杉氏と領主が変わります。江戸時代には、海から遠く山に囲まれた場所にある米沢藩(現在の米沢市)では産出する米などの輸送手段が重要な課題になっていました。そこで1,692年、米沢藩の御用商人だった京都の西村久左衛門が、輸送費を安くするため藩内を流れる最上川での舟運を輸送手段にと米沢藩に川筋普請を願い、承諾されます。工事の責任者には久左衛門の手代である間兵衛が行ったものと思われています。

こうして通船が不可能だった白鷹町荒砥の下流にある「黒滝」と呼ばれた場所の開削に成功し、他の難所も開削され元禄7年(1,694年)に日本海の酒田までの船路が開けました。

米沢領内から最上川舟運が始まると、重要な輸出入物資の集積場となった“宮船場”をひかえた宮村(現在の長井市宮地区)と小出村(現在の長井市小出地区)は商人町として飛躍的に発展していきました。

時は過ぎ、明治4年(1,871年)の廃藩置県や明治11年(1,878年)の郡区町村編成などを経て、昭和29年11月15日に長井市が誕生して現在に至ります。

そんな長井市は1,991年に“美しい日本のむら景観百選”(長井市平野地区)、1,996年に“水の郷百選”に認定されました。

写真:中央を流れる置賜野川の右側が平野地区です。市街地の水路は置賜野川からの分水です。

古代の丘 縄文村

長井市草岡地区にある古代の丘は朝日山系の麓に位置し、周辺では旧石器時代から戦国時代に至るまで数多くの遺跡がみつかっています。体験施設や野外展示施設をはじめ古代の丘資料館など、ここには縄文時代の雰囲気が漂っています。自然溢れる場所。マイナスイオンいっぱいで散策に最適です。

土偶広場

奇妙な顔立ちで、ユーモラスな体つきをした土偶達。実際の縄文時代の土器はもろく8㎝~30㎝程度のものが多く博物館でもガラスケースに入れられ触れることができません。そこで、自由に土偶に触れてもらおうと強化プラスチックを素材とし忠実に拡大・復元したものが作られました。

太陽の広場

太陽の広場に立つと、長井市街地はもとより近隣のまちまで一望できる見晴らしです。広場で太陽の光をたくさん浴び遊ぶことができます。

中里堤

江戸時代の終わりころに造られた灌漑(かんがい)用の堤です。今は、釣りの名所となっています。堤周辺を散策しているとアヒル達と会えるかもしれません。

長者屋敷遺跡

縄文時代等に生活していた集落跡から発掘された竪穴式住居が、野外に復元されています。住居内に入ることもでき楽しめます。無料で開放されています。

古代の丘資料館

旧石器・縄文・弥生時代から戦国時代に至るまで数多くの遺跡が見つかっています。これらを保存するため古代の丘資料館が造られました。資料館には遺跡から発掘された土器や石器などが展示されています。

| 開館時間 | 午前9時~午後4時 |

|---|---|

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) ※12月16日~4月15日まで冬季休館 |

| 入館料 | 無料 |

| 問い合わせ | 0238-88-9978 |

バンガロー

| 施設 | バンガロー6棟、管理棟、トイレ、炊事場、電話 |

|---|---|

| バンガロー | 収容数 大人8名程度(1棟につき) 寝具は各自持参。 電気器具は500wまで。 |

| 利用期間 | 5月1日~10月31日 |

| 利用料金 | 日帰り 1,030円 一泊 3,130円 |

| お問い合わせ | 古代の丘資料館 TEL:0238-88-9978 |

縄文そばの館

古代の丘資料館のすぐそばには、長井の美味しい水で打った縄文そば、古代米を練り込んだ縄文うどんなどが食べられます。地元の人にも愛される人情味のある素敵なお店です。

| 住所 | 〒993-0063 長井市草岡2768-1 |

|---|---|

| 電話 | 080-6679-2974 |

| 営業時間 | 11:00~15:00(夜の営業は完全予約制) |

| 定休日 | 平日(※土・日・祝のみ営業) ※冬季期間中は休業 |

古代の丘 基本情報

| 住所 | 〒993-0063 山形県長井市草岡2768-1 |

|---|---|

| 駐車場 | 無料駐車場あり |

| 備考 | 多目的トイレあり |

| アクセス | 長井駅から車で約15分 |

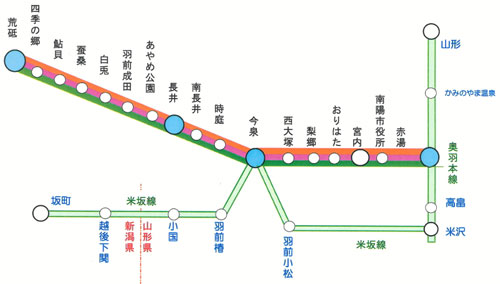

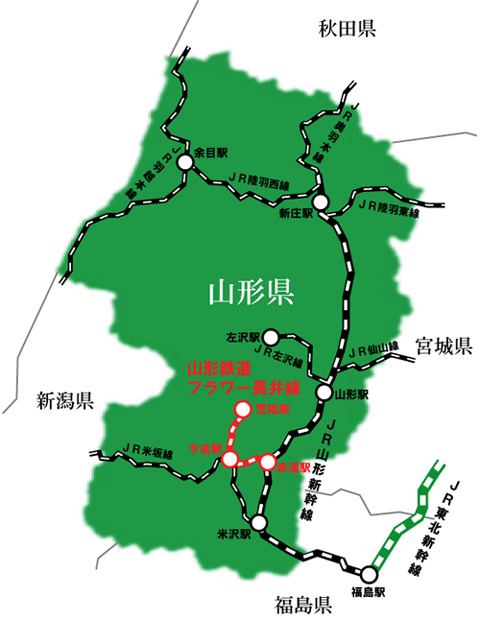

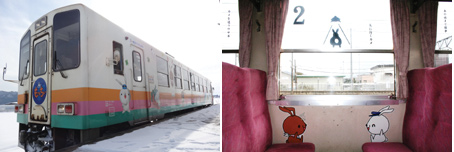

フラワー長井線

山形鉄道フラワー長井線は、南陽市の赤湯駅から、川西町、長井市を通り、白鷹町の荒砥駅までの片道約30.5kmを1時間ほどかけて結ぶローカル路線です。

山々で囲まれたのどかな盆地、懐かしさただよう美しい田園地帯をゆっくりと走ります。

車体のラッピングと車窓

南陽市にある宮内駅の駅長が『もっちぃ』という名のうさぎであることから、車体にうさぎの絵がラッピングされています。

また、2004年公開の映画『スウィングガールズ』の舞台となったことを記念したラッピング列車もあります。

うさぎにまつわる場所

南陽市宮内駅にいる“もっちぃ駅長”みんなに愛され日々一生懸命仕事に励んでいます。

そして、長井には白兎(しろうさぎ)駅という無人駅があります。この白兎地区にある『葉山神社』では、狛犬のかわりに狛兎が出迎えてくれます。

『もっちぃ』グッズなどが買える売店『ひまわり』

南陽市宮内駅と長井駅では「もっちぃ」グッズを購入することができます。

| 【営業時間】 | 10:00~17:00 |

|---|---|

| 【Tel】 | 0238-88-2002 |

| 【営業日】 | 年中無休 |

車窓からの景色

なんといってものどかな田園風景が魅力です。そして、フラワー長井線は、沿線に花の名所が多いことからその名がつけられました。

春から秋にかけて様々な花や緑を楽しめ、冬は一面の銀世界を満喫できます。

車内でのイベント

読み聞かせ列車やハロウィン列車、ワイン列車など、様々なイベントが行われています。詳しくは運営する山形鉄道のホームページをご覧ください。

方言ガイド

| フラワー長井線では、列車に乗りながら観光ができる置賜弁での方言ガイドを実地しています。現在、団体旅行者向けに案内中。乗ってみたい!と言う方は直接お問い合わせ下さい。 |

フラワー長井線へのアクセス

| 【JR赤湯駅】 山形新幹線「つばさ」からフラワー長井線へ乗り継ぎできます。 |

レンタサイクル

| 長井駅では、レンタサイクルの貸し出しを行っています。 自転車を借り、長井の観光名所巡りしてはいかがですか? |

| 【料金】 | 500円(借りた駅以外の2駅) |

|---|---|

| 【荒砥駅・宮内駅】 | いずれかへ返却の場合は別途1500円が必要となります |

| 【時間】 | 9:00~17:00 |

| 【台数】 | 約12台(うち2台は子供用) |

| 【Tel】 | 0238-84-1529 ※冬季期間中は12月~3月は休業 |

フラワー長井線案内・路線図

| お問合せ先 | 山形鉄道株式会社 |

|---|---|

| 【住所】 | 〒993-0083 山形県長井市栄町1-10 |

| 【電話】 | 0238-88-2002 |

| 【FAX】 | 0238-88-5187 |

| 【メール】 | yr-info@flower-liner.jp |

| 【URL】 | http://www.flower-liner.jp/ |