明治20年

| 宮ドンタク場(オランダ語で日曜日の意味・現あやめ公園の西道路沿い地域)で象の見世物がかかる。總宮神社西の道路で河岸段丘になっている北の方を「坂の下」、南の方を「坂の上」と言っていた。元来、坂の下は「ドンタク場」と称し、米沢から荒砥へ通ずる宿場で茶屋等が道路両側に栄えていた。 |  |

明治22年

| 小出村と宮村が合併、長井町となる。 |

明治28年

| 高台に吉野桜(細い苗)を植える。 |

明治31年

| 高台下に桜を植える。 |

明治34年

| 宮公園高台南に娯楽施設「偕楽館」が建つ(別名長井座) |

明治40年

| 宮公園開園祝いの記事が残るが出典不祥。 |

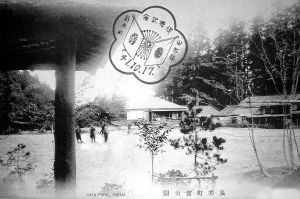

明治41年

| 長井町宮公園の絵葉書が残る。 |  |

明治43年

| 国鉄長井線敷設誘致運動の費用を捻出するため、現在のあやめ公園高台下付近の杉林を伐採開墾する。金田勝見が経営する茶屋の近くにある5畝(5アール)ほどの畑に数十株の花菖蒲を植え、あやめ公園の創始となる。棒鱈煮が名物。 |  |

明治45年

| 宮区所有の杉林10町歩(10ヘクタール)を伐採した機会に、区会議員・長沼惣右衛門と加藤嘉津馬が遠藤安兵衛らにあやめを植付けさせた。 |

大正3年

| 宮公園を「あやめ公園」と命名し、町営になる。 長井・赤湯間の長井線開通。初めて長井に電灯がともる。 |

大正7年

| あやめ公園にぼんぼり灯る。 |

大正8年

| 吉野桜が植えられる。 |

大正10年

| 金田屋売店の絵葉書残る。あやめ公園の絵葉書残る。金田勝見氏死去。 |

大正11年

| 長井町で果樹園を買収しあやめ公園を拡張。1.5ヘクタールに。 |

大正12年

| 長井線、赤湯・荒砥間全線開通。あやめを米沢から求める。 |

大正13年

| 北斗会(長沼惣右衛門・加藤嘉津馬・手塚正三郎・中村源蔵ら)、公園を拡張する。 |

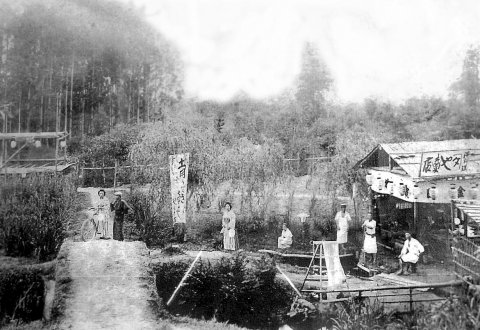

昭和元年ころから

| あやめ公園に掛小屋がかかる。サーカス・オートバイ絶壁乗り・学者犬・犬猿の曲芸・生きた蛇を食う美少女・一寸法師・地獄極楽・移動小動物園・化物屋敷等が高台に並んだ。 |  |

昭和2年

| あやめを、北海道・京都・広島から求める。 |

昭和4年

| 太陽自動車学校橋田校長の提供であやめ公園上空を飛行機がデモ飛行。 |

昭和5年

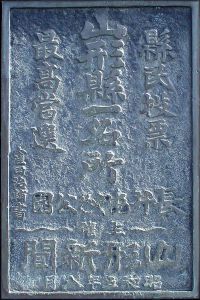

| 佐藤町長(通称あやめ町長)があやめ公園の拡張、施設の整備・花園の研究などを中央の要人に依頼し着々実施、中央噴水と池を整備した。面積が2町歩(2ヘクタール)。掛小屋がかかりサーカス・オートバイの絶壁乗りなど見物人集まる。最盛期は45軒ぐらいの売店が出た。 山形新聞社主催による山形県一 十秀決選リレー投票であやめ公園が名所の部で第一位となる。窪田県知事は記念碑に「山形県一名所」と揮ごう。国鉄もまた大々的に宣伝に乗り出す。これを記念して中央噴水を造成。観客のために長井線で初めて臨時列車を増発。臨時列車が長井駅に着くと、佐藤鶴吉町長が羽織袴姿で出迎え、歓迎の花火を打ち上げた。 |  |

|  |

昭和8年

| 北斗会が高台に「あやめ会館」を建設する。会館の建設と運営を行うため、北斗会を立ち上げた。出資者として、芳賀作右衛門・長沼惣右衛門・長沼清蔵・加藤嘉一・遠藤利吉・長沼市太郎・芳賀孝吉の7名。あやめ会館は公益的な運営であったが、太平洋戦争中の昭和18年まで続いた。解体後、東京電気長井工場の事務所に。あやめ会館建設に合わせるかのように、民営のカフエー(3階建て・グリーンホールの経営者)が完成した。 会館の名称は公募によるもので、高橋忠吉のものが採用、米1俵が商品だった。高橋忠吉は、明治28年に宮内に生れる。丸大扇屋に丁稚奉公、川柳家でもあり、あやめ公園開園記念碑建立に発起、昭和29年の長井あやめ愛好会発起人会の代表となる。 あやめ宣伝ポスター印刷(原画は長井高等学校教諭 浦とし作)。 長井音頭、長井小唄制作企画がおこり、山形新聞紙上で歌詞の募集を行う。音頭小唄作詞はそれぞれ佐藤信行、新野武が当選。長井音頭:作詞・佐藤信行 作曲・大村能章 唄・分山田和香。長井小唄:作詞・新野武 作曲・森儀八郎 編曲・大村能章 唄・松島詩子。 公園の夜景を撮影した写真があやめ公園写真1等賞に。(撮影:大河原正司 東京)後に絵葉書となる。 |

|  |

昭和10年

| あやめ公園に滝と築山を造成。合わせて、園内に桜を植える。 金田勝見の顕彰碑を建てるべく発起。 演芸館で「東海林太郎アトラクション」を興行(レコード販売店、呉服商が中心) 恋のぼんぼり 作詞:浦季子 作曲:山田栄一 唄:東海林太郎 あやめ踊り 作詞:佐藤信行(里宇春耕) 作曲:山田栄一 唄:〆香 |  |

昭和12年

| あやめ公園に開園記念碑建てる。7月11日、長井川柳社主催「あやめ川柳大会」で除幕式を行った。 |  |

昭和13年

| 長沼孝三作のあやめ公園ポスターが製作される。工費200円をかけ、公園内に水泳場を作る。 |

昭和17年

| 戦争の色が濃くなり、あやめ公園高台を町内会に貸付けし、野菜畑となる。 |

昭和18年

| 料理屋貸座敷業者の転業廃業あいつぐ。 あやめ会館が、東芝長井工場の事務所に売却される。 |

昭和20年

| 明治神宮から花菖蒲の苗を譲り受ける。品名株数不明。 |

昭和23年

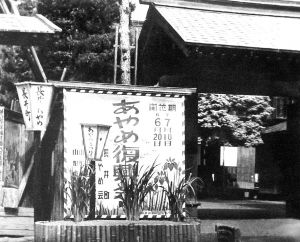

| 失業対策事業であやめ公園の復旧にとりかかる(昭和42年まで)。 花菖蒲を明治神宮から譲りうける。品名株数不明。近郷の民家に協力を願い、花菖蒲苗を寄付してもらう。種類は不明。埼玉県安行から一株15円で500株買い求める。 あやめ復興祭開かれる。堤防の桜50本もあやめ公園復活を記念して、寄付によって植えられた。 |  |

昭和26年

| 高橋忠吉は、花菖蒲が年々丈が短くなり花の色つやを失っているという世論から、同好の寺島・玉橋・斉藤・安部・柿間とグループを作り、あやめ鉢栽培を始める。 |

昭和27年

| 長井あやめ鉢作り愛好会発起人会開かれる。発起人会の代表に高橋忠吉。 |

昭和28年

| 初めて、あやめの宣伝カーを県外(福島・仙台・郡山)まで走らせた。 |  |

昭和29年

| 公園西北の森林を切り開き90万円であやめ会館(木造平屋建)建設。曙園(はぎ園)で第1回鉢つくり鑑賞会を開く。 11月15日 長井市誕生 人口:37,429人 あやめ公園も長井市の管理となる。 |

昭和30年

| 日本花菖蒲協会・平尾秀一氏来長。 町の協力を得て、第2回あやめ鉢作り展示会を中央部(現在のココス)で開催。 |

昭和31年

| 長井あやめ愛好会が3月18日に発足。会長に、当時の助役・羽田貞三、副会長に高橋忠吉。会員8名。 |

昭和33年

| 長井あやめ鉢作り愛好会が長井駅、山形交通待合室、市役所、郵便局で鉢づくりのあやめを展示。 |

昭和34年

| あやめ公園に鉢つくり展示場を設置、あやめ愛好会が展示。あやめ鉢つくり展示会始まる。 |

昭和37年

| 日本花菖蒲協会の井上清会長、平尾秀一理事長ほか30余名(あやめ愛好会40周年の歩みでは27名)が、長井を訪問。遍照寺で講演会、座談会が開かれる。翌日あやめ公園で平尾理事長らが30数種の長井古種と呼ばれる珍花を発見。 あやめ公園が日本花菖蒲協会の鑑賞園に指定される。 あやめ公園開園50周年記念に野川河畔で花火大会、220万円予算。 |

|

昭和38年

明治神宮から江戸系花菖蒲27種200株を譲り受ける。品種と株数 夕日潟(6英)5株/仙女洞(6英)10株/鳳凰城(3英)10株/真鶴(6英)5株/熊奮迅(6英)5株/剣の舞(6英)5株/錦褥(3英)5株/鳳台(6英)10株/黒雲(6英)10株/佐野渡(6英)10株/四方海(3英)10株/濃仙女(6英)5株/和田津海(3英)5株/秀紫(3英)10株/加茂川(3英)5株/桜川(6英)10株/滋賀浦波(6英)15株/浪乗舟(3英)5株/七小町(6英)10株/大鳴海(6英)5株/大紫(6英)5株/葵祭(3英)5株/初鴉(6英)5株/五月晴(6英)10株/蛇篭波(6英)5株/淡仙女(6英)5株/沖津白波(6英)10株 計27種 200株 |

「長井ブルース」「長井盆唄」を発表。第1回長井おどり大パレード開催。

長井市章制定。長沼孝三氏による。あやめがモチーフ。

昭和40年3月26日

| あやめ公園、松ヶ池公園が都市公園に。 |

昭和41年

| あやめ愛好会が、市からあやめの養成肥培委託を受ける。 |

昭和42年

| あやめ愛好会が仙台NHKテレビの取材を受ける。 |

昭和43年

| あやめ公園管理人を公募。 |

昭和46年

| 日本花菖蒲協会から「花菖蒲大図譜」発刊。朝日新聞社刊。長井古種15種掲載。 |

昭和47年

| 長井あやめ愛好会の一行、平尾秀一氏の案内で、東京京王百花苑・明治神宮の花菖蒲園を見学、のち潮来も。 |

昭和48年

| あやめ会館(現在の)が新築。公園も有料となる。あやめ鉢展示場を新設。 |

昭和49年

| 平尾秀一氏来訪。 |

昭和51年

| 第1回ミスあやめコンテスト開催。長井市在住の応募者はない。 |

昭和52年

| 日本花菖蒲協会平尾理事長以下25名来市。 |

昭和53年

| 長井市観光協会があやめ苗販売。あやめ育成研究会が立ち上がる。 |

昭和54年

| 日本花菖蒲協会平尾理事長来市、植え替え後の園内あやめを検分。 |

昭和55年

| 市民の木「つつじ」、市民の花「あやめ」決まる。 開園70周年記念行事を開催。開園70周年記念碑として碑のデザインを長沼孝三氏が。 日本花菖蒲協会平尾理事長の「あやめ栽培講演会」が開催され、また同氏からあやめ公園において将来の公園改造構想について指導を受ける。 |

昭和56年

| あやめ公園入園料、大人300円、子供100円に。 長沼孝三デザインによるあやめ公園70周年碑建立。 静岡県掛川市の加茂花菖蒲園から苗を購入。 鈴木倉雄、高橋忠吉手記「あやめ公園回想記」を複製、図書館に。 |  |

昭和57年

| 芳文に「花菖蒲古種花かつみの由来をさぐる」と題して飯澤半衛門寄稿。 |

昭和58年

| あやめおとぎの国開設。 |

昭和60年

| 長井市花いっぱいコンクール始まる。 |

昭和61年

| あやめ公園が長井市観光協会に管理を委託。入園料大人500円、子供200円に。 観光協会に、あやめ育成会が発足。会長に柿間俊平氏。 第11回ミスあやめコンテスト開催。最終回。 |

昭和62年

| あやめ育成専門指導員が配置される。柿間俊平氏。 |

昭和63年

| 地場産業振興センターで第1回あやめ切り花展開催。 長井あやめ愛好会が「花菖蒲品種一覧」を発刊。 |

平成元年

| 入園料大人510円、小人200円に。 第2回あやめサミットを長井で開催。 |

平成2年

| 長井古種13種が長井市指定天然記念物に。 |

平成4年

| 通年公園を目指し、平成8年まであやめ公園改良工事が行われる。総工費5億3千3百万円。 須貝三男氏、芳文に「花菖蒲」連載始める。16回連載。 |

平成7年

| 京王百花苑から花菖蒲5万株を譲り受ける。 |

平成8年

| フラワー都市交流協議会総会を長井市で開催。 あやめ公園あやめ通り口に、長井と白石のライオンズクラブが姉妹クラブ30周年記念の時計付きモニュメントを建てる。 長井市が花のまちづくりコンクールの市町村部門で農林大臣表彰を受賞。 |

平成9年

| 入園料大人520円、小人210円に。 |

平成11年

| 日本花菖蒲協会の総会を長井市で開催。 |

平成12年

| あやめ公園開園記念碑を公園中央に移転。 水上ステージを改修。 長井おどり大パレードを休止。 ボランティアガイド「黒獅子の里案内人」設立。 |

平成13年

| 無料休憩所前の八ツ橋改修。 あら館あやめ愛好会に圃場の一部120㎡を委託。 長井小学校6年生親子があやめ植え替えを体験。 芳文263~265号に「あやめ公園回想記」高橋忠吉著を紹介。 あやめ公園改革委員会を設置、あやめ公園の再生を目指す。 |

平成14年

| あら館あやめ愛好会に、さらに圃場の一部140㎡を委託、長井あやめ愛好会に圃場の一部200㎡を委託。 あやめ公園駅が民間の力で設置される。 あやめ栽培の技術向上のためのあやめ育成研究会議を立ち上げる。 |

平成21年

| 地場産業振興センター、あやめ切り花展をこの年で終了。 |

平成22年

| あやめ公園100周年記念事業開催。 あやめ切り花展に変わり、丸大扇屋を会場に「あやめ大華展」を開催。 |

平成23年

| あやめ愛好会が活動を閉じる。 |