朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

延享4年(1747)二代鈴木清助が山頂に秋葉神社を創建したことから、以後この山を秋葉山というようになりました。秋葉神社は古くから火伏せ、商売繁盛の神として周辺村々の厚い信仰をうけてきました。頂上西側下には奉納相撲を行った跡が見られます。明治40年(1907)7月に神社焼失しますが、同43年(1910)1月に再建しました。その後、社屋の破損がひどく昭和59年(1984)に解体、ご神体は鈴木家の土蔵に安置し跡地に記念碑を建立しました。

※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※秋葉山の山頂です。 →秋葉山エリア(大谷) |

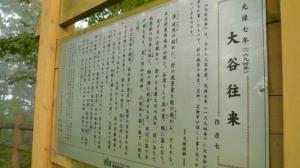

秋葉山山頂に『大谷往来』の全文を表した説明板が建てられています。『大谷往来』は、元禄7年(1694)大谷村の彦七が記したもので、自然豊かな大谷の四季を順序よく的確に美しい文章で書き表しています。しかも短い文章の中で名所旧跡や神社仏閣、動植物、特産品など、300年前の村の様子が一目で分かり、『大谷往来』は、まさに元禄のエコミュージアムといえます。

※『大谷郷』より抜粋 →『大谷往来』全文 大谷の皆さんのお話 →大谷往来の風景について →彦七は風和かもしれない →大谷往来には節があった →『大谷往来』について →アクセスマップはこちら →秋葉山エリア(大谷) |

戦国時代、大谷集落の南西方向の真木山に真木山城(写真左)があり、秋葉山(写真中央)は森山と呼ばれ、猿田楯(写真右)と共に敵からの攻撃に備える出城(楯)となっていました。弓の矢に使ったといわれる矢竹は今も自生しています。真木山城大谷家は血縁関係にあった大江家が天正12年(1584)に最上家に滅ぼされた時、最上家に仕えるのではなく農民として土着する道を選びました。

※写真は用山山頂から見た秋葉山 ※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら →秋葉山エリア(大谷) |

五百川峡谷ビューポイント。「元禄時代に書き綴られた『大谷往来』の風景と変わりなく滔々と流れる最上川が眼下に見える。」

撰/堀敬太郎さん(大谷) 写真/堀敬太郎さん「絵になる風景賞」受賞(平成10年) →春の眺望はこちら →アクセスマップはこちら ※県道112号より入った秋葉山グラウンド南側駐車場に登り口があります。 →秋葉山エリア(大谷) |

助の巻の「さくら地蔵尊」は、通称「いぼ地蔵」と呼ばれ親しまれてきました。

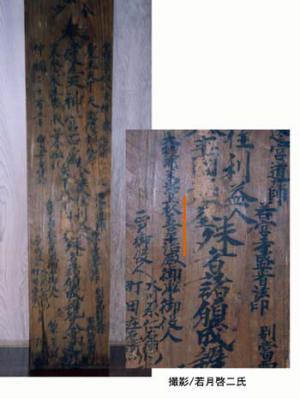

別当鈴木家によると「由来は定かではないが、数百年の昔、小川の向かいに天にそびえる桜の老木があり、それが枯れて洞中から地蔵尊が現れた。それで桜地蔵尊といわれ、家内安全、子どもの成長、五穀豊穣の守護神として庶民の信仰が厚かった。特にいぼの治療にはご利益が多く、遠く東京や川崎方面から参詣に来た」と。昭和8年に火災のため惜しくも文書、記録は消失したが、「桜地蔵尊助ノ巻村」の木版の中に、立派な地蔵尊の木造が彫刻され、家宝として今に伝えられています。例祭は旧3月24日。明治のはじめに山際にあったものを現在地に移したとされています。 ※『ふるさと朝日町散歩』(昭和63年)より抜粋 →アクセスマップ |

舟運時代、最上川最大難所といわれた五百川峡谷には大難所5ヵ所(朝日町内4ヵ所)、難所15ヵ所(朝日町内11ヵ所)があり、多くの船が転覆しました。流域にはニ渡(荷渡・仁和足)神社など、安全舟運を祈願したとされる神社がいくつもあります。

大難所“三階の滝”に続く難所“天神巻き”のある助ノ巻には、上杉家が改修したとされる天神宮があります。社殿棟札には「上杉喜平治」の名前が書かれてあります。天神巻きで助けることがたびたびあったので「助ノ巻(すけのまき)」になったと云われています。神社裏の崖下が天神巻きです。 →上杉喜平治の棟札写真(撮影/若月啓二氏) →アクセスマップはこちら |

|

朝日町の花「ヒメサユリ」は、棚田を見下ろす一本松農村公園で見ることができます。昔は家畜用にいつも草を刈って日当りを良くしていたのでいたる所で見られたのだそうです。種を蒔いてから6年でやっと一輪花を咲かせます。一本松公園は地元「ヒメサユリ保全の会」の皆さんの活動により、昔と同じ風景を楽しむことができるようになりました。見頃は5月末から6月初め頃。毎年ひめさゆり祭りも開催されています。

長岡嘉一郎さんのお話 →「町在来種の栽培を」ヒメサユリ愛好会の取り組み →棚田とヒメサユリ見学会(PC) →アクセス |

棚田の用水は、油子沢から隧道と水路で取水し、いったん春日沼に溜め、そこから隧道で引いていますが、現在は安定した水量を図るためにポンプを使って最上川からも取水できるようになりました。

→アクセスマップはこちら |

|

戦国時代の最上家と上杉家の戦いの舞台の一つ。朝日川の流れと川側の絶壁による守り、そして敵兵を一ヵ所におびき寄せて攻めるための曲輪や三十堀、たて堀の配置がなされています。常盤地区を挙げての整備により明確に見る事ができるようになりました。

正面には、かつて栄えた朝日岳信仰の第一遥拝所だった水口十一面観音堂があります。 ※写真は西部公民館から見た水口観音堂と楯跡(写真/安藤美智子) →歴史見学会 「朝日町の天地人」(PC) →アクセスマップはこちら ※十一面観音堂の裏山です。 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

※『大谷郷』より抜粋

→アクセスマップはこちら

※秋葉山グラウンド北側駐車場(右側)から登れます。山頂まで10分。途中には山ノ神社や稲荷神社が祭られています。

→フォトギャラリー(PC)

→秋葉山エリア(大谷)