朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

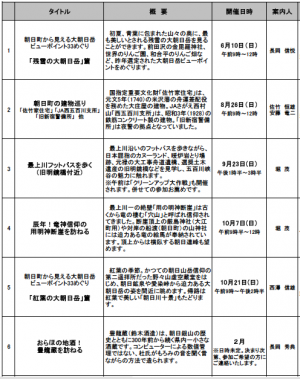

朝日町エコミュージアム案内人の会では、町民が学芸員となって、朝日町の歴史や文化、自然、産業などについて自分達の経験と知識をもとにガイドいたしております。

ご希望の方は、エコミュージアムルームに一週間前までにお申込み下さい。 ■サテライト案内人(訪ねたい見学地を詳しく案内します) ・1ヶ所2,000円(9:00〜16:00の30分〜1時間) ■道先案内人(同行してルート・概要などを案内します) ・サテライト1ヶ所2,000円(9:00〜16:00の1時間程度) ・半日コース 4,000円(9:00〜16:00の3時間程度) ・1日コース 6,000円(9:00〜16:00の6時間程度) ※個人でも団体でも同じ料金です。 ※地理に詳しくない方は、道先案内人の同行をおすすめいたします。 →おすすめコース一覧 申し込み方法/ 下記フォームに、訪ねたい見学地、日時、人数、お名前、ご連絡先などをご記入の上お送り下さい。 →こちら もしくは →申し込み用紙(PDF) をダウンロード下さり、FAXで下記までお送り下さい。 エコミュージアムルーム TELとFAX 0237-67-2128 (月曜休) |

{PDF} ダウンロード 296.4KB_Adobe PDF

お話 : 白田重明さん(朝日町ワイン総務部長) 〈オーナーワイン制度〉 平成3年から始めたオーナー制度は、工場や畑の案内、収穫体験、芋煮会形式の交流会を開いている。開始当時は5年後にワインが送られる方法だったので次第に入る方が減ってしまう問題があった。平成6年からは、白ワインは1年後、赤ワインは2年後の短期のオーナー制度に変えた。現在は全国から250人の会員で350口数入っていただいている。交流会は半分の120人位の会員+家族で350人位の集まりになる。ワインは置いておけばおくほど良くなるものではないので、作っておいしい時に飲んでもらって、また次の生産につなげることが大事だと思っている。そのためにも、商売のみに終わらず、届くワインがどういう場所で、どういう人達が関わって、どういう風にして作られているかということを伝えられるとてもいいシスデムだと思っている。 〈親子体験事業〉 もう一つ2002年から中学3年生の親子体験事業に取り組んでいる。当時の学年委員長だった松谷屋の白田和好さんと相談してブドウのもぎ取りを始めた。カベルソービニヨンというぶどうは5年熟成させるとおいしくなる。樽で2年。瓶につめて3年。15歳の三年生が成人する頃にちょうど良くなる。いただいた体験料をあてて成人式の4月29日に届けるようにしている。成人を祝う初めてのお酒は朝日町ワインを飲んでもらいたいし、町や県から出ていった時に朝日町ワインのことを話せるようになってもらいたいと願っている。ラベルは5年前にいただいたグループごとの写真をレイアウトして貼っている。結婚式で、オリジナルラベルを貼ったワインを使う方も増えている。少しずついい方向に繋がってきていると感じているので大事に続けていきたい。 〈畑に来て欲しい〉 ワイン城に一番人が訪れるのは、サクランボの季節や10月頃。見学にいらしたお客様に一番面白いと好評なのは、タンクや機械の工場の説明よりも畑。畑には入っていけないと思っているので、なるべく声かけして入ってもらっている。たとえば、カベルソービニヨンの完熟前のピーマンのような香りを嗅いでもらう。どこかで買ったカベルソービニヨンワインにピーマンの香りがしたら、完熟前のぶどうを使ってしまったことになる。そんなことをお話しすると、納得して帰られる。畑には畑でしか体験できないことがある。 (取材/平成22年2月) 白田重明氏(しらた・しげあき) 昭和32年(1957)生まれ。昭和50年に上山農業高校を卒業し山形朝日農協に就職。山形果実酒製造(有)に出向し、国税庁醸造試験所(東京都)へ研修。翌年研修を終了し、ワイン醸造に取り組む。以後、フランス、ドイツ、スペイン、アメリカなど数回のワイン海外研修を重ねる。国産ワインコンクールの審査員を第1回(平成15年)より4年間務める。有限会社朝日町ワイン総務部長。山形県ワイン酒造組合・事業推進委員長。 ※写真は朝日町ワインホームページより抜粋 ※上記ダウンロードボタンより印刷用pdfファイルを開けます |

|

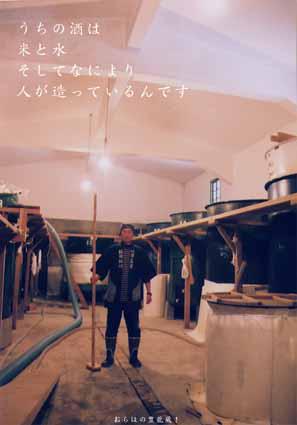

地酒「豊龍」を造る豊龍蔵は、朝日鉱山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。

現在も杜氏がもろみの発酵する音を聞く昔ながらの方法で管理しています。その歴史やこだわりについてお話を伺います。 日 時 2月9日(日) 13:30〜15:30 お 話 鈴木和香子さん(月山酒造会長) 案 内 人 長岡秀典 参 加 費 500円(資料・保険代) 募集人数 20人(定員になり次第〆切) 集合場所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」2F会議室 申込締切 2月7日(金)正午 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申し込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL 0237-67-2128(9:00〜17:00 月・木曜休) |

朝日町の地酒「豊龍」を作る鈴木酒造(月山酒造に合資)は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。杜氏がもろみの発酵する音を聞いて管理しています。酒蔵を訪ねお話をうかがいます。町外の方もお待ちしております。

日 時 2011年 2月 6日 午後1時半より 案内人 長岡秀典 定 員 15人(初めての方を優先いたします) 参加費 / 500円(保険料込み) 申込み / 朝日町エコミュージアムルーム TEL0237-67-2128(月曜休) →鈴木酒造について →フォトギャラリー(PC) |

雪の少ない今年は知られざる冬の大沼を見に行くチャンスです。雪景色の中、はたして浮島は動いているのかみんなで確かめに行きませんか?見学後はひきずりうどんであったまりましょう。

日 時 2月23日(日)9:00〜13:00 お 話 最上俊一郎さん(大行院52代別当) 案内人 堀 茂 参加費 1,000円(資料・保険・昼食代) 募集人数 10人(定員になり次第〆切) 集合場所 朝日町エコミュージアムコアセンター 「創遊館」エコルーム前 持ち物 防寒具・お持ちの方はかんじき等 申込締切 2月21日(金)正午 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申し込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL 0237-67-2128(9:00〜17:00 月・木曜休) ※写真/故阿部幸作氏撮影 |

エコルームで手に入れた資料や地図を片手に現地を訪ねましょう。(無料)

また、ガイドブック「朝日町エコミュージアムの小径」シリーズやエコミュージアムノート、関係する書籍・VTR等の販売もしております。隣接する図書館には朝日町コーナーがあり、参考になる本を借りることもできます。 →エコミュージアムノート一覧(PCサイト) ※ダウンロードできます 〈お願い〉 紹介している見学ポイントには、いつでも自由に訪ねられる所と、営業日や開館日が設定してある所、エコルームで申し込まないと訪ねられない所があります。詳しくはエコルームへお問い合わせ下さい。 |

{PDF} ダウンロード 277.4KB_Adobe PDF

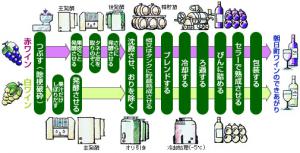

お話 : 白田重明氏(朝日町ワイン総務部長) 〈ワインの造り方〉 ワインは大きく分けると赤ワインと白ワイン。原料は黒いぶどうと白いぶどうがある。 赤ワインは黒いぶどうからへたの部分だけ取り除いて皮ごとつぶしてタンクにいれワイン酵母を入れて温度管理をして撹拌しながら2週間くらい発酵させる。皮に含まれるうまみ成分を出してから搾るのが赤ワイン。皮に含まれている色素や種にある渋みなどが入るので、赤ワインは酸味があって渋みがあって少しクセがある。それをタンクに入れて2~3年熟成させる。 白ワインは白いぶどうをつぶしてすぐに搾り、果汁だけを発酵させる。皮の成分は搾る時に少し出るが、渋みや苦みがほとんどない。 ロゼは白ワインと同じ製法で黒いぶどうを使って作る。これが基本的な三種類のワインの造り方。うちではやっていないが、赤ワインと白ワインを混ぜて造っているところもある。 赤ワインはボデイがあり渋みなど味の幅がある。白ワインは軽めでフレッシュ感がある。たとえば、赤ワインは皮ごと仕込んだのを2週間かかるところを4日位で抜けば、通常の三分の一の色になる。 〈30種類のワイン〉 色をうすく出す事ができる。白ワインは皮をすぐに取り除かないで二、三日浸けてから取り除皮のうまみが少し出る。そんなふうに少しずつ製法を変える事により様々な味のワインを作ることができる。売店にある30種類のワインはそうやって造っている。 (取材/平成22年2月) 白田重明氏(しらた・しげあき) 昭和32年(1957)生まれ。昭和50年に上山農業高校を卒業し山形朝日農協に就職。山形果実酒製造(有)に出向し、国税庁醸造試験所(東京都)へ研修。翌年研修を終了し、ワイン醸造に取り組む。以後、フランス、ドイツ、スペイン、アメリカなど数回のワイン海外研修を重ねる。国産ワインコンクールの審査員を第1回(平成15年)より4年間務める。有限会社朝日町ワイン総務部長。山形県ワイン酒造組合・事業推進委員長。 ※上記ダウンロードボタンより印刷用pdfファイルを開けます |

朝日町では、恵まれた自然環境のもと、ぶどう栽培農家とワイン工場職員の熱意により人気のワインが造られています。

朝日町のワイン製造は、昭和19年(1944)に「山形果実酒製造有限会社」が政府の命令を受け、電波探知機に使う軍需物資ロッシェル塩を取り出すことを目的として始まりました。昭和27年からの大手サントリー「赤玉ポートワイン」の原酒造りを経て、昭和48年に農協の援助を受け自社ブランドの「サンワイン」を発売します。昭和50年(1975)には、農協と朝日町の共同出資の会社を設立し現在地に新工場を建設しました。研鑽を重ね、昭和54年にはついにマスカットベリーA、セーベル、リースリング種を原料とした新製品「朝日町ワイン」が誕生。平成2年には社名も「朝日町ワイン」と変わりました。平成 11年にはブランデー「高野」も発売。翌年に整備された「ワイン城」では、ぶどう園や工場で一部生産工程の見学や試飲・購入もできるようになり多くのワインファンが訪れています。 (有)朝日町ワイン 〒990-1304 山形県西村山郡朝日町大字大谷字高野1080番地 TEL 0237-68-2611 FAX 0237-68-2612 →(有)朝日町ワイン公式サイト(PC) ▽朝日町ワインをもっと探る______ ▽お問い合わせはこちら_______ 〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿2265 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコミュージアムルーム内 TEL:0237-67-2128 eco@town.asahi.yamagata.jp ▽飲食・宿泊情報はこちら_______ 朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト(PCサイト) |

日本で初めて旧石器の存在を知らせたのが「大隅遺跡(おおすみいせき)」です。昭和11年(1936)大竹国治が明鏡橋工事の際に出て来た石片をただの石ではないと直感し、屋根裏に保存していたものを、昭和24年(1949)菅井進氏が旧石器であるとの確信を持ち、同人誌『縄文』に発表しました。このことは日本での旧石器第一発見とされている群馬県の岩宿遺跡よりも早い発表だったのです。

▽大隅遺跡エリアをもっと探る______ ▽お問い合わせはこちら_______ 〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿2265 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコミュージアムルーム内 TEL:0237-67-2128 eco@town.asahi.yamagata.jp ▽飲食・宿泊情報はこちら_______ 朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト(PCサイト) |

朝日町の北部にある「秋葉山(旧秋葉山楯跡)」は山頂まで約10分。のどかな最上川の流れを眺められる頂上に「大谷往来」の看板があります。これは元禄時代以降に大谷地区の寺子屋で教材として活用されたもので、周辺の名勝・旧跡・特産物が紹介されています。

麓に開けた大谷地区は、菅原道真の子孫が移り住んだ土地と言い伝えられ「四天神」をはじめ随所にその歴史を物語る文化財が残っています。また、秋葉山と明神断崖に挟まれた真中地区には心鏡上人の黄金の橋伝説が残り、船渡地区では県内唯一の柱根が残る縄文遺跡が発見されています。 ▽秋葉山エリアをもっと探る______ ▽お問い合わせはこちら_______ 〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿2265 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコミュージアムルーム内 TEL:0237-67-2128 eco@town.asahi.yamagata.jp ▽飲食・宿泊情報はこちら_______ 朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト(PCサイト) |

国の名勝「大沼の浮島」は歴史も古く、伝説の多い昔から著名な観光地です。白鳳9年(680)に山岳修験者の役小角により発見され、その弟子覚道が開いたと伝えられています。沼の周辺はブナやミズナラの巨木など多様な植物群に覆われ沼を浮遊する島々の存在で全国的に有名です。「浮島稲荷神社」は、かつて大江家・最上家・徳川家の祈願所としての役目を果たしていました。大沼には「大沼楯跡」があります。

大暮山地区の萬福寺には「瞽女(ごぜ)の墓」があります。瞽女は、歌や語りで旅をしながら生活していた盲目の娘達のことで、この墓は崖に転落し亡くなった越後のあき瞽女を供養したものです。 ▽大沼浮島エリアをもっと探る______ ▽お問い合わせはこちら_______ 〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿2265 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコミュージアムルーム内 TEL:0237-67-2128 eco@town.asahi.yamagata.jp ▽飲食・宿泊情報はこちら_______ 朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト(PCサイト) |

最上川の荒砥から左沢間のおよそ25kmは、古くから“五百川峡谷(いもがわきょうこく)”と呼ばれてきました。最上川の中で唯一ここだけが連続する“瀬”を持っていますが、その流れは特異な水質浄化力を持ち、上流部で汚れた水を回復させ、常に最上川の中で最もきれいな水質を保っています。

ここは、かつての最上川舟運にとって最大の難所でした。江戸時代には、米沢藩が峡谷全体を掘削し通船を可能にした革命的な歴史があり、日本最長といわれるその舟道遺構が峡谷全体に残っています。 昭和40年頃までは、瀬を利用した簗漁(やなりょう)が盛んに行われ、その数は最上川で一番を誇っていました。現在は、峡谷の新鮮で豊富な苔が育てる“巨鮎”を求めた友釣り愛好者たちの人気スポットとなっています。 また、断崖の自然美と激しい流れは、カヌー愛好者たちにとって絶好の場所となっており、その優れた自然は、町の中心部でありながら鳥など生き物たちのサンクチュアリになっていることも確認されました。 さらに、最上川にはじめて架橋されたのが「明鏡橋」ですが、五代目のコンクリートアーチ橋はデザインや土木技術が認められ選奨土木遺産に指定されています。 ▽五百川峡谷エリアをもっと探る______ →詳しくはこちら →見学場所(中・西部)はこちら →見学場所(北部)はこちら →住民学芸員のお話はこちら →関係団体・書籍はこちら →五百川峡谷ビューポイント →事業報告はこちら →フォトギャラリー(PC) →アクセスマップはこちら ▽お問い合わせはこちら_______ 〒990-1442山形県西村山郡朝日町大字宮宿2265 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコミュージアムルーム内 TEL:0237-67-2128 eco@town.asahi.yamagata.jp ▽飲食・宿泊情報はこちら_______ 朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト →朝日町観光協会サイト(PCサイト) |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お話 : 白田重明さん(朝日町ワイン総務部長)

〈ロゼ部門3年連続最優秀カテゴリー賞受賞〉

国産ワインコンクールが始まった7年前から出展している。審査は瓶に黒いビニールを巻いてどこのワインか分からないようにして行われる。一年目は出品したが全く受賞できなかった。二年目にセレクトルージュの赤が入賞した。そして3年目に3アイテム、4年目には4アイテムが入賞した。転機になったのは2006年に「マスカットブラッシュ夢色」が銅賞を受賞したこと。1100円のものが受賞した。

元々ロゼはあまり売れなかった。10年位前の赤ワインブーム以前の売れる割合は、赤ワインは2割、 白ワイン7割、ロゼワインは1割。ブーム後は、赤ワイン6割、白ワイン3割、ロゼワイン1割。朝日町ワインは、はじめ赤ワインを作り、次にロゼワインを作った。その後、白ワインを作れるようになって売上が伸びてきた。反面、ロゼワインはだんだん売れなくなって、作る意欲もなくなってきていた。味が悪くなって廃棄処分したこともあった。

2004年に若手の醸造担当職員から「一タンク作ってみたい」と申し出があり、真面目に作らせてみた。それが二年後に受賞した。「まぐれでもたいしたものだ」と、みんなで大変喜んだ。これ位認められるならとまた頑張って作り、翌2007年には、なんと銀賞のロゼ部門最優秀カテゴリー賞をもらった。2008年にもマスカットブラッシュ夢色が同じ銀賞のロゼ部門最優秀カテゴリー賞をもらった。そして2009年にロゼがまたもらった。3年連続でロゼが受賞した。合計では7アイテムも入賞するに至った。

〈スパークリングワイン〉

はじめて入賞したスパークリングワインのナイアガラとミュラーは、営業に回っている職員がこれからはスパークリングワインの人気が出て来ることを察知して、作ってみたのがはじまり。まずはノズル一本の機械を買って作り、販売してみたら評判がよく、今度はノズル3本の機械やエアーで詰める設備を整備して、需要に堪えられるようにした。営業で得てきた情報をうまく生産につなげるようにしている。

大手のようによそからぶどうを仕入れて作るのではなく、朝日町産のぶどうでワインを作り、賞を取ることにこだわっている。今年もいくつ入賞するかは分からないが出展することにしている。

(取材/平成22年2月)

白田重明氏(しらた・しげあき)

昭和32年(1957)生まれ。昭和50年に上山農業高校を卒業し山形朝日農協に就職。山形果実酒製造(有)に出向し、国税庁醸造試験所(東京都)へ研修。翌年研修を終了し、ワイン醸造に取り組む。以後、フランス、ドイツ、スペイン、アメリカなど数回のワイン海外研修を重ねる。国産ワインコンクールの審査員を第1回(平成15年)より4年間務める。有限会社朝日町ワイン総務部長。山形県ワイン酒造組合・事業推進委員長。

※上記ダウンロードボタンより印刷用pdfファイルを開けます