朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

栗木沢地内の川原に、小山のような白っぽい砂岩が長く連なっていて、その先に青々とした最上川の清流が見える。こんな景観を面白岩と言ったのだろう。

大正3年(1914)頃、大隅の菅井長蔵という人が、面白岩を使って養蚕用の暖炉を考案し、「安全だんろ」の名で新案特許を取り、大量生産をはじめた。養蚕が盛んな時代だったので、注文が殺到し、年間3000個以上販売し、石工が18人もいたと言われていた。県内一のかまどの産地として有名になったそうだ。 以前は左岸側を水が流れておらず、昭和40年の羽越水害から現在の流れになった。 お話 : 堀敬太郎さん 平成20年 ※写真は志藤富男氏所有の安全だんろ(縦33cm、横60cm、高28cm) →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

会が発足してまず取り組んだのは、種子の採取。町外から栽培に適した強い品種を取り寄せることも可能でしたが、「朝日町の在来品種をこつこつそだてていこう」というのが会の方針でした。

自生のものは植物としてそう強いわけではなく繊細。手間暇がかかることを承知の上、能中の一本松公園に自生しているものから種子を採取し、平成9年秋に種まきを行いました。 その後、順調に発芽・生育し迎えた平成13年秋、栽培地が手狭になったため、広い土地に移植することになりました。しかし、これが悲惨な結果を生むことに。 移植場所が距離的に遠く、手入れが行き届かなかったことや土壌が合わなかったことなどが原因で数が激減。平成17年、やむなく当初の自生地である一本松公園に戻すことになりました。 これまで、いろいろな失敗がありましたが、その都度、会の志である「ヒメサユリの町」らしくなるまで頑張らなくてはならないという「使命感」を思い出し、がんばってきました。これからも会として、一本松公園などへの定植を毎年継続していきますが、これまでの挫折から学んだ栽培技術を、多くの人に伝えていくことが今後の私たちの役割と思っています。 毎年6月、家庭の庭先など、町内いたるところでヒメサユリが咲く風景…いつしかそんな日が訪れることを夢見ています。 お話 : 長岡嘉一郎さん (大谷六 ヒメサユリ愛好会会長) 『広報あさひまち平成21年6月号』より抜粋 →朝日町の花ヒメサユリ |

|

創遊館エコルーム前のエココーナーにて「朝日町エコミュージアムと西澤信雄」展を開催しております。

故西澤信雄氏の著書や、広報あさひまちに掲載されたエコミュージアム関連の記事、これまでのエコミュージアムの活動をまとめたパネルなどを展示しております。お立ち寄りの際はぜひご覧ください。 場所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 エコルーム前エココーナー 期日 令和5年11月3日〜 |

{PDF} ダウンロード 579KB_Adobe PDF

私たちが暮らす朝日町は、約30年前に「地球にやさしい町宣言」をしている、まさにSDGsを町の政策に取り込んだ、いわゆる環境問題の先進地でもあります。 エコミュージアム30周年記念事業として、町内の各地区にあるエコミュージアムサテライトから選定した12箇所を、地球にやさしいポイントを理解し学習しながらめぐります。 意外なところに、私たちが身近に地球の問題・SDGを考えるポイントがあります。ご家族やお友達を誘ってぜひご参加ください! ■SDGs(エスディージーズ)とは? 「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。 ■スタンプラリールール 選定した12箇所の各ポイントに、目印の”のぼり”とサテライトの説明文・スタンプを設置します。参加者は、車で各ポイントを回りながら、スタンプをエコバックに押して集めてください。ゴール後、スタンプをすべて集めた方には、閉会式で「地球にやさしい町めぐり、SDGsラリー完走証」を進呈します。 参加申込み頂いた方には、事前に12箇所のポイントを記した地図をお送りします。当日まで、どのルートで巡るかを考えてきてください。 日 時 2019年10月20日(日) 9:00〜15:30 参加費 1組500円(参加者1組につき布エコバックを1枚配布いたします。※スタンプ押印用) ※町内各地をめぐりますので、車での参加をお願いいたします。 昼食は各自ご準備ください。 |

朝日町の文化財や名所を携帯電話サイトが案内いたします。16エリアに分け500点以上のデータを収めてあります。住民学芸員のお話も読むことができますので、風景だけではない朝日町の環境と住民の関わりについて、より深く知ることができます。町外の方は観光に、町内の方は郷土学習にお役立て下さい。

〔方法〕 ■現地でQRコードを読み取る 各見学場所の拠点に貼付けてある「QRコードシール(画像参照)」を携帯電話で読み取りモバイルサイトを開けば、その場でエリア概要や見学ポイントについての詳しい説明を読むことができます。 ■あらかじめこのサイトを携帯電話に登録 あらかじめ当サイト左下のQRコードを携帯電話で読み取り、モバイルサイトを登録しておけば、シールを探さなくてもどこでも開くことができます。下記アドレスを入力しても開きます。 http://asahi-ecom.jp/m/ ■和合産直のケータイガイドマップ 産直和合様の駐車場にケータイガイドマップを設置しております。朝日町にいらした時はこの看板でQRコードを読み取ることができます。パンフレットも置かせていただいております。 (お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光に、より深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) →ケータイガイドのシステム制作について |

ご自宅に眠っている8mmフィルムをお持ちの方、この機会にデジタル化してみませんか。

デジタル化した映像はDVDにしてお渡しいたします。詳しくはエコルームまでお問い合わせください。 ・朝日町の地区の行事、運動会、祭り、昔の街並み、手仕事などを映したもの。 ※結婚式や家族旅行など個人的な記録は除きます ・デジタル化した映像は資料としてエコルームで保存させていただきます。 また、催し等で公開させていただく場合がございます。 問合せ先 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 TEL 0237-67-2128 |

高田地区や下芦沢地区の区長さんより、ホタルがそろそろ見られ始めた情報をいただきました。高田の佐竹啓次さんは「見頃は、毎年6月20日から7月10日頃の夜8時〜9時頃。ピークは6月末頃。夜でも気温が高く、湿った空気の時にたくさん見られる」とのこと。どうぞ出かけてみて下さい。

※詳しい場所はエコルームまでお問い合わせ下さい。 →メダカの高田分校とホタルの里 →高田メダカとホタルの里マップ |

林野庁の「森の巨人たち百選」に選ばれた幹周り9.27メートルのクロべの巨木と、新緑のブナの森を楽しみます。朝日町ふるさとミニ紀行Vol.2(朝日町エコミュージアム案内人の会)

日時 / 平成22年5月30日(日)午前 参加費 / 500円(資料・保険代) 集合 / 朝日鉱泉ナチュラリストの家駐車場 定員 / 10人(2時間半の登山ができる方) 案内 / 西澤信雄 ※弁当、飲み物ご持参下さい 申込み / エコルーム Tel 0237-67-2128 まで(月・木休み) もしくは左下お申込みフォームより。〆切5/20 →朝日鉱泉ナチュラリストの家 (PCサイト) |

{PDF} ダウンロード 100.3KB_Adobe PDF

菅原道真が大宰府左遷の折に、その姫君一族が移り住んだといわれる朝日町大谷地区。文久3年(1863)に焼失した天満宮は、本殿、拝殿、神楽殿、1間四面の末社が9社、そして仁王門がある大規模な神社でした。地元歴史家の堀敬太郎氏にお話をうかがいながら、焼け残った仁王像や大江町柳川の熊野神社にも足を伸ばし、本殿に使われている元末社などを見学します。お昼は手打ちそばを食べます。紅葉もきれいです。ぜひご参加ください。 日 時 11月6日(日)午前9時〜午後1時頃 集 合 大谷往来館 参加費 1200円(資料・そば代込み) 申込み エコミュージアムルーム ☎0237-67-2128 案 内 堀 敬太郎氏(風和会代表) ※熊野神社にはマイクロバスで移動します。 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 ↑上記ダウンロードボタンよりチラシを開くことができます。 →大谷地区について |

JAさがえ西村山西五百川支所の建物は、昭和3年に創立20周年記念事業として建てられた鉄筋コンクリート建築です。当時として鉄筋コンクリートの組合事務所は、全国的に珍しかったそうです。

細部に見られる洋風な装飾や、丸いステンドグラス、そして通りにどっしりとそびえ立つプラタナスの並木がとても印象的です。 取材させていただいた佐竹支所長から、同じ建物が九州の方にもあるらしいという話を聞きました。もし、今もまだ残っていたら是非見てみたいなと思いました。 白壁、幾何学的デザインの木製のドア、三階の半丸窓、昔の計算機、たくさんの昔の帳簿、木製の本棚、地下室、玄関…。様々な歴史が刻まれています。 報告 : 宮森友香(エコルーム職員) 取材 : 平成14年(2002) ※内部見学はJA西五百川支所にお問い合わせ下さい。 Tel0237-67-2131 |

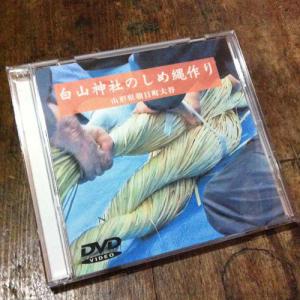

これは、氏子総代の皆さんの作業(菅刈り、繋ぐ編み込み、綯う様子、設置)を、半年かけて撮影したものです。しめ縄の作りのマニュアルになるように編集しております。近頃、ビニール製のしめ縄をよく見かけますが、このビデオがお役にたてれば幸いです。

■DVD『白山神社のしめ縄作り』(18分) ご協力 白山神社氏子会の皆様 撮 影 安藤美智子 管野一葉 編集・聞き書き 安藤竜二 制 作 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 頒布価格 1000円 ※エコルームで頒布いたしております。 ※郵送もできます。左記のお問い合わせフォームよりお申込みください。 ※売り上げはエコミュージアム活動費に充てられます。 |

平成元年(1988)「町にある自然を活かし共生できるような観光地づくり」を目指した町営の朝日山麓家族旅行村「Asahi自然観」が建設されました。ホテル、コテージ、キャンプ場、スキー場、グラウンドゴルフコースがあり、ブナ林の自然を満喫できる宿泊施設となっています。近くの高台には町民の寄付により建立された「空気神社」もあります。

TEL0237-83-7111 →公式PCサイト →モバイルサイト →アクセスマップはこちら |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

若い頃から、歴史や地理に興味があったが、特別な勉強をしたことはなかった。

初めて『大谷往来』を知ったのは、昭和三十五年頃に大谷小の沖津先生が出した『私たちの村』という冊子に載っていたのを見たのが最初だと思う。

昭和五十年前後から、いろいろな原本を見てそれぞれに違うところがあるので、これは何とかしなければならないと考えて勉強した。

初めて皆さんに紹介したのは、昭和六十年頃に大谷郵便局の『郵便局だより』というものに、何か村の情報でも載せようと『大谷往来』のことを書いたんだ。

〈『大谷往来』の写真を同級会に見せようとして〉

昭和四十年頃から写真を撮っていた。北部地区の風景や神社仏閣を全部撮り、同級会でみんなが集まったときに見せようと思った。

昭和六十年頃からは、『大谷往来』の風景をすべて写真で撮ってやろうと思って、大谷のいろいろ名物や風景を撮り始めた。でも、今になっても撮れないものがある。「間木山の残月」「大沼の浮島」など、なかなかうまく撮れない。でも、秋葉山からの景色など、江戸時代と今でも全く一緒だと思う。

〈『大谷往来』を読む〉

『大谷往来』にはいくつか原本があるので、どれが一体本当かというので、各々の文章を集めてとこが違うか調べてみた。

特に鈴木勲先生からは、二冬にわたって文書の解読を北部公民館の行事として教えていただいた。

「落馬をねらう」が「落ち葉をぬらう」になっていたり、「面白岩」が「西白岩」、「北野天神」が「小野天神」になっていたり、いろいろと細かいところで違っていた。「二十丈の松」と「十丈の松」なんかも違うとこだった。

〈『大谷往来』の地名は現存するのか〉

この文章は、だいたい現在も当てはまる。三百年前の風景と今の風景はまったく同じではないが、ほとんど現在に当てはまるものだ。今でもはっきりと場所が分からないのは「狢森」「桐ヶ窪」くらいで、ほかはほとんど分かっている。

「大江の鰌」でも、こんな大きな川があったのかと疑っていたが、古い字限図には本当に大きな川があったようだ。「西堤の鮒」も当時西堤があったのか調べたら、千六百三十年頃には西堤ができていたという記録があった。

〈「彦七」と「風和」について〉

大谷は、白田外記内記と共に栄えてきたのだと思う。「白田」なんて、言葉の意味からいえば「水が無く乾いている土地」ということだから、そこに菅原道真を先祖とする人々がやってきて、いろいろな京風の文化を栄えさせたのだと思う。だから、村の中もT字の道が多かったり、神社仏閣が多いのだろう。

この『大谷往来』の文章をみると、この地方にほんの少し滞在したくらいでは書けないほど情報も多い。だからきっと作者彦七は「風和」じゃないかと思う。証拠がないので何とか探してみたいと思う。でも、彦七だけではなんとしようもない。

〈「風和会」について〉

郷土史講座を北部公民館で長くしてきたので、それを受けて民間の郷土史学習団体「風和会」を作った。自由に北部の歴史を考えたり、『大谷往来』だけでなく、いろいろな古いものを記録に残しておきたいと思っている。

今、大谷は基盤整備でいろいろなものがなくなってしまうかもしれないので、今のうちに見ておきたいと思っている。

写真に撮れるものは撮らないと、特に水に関することはすぐ変わってしまう。ほんの少し前は、「桜清水」「大清水」「香ヶ清水」なんかも良い水が出ていたが、もうすぐ分からなくなってしまうだろう。

「白田」というひどい状態だったところに、水を引っ張って田を開田して生きてきた先祖の苦労を少しでも知るために、いろいろと調べたいと思う。

〈『大谷往来』を永遠に残したい〉

まだまだ、『大谷往来』の文章については調べたい。初木山も間木山も歩いてみたいと思う。三百年も続いてきた文章とその景色が今無くなってしまうのは、本当にもったいない。

もっともっと『大谷往来』を勉強して、多くの人に知ってもらい、これから五十年も百年も先の人に残したい。それには、資料にしたり、本にしたりして残す必要がある。

こんなことが何の役に立つか分からないが『大谷往来』の文章が三百年経って、これだけ多くの人々を引きつけたのだから、またここで大切にすれば、何十年かは残るだろう。

お話 掘 敬太郎さん(大谷立小路)

平成9年(1997)大谷往来シンポジウムにて

※写真は秋葉山頂の秋葉山神社碑と『大谷往来』の説明板