朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

{PDF} ダウンロード 239.2KB_Adobe PDF

お話 白田吉蔵氏(常盤) ■師匠は、庄内の温海の人だった。 私は、昭和6年常盤の農家に生まれで80歳は越した。あの頃は、部落のどこ行ってもカヤ葺きの家ばかりだったから、仕事は無くならないだろうと思って、カヤ葺き職人になった。本間さんって師匠は、温海の五十川から来ていた人で、こちらに来て春から雪の降って仕事のできなくなるまで出稼ぎだった。当時は、仕事をする家に寝泊まりして稼ぐのよ。家の人と同じで、まだ太陽の出ない4時半ごろから朝仕事だ。7時に朝食、10時に一服、12時に昼食、昼は2時間休む昼寝して休まないとだめだ。3時に休んで、6〜7時ころまで、明るくなれば働き、暗くなるまで働いたのだ。最初は、弟子だから物を運んだり、カヤを上げたり下げたり、その間に盗み見して仕事を覚えるのだ。どだことするのか、こうしたら良いとか、考えなければならないのだ。年季奉公は3年間で、無給で師匠について回って覚えると、免許皆伝だ。珍しいことだが、師匠は修了書を書いてくれた。そのあと1年は、お礼奉公だ。終わった頃で、20才だった。 ■昔は、カヤ葺きの仕事はいくらでもあった その頃は、仕事はいくらでもあった。屋根葺きは、あんまり道具を使わない、だから大変なんだ。何でもできるようになるのに10年かかる。棟とかをきれいにするテクニックとか、物差しで測ったりしないからね。1回1回全部状態が違うから、屋根屋根によって、自分の判断でしなきゃならない。一応基本はあるけど、屋根によっていろいろあるから、大工さんみたいに測ってするのではないから難しい。のきっぱだって、まっすぐにするのは難しい。頭と目とカンで考えて平らにしないといけない。道具もすべて自分で作るのだ。長いことやって来ると、どんな仕事もできるようになる。最近、寒河江の慈恩寺を西郡の7人全員で、春から秋までかけて5年くらいで全面改修した。 ■材料は山から採って来る カヤ葺きの材料は、各家で準備したものだ。30坪の家なら、9,000ぱ必要だった。もちろん修理するにもカヤが必要で、山に近い人は山から取ってくる。一ツ沢には、カヤ刈りの解禁日があった。町の人は、畑のすみに作っておいたのだ。普通の家の毎年の補修なら1反もあれば間に合った。良いカヤは山の日あたりの良い所に生えた硬いのだ、河原のも良い、肥やしの多い畑のそばは、ワアーて伸びるが柔らかくて弱い。一番良いカヤは、スゴロのカヤって言って、葉っぱがさっぱりないカヤで、春に集めるのだ、雪が終わった後、ハカマが雪で取れてすくっと立っているのを根っこから刈って来るのだ。沢山は採れないが、これを少しだけ軒先に使うと、白くてきれいで、何年たっても軒先下から見たらわかる、これがよい家だ。カヤ屋根にはカヤとともに、縄とコダネギ(小駄根木)がいる、コダネギは山から採って来る、マンサクの木が軟らかくて折れにくいので、一番良い。ブドウつるも使うし、細木(細い杉丸太)も何本も山から持ってきた。 ■カヤ葺きの家は、100年持つ カヤ葺きの家は、昔は100年持つと言われた。新しく葺くと、20年間は何もしなくてよい。そのあとは、毎年300ぱ位ずつカヤを補給して補修していく、6〜7年で、屋根を1周していけば、一番長持ちするのだ。きちんと管理していれば、雨は洩らないから中の縄も腐らない、そうすれば手入れも簡単だ。 最近は、カヤ葺き職人も減ってしまった。昔は五百川だけで15〜16人、朝日町で45人、西郡では120人いたのだが、今は西村山で7人だ。茅葺きの家も減って10軒もない、今は佐竹家や水口の観音堂をしているが、80歳越えて屋根に上るのは、続けているからできるのかもしれない。息子からやめろと言われるが、するいことだからする。我々の世代は、わりあい丈夫な人が多い。終戦の年卒業したのだから。今は、朝日町で一人だけだな。仕事も増えないだろうから、最後のカヤ葺き職人だな。 (No.1204 聞き書き/西澤信雄 写真提供/朝日町広報) 白田吉蔵(しらた きちぞう)氏 昭和6年(1931)生まれ。 現在、西村山郡草屋根職組合連合会会長。15歳からカヤ葺き職人になる。 81歳の今も現役で、最後に1軒屋のカヤ葺きの新築の家を葺き建てたのは65歳の時。埼玉県でドイツ人から頼まれたゴルフ場の中の建物で、材料はカヤの代りにヨシを使用し、ドイツから運んだそうです。 No.1204 白田吉蔵氏(常盤) 上記ダウンロードボタンで印刷用のpdfファイルを開けます。 |

お話/渡邉勝美氏(大谷二)

■きっかけ もともとため池にメダカがいることは知っていたが、珍しいとは思わなかった。6,7年前に、噂を聞きつけた城北高校の辻徹先生がため池を訪れてくれて、珍しいとわかった。ある時、小さな鳥がたくさん来てメダカを食べているのを見た。その鳥が憎らしくて、メダカを守るために睡蓮を植えたんだ。そしたらどんどん増えて、メダカよりも睡蓮のほうが逆転して名物になってしまった…。 ■睡蓮と田んぼの花々 睡蓮は、6月20日頃から、6アールのため池一面に咲き始める。白とピンクのほかに黄色も遅れて咲く。8月いっぱい位までは咲いているね。田んぼの土手には、あやめをはじめ色んな花を植えている。睡蓮の花の最盛期はちょうどあやめと同じ時期なんだ。あやめの花が咲いているのが道路から見えるらしくて「咲き頃だな」とみんな見学に来る。遠くから来てくれる人もいる。アザミも7種類ある。珍しいピンクのアザミは、たった一輪咲いていたものから種をとって増やした。これまで何百人もの人に分けてあげたんだ。他にも菊やポピーも育てていて夏は忙しい。 今年はため池の漏水で心配している。代掻きの時に水を抜くと、なかなか溜まらなくなって、繁った睡蓮がばったばった倒れたままでかわいそうだ。ため池は明治時代に造られたものだから簡単には直せないんだ。 ■メダカの管理 新潟辺りまでうちのメダカを持っていったりする。同じ場所にいると、近親交配でいつかは絶滅してしまう。この間もよそから10匹くらい持ってきて放流した。「分けてもらいたい」っていう人がいるから水槽でも育てている。 冬は、氷が張ると空気がいかなくて窒息死するから、池の氷を割りに来るんだ。 ■生き物の天敵ウシガエル 20年くらい前、外来種の食用ガエル(ウシガエル)が爆発的に増えたもんだから、トノサマガエル、モリアオガエル、イモリ、ヤモリ、ゲンゴロウ、みんな食べられちゃっていなくなった。大切にしていた鉄魚(金魚の原種。尾が体と同じくらいの大きさでとても優雅。)もやられてしまった。メダカは割合速く泳ぐから、食べられる率は少ないんだと思う。いきなり外国から入って来たものだから、天敵といったら自分の仲間しかいない。「うかうか外国のものを持ってくるべきじゃない」ってことだな。雑草も野生の動物も、もう半分は外国産だね。 ■最近の生き物 別の池に、一昨年あたりから見たことのないトンボがいる。シオカラトンボみたいな大きさなんだけど生態が違うんだ。去年たくさん産卵していたから水を絶やさないようにしている。それからサンショウウオの卵。ウシガエルにやられてから、見たことがなかった。よく生きていた。今年はウシガエルがいなくなったんだなあと思うと少しよかったね。 (取材/平成23年4月 川邉冬希) →渡邉勝美氏 →大谷の睡蓮ため池 |

{PDF} ダウンロード 185.7KB_Adobe PDF

お話 長岡幸司さん(太郎) ■朝日の山が大好きだ わたしは朝日町太郎生まれで、もう80歳は越したが、今でも毎日山菜採りや、キノコ採りで生活をしている。もちろん冬は休みだが。家の周りにも、山菜やキノコのホダ木があるので、冬もキノコや山菜にかこまれているなあ。もう3、40年は、こんな生活をしている。朝日の山が大好きで、朝日のことなら、どこに何があるか、何でも知っている。俺の庭みたいに思っている。 ■山の恵みで生かしてもらっている 昔は、西五百川にたくさん俺のような人がいたが、今は少なくなった、商売にしている人は、何人もいないな。採ったキノコや山菜は、みな業者に売っている。キノコは、小さな箱に入れて売るのだ。買った八百屋が、市場に行ってセリで売る。その売った代金を後程精算してくれる。何でもそうだが、買ってくれる人がいるのだから、箱に入れるのにも、美しく見えるようにしないとだめだ。ただ決まった量だけ入れているのではだめだ。少しでも高く買ってもらわないと、大切な山の恵みを山から苦労して背負ってきたのだから。 山に行ったら何でも採るようにしている。もちろん、マイタケ、ブナハリタケ、ナメコはキロ当たり値段が高いのだが、採れないときは、サルノコシカケでも採って来る。サルノコシカケは重いだけで、マイタケの何十分の一の値段しかならない。それでも、山に入って、なにも採れない時は、なんでも採ってこないとだめだ。どれも山からの恵みだから、われわれ商売人はそれで生かしてもらっているのだから。 ■山は危険でいっぱいだ 山には、いっぱい危険もある、よくあるのはスズメバチだな。これに刺されると、腕がしびれてくる。俺はいつもバイクだから、片手でバイク運転してきたこともある。手の回り、3か所刺された時は、山からガラガラ降りて来て、バイクのとこさ来て、ガソリンつけたんだ、さっぱり腫れないのよ。腫れてきてからではだめだ。フキの葉つけるのも良い。ホウの木の皮も良い。刺されたら、まずそこを絞ることだ。いろいろ方法はあるが、今では薬を持っている。ハチ刺されの薬だ。何事も準備が大切だ。 ■クマには、18回もあったことがある 一番おっかないのは、クマだ。おれは一回もかみつかれたことはないが、見たことは18回もある。一番近いのは、2間(3.6m)の所で出会ったことがある。登山道では、3間の所でもあった。あの時は、休んでいたら下から来たのだ。だから、いつも鈴着けている。峰越す時は、鈴鳴らすのよ。鈴鳴らすと、クマがあわててブナの木に登っていったことがある。木に登ったクマはおりてこね。一度は大きなの、2ついて、鈴鳴らすと一つは木に登ったが、もうひとつ大きな黒いの軍用機みたいないたのよ。ハアーて口あいたが、鈴鳴らすと、木に登っていった。鈴のあの「ケンケン」って音は嫌いなのだな。登山者も持っていたほうがよい。今は、山に入る時、爆竹持っていくこともある、奥に行って、この辺は危ないなあと思ったら、爆竹掛けるとおっかなく無い。クマには、どこでも気をつけなければならない、尾根越えるときは、声を出し「オオー」てさなる。腰にいつも鈴をつけていることも大切だ。おれは毎日山で仕事をしているのだ、山にはクマもスズメバチも住んでいる。だからこちらが気をつけなければならない。かかられたら損だ、かかったクマだっていい思いしないだろう。 (No.1203 聞き書き 西澤信雄) 長岡幸司氏(太郎) 昭和5年(1930)生まれ。 農家もしているが、山菜採り、キノコ採りを本業にする。今でも、朝日の山に毎日のように通う。朝日は自分の庭のように詳しく、山岳遭難の時も案内を頼まれ参加する。 上記ダウンロードボタンで印刷用PDFファイルが開きます。 |

{PDF} ダウンロード 200.1KB_Adobe PDF

お話/菅井かちさん(大谷高木) ■大谷連合区からの依頼 じいちゃん(義父・菅井米吉)は、風神祭の田楽提灯の絵付けを毎年していた。連合区の人から「今年も描いでけろな」といつも頼まれるんだっけ。田楽提灯の行列は、七区まで区ごとにまとまって歩くけど、その区の先頭に立つ大きな提灯を七つ描いていたんだ。毎年大変そうだったね。 お盆過ぎると、提灯を家に持って来て描き始めるんだけど、子供たちとリヤカーを引っ張って行って、連合区の公民館の二階から下ろすのを手伝ったりしたね。 絵は縁側で描いていた。紙を枠に貼って、日にあてて、ぱりっとしてから描くんだ。そのほうが描きやすいんだベな。こだわりがあって人に任せられない人だったから、貼る作業も手伝ったことはなかったな。紙は、貼り合わせが透けて見えた記憶がないから、一枚の大きくて丈夫なものを貼っていたと思う。 ■絵付け作業と絵柄 大きな提灯に鉛筆で下書きを「ざっ、ざっ」と描くのを見て、嫁さ来たばかりの頃は間違えるんじゃないかと心配して見ていた。でも、失敗して貼りかえした事はなかったね。 絵の具は、一久薬局から買ってきた染め粉を、どんぶりに溶かして使っていた。黄、緑、赤などの三色位しかなかったので、混ぜて色を作っていたな。 普段から、本にいい図柄があると、その頁を折って重ねて置いたりしていた。一年中、頭から離れなかったんだべ。毎年同じ絵は描けないし、何年か前に描いた絵を描くと「昔あったっけね、と言われるから描けない」と言っていた。近所の白田孝一さんから絵の本を借りたりもしていたな。 絵柄は、弁慶とか武者絵とか時代物が多かった。わらじ履いている姿なんか上手だったね。義父の描いた絵は一枚も残っていない。提灯は破いて新しく描くものだからね。 稲穂に雀のような絵は簡単だから、子供たちに頼まれると「ささーっ」と描いてあげていた。祭りが近くなって、できたものをここに並べておくと、絵を見に近所の大人も子供も集まってくるものだった。子供たちは、自分の持つ田楽提灯にも描いてもらいたくて持ってくるけれど、いつも時間も絵の具もなくなってしまうから、ちゃんとは描けなかったね。赤い絵の具しかなくなって字だけ描いてあげた事もあったな。子供達は気にあわねがったべ。(笑)鞍馬天狗とか月光仮面みたいな絵は、若いお父さん達が子供達の田楽提灯に描いてあげたもんだった。 昭和42年に、72歳で亡くなる年まで描いていた。私が嫁に来た昭和25年には、すでに描いていて、若い時から頼まれていたと聞いたので、二、三十年は描いていたんだべな。 亡くなる年の風祭りの時に、獅子踊りの笛吹きをしていたけど、途中で「疲れてだめだ」って言って帰って来たんだ。そしてその年の10月に亡くなったんだ。 ■棺も作る器用な大工だった 義父は、大工をしていて、誰かが亡くなると頼まれて棺(がん)も作っていた。今と違って、背負うもので、真四角の箱に傘(屋根)を付けるものだった。紙を屋根のように貼ったもので、ただまっすぐでなく神輿の屋根のようにかっこ良く丸みをつけて貼っていた。立派なものは五分位(15mm)の巾に挽いた薄い木を細かい網代編みにして作っていた。 板を買ってくると寝ないで作っていたね。やっぱりこだわりがあって、忙しい時以外は人に任せられなかった。器用な人だっけね。金紙とか銀紙を小さく刻んで飾りを貼り付ける手伝いはさせてもらったな。 取材/平成25年7月18日 安藤竜二 菅井かつこさん 大正15年生まれ。大谷高木在住。 |

気持ちの良い秋晴れの中、朝日連峰を望む絶景を眺め、用の斉藤高治さんに竜神信仰や用の歴史のお話もうかがいました。フェイスブックページで紹介しております。写真をクリックすると説明付きの写真が開きます。ぜひご覧下さい。

→ こちらです |

|

あいにくの天気でしたが、歴史にふれ、朝日川十景を眺め、おいしい手打ちそばをいただき、最後には大朝日岳もうっすらと姿を見せてくれました。登録していなくても見られるフェイスブックページでたくさんの写真で報告いたしております。開いていただき写真をクリックすると説明入りで見ることができます。ぜひご覧下さい^^

こちらです |

|

浮島には、科学的には説明できない神秘的なことがうがい。浮島の不思議な出来事は、私の姉の佐藤ちよが、『浮島物語』にまとめて出版している。私の姉は、浮島に隣接した道路を歩いて三年間大暮山分校に通った。毎日、欠かさないで浮島を観察して、不思議だなと思うことを記録に残した。その記録に残したのが『浮島物語』なんだ。

おらだが浮島に関して不思議に思うのは、雑木林の落ち葉が大沼のまん中さ、ひとりで集まり、流れる方さ真直ぐに流れることだ。そして、朝、行ってみると落ち葉が全部消えている。 また生の葉っぱが底に沈んでいる。科学者たちは、いろいろ解釈をするけれど、私達は神秘的なものと思ってる。それは、お姫様が来て大沼を掃くのだという言い伝えがある。 お話:白田隆さん(浮島を守る会会長) |

定員になりましたので、申し込みを締め切りました。ありがとうございました。

朝日町ふるさとミニ紀行 『朝日町の地酒 豊龍蔵を訪ねる!』参加者募集中です! 地酒「豊龍」を造る鈴木酒造は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。現在も杜氏がもろみの発酵する音を聞く昔ながらの方法で管理しています。その歴史やこだわりについてお話を伺います。毎年人気の見学会となっておりますので、参加ご希望の方はお早めにお申込みください! 日 時 2月21日(日) 午後1時30分〜3時30分 お 話 鈴木和香子さん(月山酒造社長・すずき酒造社長) 田川栄樹さん(杜氏) 案内人 長岡秀典 参加費 500円(資料・保険代) 募集人数 20人(定員になり次第締め切らせていただきます) 申込締切 2月19日(金)午前中 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申込み こちら →朝日町エコミュージアムルーム もしくは、TEL 0237-67-2128(9:00〜17:00 月・木曜休) |

|

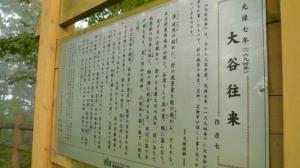

大谷往来

倩、徒然の紛れに、村の風景書き続け候わん。そもそも、大谷村東西南北山続き谷深うして、其の景殊に盛んなり。 先ず東に古館あり。清々たる最上川の流れ、前に当り帆懸船の往来を詠む。駒の頭に釣垂る人は水辺に居て竿の梢を見る。寔に(まこと)に用山の明神、粧坂の粧い眼下に相見え候。 後は愛宕山、山の頭に当り、草木の花帯び春の風に綻び落る風情は、秋後の雪の天に飛ぶかとうたがう。御伊勢原の雲雀霞の海に音あり、万世楽を囀る(さえずる)。日光山の鴉(からす)あやふきを告げ松椙に舎る。 南はかん嵯の鍵蕨寸尺延びて蛍に壱夜の宿を借す。面白岩に愛宕山、老若の男女袖を烈ねて参詣す。狐塚の百合草の花は小首を曲げて色を争う。間木山の残月梢の花清に入る。 西に当り社あり、大沼山と号す。其の景勝地森々たり、二十丈の松の枝、空吹く風のその音は颯々たり、琴の調べに耳を峙だて沼の浮島は形勢を揃え水浪に遊ぶ。 瀧の沢の兎子は、嶮岨の山腰を走り飯森山に居す。大暮山の在家夕陽の煙立って高山に登る。初木山の猿猴は杣人の往来を呼ぶ。 北に社あり、北野天神と号す。峯を登れば谷地山なり、岬伝いに所々に雪降り鹿の子斑に村消え、霞の内の松が枝茂蒼たり。後は、中丸、模様見田、狢森、前は田面打ち続き、西の溜井に鷺立ち、寺山の狼は鵜食沢の落馬を覘う。 (入力中) |

秋葉山山頂に『大谷往来』の全文を表した説明板が建てられています。『大谷往来』は、元禄7年(1694)大谷村の彦七が記したもので、自然豊かな大谷の四季を順序よく的確に美しい文章で書き表しています。しかも短い文章の中で名所旧跡や神社仏閣、動植物、特産品など、300年前の村の様子が一目で分かり、『大谷往来』は、まさに元禄のエコミュージアムといえます。

※『大谷郷』より抜粋 →『大谷往来』全文 大谷の皆さんのお話 →大谷往来の風景について →彦七は風和かもしれない →大谷往来には節があった →『大谷往来』について →アクセスマップはこちら →秋葉山エリア(大谷) |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

長年旧明鏡橋のそばで菓子店を営んでいらっしゃる菅井一夫さんにお聞きしました。エコミュージアムの小径第13集『明鏡橋物語』より抜粋。上記ダウンロードボタンよりpdf ファイルを開いてご覧下さい。

→明鏡橋

→ツイート