朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

|

「不動院」は、俺だは「法印様」と言ってた。山伏だったんだ。その不動院というところが、ずうっと昔から薬師様の別当だったらしい。名字は大江というんだけど、子孫は山形で暮らしているらしい。

成原家に移管される前に、何年間かは「薬師講」で管理し、お祀りしていた時期があるんだな。でも、いわゆる信者の集まりなので、なかなか管理することがままならない。それで成原家で引き受けることになったんだ。今は、薬師講はなくなったようだな。成原家でも一生懸命してくれたんだけれども、現在は新宿区全体でお祀りするようになった。 ただ、まったく新宿区と関係がなかったというんでなく、昔から一戸二十把ずつの萱を供出して薬師堂の屋根の改修や補習を行ってきたし、明治とか大正の板札を見ると、屋根改修とかで寄付してきたことがわかる。お金を出せなかった人は「人足」といった労力奉仕で出した人もいるんだな。 まあ、区の管理になってから、昭和三十年代なかばには、萱が集められなくなってきて、今のトタン屋根に直したんだな。今頃になって、役場の人からは「もったいないことした。お堂も県指定文化財になったのに」と言われるけど、仕方ないんだな。だから、昔から半分は区のものとして大切にしてきた薬師様なんだ。 掃除は、各組一年間の当番で、折を見てしている。冬になると、当番で正月と八日の道踏み、そして雪下ろしをしている。 昔は、自治会って言って今でいう子供会が日曜日や夏休みに掃除をしてた。大人のまねで自主的に行ったもんだ。ただ、掃除中にけんかしたり、お堂の鐘をへこまして、さんざんな格好にしたり、悪いこともしたけどな。お堂の脇の小山でお紫灯もしたな。ほだなことが小さい頃の一番の思い出だな。 (お話 : 熊谷與志雄さん、熊谷小三郎さん 取材 : 平成6年) |

|

【朝日町ふるさとミニ紀行 Vol.3】

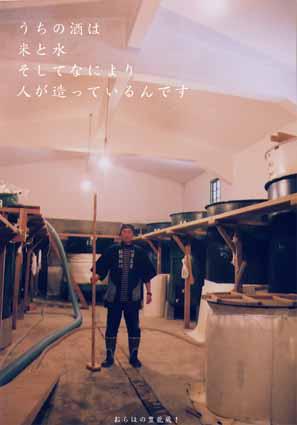

朝日町の地酒「豊龍」を造る鈴木酒造(月山酒造に合資)は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。今も杜氏がもろみの発酵する音を聞いて管理しています。蔵の梁の上には天保8年改築の棟札が残り、歴史を感じる建物もとても興味惹かれます。町外の皆さん大歓迎です。 日 時 3月 8日(日) 午後1時〜3時 案内人 長岡秀典 お 話 田川栄樹さん(杜氏・写真) 定 員 先着20人 参加費 500円(保険料込み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL0237-67-2128(月・木曜休) →鈴木酒造について →フォトギャラリー(PC) |

朝日町の地酒「豊龍」を造る鈴木酒造(月山酒造に合資)は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。今も杜氏がもろみの発酵する音を聞いて管理しています。蔵の梁の上には天保8年改築の棟札が残り、歴史を感じる建物もとても興味惹かれます。当日は、酒造り作業も見学できます。もちろん町外の方も大歓迎です。

日 時 2月 9日(日) 午前10時〜12時 案内人 長岡秀典 お 話 田川栄樹さん(杜氏・写真) 定 員 先着20人 参加費 500円(保険料込み) お願い 今回は作業の見学のため、当日に風邪をひいている方、納豆を食べた方、香水をつけた方の参加はお断りすることになります。詳しくは申込み時にお知らせいたします。 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL0237-67-2128(月・木曜休) →鈴木酒造について →フォトギャラリー(PC) |

朝日町の地酒「豊龍」を造る鈴木酒造(月山酒造に合資)は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。今も杜氏がもろみの発酵する音を聞いて管理しています。蔵の梁の上には天保8年改築の棟札が残り、歴史を感じる建物もとても興味惹かれます。当日は、案内人の長岡氏が撮影した仕込み作業のビデオを見たあとに酒蔵を訪ねます。もちろん町外の方も大歓迎です。

日 時 2012年 2月 10日(日) 午後1時半より 案内人 長岡秀典 お 話 田川栄樹さん(杜氏) 定 員 先着15人 参加費 500円(保険料込み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL0237-67-2128(月曜休) →鈴木酒造について →フォトギャラリー(PC) |

和合平の菅井敏一さんの畑には、朝日町のりんご栽培のはじまりの木とされる古木があります。忙しい収穫の季節にお邪魔しました。残念ながら、台風が来るので収穫してしまったとのことで、実りの様子は見られませんでしたが、試食をさせていただきました。驚くことに紅玉なのにとても甘く優しい味でした。菅井さんから、明治時代におじいさんが植えたものであることや、和合平は白鷹山の火山灰による強い酸性土壌によりおいしいりんごができることなど教わりました。

りんごを食べさせる話題のあっぷるニュー豚の養豚場では、放牧された泥まみれの豚たちを間近に見られました。りんごを食べさせると奪い合うように食べていました。飼育なさっている菅井正人さんや岡崎こうぞうさんに、特別な飼料やストレスのかからない飼育が臭みのないおいしい肉を作ることを伺いました。 昼食は、りんご温泉であっぷるニュー豚の中華風ステーキをおいしくいただきました。 2013年10月14日(月)9時半〜13時 ふる里ミニ紀行 →朝日町最古のりんごの木 →見学会「朝日町りんごのはじまり物語 」(H15) →見学会「あっぷるニュー豚とりんご誕生物語」(H26) |

朝日町の次世代へ残したい心の宝(自然や文化・歴史などあらゆる分野の有形無形にこだわらない)をいつでも募集しています。これまで、およそ1000点の宝が報告されました。

これらの宝は、エコミュージアム調査の手がかりとして大変活用させていただいております。郷土学習や観光・産業づくりのヒントにもなりそうです。 宝名とその理由やエピソードを、メールやファックスでお寄せ下さい。エコルーム前に投函用「宝箱」も設置しております。 ※写真の宝報告ファイルはエコルームで閲覧できます。 |

9月のエコミュージアムサテライト散歩は、かつて修験者の休憩場所としても利用された旧荒沢集落を訪ねます。

豊かな自然の中での散策を楽しみませんか?皆様のご参加をお待ちしております。 ◆日時 9月30日(土) 9:00〜12:00頃まで(※小雨決行) ◆集合場所 立木研修センター(旧立木小学校) ◆参加費 1人 100円(保険代) ◆服装・持ち物 歩きやすい服装でお越しください。飲み物等は各自ご準備ください。マスク着用は個人の判断にお任せします。 申込先/朝日町エコミュージアムルーム(9:00〜17:00 月・木曜休み) TEL/FAX 0237-67-2128 E-mail eco@town.asahi.yamagata.jp 申込締切/1週間前頃までエコルームにご連絡ください。 ※留守番電話にメッセージを残される場合は、折り返し先の 電話番号をお願いいたします。 ※画像は2021年のエコミュージアムサテライト散歩のものです。 |

9月のエコミュージアムサテライト散歩は上郷の花畑棚田を歩きます。稲刈りシーズンの棚田を散策し水神様や整備された宇津野館跡にも足を運びます。皆様のご参加をお待ちしております。

◆日時 9月24日(土) 9:00〜11:30頃まで (※小雨決行) ◆集合場所 宇津野地区倉庫周辺 (詳しい場所は申込時に説明します) ◆参加費 1人 100円(保険代) ◆服装・持ち物 マスク、歩きやすい服装でお越しください。飲み物等は各自ご準備ください。 申込先/朝日町エコミュージアムルーム (9:00〜17:00 月・木曜休み) TEL/FAX 0237-67-2128 E-mail eco@town.asahi.yamagata.jp 申込締切/1週間前頃までエコルームにご連絡ください。 ※留守番電話にメッセージを残される場合は、折り返し先の電話番号をお願いいたします。 |

11月のエコミュージアムサテライト散歩は、大暮山と大江町の境にある樹齢約1100年といわれる松保(大江町)の大杉まで足を延ばし、大暮山地内の八幡神社や瞽女の墓も訪れます。今年度最後の散策となります。皆様のご参加をお待ちしております。

◆日 時 11月25日(土) 9:00〜11:30頃まで(※小雨決行) ◆集合場所 大暮山分校跡 ◆参加費 1人 100円(資料・保険代) ◆服装・持ち物 歩きやすい服装でお越しください。飲み物等は各自ご準備ください。 マスク着用は個人の判断にお任せします。 申込先/朝日町エコミュージアムルーム(9:00〜17:00 月・木曜休み) TEL/FAX 0237-67-2128 E-mail eco@town.asahi.yamagata.jp 申込締切/1週間前頃までエコルームにご連絡ください。 ※留守番電話にメッセージを残される場合は、折り返し先の電話番号をお願いいたします。 |

編集・発行/NPO法人朝日町エコミュージアム協会

江戸時代から明治にかけての「五百川苧」は、日本を代表するブランドでした。その青苧栽培と糸とりの技を大谷浦小路にお住まいだった故和田新五郎さんにエコルーム職員が密着取材いたしました。2007. 全15分 1500円 エコルームで販売しております。郵送もいたします。 →和田新五郎さんの青苧 |

最上川舟運の主な積荷の一つだった「青苧(あおそ)」とはいったい何?

青苧栽培と糸とりの技を大谷浦小路にお住まいだった故和田新五郎さんに密着取材いたしました。 平成19年度山形県視聴覚コンクール優秀賞受賞。 取材・構成/宮森友香 編集・発行/NPO法人朝日町エコミュージアム協会 平成19年(2007)全15分 ※エコルームで販売しております。1枚1500円(郵送も致します) 電話0237-67-2128(月・木休館) 〈朝日町の青苧について〉 古来からの衣料原料だった青苧の栽培は、江戸時代から明治時代にかけての朝日町の代表的な産業でした。名声を博した奈良晒、越後縮、近江蚊帳の原料は、おもに山形県や福島県で栽培されていた青苧であり、その半数は朝日町の「五百川苧」や大江町の「七軒苧」だったそうです。 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お薬師様は、足もぼろぼろで立ってられなかったなだ。このままでは、身体の方もだめになってしまうということで、修復してもらったなったな。修復の様子などは、普通見せてもらえないんだけど、これも特別に見せてもらたんだ。

国立美術館の修復する所では、仁王様がゆうに入るすばらしい大きい消毒室で、真空状態にしてガスを入れ燻蒸するんだ。そして薬剤で丁寧に丁寧に解体して、神経を使って気の遠くなる作業だっけ。

残念だったのは、身体の中になにも書いていなかったことだね。仕方ないから作り方とかから、いつ頃のものか推定してもらうしかなかったなね。私は思いがけず、いい思いさせてもらったなよ。

立派といえば、ここの参道も「造った人の技量がはかられる」と、よくほめられんなだ。この長い参道は、木の根でちょっと壊れたり、木を切った時壊した所を修理したくらいで直したことがないなよ。お参りすっときは、ここら辺も見てけろな。

(お話:熊谷武四さん 取材 : 平成6年)