朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

朝日町のりんごづくりのはじまりは、明治20年(1887)に和合の菅井喜兵衛と鈴木庄太郎が釜山の開墾地に2〜3反歩植えたのがはじまりとされます。しかし当時は肥培管理や病害虫防除も不充分なために、うまく生育させることができませんでした。

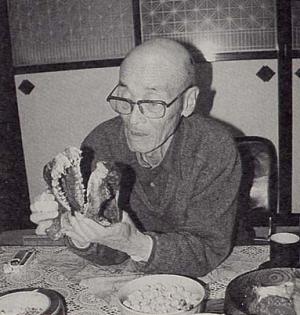

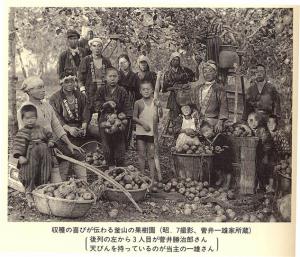

その後明治44年頃、地主だった武田甚内(山形市中野)が、県の果樹試験場から紅玉や大和錦の苗木を取りよせ植えましたが、やはり成功しませんでした。その園地は、当時管理をしていた菅井勝治郎氏が借り受け、現在もその時の紅玉の木が残されています。 そして大正10年頃、ついに新宿の今井伊太郎が栽培を成功させました。和合釜山の園地も、借り受けた菅井勝治郎が今井とも相談し、和合地区にあった栽培法を工夫し成功させることができました。戦後には町内各地でりんご栽培が行われるようになり、昭和40年代には、当時は困難とされた「無袋ふじ」の栽培を確立し、中央市場で高値をつけ、全国のりんご産地から注目されるようになりました。こうしてりんご栽培は名実ともに朝日町の基幹産業に育ったのです。 ※参考/『朝日町史 下巻』(朝日町) ※写真 /『りんごの歴史』より抜刷 菅井敏一氏所有(菅井勝治郎家) →朝日町最古のりんごの木 |

朝日町のりんご栽培は100年をこえる長い歴史があります。

そのりんごの名前を冠した「りんご温泉」は、平成3年(1991)朝日連峰や月山・葉山をのぞむ高台に作られました。肌がつるつるになるナトリウム温泉は美肌の湯として人気があります。また、山並みを一望できる露天風呂や、四季折々の旬の味、地元産品のお土産コーナーなど、りんご温泉ならではの時間を楽しむことができます。 営業時間 【入浴】8:00-21:00(12月-3月は9:00から) 【レストラン】11:00〜16:00 定休日 毎週水曜日(祝日の場合翌日) 料 金 300円(小人200円) 住 所 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町宮宿1353-1 電 話 0237-67-7888 →公式サイト →アクセスマップはこちら |

よだれ地蔵様は、よだれや疳を治してくれる子育て地蔵です。今でも遠くから参拝に来る人が大勢います。祈願の時は小豆餅を供え、地蔵様の口元にあんこを塗り、小豆餅断ちを約束し、治った時は地蔵様に帽子やよだれかけ、鐘の緒とともにお菓子を供えてお礼参りをします。

江戸時代の中頃、楯岡から運ばれていた地蔵様の荷車が突然動かなくなり、地蔵様が「私はこの美しい地にとどまり、民衆を救いたい」と言いました。村人達は大喜びし、お堂を建てて祭ったのだそうです。 ※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら |

上郷ダム湖畔を見下ろす高台に昭和56年(1981)開業。

作品には、植物の絵が女性的なやさしいタッチで描かれ、工房で開かれる年に一度の作品展には多くのファンが訪れている。 代表 柴田とみ子氏 住所 朝日町大滝542 電話 0237- 67-3710 柴田とみ子さんのお話 → ほおずき窯について |

|

(お願い)

このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |

馬神池をはじめとする大谷のため池群「馬神ため池と大谷の郷」が、全国から応募された600ヵ所以上の中から選ばれました。(2010年3月)

※写真は谷地山の睡蓮ため池 詳細は →農水省サイト(PC) →大谷のため池群 →谷地山の睡蓮池見学会6/20 |

|

〈材料〉

じゃがいも、玉ねぎ、ささぎ、ゆうがお、にんじんなどの野菜、丸麩、いるか肉、味噌 すいとん…じゃがいも、片栗粉、小麦粉 〈作り方〉 1.丸麩を水に浸けておく。えるがはざっと洗って塩をとっておく。 2.野菜類を食べやすく切って煮えにくいものから水とともに鍋にいれ、水から煮立たせる。 3.えるがを小さく切って、煮立った2に入れる。 4.野菜が柔らかくなったら味噌をあんばいをみながら入れる。ささぎなど煮えやすい野菜もここで入れる。 5.水に浸けておいた丸麩を手でギュッと絞って、ちぎって鍋に加える。1〜2分煮立てさせる。 6.すいとんを作る。じゃがいもをすりおろし、片栗粉と小麦粉を混ぜてゆるい粥状にする。(スプーンですくってぼてっと落ちるくらい) 7. 煮立たせた鍋に、スプーンですくって入れていく。すいとんが煮えたら出来上がり。 お話 : 志藤三代子さん(栗木沢) 取材 : 平成19年 |

助の巻の「さくら地蔵尊」は、通称「いぼ地蔵」と呼ばれ親しまれてきました。

別当鈴木家によると「由来は定かではないが、数百年の昔、小川の向かいに天にそびえる桜の老木があり、それが枯れて洞中から地蔵尊が現れた。それで桜地蔵尊といわれ、家内安全、子どもの成長、五穀豊穣の守護神として庶民の信仰が厚かった。特にいぼの治療にはご利益が多く、遠く東京や川崎方面から参詣に来た」と。昭和8年に火災のため惜しくも文書、記録は消失したが、「桜地蔵尊助ノ巻村」の木版の中に、立派な地蔵尊の木造が彫刻され、家宝として今に伝えられています。例祭は旧3月24日。明治のはじめに山際にあったものを現在地に移したとされています。 ※『ふるさと朝日町散歩』(昭和63年)より抜粋 →アクセスマップ |

カヌーランドの面白の瀬下流は、 明治時代から昭和20年代まで、煮炊き用のかまどや養蚕用の暖炉の岩を切り出す県内一の“かまど”産地でした。

当時は左岸側は流れておらず、昭和40年の羽越水害から現在の流れになったとのこと。カヌー愛好家に絶賛される面白の瀬左岸は、岩を切り出した段差にできた偶然の副産物だったのです。 堀敬太郎さんのお話 →面白岩と安全だんろ →アクセスマップはこちら ※カヌーランドから明鏡橋にかけてのフットパスを歩くと見ることができます。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

カヌーランドの面白の瀬下流は、 明治時代から昭和20年代まで、煮炊き用のかまどや養蚕用の暖炉の岩を切り出す県内一の“かまど”産地でした。

当時は左岸側は流れておらず、昭和40年の羽越水害から現在の流れになったとのこと。カヌー愛好家に絶賛される面白の瀬左岸は、岩を切り出した段差にできた偶然の副産物だったのです。 堀敬太郎さんのお話 →面白岩と安全だんろ →アクセスマップはこちら |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主)