朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

{PDF} ダウンロード 351.9KB_Adobe PDF

お話 最上俊一郎氏(大沼・浮島稲荷神社宮司) 〈発足のきっかけ〉 平成11年に開催されたエコミュージアムの催し「よみがえれ大沼浮島の響き」がきっかけで翌12年に発足した。ちょうど10年前になる。 その催しでは、一部では「大沼浮島の未来を考えるシンポジウム」、二部では役の小角を起源とし大沼から伝わったとされる宮城県仙南地方の「山伏神楽」の600年ぶりの里帰り公演、そして「雅楽演奏」や「浮島太鼓」などの演奏会も行った。 雅楽演奏は、山形市の六椹八幡宮雅楽会にお願いして神社に眠っていた雅楽器で演奏していただいた。神秘的な大沼の自然の中に、神秘的な雅楽の音色が調和して響きわたり、私も村のみんなも感激した。 そして「雅楽を復活させよう」「雅楽とともに浮島を守ろう」と盛り上がった。「浮島雅楽保存会」という名前には、その二つを守る意味が込められている。誰でも参加できるように公民館事業として練習は始まった。 〈眠っていた楽器〉 大沼の雅楽は、50年程前の私が子どもの頃に、やはり「復活させよう」と村人達が習っていたことがあった。楽器は、先祖が昔寄贈したものがあった。宮城県の塩竃神社に務めていて雅楽の指導者だった大滝早見さん(西川町)が、10日程泊まりがけで教えてくれていた。しかし、雅楽への熱は続かず楽器もそのまま眠ってしまっていた。 〈練習・演奏活動〉 私たちの練習は、月に二度ほど集まってやり始めた。ところが、ピアノみたいに叩けば決まった音が出るものではなく、勘をたよりに鳴らさなければならないから、きちんとした音が出ない。肺活量もいる。特に「篳篥(ひちりき)」は大変だった。多くの人が吹いてみたが、みんな「とてもだめだ」とやめていった。そして残ったのが現在のメンバーということになる。 その後、足りない楽器や装束を、町の「志藤六郎村おこし基金」を利用して購入した。演奏の時に私たちを囲むようにして置く赤い欄干は、宮内庁の楽隊もやっている雅楽の舞台。みんなで木を加工して色を塗って手作りしたものだ。 現在は、浮島稲荷神社の大祭や元旦零時からの元朝参り、春の空気まつりなどで演奏をしている。また、学校授業でも取り入れるようになり、地元の大谷小学校などに何度か演奏指導に行ったこともある。 〈これから〉 心配なことは、やはり後継者。現メンバーはみんな50〜60代。いずれ70代になってしまう。でも近頃、吹奏楽をやっていたという20代の女性が入ってくれたのは嬉しかった。せっかく復活した大沼の雅楽だから、若い人達にどんどん入ってもらって、途絶えさせないように伝えていきたいと思っている。 (No.1101 聞き書き 安藤竜二 2010年10月) 最上俊一郎(もがみ・しゅんいちろう)氏 昭和23年(1948)生まれ。浮嶋稲荷神社宮司、山主別当・大行院第52代当主。現大沼区長。浮島雅楽保存会代表。 ※上記ダウンロードボタンで印刷用のpdfファイルを開けます。 →浮島稲荷神社 |

調査事業で知り得たことについて、どうすればより伝えることができるかを考え実施しています。シンポジウム・ワークショップ・見学会・展示・出版・案内事業などを主にしており、実施にあたっては、調査事業でご協力いただいた精通なさる住民のみな様、朝日町教育委員会や学術者のみな様を講師としご協力をいただいております。

※写真は青苧はぎ体験会 講師/和田新五郎さん(大谷) →エコミュージアムの催し(PCサイト) →IQアプリで宝カルタ大会 |

昭和のはじめ頃まで、薬師堂参道左側の山手に薬師堂を守っていた不動院と呼ばれる羽黒山の末寺がありました。参道のそばには代々の法印様のお墓が並んでいます。薬師堂の十二神将の像は、この不動院に置かれ入口で薬師様を護っていたそうです。

熊谷與志雄さん、熊谷小三郎さんのお話 不動院のほうえんさま |

法印様(不動院)の家をほごす(解体)頃まで、奥の使っていない部屋に「十二天様」があった。手もげたり、足もげたりしていたんだ。ほごす時に上のお堂に持っていったなだと思うなよ。

(お話 : 小関 絹さん 取材 : 平成6年) |

|

「不動院」は、俺だは「法印様」と言ってた。山伏だったんだ。その不動院というところが、ずうっと昔から薬師様の別当だったらしい。名字は大江というんだけど、子孫は山形で暮らしているらしい。

(お話 : 熊谷與志雄さん 熊谷小三郎さん 取材 : 平成6年) 薬師様は、昔は村のものでなかったなよ。ちょうど私の家の上手に「ほういんさまー」ってあって、その人のものだったらしいな。大江豊麿ったていう人だったけど、私が小さい頃は居たんだ。転出後も家はあって他の人が借りていたな。 (お話 : 小関 絹さん 取材 : 平成6年) |

大行院主が江戸幕府に御守札を献上する際に使用することが許された駕篭で、これを使い江戸に出かけ登城しました。材質は、外面が網代作り、内部が漆塗りの檜でできた二人担ぎの駕篭です。朝日町指定文化財。

高さ106.5cm 幅75cm 長さ121.2cm 重さ18.5㎏ ※網代 竹・葦または檜などを薄く削ったものを斜め、または縦横に編んだもの。 ※緋 濃く明るい朱色 お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

江戸時代の頃は、境内は990坪もあり、笹屋敷とか阿弥陀屋敷といわれていました。広大な境内には、本社、拝殿、鐘楼堂、鳥居が建ち、八幡領二十一石六斗四升のご朱印地を徳川将軍より安堵され、古くから格式ある八幡様として崇敬されてきました。明治に入り、神仏分離令により、八幡神社は別当である大谷家の門前に、阿弥陀如来は庭園内にとそれぞれ分離建立され現在に至っています。

※『大谷郷』より抜粋 ※写真は八幡神社 →アクセスマップはこちら ※阿弥陀堂は屋敷内にあります。無断で入らないで下さい。 →秋葉山エリア(大谷) |

|

大難所八天(四ノ沢)でも、度々船が転覆し舟人が溺れ多くの積荷が沈みました。享保8年(1723)米沢藩ではこれを深く憂え「これは魔神の祟りならん」と、家臣を川底に潜らせたところ、燦然と輝く神玉石が見つかりました。さっそく川辺に稲荷大明神としてこれを祭り、宮宿村大庄屋鈴木惣三郎を別当としたのだそうです。 安政5年(1858)に現在地に移転されました。

→アクセスマップはこちら ※清野建設さんの奥です。 |

大難所八天(四ノ沢)でも、度々船が転覆し舟人が溺れ多くの積荷が沈みました。享保8年(1723)米沢藩ではこれを深く憂え「これは魔神の祟りならん」と、家臣を川底に潜らせたところ、燦然と輝く神玉石が見つかりました。さっそく川辺に稲荷大明神としてこれを祭り、宮宿村大庄屋鈴木惣三郎を別当としたのだそうです。 安政5年(1858)に現在地に移転されました。

→アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

町内でただ一社の八坂神社です。二間四面の社で優雅な彫刻は名工の作といわれています。記録などは火災で焼失しましたが、別当の志藤家によれば元禄14年(1701)に九州対馬の国より八坂神社の分霊をいただき川通にまつったと伝えられています。

通称「きゅうり天王」といわれ、初なりきゅうりは必ずお供えし、最上川に流す風習が残っています。別当家には「荒神スサノオウが火の雨を降らせたたため、下界一帯は火の海となったが、きゅうり畑に逃げた人だけ助かった」という言い伝えが残ります。お供えするのはそのお礼、川に流すのは対馬の国に流れつくための祈りだといわれています。例祭は6月15日。 ※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※分かりづらいので不明な際は地元の方にお尋ね下さい。 |

村山地方の領土拡大を狙った最上義光は、八ツ沼城と鳥屋ヶ森城(新宿)を攻略します。これが五百川合戦です。

最上軍は、大蕨口より二千騎、義光本体千騎、併せて五千騎で五百川に攻め入ってきました。そのときの八ツ沼城は五百騎といわれ、最上軍を相手に小関加衛門、客僧羽黒弁寛を中心によく戦いましたが、家老小関加衛門、客僧羽黒弁寛も戦死し、永禄八年八月十五日山形城主最上義光によって八ツ沼城が落城しました。落城説は天正九年、同十二年もありますが、朝日町史では永禄八年説を用いています。 岸家は朝日将軍木曽源義仲後胤、岸美作守源朝臣義満は、木曽義仲十五代の末裔で、柴田兼頼を頼って関東より移住したと言われますが明確ではありません。 宮本 八ツ沼城主原甲斐守重忠、墓が若宮寺に鳥屋ヶ森城主岸美作守の墓が福昌寺にありますが、どちらも永禄八年八月十五日死亡とあります。 お話 : 小松寿一さん(八ッ沼) ※平成10年 対談「八ッ沼のおこり」より 写真は八ッ沼城跡 |

当地の豪族若狭茂経が建久年間に登勢堂(とせど・若宮寺の南の方)に築城したのが八ツ沼城の始まりです。いろいろな資料をまとめると次のようになります。

◆五百川と八ツ沼城の築城 1. 建久年間(1190〜98)五百川城主若狭の祖、蔵人という者、源義家に従って清原の残党平田次郎、同五郎を討ち、この地を賜り五百川と称した。その子孫重経は、泰衡の臣谷川右京を討滅して塞を八ツ沼に造った。 正平年間(1346〜1367)若狭守重政が長崎城主大江綱房によって滅ぼされるまで五百川領は続いた。 2. 文明元年(1469)又は五年、原家の祖先で原越後守は子隠岐忠政、小松加賀等とが五百川に来て八ツ沼に築城し八ツ沼城主となった。 (原家数世九十九年間) 〇1原越後守頼貞 〇2原紀伊守 〇3原隠岐守忠政 〇4原美濃守慶秀 〇5原甲斐守忠重 〇6原半兵衛兼道 ◆ 原家の由緒 原家の祖先は、原土岐光衡と申す仁で、足利尊氏の御舎弟、左典厩直義公の家臣で、その正統は応仁の乱で、細川勝元に属した。乱後越前の国に入り、原越後守時代は敦賀城主として十二万石を領したという。その子隠岐守忠政の時に、明応元年(1492)、三角、佐々木の合戦に加わり、敗れて出羽国の山中に逃れ、八ツ沼に城を構えた。 お話 : 小松寿一さん(八ッ沼) 平成10年 対談「八ッ沼のおこり」より ※写真は古城跡 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

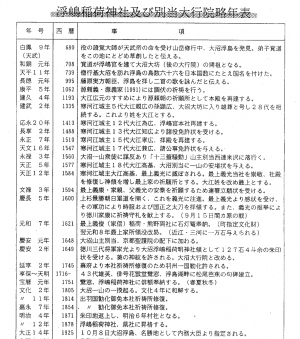

浮嶋稲荷神社と大行院の年表です。

↑上記ダウンロードボタンよりPDFファイルを開いてご覧ください。