朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

|

→早稲田大学留学生課外活動 in朝日町(2004)

朝日町エコミュージアム協会:[メモ/エコミュージアムガイド] |

{PDF} ダウンロード 694.1KB_Adobe PDF

朝日町の自然・歴史・文化・産業を博物館を見るように見学できる朝日町エコミュージアム。案内下さるエコミュージアムガイドのパンフレット「朝日町さきてけろちゃ」が完成しました。ガイドおすすめのコース紹介や16エリアの見どころが掲載されています。裏面の申込み用紙に、訪ねてみたい場所や日時を記入してFAXすると案内人や住民講師が手配されます。(1時間2000円 3時間4000円 一日6000円)朝日町を隅々までご案内いたします。ぜひご利用下さい。(A4三つ折り) 発行/朝日町エコミュージアム案内人の会 パンフレットのプリントは、上記↑ダウンロードボタンからどうぞ。 |

→椹平の棚田とヒメサユリ/宮本建一

→侍の気分で城址めぐり/宮本建一 →八ツ沼の歴史を探ねて/宮本建一 →八ツ沼七不思議めぐり/宮本建一 →用のはげの絶景を見る/堀 茂 →朝日川まるごと体験/堀 茂 →明鏡橋周辺の魅力を訪ねる/堀 敬太郎 →秋葉山交遊の森探訪/堀 敬太郎 →大谷のご朱印寺社めぐり/堀 敬太郎 →中世城址跡と三角点めぐり/堀 敬太郎 →五百川峡谷難所めぐり/堀 敬太郎 →大谷川流域を訪ねる/堀 敬太郎 →川行(かわづら)街道/堀 敬太郎 →五百川峡谷水運の歴史をしのぶ/若月啓二 →国重文 佐竹家住宅/佐竹恒雄 →大谷の白田氏と天神様/白田健二 →お薬師様の新宿ハイキング/長岡秀典 →高田いいとこめぐり/佐竹啓次 →奥自然観満喫ウォーク/松田勝美 →朝日鉱泉周辺の自然と歴史/西澤信雄 →蜜ろうそく工房と養蜂場/安藤竜二 ※詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。 →案内人の会利用料金 |

鮎漁と巨鮎

お話 熊坂正一さん (最上川第一漁業共同組合理事長) 私は流し網で鮎を取っている。夕方に川の流れに沿って網を仕掛けておくと、朝方に引っ掛かる。禁漁日まで毎日やっている。重たくて上げられないほど掛かることがある。1シーズンでおよそ4〜500匹捕る。 五百川峡谷は「巨鮎(大鮎)」がいるので有名だ。巨鮎は一尾が150グラム以上、全長26センチ以上。友釣りファンもそれに惹かれてやってくる。私は最高で40センチ位320グラムのを捕ったことがある。五百川峡谷は餌がいいから育つんだ。餌は藻。けい藻、らん藻という藻がつく。3日あったら充分つくな。 今年は天然鮎の遡上が多く、70%以上になった。それは理由がある。県内水面漁場管理委員会の指示により、毎年10月4日から10日まで、県内のありとあらゆる漁法での漁が禁止になる。簗も網も釣りもだめ。親魚を早く海に下らせて産卵させて来年の遡上に資するようにしている。我々もそれに協力している。 熊坂 正一(くまさか しょういち)氏 昭和11年(1936)生まれ。朝日町宮宿在住。昭和35年(1960)法政大学文学部卒業。教員を経て朝日町役場に奉職後、昭和60年(1985)〜平成4年(1992)まで町助役を務める。現在、山形新興株式会社専務取締役。最上川第一漁業協同組合代表理事組合長。 →最上川第一漁業組合 ※写真は巨鮎ではありません →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

鮎は香魚とも言う。餌が水ゴケなので、西瓜のような爽やかな香りの魚であったから。五百川峡谷では昔、鮎やサクラマスがよく獲れたので、皆さんよく食べていた。

漁をする人々はそれを生計のたしにしていて、最上川の簗で獲れたばたばたとしたマスや鮎は旅館などに売っていたようだ。 家庭で食卓に上るときは串に刺してあぶったのに白砂糖をかけ、その上にしょう油をかけて食べていた。塩焼きや田楽もしたようだ。飯のおかずにも酒の肴にもなったものだ。 酒の肴といえばニンニクの下部がふくらんだ時期に食べる「氷頭もみ」というのがあった。生のマスの頭とニンニクを薄く切って混ぜもみ、火にかけた酢・砂糖・塩で和えたもので、その時期になると料亭などで食べたものだった。今ではサクラマスもあまり獲れなくなり、そのような料理をいただくこともなくなった。 お話 : 鈴木治郎さん(宮宿) 取材 : 平成20年 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

新宿公民館裏手の高台に、地区を見守るように愛宕神社が建っています。慶応元年から2年(1861〜62)にかけて建立されたと刻まれてありますが、東永寺が開創された寛永年間(1624〜43)にはすでに愛宕山の山号を用いているため歴史はもっと古いと思われます。現在の社は、昭和54年(1979)に強風で倒壊した後に再建されたものです。

→アクセスマップはこちら ※分かりづらい所にあります。事前にエコミュージアムルームでご確認いただくか地元の方にお尋ね下さい。 |

湧水に数秒ごとにいくらかの増減があったとされ、無限に繰り返す“阿吽の呼吸”のようであるとして「阿吽の水」と呼ばれるようになったと伝わります。残念ながら現在は整備され見られません。

→アクセスマップはこちら ※駐車場近くの道下にあります。 |

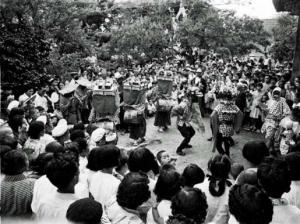

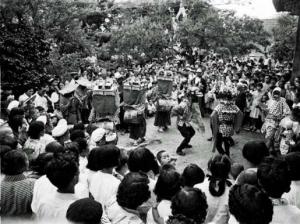

昨年秋に西部公民館で開催した故阿部幸作さんの写真展を創遊館で再開催します。祭りや運動会など昭和の懐かしい写真の展示や遺されていた8mmフィルムで制作した映画「あの素晴らしい日々をもう一度」もご覧いただけます。

日時 2月23(水)〜3月13日(日)午前9時〜19時(最終日は16時まで) 場所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」ギャラリー |

朝日町エコミュージアム20周年記念事業

■阿部幸作氏が遺した8mm映像上映会 「あの素晴らしい日々をもう一度」 朝日連峰初の山岳写真家故阿部幸作氏は、100本を超える8mm映像で朝日町の人々の暮らしも遺していました。朝日町エコミュージアム協会では、これまで一本ずつデジタル映像化に取り組んでおりましたが、この度ついに完了し、昭和30〜40年代の朝日町を抜粋し紹介できることとなりました。懐かしい時代や人々が甦ります。 日 時 2010年10月24日(日)午前9時30分〜昼前 会 場 朝日町西部公民館(常盤) 入場料 無料 ■第4回阿部幸作氏写真展「あの頃の君がいる」 今回は、朝日町の暮らしの中から「祭り」風景を中心に、そして昭和29年に山形新聞で連載していた写真記事なども展示致します。 日 時 10月1日(金)〜24日(日)午前9時〜午後5時(土、日休館) ※24日(日)の上映会では開館致します。 場 所 朝日町西部公民館(常盤) 入場料 無料 お問い合わせ 朝日町エコミュージアムルーム Tel 0237-67-2128(月曜休) チラシのダウロード(PC)はこちら →チラシ表(A4) →チラシ裏(A4) |

リクエストに応えてもう一度!

■阿部幸作氏8mmフィルム上映会 ドキュメンタリー映画 「あの素晴らしい日々をもう一度」 町の写真屋さん阿部幸作さんが遺した、昭和の懐かしい映像を編集して一本の映画にまとめました。仮装行列や花笠パレード、五百川織りの様子や西部地区の運動会、地区の祭りの様子など、懐かしい映像が多数おさめられています。 前回の上映会にお越しいただけなかった方、もう一度見たい方、ご来館お待ちしております。 日 時 平成22年11月27日(土) 午後1:30〜、午後7:30〜 場 所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」2F 会議室 ※入場無料です。 →阿部幸作氏について |

|

昭和53年、用の当時小学6年生だった斉藤正弘君と渡辺政紀君が発見。ヤマガタダイカイギュウは800万年前の海にすんでいたほ乳類で、ステラーカイギュウ(18世紀に絶滅)の祖先にあたるものではないかと考えられています。 海牛類の進化を知る上で世界的に貴重なもので県指定文化財となっています。

※大江町ホームページより抜粋 →詳細は大江町ホームページ(PC) →アクセスマップはこちら |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum