朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

第四紀、広くゆるやかだった流れは、地殻変動による大地の隆起とともに急流となり、流れは川底を浸食し、数万年の時間をかけて五百川峡谷が誕生しました。特異な瀬がたくさんある理由として、岩盤を削り込む流れのため川床が浅いことや、中上流部にあり比較的水量が少ないこと、横切る何本もの断層が存在していることなどが上げられるそうです。

佐竹伸一さんのお話 →五百川峡谷の誕生 1 →五百川峡谷の誕生 2 →五百川峡谷の誕生 3 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

五百川峡谷の水質浄化力

佐藤五郎氏(米沢中央高校教頭) 〈五百川峡谷は最上川の心臓部〉 最上川には、狭窄部が5ヵ所あり、人が住む盆地部で汚れた水を浄化しています。なかでも「五百川峡谷」は、最上川最大の峡谷部。難所中の難所です。5ヵ所の中で、最も大きな蘇生力・浄化力を持つので、私は最上川の心臓部と考えています。五百川峡谷がなければ、今のような最上川の水質は維持できません。 〈五百川峡谷の水質浄化のしくみ〉 五百川峡谷には、白く波の立つ所がたくさんあるので、水質浄化に非常に効果的な役割を果たしています。それは、空気中の酸素を充分水に溶け込ましてくれるので、水に棲んでいるプランクトンや水生昆虫、魚にいたるまで、いろんな生物が活発に活動し、汚れを餌として食べてくれるからです。 〈五百川峡谷の水のきれいさ〉 (硫酸イオン値)最上川の水質で一番多く含まれるのは、源流部の硫黄鉱山から流れる硫酸イオンです。流下に伴い値は下がりますが、五百川峡谷ではかなり下がります。ペーハーは、酸性から中性に変わります。 (濁度)濁りは濁度計で測ります。米沢盆地を過ぎて南陽市から川西にかけて、濁りがピークになりますが、長井で白川が入ると希釈され、さらに五百川峡谷の明鏡橋付近にかけて濁りは特に下がります。上流で汚れた水が徐々に希釈され、息を吹き返して、見た目にもきれいに蘇生されるのが五百川峡谷といえます。 (TOC調査)汚れを燃やして出る二酸化炭素の量を赤外線で測定する調査です。米沢盆地の下流、下田橋や鳳来橋付近で汚れがピークに達し、五百川峡谷の明鏡橋のあたりにかけて一番下がります。 (COD調査)薬品による調査です。やはり、五百川峡谷の五百川橋や明鏡橋のあたりで最低の値になります。水質が最も良くなっています。源流部で水質を落として五百川峡谷で蘇っているのが分かります。 (過去40年間の水質)どの場所も1960〜70年代に高度経済成長であおりを受け汚れました。その後、工場排水の規制や法的にも改善され、1980年代に入ると下水道が普及し、汚れは改善されてきています。最上川の過去40年間のCODデータを、上流は鳳来橋、中流は明鏡橋、下流は庄内橋の3ポイントで比較すると、明鏡橋は常に最もいい値になっています。 〈五百川峡谷の水路の持つ効果〉 米沢藩の御用商人西村久左衛門が開削した五百川峡谷には、岩盤がすとんと凹んでいる水路が大江町にかけて続いています。現在、水路を測量していますが、水路は幅10〜20m、深さは2〜3mもあります。自然のものか、掘ったものかは、まだ分かりません。 私は、この数十キロにも及ぶ水路があることが、水質浄化に重要な働きをしていると考えています。それは、浅瀬も深みも同じ場所に存在するので、水生生物にとって好都合だからです。多様に生きられるのです。水路の中がどうなっているかは、今後水中カメラなどを使って確認する予定です。全貌を明らかにしてこの素晴らしい五百川峡谷を全国にアピールしたいと思っています。五百川峡谷はまさに朝日町の宝といえます。 取材 : 平成18年 佐藤 五郎(さとう ごろう)氏 山形大学教育学部卒業後、昭和44年(1969)米沢中央高等学校教諭着任、副校長を務める。最上川水系の水質調査を同校科学部で指導され、平成5年(1993)からは毎年ゴムボートで流下しながら水質や河川環境の調査を実施。現在は国土交通省最上川水系流域委員会委員、山形県環境アドバイザーなどの各種委員を兼ねている。著者多数。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

五百川峡谷の舟道遺構

佐藤五郎氏(米沢中央高校教頭) 〈舟道の発見〉 毎年の水質調査時に、五百川峡谷の岩盤の所々に切り目が入っているのを不思議に思っていた。白鷹町菖蒲から上郷ダムまでGPS調査をした結果、人工的に堀削した舟道であることが分かった。目測だが左沢まで30kmに渡り同じような工事が成されている。これは、元禄時代の米沢藩御用商人の西村久左衛門が開削した遺構であり、国内最長の舟道といえる。 〈腑に落ちない工期〉 西村が幕府に開削普請の願い状を出したのは元禄5年(1692)。翌6年(1693)の正月に許可が下り、6月に工事着工し、翌7年(1694)の9月には完成している。そしてすぐに、米沢藩の藩米13,700俵を長井市の宮から下している。しかし、30kmに渡る大工事を、たった一年三ヶ月位で出来るわけがない。私も腑に落ちなかった。 〈道開削の本当の歴史(私感)〉 それはやはり表向きであったことが分かった。西村は、左沢の大庄屋海野家に「船は通れるようになったので、船頭の差配や舟屋敷を建てる土地の確保などをお任せしたい」旨を願った手紙を出している。それが幕府から許可が下りる一年前の元禄五年(1692)の正月のこと。これにより大部分の工事はすでに終わり、舟は通れるようになっていたことがうかがえる。 西村は、京都から当時の舟道開削専門のゼネコン“角倉一門”の間兵衛(まへえ)という優秀な技術者を呼び寄せているが、それは船が開通した元禄7年(1694)のおよそ10年も前になる。すぐに開削工事の可否を調査させたのだろう。 そして、貞享4年(1687)。51才の三代目西村久左衛門が引退している。その若さで引退したのはなぜか。おそらく工事が可能ということになり、御用商人の家業は息子に任せ、本人はいよいよ本格的に開削工事に取り組みはじめたことを意味しているのではないか。 翌年の元禄元年には、大石田から舟大工を移住させている。これも開通する五、六年も前のこと。工事の為の舟作りを始めたのではないか。 おそらく、米沢藩の内諾のもと、藩自身も内々に関わり領外の代官にも根回しをし、下流の左沢から上流に向かい工事を徐々に進めていたのだと思われる。そして、最上流部の黒滝を残し、ほぼ完成の状態に近づいたところで、開削普請願いを出したのではないか。黒滝だけの開削なら一年三ヶ月で充分やれただろう。 工事は、平らな所を新たに掘るのではなく、所々にある自然の浸食による深みをうまく繋げるようにした。浅いへりや蛇行して出っ張っている岩盤を砕いてまっすぐにしていった。砕くのには、長さが1m位、太さが10cm位、重さは50kg位の先が尖った鉄のかたまりを4、5mの高さのやぐらから落とした。これは、計算すると水中の岩も砕ける破壊力がある。 工事費は、一万七千両かかったとある。米で換算すると現在の20億円前後とされているが、当時の日当は一人米一升程度。現在の日当一万〜一万五千円とかで計算すれば二百億とか三百億円の額になる。30km区間の大工事も充分可能だったとうなずける。 〈期待される古文書調査〉 朝日町・左沢間は、元禄5年あたりには工事は終わり、船の往来はあったと思われる。左沢はすでに船着き場の最上流地点だったが、朝日町区間は船着き場としての町並みが充実しはじめた頃と言える。関わる資料が残っていないだろうか。その視点でもう一度古文書等を調べ直して欲しい。 取材 : 平成20年7月 佐藤 五郎(さとう ごろう)氏 山形大学教育学部卒業後、昭和44年(1969)米沢中央高等学校教諭着任、副校長を務める。最上川水系の水質調査を同校科学部で指導され、平成5年(1993)からは毎年ゴムボートで流下しながら水質や河川環境の調査を実施。現在は国土交通省最上川水系流域委員会委員、山形県環境アドバイザーなどの各種委員を兼ねている。著者多数。 ※写真は明鏡橋下の舟道遺構 →舟道(明鏡橋下) →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

座学で最上川の最大難所だった五百川峡谷の開削と舟運について学んだあと、実際に難所跡の黒滝・佐の原・大滝・三階滝等を訪ねます。

日 時 / 7月11日(日)午前9時〜12時 集 合 / 西船渡公民館 案内人 / 若月啓二 参加費 / 500円 申込み / エコミュージアムルーム Tel 0237-67-2128 |

五百川峡谷の自然の素晴らしさ お話 姉崎一馬氏(自然写真家) 五百川峡谷は、何度かボートで下っているが、とにかく素晴らしい自然が残っている。他の所と違って川岸が切り立った崖なので、人の手が入ってない(入れない)から、自然の迫力や豊かさ、景観の素晴らしさを見ることができる。この魅力は、道路から見下ろしても分からない。実際に川を下りながら見ると、川の持っているパワー、大自然のエネルギーを感じる。「こんなにも違うのか?」と思ってしまう。感動の大きさは数百倍違う。 川岸は変化の大きい自然といえる。崖が崩れたりする不安定な場所は、パイオニア的な植物が多い。ケヤキ類をはじめとして水に強い樹木が多く、大木もけっこうある。切り立った川岸では、太くなりすぎると支えられなくなってしまうので巨木とまではいかないが、それでも太い木はいっぱいある。 なにより人が入れないので、生き物たちのサンクチュアリ(逃げ場)となっていて、とても貴重な場所といえる。 以前、仲間と静かに五百川峡谷を下った時には、アオサギやゴイサギ、ヤマセミなどがたくさんいた。特にゴイサギは、四畳半ほどの柳の茂みから100羽以上も出てきて驚かされた。ヤマセミは、数十メートルに一羽は出てきた。この鳥は奥山に行かないとなかなか見られないから、一般的に憧れの鳥となっている。町の中でこんなに見られるのはとても珍しいこと。鳥を観察する人たちにとっては、とても面白い場所でないか。 日本の自然を象徴できるのは、森と川だと思っている。森がなければ川はないし、川がなければ森が育たない。川は、接してみなければ理解できない自然です。多くの人に、素晴らしい五百川峡谷に接して感動して欲しい。きっと、自然の豊かさ、川の恵み、循環など、我々が生かされている根源の自然を感じてもらえるのではないか。 お話 : 姉崎一馬さん(立木) 取材 : 平成19年 姉崎 一馬(あねざき かずま)氏 昭和23年(1948)京都生まれ。朝日町立木在住。 雑木林から原生林まで日本全国の森林をフィールドとする自然写真家。山形県朝日連峰山麓を活動の中心とした子供のための「わらだやしき自然教室」もボランティアとともに行っている。著書に「はるにれ」(福音館書店)、「はっぱじゃないよ、ぼくがいる」(アリス館)など多数。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

|

最上川の荒砥・左沢間は五百川峡谷と呼ばれ、急流で難所が多い上に、昔は峡谷入り口の菖蒲(白鷹町)に黒滝という丈余(約三メートル)の滝があり、船の運航ができなかった。従って米沢藩の全ての物資の藩外輸送は山越えを強いられ、幕領の年貢米は二井宿峠か板谷峠越えで福島まで馬で運び、阿武隈川を船で下り、東回りの回船で江戸まで運んだので、費用がかさんだほか荷痛みがあった。

元禄(約三百年前)の頃、米沢藩の御用商人西村久左衛門は、この黒滝をはじめとする五百川峡谷の難所を開削すれば、荷を藩内から船だけで酒田まで下すことができ、当時河村瑞賢により開発されていた日本海西廻り航路に結びつかれば、航路は下関・瀬戸内海・大阪と長くなるがきわめて安全に荷痛みもなく江戸まで運べると考えた。 西村の本業は青苧商だったが、幸い縁戚に角倉了似という大土木実業家がおり、その援助で間兵衛という優秀な手代を譲り受け、綿密な調査をさせた上、船大工は大石田から、船鍛冶は越後の飛鳥井村から呼び寄せて準備し、藩および幕府の許可を取り付け、元禄六年(一六九三)開削に取り掛かった。 その工法は、川の流れを迂回させて滝を干上がらせ、岩の上で焚き火をして岩を焼き、川水を掛けて岩を割ったり、岩盤の上に高い櫓を建て、重い鉄錐をロープで縛り、大勢で吊り上げて落とす「どん突き工法」を用いたりした。工期は一年三ヶ月、総工費一万七千両(現在で一七億)の巨費を投じて翌七年九月開通。間兵衛船と呼ばれた船は米沢藩米を積んで、五百川峡谷を矢のように下り酒田まで通船したのである。この上下の通船がもたらした恩恵ははかり知れず、まさに水運の革命といえるものだった。 しかし昔のことゆえ、工事の成功や船の安全には神仏の加護を祈ることが第一で、川沿いに神仏に堂宇の再建や鰐口の奉納などの安全祈願が行われた。また、この舟運を持続するため、菖蒲と左沢には船陣屋を置き通船を管理し、途中には通船差配役を置いて、船を曳き上げる綱手道の整備や難破船の濡れ米の処理などをさせた。 五百川峡谷の朝日町域には大滝瀬・どうぎ瀬・三階滝などの難所が多くあり、しばしば船が難破し、その都度濡れ米を引き揚げた。これには川沿いの百姓が頼まれ、引き揚げた米は払い受けて餅をついたそうで「かぶたれ餅」と言われた。 しかし、この舟運は後に訳あって西村から藩運営に変わった。そして後年、陸上交通の発達でその役目を終えた。綱手道も今では殆ど姿を消し見られなくなった。 お話 : 若月啓二さん(西船渡) 平成18年 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

|

和紙づくりは、昭和41年頃まで夫が主に冬仕事でしていた。私も手伝いをしていたが、漉き方は1年しかしていない。和紙作りは夫の母がしていたことだが、どこから伝承されたかは分からない。古槙部落では多い時には5軒くらいで和紙作りをしていた。材料のコウゾは家の付近に植えてあるもののほか、八ッ沼などの西五百川方面から購入しソリで運んでいた。できた紙は主に障子紙として使われた。宮宿の近江屋などに納品していた。

〈製造工程〉 1.コウゾを60センチ程度の長さに切る 2.桶をかぶせて半日くらい蒸かす 3.あたたかいうちに皮をはぐ 4.村の人に委託し、皮から黒い表皮をはぎ取ってもらう 5.その白い内皮を煮る 6.すりこぎ棒より大きめの棒で叩く。(家族みんなで) 7.水を張った舟に入れる 8.目の粗い布に入れて水分をとばす 9.水にニレの根を加工したものをいれた紙すき用の舟にいれる 10.紙を漉く 11.漉いた紙を取りやすいようにクグ(草)をはさみこんで重ねる 12.万力で水分を搾る 13.厚手のトタン状のものに貼る 14.下から水蒸気をあてて乾かす 15.周囲の部分を切りそろえる 16.20枚位に束ね出荷する ※蒸かす桶は古槙和紙組合の共有だった お話 : 清野よし子さん(古槙) 取材 : 平成17年(2005) |

お話 山田栄二氏(西川町)

◆軍道の全体像と踏破の記録 軍道の全体像としては、用途は情報連絡・物資輸送・藩士往来で、全長は約60キロメートルとされているのですが、我々が歩いた実測値によると約六五キロメートルありましたが、高低差によるものと思われます。旧朝日村の史料によると道幅は九尺で、途中に偉い方が泊まる御殿小屋が二ヶ所あったようです。一つは旧朝日村地名図にある高安山南方の小屋屋敷のところで、もう一つが御影森山か中沢峰の下あたりかと思われます。工期は慶長三年の一夏でつくったということで、工事を担当したのは、庄内口から鱒淵村の農民、米沢口からは草岡村の農民が動員されており、他に奥三面衆が山案内に当たっていたようです。 朝日軍道が通る連峰の全容は、米沢領から葉山 ―八形峰 ―中沢峰―前御影森山 ―御影森山 ―大沢峰 ―平岩山 ―大朝日岳と来まして、中岳 ―西朝日 ―寒江山―以東岳―オツボ峰―三角峰(三角峰手前までは登山道があります)。その先、戸立山 ―茶畑山 ―芝倉山 ―葛城山 ―高安山―猿倉山―鱒淵、それから飛地庄内領に入ります。 我々が踏破した記録ですが、平成16年の第一次から21年まで6回の登山を実施しました。(単なる登山ではなく軍道痕跡を探る視点で歩きました。縦走路では悪いとは思いながら、登山道から外れたりしながら結構丁寧に歩いたつもりです。) 途中、平成20年の第5次登山には、NHKが朝日軍道のレポート番組を作るということで同行取材をして、7分位の番組が東北六県で放映されました。 ◆朝日軍道の痕跡を探して 草岡の登山口、初夏は草茫々なんですが、ここから葉山にかけてのあたりが一番軍道の痕跡らしさが残っているように思います。 藪の中に古い石積みがあるのですが、普通に歩いていると気が付きません。また途中にわざわざ石を鏨(たがね)で砕いたような痕も見られます。おけさ堀付近までは、道幅二メートル位の電光型の軍道と見られる道が顕著に残ってます。葉山から八形峰を通って焼野原を降った先に中沢峰鞍部の水場がありますが、ここだけ樹齢何百年かのブナ残っており、傍に水場があり周りは広く、誰が考えても休み場として最適な所だなという感じです。 中沢峰を降って途中にも電光型の道があるのですが、これがなぜ軍道じゃないかと思うというと、登山道であればこの短い区間をこんなに曲がる必要がないんですね、例えば、山にキノコ採りや山菜採りに行くにしても、峰まで真っ直ぐ登って行くのが普通で、登山でもかなりの急斜面なら別ですけれども、真っ直ぐですね。 御影森山の手前に、怪しげな棚状の樹林がありますし、大朝日岳から西朝日岳にかけても、軍道の痕跡と思われる所があります。それから、三方境から狐穴小屋の先中先峰の所にも電光型の軍道跡が見られます。 以東岳から先、三角峰に行く途中にオツボ峰という所があるのですが、史料によると、ここには御壷石(この下に人骨を埋めたと推測。)という二間四方の石があるとありますが、この辺りでいくら探しても、手前で見つけた約二間四方の石以外にはありませんでしたので、これが御壺石に違いないと確信しています。石の下には何かあるはずです。地元人たちは更に調査してほしいと思っています。 次の登山で戸立山を目指したのですが、この先は登山道も無く藪が密集しており、泊まり荷物を担いでの登山は体力的に無理だと判断して、軍道の痕跡がある程度判り、さらに歩きやすい残雪期に調査することとしました。 そして、戸立山の先茶畑山山頂付近に不自然な切り通しを見つけました。幅が六尺を超えるものですが、50m位の区間ですが明らかに人の手が入ったような痕跡があります。やったと思いました。 先の高安山、兜岩には当時明神様が祭られていたようですが兜岩はいかにも明神様にふさわしく堂々とした岩山です。探したのですが社跡などは確認できませんでした。 猿蔵山から鱒淵に下りて庄内に出るのですが、途中に岩魚沢という所があり、ここが軍道だったと史料にあります。また、鱒淵集落の中に山神社がありますが、ここは当時、軍道の完遂を祈願したとされていますが、集落の人に確認はしていません。 朝日町エコミュージアム20周年記念事業 パネルディスカッション「直江兼続が開いた朝日軍道」(2009)より一部抜粋 山田栄二(やまだ えいじ)氏 昭和26年(1951)生まれ 西川町間沢在住。登山暦約40年。 岩根沢清川仙人会所属(月山 清川行人小屋及び岩根沢、本道寺からの登山道管理団体)。月山清川行人小屋管理(年数回)。朝日軍道については、現地軍道痕跡を目的とした一貫した報告・資料等がみあたらず、朝日連峰山麓に住む者として一度朝日軍道を歩いて見ようということになり、平成16年、清川仙人会員及び他の山仲間と痕跡調査登山開始し6年目で区切りとなる。 |

明神断崖頂上に鎮座している厳島神社は、大永2年(1522)に、徳昌寺の領山和尚が弁財天を祀り再建した旧弁財堂です。天保14年(1843)稲荷明神を合祀しました。明治の神仏分離令時に市杵嶋姫命を祀る厳島神社となりました。対岸の舟渡山ノ神社のものと同じ年享和3年(1803)に奉納された大江町で一番古い前句付けの俳額や、朝日町中沢の掘次郎右ェ門(周玉)作の騎馬武者絵馬と俳額があります。

→アクセスマップはこちら |

{PDF} ダウンロード 290.1KB_Adobe PDF

朝日町エコミュージアム案内人が自ら企画した特別な見学会を、毎月1〜2度開催しております。下記一覧をご覧の上、ご参加下さい。 |

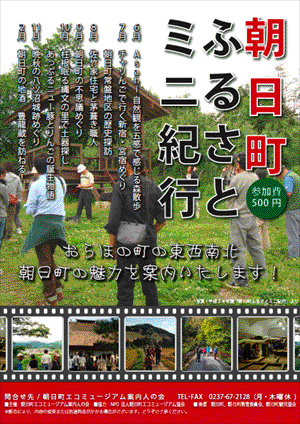

〔朝日町ふる里ミニ紀行2019〕

荒砥から左沢までの最上川は五百川峡谷と呼ばれ、かつて最上川舟運の最大難所でした。西船渡・助ノ巻地区を散策しながら、最上川と私たちのかかわりを振り返ります。 道中では、安藤秀岳氏による最上川舟唄の披露もあります。散策後は蕎楽さんのおいしいお蕎麦などいかがでしょうか?みなさまのご参加をお待ちしております! 日 時:令和元年8月11日(日)9:00〜12:00 集合場所:蕎楽(西船渡蕎麦屋) 案 内 人:安藤直良・井上幸弘 募集人数:15人(申込締切8/6(火)頃まで) 参 加 費:500円(資料・保険代) ※昼食(実費)をご希望の方は申込時にお伝えください。 ※暑い時期の開催となりますので、暑さ対策をお願いいたします。 問合せ先:朝日町エコミュージアムルーム TEL・FAX 0237-67-2128 主 催:朝日町エコミュージアム案内人の会 |

エリア地区 / 古槙、送橋

(お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |

・エリア地区/今平、大船木、上郷、松程、赤釜、西船渡、能中、雪谷、宮宿、和合

最上川上流から国道287号線は明鏡橋まで、県道9号線は八天橋や椹平の棚田のある能中地区までを順番に紹介しております。 ・川縁は危険な場所がありますのでご注意下さい。 ・増水時は川に近づかないで下さい。 (お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |

佐竹伸一氏(常盤)

1 はじめに

最上川は、米沢盆地から上山盆地へと流入することなく、米沢盆地の西北方にある長井盆地に迂回して、出羽丘陵を貫く五百川峡谷を北進し、左沢から山形盆地へと流れを進めています。

最上川には五百川峡と最上峡の二つの峡谷があり、このうち荒砥〜左沢の約25kmが五百川峡谷と呼ばれています。

今回の講座では、最上川が、隆起量が結果として最も大きかった所をわざわざ選んで流れ五百川峡谷を誕生させた謎を探っていくことにしましょう。

2 最上川の誕生

今から1500万年前ごろ、東北地方の大半は深い海の底に沈んでいました。現在の山形県にあたるところも全域が海の底にあったわけです。1200万年前頃になると、東北地方全域に広がっていたこの深い海の中の所々に山脈のような高まりができ、海の中に盆地のような地形が形成されました。

こうした海盆化されたやや深い海は、1000万年前頃になると、広い範囲で地盤が隆起したことにより、さらに少しずつ浅くなっていきました。現在の地理で言えば、庄内から新庄・山形・米沢にかけての一体が長い入り江となり、入り江の両側は陸地となりました。ヤマガタダイカイギュウは、このような入り江に生い茂る昆布などの海藻を食べて生活していました。

500万年前頃になると、地盤の隆起はさらに進み、日本海から続く入り江は分断されて、米沢、山形、新庄の順に、ほぼ現在の盆地にあたるところが湖沼となっていきました。この時、各地に分断された湖沼をつないで誕生したのが原始の最上川であり、起伏のゆるやかな大地の中を悠然と流れていたのです。

3 五百川峡谷の誕生

人類が誕生する第四紀という時代をむかえると、それまでゆるやかだった地形は、激しい地殻変動によって彫刻をほどこされることになります。山がより高さを増す一方で、盆地は沈降を続けながらも隆起した山地から運ばれてくる土砂で埋め立てられていくことになったのです。

先に述べたように激しい隆起活動が始まる以前、最上川はすでに本地域を流れの場として選んでいました。川幅は現在よりも広く、ゆるやかな流れでした。しかし、周辺の大地が隆起していくにつれて、そのような環境は激変していくことになります。水の働きによる浸食量より大地の隆起の量が上回れば、川はその流れを変えてしまいますが、浸食が隆起の量を下回らないかぎり、川はより深く大地を削りこんで周辺は切り立った峡谷となります。最上川の浸食の力と大地が隆起する力とがせめぎあい、数万年の時間をかけて五百川峡谷が誕生したのです。

こうした地殻変動は、山形県においては村山変動と呼ばれており、60万年前頃に始まったと考えられています。この変動によって、それまでのっぺりとした丘のような存在にすぎなかった朝日連峰が、断層運動を伴いながら激しく隆起し、現在のような高く深い山岳となっていきます。地殻にできた亀裂からマグマが上昇し、月山や蔵王山が誕生したのも同じ時期です。五百川峡谷の誕生は、こうした激しい地殻変動と一連のものなのです。

平成18年

佐竹 伸一(さたけ しんいち)氏

昭和57年(1982)山形大学教育学部卒業。山形大学理学部教授(地球環境学科長)山野井徹氏に師事。現在、河北町立谷地西部小学校教諭。

山形応用地質研究会幹事。朝日山岳会副会長。現代俳句協会会員・俳誌「小熊座」同人。

著書「朝日連峰の四季」など。また、「朝日町町史 上・下巻」に執筆。

→五百川峡谷の誕生2

→ガイドブック『五百川峡谷』

→五百川峡谷の魅力

→五百川峡谷エリア