朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

朝日連峰の朝日川流域には蜜源樹の“トチノキ”が多く自生し、養蜂業が盛んに営まれています。

昭和63年(1988)日本ではじめての蜜ろうそく工房「ハチ蜜の森キャンドル」が朝日町に誕生しました。蜜ろうそくは養蜂で収穫される不用なミツバチの巣だけで作られます。 工房では購入はもちろん、製作体験(予約制)もできます。また、季節事のワークショップも人気です。工房では蜜ろうや養蜂についての展示も見学することができ、6〜9月は観察巣箱も設置されます。予約すればスライド映写による説明もして下さいます。営業日/土・日・祭日 お問い合わせ/電話0237-67-3260 ※見学は営業日のみ。 →ホームページ(PC) 安藤竜二さん、菅井弘吉さん、遠藤 理さん、 多田光義さんのお話 →蜜ろうの利用について →アクセスマップはこちら ※白倉橋手前の広場に駐車できます。 |

{PDF} ダウンロード 215.2KB_Adobe PDF

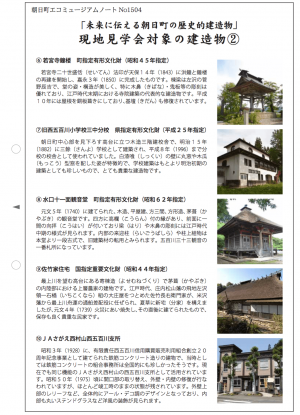

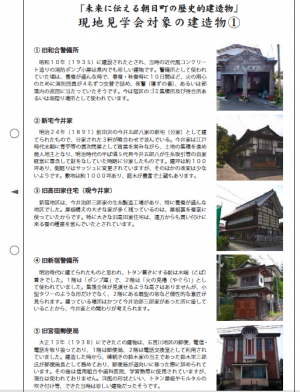

2015年11月に開催された現地見学会対象の建造物の後編です。 ↑上記ダウンロードボタンよりPDFファイルを開くことができます。 (前編はこちらから↓) →未来に伝える朝日町の歴史的建造物 1 |

|

5月3日は豊龍神社のお祭りです。宮宿地区を挙げて盛大に行われます。午前9時半より大獅子、小獅子が、10時より小学生低学年の樽神輿、高学年の宮神輿渡御が行われます。屋台も出て賑やかです。商店街では「豊玉姫まつり」も開催されます。前夜祭は2日午後6時より大人の神輿渡御が行われます。 (所在地/朝日町宮宿) ※写真は前夜祭(朝日町ホームページより抜粋) →豊龍神社 →アクセスマップはこちら →ツイート |

根周り11m、目通り幹囲7.5m。平安時代の承和11年(844)延暦寺の僧安慧によって豊龍神社創建時にご神木として植えられたと言い伝わっています。落雷や風雪により頂部や大枝を失くし樹勢を損なっていましたが、樹木医により適切な処置が施されました。山形県指定天然記念物(1965年4月指定)。

→豊龍神社 →アクセスマップはこちら |

豊龍公園のある経ヶ崎は、豊龍館(ほうりゅうたて)のあった場所です。戦国期の鳥屋ヶ森城主(館山)岸美作守の館と考えられています。

→鳥屋ヶ森城跡 →豊龍神社 →アクセスマップはこちら 撮影場所 →能中経壇からの風景 |

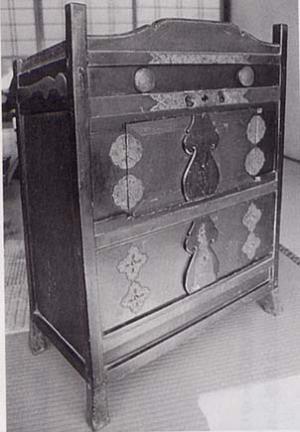

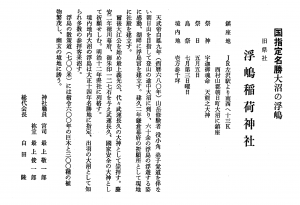

承和11年(844)に延暦寺の僧安慧(あんえ)が奥州を巡り歩いて、講場をその地に開いた時、龍の神霊を祀って東五百川の鎮守として、別当東守寺を建立したと記されている。さらに慶長年間(1596〜1615)に寒河江肥前の守が社殿を再建し、明治維新の廃仏毀釈によって豊龍神社となり、東守寺住職は復職して豊嶋氏を称したとする。 明和年間(1764~72)に左沢在住の松山藩医であった羽柴玄倫が誌した『宗古録』には、安慧がこの地に天台の教えを広める決意をしたとき「瑞巌美麗の姫大神」があらわれ「我こそ海童神(わだつみのかみ)の娘なり」と名のり「汝の護法善神とならん」と誓ってくれたのが豊玉姫大神であるという。 さらに、安慧みずから大般若経600巻を書写して筐(はこ)に納め、この山上に埋めたと述べ、山号を「宝経といい或は宝筐と作る」と書いている。 ※『朝日町史 上巻』(朝日町)より抜粋 祭礼は5月3日。大獅子や宮神輿、樽神輿の行列など、宮宿地区を挙げて毎年盛大に行われています。 →アクセスマップはこちら ※駐車場は神社裏手にあります。 |

{PDF} ダウンロード 91KB_Adobe PDF

地域の宝発掘調査になり、聞き書きの、聞く楽しさ・話す楽しさも体感できるワークショップを考えました。 下記のルールで、身近な地域で実践してみてください。 記入用紙は、上記ダウンロードボタンより印刷できます。 宝調査&聞き書き体験ワークショップ 「あなたの宝、一つ教えてください」 ■方法 1. 3〜5人グループに分かれテーブルを囲みます。一人ずつ5分間、ご自分の宝一つについて、その理由をお話ください。 「宝」とは、あなたのふる里において、あなたがとっておきの宝だと思うもの。既存の観光資源に捉われない環境、文化、歴史、産業、人、物、できごと、思い出等、なんでも大丈夫です。 2. ほかの皆さんは、重要な部分について調査ノートに聞き書きします。書き方は自由です。 3. もう5分かけて、もっと詳しく知りたいこと、聞き逃したことなどを質問してください。話し足りなかったこともお話ください。 4. 15分かけて右隣の方の宝について清書して提出してください。箇条書きなど書き方は自由です。書き終わったら、右隣の方に見せて確認してもらいます。修正点があれば直します。 5. 最後に提出された全員の分に表紙をつけてホッチキスで綴じれば小冊子「宝物語」が出来上がります。自分の記録した用紙も綴ってお持ち帰りください。 詳しくはお問い合わせください。 |

エコミュージアムコーナーの展示を、山菜やきのこ採りを職業にしている長岡幸司さん(太郎)の「山と共に生きる」と、茅葺き職人の白田吉蔵さん(常盤)の「朝日町最後のカヤ葺き職人」のパネルに更新しました。それぞれ素敵なデザインの2枚組となっています。創遊館にお立ち寄りの際はぜひご覧下さい。

|

ご本尊の子安観世音は宝永の大火の直後に、大和の国の六部僧66巻の法華経と仏像を背負い、全国の霊場巡錫のおり当山を訪れ、子供らの健康と成長を祈って子安観音を鎮座したものと伝わっています。五百川三十三観音第2番札所

※本堂内の見学は直接お問い合わせ下さい。長松院 Tel0237-67-2454 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |

お話/志藤富男さん

風神祭の御供え物は、縁側に小机置いて、赤飯と季節の物を上げる。たとえばスイカとか夕顔とかブドウとかのあるものだね。それからローソクも立てて、上には提灯を下げる。そして、神輿の神様が来てけるように、その御供えの前まで道路からの盛り砂をつなげるんだ。 御供え物は、どの家でもしていると思ったら、今はそうでもないなだね。 (取材/平成26年3月) →大谷の風神祭 →小径第15集『大谷風神祭』 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

案内 / 安藤竜二