朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

五百川峡谷ビューポイントにも推薦された川通地区の最上川河岸にフットパスが整備されました。五百川峡谷ならではの切り立った川岸や、舟道、稲荷神社の御池とされた雪花渕と桜並木の風景などを眺めながら歩けるコースとなっています。また、村内には三瀧山観音寺をはじめ、古い絵馬のある観音堂、見事な彫刻のなされた町内唯一の八坂神社、町内で最も古いと推測される石仏などがあります。

→アクセスマップはこちら |

最上川の有する水環境・歴史・文化等の資源を結びつけ、地域の活性化を図ることを目的に、歩くことを楽しむための小径“フットパス”が、カヌーランドから明鏡橋下まで整備されました。国内最長の舟道遺構、カヌー、県内一だったかまど岩採り場跡、近代土木遺産の旧明鏡橋など、五百川峡谷の特長を感じながら歩くことができます。

→フットパスあさひ見学会報告(2009 PC) →フットパスあさひ見学会2(2009 PC) →アクセスマップはこちら ※カヌーランド駐車場にフットパス全体図の説明看板が設置されています。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

最上川の有する水環境・歴史・文化等の資源を結びつけ、地域の活性化を図ることを目的に、歩くことを楽しむための小径“フットパス”が、カヌーランドから明鏡橋下まで整備されました。国内最長の舟道遺構、カヌー、県内一だったかまど岩採り場跡、近代土木遺産の旧明鏡橋など、五百川峡谷の特長を感じながら歩くことができます。

→フットパスあさひ見学会報告(2009 PC) →フットパスあさひ見学会2(2009 PC) →アクセスマップはこちら |

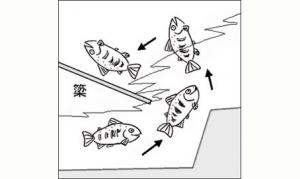

最上川全体でおよそ40ヵ所の簗があったが、朝日町にはそのうち7ヵ所あった。荒砥から左沢間の五百川峡谷全体では11ヵ所あった。こんなにある所は他になかった。どうしてかというと、激流(瀬)、岩盤、中州があるから。簗の仕組み上、段差のある瀬がないと仕掛けられない。それに、中州のない所に作るには上流から長くせき止めなければならないから大変だ。

6〜7月、鱒が簗の仕掛けてあるその瀬の段差を上るとき、水の勢いで、どっとひっくり返されて簾の上に落ちる。これが遡上する魚の取り方。下る魚、落ち鮎などは上からぞろぞろ入る。問題は、いろんな木や草などのゴミも簾にかかる。これを丁寧に落とさないと簗がだめになる。 簗には、必ず魚を食べさせる料亭のような場所があった。鱒の季節には鱒を、鮎の季節には鮎を、それからウナギなどもよくごちそうになった。 簗は、増水で流されれば大きな損害になるが、儲かるときは儲かる。落ち鮎の季節はあまりに掛かりすぎて、手伝い人は面倒くさくなって流してやったほど。 上郷ダム建設で簗を全廃するにあたっては、一簗につき240万円から3,300万円までの補償金が出た。八天簗は簾座が三つもあるから、漁獲数も多かった。 お話 : 熊坂正一氏(最上川第一漁業協同組合代表理事組合長)取材 : 平成18年 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

|

最上俊一郎(もがみ・しゅんいちろう)氏

昭和23年(1948)生まれ。浮嶋稲荷神社宮司、山主別当・大行院第52代当主。現大沼区長。浮島雅楽保存会代表。 |

昭和26年(1952)大谷生まれ。志藤看板塗装店(宮宿)に勤務。

昭和47年から大谷獅子踊りの太鼓を担当し平成5年からは横笛を担当する。 現在、大谷獅子踊り保存会で笛の親方を務める。 →大谷の獅子踊り (2010.8 記) |

江戸時代、大庄屋佐竹長右衛門家は、米沢藩の通船差配役を勤めた家柄です。船子(水主)雇い、綱手道の管理、梁仕掛けの管理、破船の救出における人足割り当て、払い米(濡米)の世話など、安全な通船を図る仕事をしていました。「佐竹家住宅」は、元文5年(1740)に建てられたもので、現在も佐竹さんご家族がお住まいです。見学申込みはエコルームへ。 →佐竹家住宅について/鈴木治郎氏(pdf) →佐竹家住宅見学会 →アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

国指定重要文化財「佐竹家住宅」は、最上川の舟運が盛んだった頃の大庄屋の住居です。大庄屋を務めた佐竹長右衛門家は、米沢藩に通船差配役を任命された家柄で、大淀村から川通村までの、船子(水主)雇い、綱手道の管理、梁仕掛けの管理、破船の救出における人足割り当て、払い米(濡米)の世話など、安全な通船を図る仕事をしていました。現在の建物は、元文5年(1740)に建てられたもので、山形県内陸部における上層農家の現存する建物としては保存の状態がよく、歴史を知る貴重な民家です。

※現在も佐竹さんご家族がお住まいです。見学の申し込みは、エコミュージアムルーム Tel0237-67-2128が窓口となっております。直接佐竹さんに申し込みされないようお願い致します。また、毎年見学会も催されていますのでお問い合わせ下さい。 →佐竹家住宅について/鈴木治郎氏(pdf) →佐竹家住宅見学会 →アクセスマップはこちら |

今井治郎三郎家は、鳥屋ヶ森城主岸美作守の家老を先祖とし、新宿の肝煎名主・大庄屋を務めた家柄です。特に14代治郎三郎は、横浜を拠点に蚕糸貿易の大事業を行い横浜商業会議所副会頭も務めました。さらに奥羽鉄道の誘致や電気事業、通信事業の促進など郷土振興に大いに尽力し、15代は東五百川村長、16代は宮宿町長を務めるなど地方自治にも大変功績を残しました。残された石垣に、当時の隆盛ぶりをうかがい知ることができます。

→今井治郎三郎家について →アクセスマップはこちら ※旧新宿警備所前付近です。 ※現在は別の方がお住まいです。敷地内には入らないで下さい。 |

『朝日町史編集資料第六号 今井治郎三郎家文書(上)』『朝日町の歴史』(朝日町教育委員会刊)によると、初代今井左衛門兼満は鳥屋ヶ森城主の岸美作守義光の家老を先祖とし、代々新宿村の肝煎名主・大庄屋として精働し、天保年間(1830〜)以降には在方荷主(買次問屋)として青苧集荷商や土地の集積に着手したとあります。

特に14代今井治郎三郎は、地元新宿で生糸製造会社を設立するのみならず、横浜を拠点に蚕糸貿易の大事業を行い、史編集資料には「膨大な財力を利用して諸種の事業に関与し、その明敏な頭脳と非凡な才腕をふるい、努力奮闘し、蓄財益々加えた」と紹介されています。また、奥羽鉄道の誘致や、電気事業、通信事業の促進など、郷土の振興にも大いに尽力しました。明治時代後半に生糸が暴落するまでは、今井家がもっとも隆盛を誇った時代といえます。 14代今井治郎三郎の活躍ぶりを年表にしてみました。 安政 4年(1857)11月生まれ。幼名政吉。 明治 3年(1870)父嘉兵衛の死により、13歳で家督をつぐ。 明治 10年(1877)(株)良進社を新宿に興し、10ヵ年以上にわたり生糸の機械製造を行う。 明治25年(1892)横浜市弁天通で蚕糸貿易商となる。人望高く横浜取引所仲買委員長を七回、横浜商業会議所議員も勤め副会頭にもなる。宮宿まで電信を架設するため、西村山郡会議員や県議会議員の地位を活用して促進にあたる。明治31年(1898)山形電気株式会社設立に尽力、重役となる。またこの頃に奥羽本線鉄道の誘致に奔走。板谷峠トンネル工事に際しては、自ら煉瓦工場を設置し資材を供給する。 明治42年(1909)今井五郎八に協力して「今井商業銀行」の創立に出資、および運営指導にあたり、地方金融に多大の貢献をする。 大正元年(1928) 生糸の暴落により、横浜取引所を整理し新宿に戻る 大正2年(1913)山形電気会社で白岩町の白岩発電所、西五百川村の旭発電所を建設する。 大正8年(1919)川土居村の吉川発電所を建設する。 その後も今井家は、15代は東五百川村長、16代は宮宿町長を勤めるなど、引き続き地方自治に功績を残された家柄で、ご子息は昭和40年代に資産を整理し新宿をはなれ東京都内に生活されています。 ※写真は大正初期の今井治郎三郎家の正門(今井孝一郎氏所蔵) |

朝日町で唯一のめずらしい神社です。祭神は腰族の神といわれる腰王で、特に耳と腰の病の人が信心するとご利益があるといわれ、奉納するならわしの河原で拾った「穴あけ石」が、お堂の前に数十個供えられています。大江町所部の腰王神社から分霊されたといわれており、村人は「おこしゅうさま」と親しみをこめて呼んでいます。

→アクセスマップはこちら ※国道287号線から中沢に向かい、粧坂へ入る道の次の細い農道を登ります。 |

平成19年、佐藤五郎氏により五百川峡谷に30kmに渡り人工的に掘削した舟道があることが確認されました。これは元禄時代の米沢藩御用商人西村久左衛門が開削した遺構で国内最長の規模を誇ります。この大工事により、最上川舟運と北前船による西回り航路がつながり、米沢藩はもちろん流域に大きな産業をもたらしました。

※写真は渇水すると現れる明鏡橋下の舟道遺構 佐藤五郎さんのお話 →五百川峡谷の舟道遺構 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

→アクセスマップはこちら

※アクセス看板が未設置です。上流部入口は観音堂のある墓地の終わり(ガードレールの終わり)付近、下流部入口は集落の終わり付近です。

→ビューポイント一覧

→ガイドブック『五百川峡谷』

→五百川峡谷の魅力

→五百川峡谷エリア