朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

「八ッ沼の七不思議」の一つ。 湖底に雌雄の竜神が住むと伝わるこの池の水は常に澄んでいますが、村に何か禍いが起こる時や、世の中に異変が起きる時に水の色が赤くなると云われています。湖面に木の葉一枚浮いていないのは、沼のお姫様が毎朝掃除するからとも伝わり、渇水すると見える夫婦岩は「八ッ沼七名勝」の一つとなっています。周囲は遊歩道が整備され、自然と歴史を楽しめる散歩コースとなっています。週末にはヘラブナやコイ釣りで賑わっています。

小松寿一さんのお話 →八ッ沼の伝説・名勝 →八ッ沼部落の名称 →-伝説 - 八ツ沼七不思議紀行(PC) →アクセスマップはこちら |

|

今もやっている遊びに「春の山遊び」がある。山菜がうまく、りんごの仕事が忙しくなる前の春盛りに、冬から開放された喜びを身体の内外から味わうものになっている。

村のみんなに山遊びのことを連絡し、当日の役割分担を決め、村で一番高い高森山か、村を一望できる田の頭の古峯神社に歩いて登り、途中の旧道の由来や清水、種まきこぶしなどをお年寄りから聞きながら,春の陽を浴びながら進む。その中で興味のあったものに「館山にあったお城のお姫様弥生姫が紅葉狩りにきた伝説のある「緋の沢」の話がある。そんな話を聞きながら頂上に着くと別動隊が朝から準備していた昼の宴が始まる。 昼の宴は、山菜をふんだんに入れた「いれか汁」と鰊汁。途中採ってきた山菜をその場で天ぷらにして振る舞う。子供は自家製のりんごジュース、大人はビールに日本酒を注ぎこみ、つらかった冬の話や四方山話が満開になる。帰りはいっぱい気分でぽかぽか陽気の中をゆっくりと下って来る。そして段取りを含め三日の春遊びが終了する。…と思ったら公民館に入り、山遊びの反省会となる。山から里遊びになり夜も深まっていく。これが送橋の春の山遊び。 お話 : 清野孝一郎さん(送橋) 取材 : 平成17年(2005) |

旧明鏡橋の下に、元禄時代に水路状に掘削された舟道遺構の一部を見る事ができます。胴突きで砕いたギザギザな岩盤が残り、大掛かりだった工事を想像させます。

舟道遺構は、平成19年に佐藤五郎氏により確認されたもので、人工的に掘削した30kmに渡る舟道は国内最長であることも明らかになりました。この大工事により、最上川舟運と北前船による西回り航路がつながり、米沢藩はもちろん流域に大きな産業をもたらしたのです。 ※写真は渇水すると現れる明鏡橋下の舟道遺構 佐藤五郎さんのお話 →五百川峡谷の舟道遺構 若月啓二さんのお話 →五百川峡谷開削の歴史 →アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

舟運時代の五百川峡谷は、最上川最大の難所と呼ばれていました。元禄時代以前においては、滝や浅い川底の岩盤のため船の運航ができず、米沢藩の全ての物資の藩外輸送は山越えを強いられていました。元禄7年、米沢藩の御用商人西村久左衛門が、総工費一万七千両(現在で17億円)の巨費を投じて五百川峡谷の難所を開削しました。平成19年、佐藤五郎氏により30kmにわたる西村久左衛門が掘削した舟道遺構の存在があきらかになりました。

若月啓二さんのお話 →五百川峡谷開削の歴史 横山昭男さんのお話 →最上川舟運と五百川峡谷 佐藤五郎さんのお話 →五百川峡谷の舟道遺構 花山傳夫さんのお話 →花山家の船曵き絵 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

五百川峡谷ビューポイントにも推薦された川通地区の最上川河岸に整備されたフットパスを歩きます。五百川峡谷ならではの切り立った川岸を対岸に眺めながら、船着き場跡や集落内の八坂神社も訪ねます。

日時/6月27日(日)午前9時〜11時位 定員15人 案内人/堀敬太郎 参加費/500円 申し込み/3日前まで エコルーム Tel0237-67-2128へ ※定員になり次第〆切らせていただきます。お早めにお申し込み下さい。 →参考 |

延享4年(1747)二代鈴木清助が山頂に秋葉神社を創建したことから、以後この山を秋葉山というようになりました。秋葉神社は古くから火伏せ、商売繁盛の神として周辺村々の厚い信仰をうけてきました。頂上西側下には奉納相撲を行った跡が見られます。明治40年(1907)7月に神社焼失しますが、同43年(1910)1月に再建しました。その後、社屋の破損がひどく昭和59年(1984)に解体、ご神体は鈴木家の土蔵に安置し跡地に記念碑を建立しました。

※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※秋葉山の山頂です。 →秋葉山エリア(大谷) |

五百川峡谷ビューポイント。

「元禄時代に書き綴られた『大谷往来』の風景と変わりなく滔々と流れる最上川が眼下に見える。」 撰・写真/堀敬太郎さん(大谷) ※写真は「絵になる風景賞」受賞(平成10年) →春の眺望はこちら →アクセスマップはこちら ※県道112号より入った秋葉山グラウンド南側駐車場に登り口があります。 →ビューポイント一覧 |

五百川峡谷ビューポイント。「元禄時代に書き綴られた『大谷往来』の風景と変わりなく滔々と流れる最上川が眼下に見える。」

撰/堀敬太郎さん(大谷) 写真/堀敬太郎さん「絵になる風景賞」受賞(平成10年) →春の眺望はこちら →アクセスマップはこちら ※県道112号より入った秋葉山グラウンド南側駐車場に登り口があります。 →秋葉山エリア(大谷) |

|

標高224.6メートルの秋葉山は、戦国時代には本城である真木山城の出城として、曲輪・空堀・堀切など中世の城館跡の遺構が明瞭で、歴史的にも貴重な文化遺産となっています。平成10年に北部地区の文化拠点として山頂まで遊歩道等が整備され、子供も高齢者も容易に登ることができるようになりました。学び・見る・遊ぶ場所として利用されています。

※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※秋葉山グラウンド北側駐車場(右側)から登れます。山頂まで10分。途中には山ノ神社や稲荷神社が祭られています。 →フォトギャラリー(PC) →秋葉山エリア(大谷) |

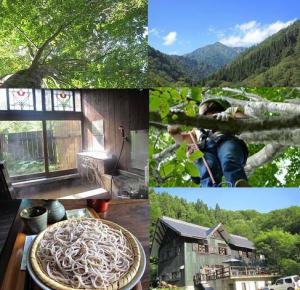

母なる大朝日岳の麓、紅葉の始まった朝日鉱泉でゆっくり自然を満喫しませんか?

午前中はインストラクターの西澤新地さん指導のもと、ロープを利用した木登り“ツリーイング”を体験。木の上から野鳥と同じ目線で森を見渡すことができます。昼食は「朝日鉱泉ナチュラリストの家」で美味しい手打ちそばを堪能し、午後は西澤信雄さんの案内のもと、豊かなブナ原生林の散策を楽しみます。 日 時 10月17日(土)9:00〜16:00 募集人数 12人(先着・10/14まで) 参加実費 2800円(ツリーイング体験代・昼食代) 集合場所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」エコルーム前(宮宿2265) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申し込み エコルーム☎0237-67-2128 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 →朝日鉱泉ナチュラリストの家 →朝日連峰エリア |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

→八ッ沼の大名行列

→八ッ沼の獅子踊り

→八ッ沼の奴振り

→八ッ沼エリア

→関連書籍『八ッ沼物語』

→2009年春日神社大祭の様子(PC)

→アクセスマップはこちら

※椹平の棚田へ向かう道路の最後の民家より左へ入ります。参道は狭いのでお気をつけ下さい。神社裏の農面道路からも入れます。