朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

私も上郷ダム建設で冬の間だけ稼がせてもらった。仕事の中身は番線曲げやもっこ担ぎ、セメント、パケットの掃除などいろんなことをしたっけなあ。日当は350円位だった。時には“こまわり”ていうて、ノルマを終わすと二時半頃に終わることもあった。川に中洲があったけど、そこにも畑があって舟で畑仕事に行ったりしたもんだ。はじめはダムの建設に反対したけど、役場も進めているし長いものに巻かれろってことで、賛成したんだ。んだげっと、今考えてみると、いい時代にしてもらた気がするなあ。花火大会もあったし、ワイン祭りもあるし、町や地域のためになったんだと思うな。あと、工事で犠牲になった人もいたけど、工事に来てだ人に嫁行った人も何人かいたな。とても賑やかな時代だったな。

お話 : 柴田つやさん(大滝) 取材 : 平成15年上郷宝さがし →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

最上川で唯一の発電用ダムが、昭和37年(1962)に完成しました。23.5mのダムを築いて水をせき上げ、その落差で放水しタービンを回して発電しています。年間発生電力量は約8000万キロワット、一般家庭約2万戸分の発電を行い、朝日町や山形市に供給しています。

ダム湖には釣り人が多数訪れ、流し網による鮎漁も盛んに行われています。ダム湖畔には魚供養碑があります。 東北電力(株) 笠原信年さんのお話 →上郷ダム発電所について 柴田つやさんのお話 →上郷ダム建設の思い出 →アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

五百川峡谷ビューポイント。「果樹畑を手前に沈提や用のはげ、そして広い空の風景を最上川が迫って流れてくる感じが好き。小さい頃から見慣れている風景。眺めながら入れる「粧坂鉱泉露天風呂」があったらいいな。」

撰/村山茂雄さん(粧坂) →アクセスマップはこちら ※国道287号より粧坂地区に至る追分石より少し入ったあたりです。 →ビューポイント一覧 |

家内と二人で沼に行って不思議だなと思ったことがある。これは昭和五十三年に私がはじめて町長選挙に出るとき、お参りに行ったんだ。そしたら相当大きな島が私たちの方へすーっと寄って来た。鯉にえさをやるところに立ってたら、目の前まで二つおっきな島が、寄ってきたんだな。ああいうのを、奇瑞(きずい)って言うんだろうな。「当選間違いないなんねが」なんて話してきたっけな。

お話:小林富蔵さん(元朝日町長) |

樹齢約1,100年、根周14.7m、胸高直径3.38m、約3mの上部で多くの枝を分かち、枝は四方に張り出して垂れ下がり、西側の一枝は地に接して着根し、すでに親木と離れて独立している。

主幹は約10mの上部で四幹に別れ直上し、高さおよそ26mにおよび、樹冠は円錐形をなして一樹で森を形づくっている。 日本海側に自生する杉の一種で、山形県下の杉では第1位の巨樹とされている。 昭和28年8月31日山形県指定天然記念物となる。 ※大江町教育委員会 →アクセスマップはこちら ※旧大暮山分校跡より細道を10分。道が狭く軽トラックが望ましい。 |

昭和新田遺跡は秋葉山の北側、粧坂集落より西方に200mほど入った所にあります。大谷川支流の沢に接し、自然堤防上に集落が確認されました。遺物としては、縄文土器や石器、そして平安時代の須恵器、土師器などが出土し、また柱穴、溝跡などが確認されています。

※『大谷郷』より抜粋 ※写真は日光山と昭和新田遺跡 →アクセスマップはこちら ※現在は水田に埋め戻されています →秋葉山エリア(大谷) |

|

五百川合戦の時、戦いになった壇の越で、武将の小関加衛門が戦死し、近くの森に葬られました。その後、夕方になるとこのあたりからうなり声が聞こえるようになりました。近くの沢水の音が、米を研ぐように聞こえるとも云われています。

→アクセスマップはこちら ※分かりづらい場所です。エコミュージアムルームでご確認下さい。 |

|

五百川三十三観音第11番札所。

立木より車で10分程の所にあった大江町勝生集落は、400年程前に朝日権現参道の村として誕生したと推定されています。江戸〜明治時代には「七軒青苧」の本場として名声高く庄内の漁民と直接取り引きされたと伝わります。 明治4年(1871)4月10日、青苧畑の火入れ(焼畑)から昼火事となり12戸が全焼。曹洞宗玖林寺と観音堂も全焼します。しかし観音像は無事でした。昭和46年頃には盗難にあいましたが3〜4年後に山形市より発見され犯人も逮捕されました。昭和35年頃から過疎の波は勝生にも押し寄せ昭和46年に廃村となりました。昭和50年に別当鈴木与三郎氏がお堂を解体し、石仏地蔵尊とともに、自宅近くの経ヶ崎(朝日町宮宿西町)の一角に遷座再建しました。 ※『ふるさと朝日町散歩』より抜粋 ※写真は勝生の観音堂跡です。 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 |

舟運時代、最上川最大難所といわれた五百川峡谷には大難所5ヵ所(朝日町内4ヵ所)、難所15ヵ所(朝日町内11ヵ所)があり、多くの船が転覆しました。流域にはニ渡(荷渡・仁和足)神社など、安全舟運を祈願したとされる神社がいくつもあります。

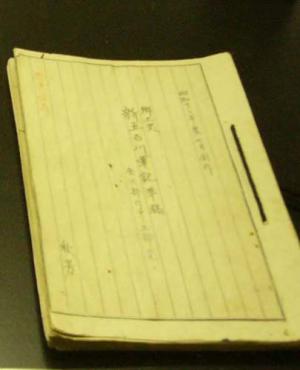

大難所“三階の滝”に続く難所“天神巻き”のある助ノ巻には、上杉家が改修したとされる天神宮があります。社殿棟札には「上杉喜平治」の名前が書かれてあります。天神巻きで助けることがたびたびあったので「助ノ巻(すけのまき)」になったと云われています。神社裏の崖下が天神巻きです。 →上杉喜平治の棟札写真(撮影/若月啓二氏) →アクセスマップはこちら →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

舟運時代、最上川最大難所といわれた五百川峡谷には大難所5ヵ所(朝日町内4ヵ所)、難所15ヵ所(朝日町内11ヵ所)があり、多くの船が転覆しました。流域にはニ渡(荷渡・仁和足)神社など、安全舟運を祈願したとされる神社がいくつもあります。

大難所“三階の滝”に続く難所“天神巻き”のある助ノ巻には、上杉家が改修したとされる天神宮があります。社殿棟札には「上杉喜平治」の名前が書かれてあります。天神巻きで助けることがたびたびあったので「助ノ巻(すけのまき)」になったと云われています。神社裏の崖下が天神巻きです。 →上杉喜平治の棟札写真(撮影/若月啓二氏) →アクセスマップはこちら |

今年は旧暦のうるう年なので、朝日町八ッ沼の春日神社例大祭で大名行列が行われます。

■8月15日午前8時半 神社奉納後に行列出発 詳細はこちら →八ッ沼の大名行列 お通り絵図(コース)もダウンロードできます。 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

上郷ダムの建設は、昭和35年11月15日に工事に着工し、昭和37年 2月23日に完成し、その日より発電を開始しております。

Q2・・どんな発電をしていますか。(発電)

最上川本川に高さ23.5メートルのダムを築いて水をせき上げ、それによって得られる落差により発電を行っています。

Q3・・どれ位発電していますか。(量)

発電所では、最上川より最大で毎秒百立方メートルの水を取水し、最大出力一万5400キロワットの発電を行っています。また、年間発生電力量は約8000万キロワット時で一般家庭約二万戸分となっています。

Q4・・どこに配電していますか。(場所)

発電した電気については、地元朝日町や山形周辺をはじめとするお客様に供給しております。

Q5・・どのような仕事をしていますか。

発電のために必要な水車・発電機等の機器の維持管理および洪水時のダム操作を行っています。

Q6・・苦労していることは。

上郷ダムの上流より、生活廃棄物等を含んだゴミが大雨のとき大量に流れてくることから、ゴミ処理に苦労しています。

Q7・・ゴミについての対策はありますか。

ゴミの処理については取水口に設置した移動式除塵機により、河川から陸揚げし、ゴミの分別のうえ、適正な処分およびリサイクルを実施しています。

Q8・・魚道について教えて下さい。

アユ、サケなどの魚が遡上できるように階段状の水路を設置してあります。魚道延長は330メートルあり、ダム水位に関係なく、常時毎秒一立方メートルの水を流しております。

Q9・・建設時のエピソードなど、その他上郷ダムについてご存じでしたら何か教えて下さい。

当時発電所の建設工事は昼夜兼行で進められ、多くの組員や行員、それに地元からも大勢の老若男女の労務者が出て工事現場で働いていました。そんな中で長い期間の大工事ともなれば、そこここの工事現場に何時しか美しいロマンスの花が咲き、寸時の休みを惜しむようにしてささやき合っている何組かのカップルが発見されたそうです。そのロマンス組がやがて実を結び、発電所工事が完成し世の人々に明るい灯を送る頃、めでたくゴールインしたと聞きます。

ご回答 東北電力株式会社山形支店

電力流通本部土木グループ 笠原信年氏(平成20年)

→ガイドブック『五百川峡谷』

→五百川峡谷の魅力

→五百川峡谷エリア