朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

朝日町で最大のミズバショウ群生地です。

藤沢盛治さんのお話 →杉山のミズバショウ →アクセスマップはこちら ※旧杉山分校跡より細道を南におよそ3km程登ります。道が狭いのでご注意下さい。途中、水田をはさんで分かれ道になりますがどちらからも行けます。 |

五百川峡谷は巨鮎(大鮎)が育つことで有名です。毎年、県内外から多くの友釣りファンを呼びよせています。巨鮎は重量150グラム以上、全長26センチ以上をいいますが、まれに300グラムを越え40センチ近い大物も育つそうです。鮎の餌である藻が五百川峡谷には特に豊富にあることが理由とされています。

熊坂正一さんのお話 →鮎漁と巨鮎 →最上川第一漁業組合 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

水上神社は、元禄10年に悲願だった和合堰の開削を記念して建立されたと伝わります。和合堰の開削は送橋川より水を引く大工事だったそうです。その後、文久3年(1863)に「水上神社」の社号が許可され、和合堰の守護神、地区の鎮守神として現在に至っています。毎年4月に村を挙げて盛大なお祭りが行われています。

※参考文献 / 『ふるさと 朝日町散歩』(朝日町広報委員会)『郷土学習辞典』(阿部美喜男編著) →アクセスマップはこちら |

戦国時代の最上家と上杉家の戦いの舞台の一つ。朝日川の流れと川側の絶壁による守り、そして敵兵を一ヵ所におびき寄せて攻めるための曲輪や三十堀、たて堀の配置がなされています。常盤地区を挙げての整備により明確に見る事ができるようになりました。

正面には、かつて栄えた朝日岳信仰の第一遥拝所だった水口十一面観音堂があります。 ※写真は西部公民館から見た水口観音堂と楯跡(写真/安藤美智子) →歴史見学会 「朝日町の天地人」(PC) →アクセスマップはこちら ※十一面観音堂の裏山です。 |

|

|

かつて栄えた朝日岳信仰の第一遥拝所。 宝暦5年(1755)に当時の大庄屋佐竹長右衛門が中心になり再建しました。貴重な江戸中期の代表的な三間堂ですが、言い伝えによると旧観音堂は八間堂であり、現在の場所の裏山南斜面に在ったとされます。朝日町指定有形文化財。五百川三十三観音第1番札所。朝日町大字常盤に634

また、観音堂のすぐ裏山には、戦国時代に上杉勢との戦場となった水口楯の遺構を見ることができます。 ※参考文献/『朝日町史』朝日町教育委員会 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |

水口地区の「弥十罃田植踊り」は、昭和61年に復活した郷土芸能。水稲の豊作を祈願する踊りです。例年8月15日に、地元朝日町常盤の五百川三十三観音の一つ「水口観音」境内で上演されます。

Youtubeで公開いたしております →水口「弥十罃田植踊り」 制作/NPO法人朝日町エコミュージアム協会 取材・撮影/長岡信悦 花山 護 編集/スタジオ蒲公英 |

■棚田100選に選ばれた「椹平の棚田」

■世界類いまれな「空気神社」 ■国の名勝 神秘の「大沼の浮島」 ■近代土木遺産のアーチ橋「旧明鏡橋」 ■国内最長!元禄の大土木工事「最上川舟道」 ■国内最大級の原生自然「大朝日岳山麓」 ■最上川の心臓部「五百川峡谷」 ■朝日町の遠野 八ッ沼の「七不思議伝説」 ■日本初の旧石器発見の地「大隅遺跡」 ■県内唯一の柱根縄文遺跡「上川原山ノ神縄文遺跡」 ■日本初の「蜜ロウソク工房」(体験可) ■県内唯一明治の三階建木造建築「旧三中分校」 ■最上家・上杉家と戦った「中世城館跡」 ■菅原道真の子孫が移り住んだとされる「大谷」 ■奥自然観満喫ウォーク「ほうきブナと大朝日岳」 ■ため池100選に選ばれた「大谷のため池群」 |

生態系の豊富さは、山菜や茸採りで生計をたてた時代も最近までありました。落合の手前にはぜんまい採りの山小屋があり、夫婦で山に入り夫の採ったぜんまいを妻が茹で干して揉んで乾燥させている光景がありました。

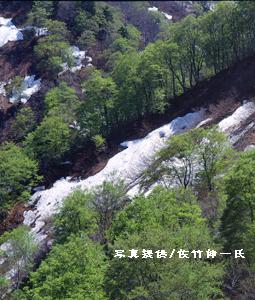

朝日連峰は別名東北アルプスとも呼ばれ、本格的な登山客には喜ばれる山行を提供できる貴重な山でもありました。この山をホームグラウンドにして厳しい登山練習を重ね、昭和44年に朝日分校山岳部男子チームが、尾瀬を会場にした第13回高校総体に参加して優秀な成績を残しています。 朝日連峰は美しい山と言われるのは、自然の美しさのみでなく朝日山岳会等による清掃登山、登山道や水場の確保に努力していることも大きく貢献しています。 お話 : 西澤信雄さん (朝日鉱泉ナチュラリストの家代表) ※写真/佐竹伸一氏 |

子供のころから、沼は神様いっとごだからいたずらさんにぇ。釣りをしてならん、とか。それから沼はいつ見ても秋になっても、水面に木の葉がいっぱいになっていることがない。沼はいつでもきれいだと。なぜだか?それは明け方、お姫様が出てきて、沼の上を掃くんだと。だからいつもきれいなんだと。そんなことを教えられて、ふぅーんと思ってたね。理論上は分からんけど、複雑な対流で動くんでないかということで、いろんな研究者が研究したが、まだあまりよく分かってはいないんだな。もともとあの沼は神様の遊ぶ場所だと、神、人ともに遊ぶ場所だと言われている。神様にとっても人にとっても憩いの場だと、こういう言い伝えというか、そういうことが云われてきている。ところが、島は動くといっても、いつでも動くわけではないから、せっかく遠くから来て動くのが見れなかった人がたくさんいるわけだ。そういう人はほんとうに動くんだろうかと疑問を持つ人もいるわけだ。

お話:小林富蔵さん(元朝日町長) |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お話/明鏡橋のかたわらで