朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

川岸はサンクチュアリ

お話 姉崎一馬氏(自然写真家) 最上川五百川峡谷の川岸は変化の大きい自然といえる。崖が崩れたりする不安定場所は、パイオニア的な植物が多い。ケヤキ類をはじめとして水に強い樹木が多く、大木も結構ある。切り立った川岸では、太くなりすぎると支えられなくなってしまうので巨木とまではいかないが、それでも太い木はいっぱいある。 なにより、人が入れないので、生き物たちの逃げ場となっていて、サンクチュアリとしてとても貴重な場所といえる。 以前、仲間と静かに五百川峡谷を下ったときには、青サギやゴイサギ、ヤマセミなどがたくさんいた。特にゴイサギは、四畳半くらいの柳の茂みから百羽以上出てきて驚かされた。ヤマセミは、数十メートルに1羽は出てきた。この鳥は、奥山に行かないとなかなか見られないから一般的に憧れの鳥となっている。町の中でこんなに見られるのはとても珍しいこと。鳥を観察する人たちにとってはとてもおもしろい場所ではないか。 お話 : 姉崎一馬さん (立木) 取材 : 平成19年 姉崎 一馬(あねざき かずま)氏 昭和23年(1948)京都生まれ。朝日町立木在住。 雑木林から原生林まで日本全国の森林をフィールドとする自然写真家。山形県朝日連峰山麓を活動の中心とした子供のための「わらだやしき自然教室」もボランティアとともに行っている。著書に「はるにれ」(福音館書店)、「はっぱじゃないよ、ぼくがいる」(アリス館)など多数。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

棟札によると、観音堂は安永9年(1780)に願主鈴木忠右エ門が創建したことが分かります。忠右エ門は観音信仰が厚く、西国、四国を始め全国の三十三観音を巡礼した碑が現存し、祭壇には西国88ヵ所の観音像(土製)が祀られてあります。

また雪谷は、五百川三十三観音の成立に尽力した石橋太郎が、西国88ヵ所を回り終え帰った10年後(1842年頃)、自分の家を最上川対岸に見つけ喜んだ場所として「五百川三十三観音」の最終札所に選んだとされています。(詳しくは縁起を参照) 五百川三十三観音第33番札所。 ※参考/『ふるさと朝日町散歩』 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら ※分かりにくい場所です。事前にエコミュージアムルームまでお問い合わせ下さい。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

五百川三十三観音第32番札所。

→五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら ※分かりにくい場所です。事前にエコミュージアムルームまでお問い合わせ下さい。 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

|

設立趣意書

「地球にやさしい町」宣言や、「空気神社の建立」,さらには「空気の日」の制定など、環境を大切にしてきた朝日町は、1991年に自然と人間の共生を原点にした「エコミュージアムの理念」を町の基本構想に取り入れ,町づくりに取り組んできました。 エコミュージアムは1970年代に考えられた新しい博物館学の考え方であり、新しい町づくりや地域づくりの考え方であります。エコミュージアムとは、地域にある自然、歴史、文化、産業遺産を、現地にあるがままに保存し、行政と住民がともに知恵と労力を出し合って、地域の将来のために活用していく手段です。 朝日町にとってのエコミュージアムとは、「楽しい生活環境観」の具現化であり、朝日町での楽しい暮らし方の提案であります。楽しい暮らし方とは、ゆとりを楽しむ暮らし方,自然に親しむ暮らし方、文化づくりを楽しむ暮らし方,健康づくりを楽しむ暮らし方,地域連帯を楽しむ暮らし方、であります。 そして、行政と住民が協力して朝日町の生活を味わい楽しみ、この町について歴史や、文化を学びとり、よく理解し、そこから誇りをもち、しっかりした生活を営むことができる町づくりにあります。 朝日町ではこれまで、この考えに基づき住民と行政が、協力しながら、地域の文化や、歴史、産業を掘り起こし、新しい光を当てる作業を朝日町各地でおこなってきました。さらに,朝日町エコミュージアム研究機構の設置、サイン計画、案内プログラムの作成、町の案内人(エコミュージアムガイド)の会の設立などにも取り組みました。そしていよいよエコミュージアムコアセンターが来年完成することになりました。 エコミュージアムは、住民参加型の町づくりだとも言われます。また、ソフト型の町づくりだとも言われます。建物が出来ただけでは完成ではありません。多くの住民が関わってこそ、その意義があるのです。 ここに『特定非営利活動法人朝日町エコミュージアム協会』を設立することにより、エコミュージアムの間口を広め、より多くの人々がエコミュージアムの運営に関わることができるようなります。そして、多くの人々が地域の文化、自然遺産をより良く理解することにより、地域住民間の相互理解が深まり、地域への愛情が深まると考えます。 さらに、地域への理解が、地域に誇りを持って楽しく暮らして行こうという人を増やし、精神的にも物質的にも豊かに暮らしていける朝日町の将来を築くことを目指します。 平成11年12月22日 特定非営利活動法人朝日町エコミュージアム協会設立発起人一同 役 員 理事長 長岡信悦 副理事長 安藤竜二 理事 西澤信雄 理事 菅井正人 理事 松田栄子 理事 元倉真琴 理事 冨樫千鶴 理事 宮森友香 理事 花山 護 理事 小野重信 理事 鈴木健二 監事 安藤昭郎 |

拝殿前の二基の石灯籠は、元和7年(1621)最上義光の孫にあたる13代山形城主最上義俊(家信)が進納したものです。幢身(竿)には、最上一族のお家騒動のなかで、最上家の武運長久を祈願し、この難局をきり開くために知見を求めている17歳の幼主の心境がきざまれています。一基は熊野権現に寄進されたもので、明治初期浮島稲荷神社に合祀された折に移されました。朝日町指定有形文化財。

→アクセスマップはこちら |

石須部に至る橋を渡り下流に向かって少し下ると、河岸の林の中に不動尊の社が建っています。裏手には不動滝が流れ落ちています。朝日岳の山岳信仰が盛んだった頃、布山の修験者達がこの滝に打たれて身を浄めたところと伝わり、小さな滝ですが独特な雰囲気の漂う名滝です。

※『郷土学習辞典』より抜粋 →アクセスマップはこちら ※分かりづらいときはエコミュージアムルームもしくは地元の方にお尋ね下さい。 |

残念なことに雨があがらず、室内で糸とりにチャレンジしました。

はじめに、講師でお招きした和田新五郎さんが出演されたVTR『和田新五郎さんの青苧』を見て予習し、その後実際に、作業の仕方を教わりながら体験を進めました。 前日から用水路に浸しておいた青苧から、まずは葉っぱをとり、根元20センチ位を折り、使わない茎を取り出しました。手が茶色になることにみんな驚いていました。そして剥いだ皮を台において、スクレパーを使って茶色い表皮を取り除きました。しかし、これがなかなかうまくいきません。実は、糸をとるための台は本物を見よう見まねで作っておいたのですが、この材質が柔らかかったことが原因でした。本来は、硬くて薄い板を重ねて使っていたのだそうです。皮をはぎとるスクレパーとして準備したケーキ用のへらは好評でした。 作業しながら、年輩の参加者の皆さんは、いろいろな思い出話をされていました。「季節になると学校休んで手伝わされた。青苧は見るのもいやな程手伝わされた」と苦笑してた方も。 途中、志藤富雄さん(大谷六)が、おじいさんが作っていたという出荷用の青苧糸をお持ち下さりました。本物の柔らかさやきれいさに感心しました。 天気が悪く仕上げの乾燥はできませんでしたが、和田さんからいただいていた糸を使って、実際に紡いでみたり、なってみたりして楽しみました。本当に糸の状態になるのが驚きでした。 協力 東北芸術工科大学博物館実習生 平成19年(2007)7月15日 場所 秋葉山交遊館ときめき体験館 講師 和田新五郎さん 参加者 32人 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

じいさんが青苧を栽培して製品化して出荷していた。いつも胸元にカスがいっぱい付いていたのを覚えているな。

青苧は水にも強く丈夫だったので、一般家庭では主にひもや綱として使っていた。貴重なものだったから、使っていたのは売り物にならない色の悪い物や、はいで残った表皮を利用していた。 私の家では、馬の手綱(馬のくつわに付けて引く綱)として使っていた。藁では馬の力ですぐ切れてしまうから、青苧でないとだめだった。一本を二間から3間くらいになって使っていた。御神楽の天狗のひげにも使っていたな。青苧は白くて先のほうが細くなっているから、櫛でかっつぐと、いい感じになったんだ。それから、水道工事をしている地元の鍛冶屋さんがよく貰いに来た。水道から水が漏れないように、ネジに巻いて締めてパッキン代わりに使っていたんだ。 お話 : 志藤富男さん(大谷) 綿代わりとしても使っていたな。皮をはいで残った表皮(一番上の皮)を水に浸し ながら叩いて伸ばし、拡げたものを乾燥させ綿の代用品として布団などに利用していた。昔、兵士として出征する時には日の丸の旗を立てたが、その登り竿のひもも青苧で作っていたな。鯉のぼりにも使っていた。家には青苧でなったたこ糸も残っている。藁のように何さもかにさも使うと「ほだなさ使うな」とごしゃがれたものだった。 この辺りでは、皮をとった茎の木の部分を�からむし�と呼んでいた。それは茅葺屋根の軒先の角のかたい部分に使っていた。家を壊したときに屋根の中からすこだま出てきた。お話 : 白田千代志さん(大谷) 江戸時代から明治時代にかけて朝日町の代表的な一大産業だった青苧は、衣料の原料として何百両という取引が行われていた。年貢として納めていた家もあったほど珍重された物だったから、一般家庭では何にでも使えたという訳ではなかった。 私たちが子どもの時代には、ごく一部の人しか作っていなかった。家でも作っていなかったから、青苧糸を束で買ってくるものだった。やはり一番はひもや綱として使っていた。下駄の鼻緒などにも使ったりしていた。今みたいにビニールひもなんてなかったから、一般家庭において青苧はなくてはならない貴重な生活必需品だった。 それから、「からむし」を乾かしたものに硫黄を先に少しつけて、釜戸などに火をつける「点け木」としても使っていた。よく燃えるから、火種としてとても重宝していたんだ。 農家による青苧生産は栽培から「日干苧」として出荷するまでで、青苧糸を使って布を織るということはなかった。 お話 : 堀敬太郎さん 取材 : 平成19年 志藤富雄さん、 白田千代志さん、 堀敬太郎さんのお話 →青苧の栽培と製品化 和田新五郎さんのお話 →和田新五郎さんの青苧 →栽培から糸とりまでの作業 報告 →青苧糸とり体験記 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

青苧を売り物にするには、ただ自生するからといって出来るものではなかった。きれいに育つように相当手入れをしていたんだ。枝など出てしまうとダメだし、長さもなんぼ以上と規定があった。短いのや枝が出てしまったものは、家庭用として使っていた。

刈ったものは、束にして水に浸けていた。普通の井戸では無理だったから、長掘に重石を載せて浸けていたような気がするな。それを背負ってくるので、一束でも相当重かった思い出がある。 水に浸けた後は、皮をはいで輪のように丸くおっくり置いていた。はぐ人が広げてすぐできるようにしていた。 はぐのも人によってかなり差が出たな。すっとできる人もいれば、途中でもげてしまう人もいた。私の家では、上手な人を特別に頼んでいた。 売り物の青苧は、先の方をきれいに筆の先のようにして格好よくしていた。どうやっていたかは覚えていないが、じいさんがなめながらしていたような覚えがあるな。本当にのり付けしたようにきれいになっていた。 最後に一束ずつ天日に干して、真っ白く仕上げていた。売り物として出荷するには、色や形は大分やかましく言われていたな。特に色が重要で、真っ白いものが一番だった。 お話 : 志藤富男さん(大谷) 青苧は、おがるほど良いと聞いていた。青苧の高さは二メートル以上あったから、育てるのに肥やしのようなもの、おそらくたい肥をつかっていたのではないかな。 それから青苧の芽がでるのは霜が落ちなくなってからだから、霜は心配なかったな。 本当に青苧は高く売れた。だからみんな一生懸命していた。 私の家には青苧はぎの道具も残っているが、はぐ時に使う「引き板」は、度々新しいものを重ねていくことで、弾力が出てやりやすくなったんだ。 お話 : 白田千代志さん(大谷) 昔から、茎から繊維をとる青苧は、大切な衣料の原料となり、主に夏季衣料に用いられ、奈良さらし、越後縮、近江蚊帳などの原料となった。 明治元年(1864)「最上名所名産名物番付」の横綱は最上の紅花で、その次が最上青苧になっている。その青苧の半数が「五百川苧」「七軒苧」が占め、名産として格付けされていた。今で言えばメーカー品のようなもので高い値で取引されていたといわれている。 しかし、その青苧も明治の末頃から養蚕業の発達によって、畑地は桑が主流を占め、衣類も高級な絹織物に変わった。そのため青苧栽培は衰退してしまったようだ。 お話 :堀敬太郎 さん(大谷) 志藤 富男(しとう とみお)さん 昭和3年(1928)生まれ。農業 朝日町大谷六在住。 白田 千代志(しらた ちよし)さん 昭和3年(1928)生まれ。農業 朝日町大谷五在住。 堀 敬太郎(ほり けいたろう)さん 昭和3年(1928)生まれ。朝日町エコミュージアム案内人 朝日町大谷一在住。 取材 : 平成19年(2007) 志藤富雄さん、白田千代志さん、堀敬太郎さんのお話 →青苧の使われ方 和田新五郎さんのお話 →和田新五郎さんの青苧 →栽培から糸とりまでの作業 報告 →青苧糸とり体験記 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

今から375年前御普請(幕府の公費)により築堤されたものです。この西堤も老朽化したため、5年の歳月と1億7300万円をかけ改修。平成九年に完成いたしました。

『大谷往来』に、西の「溜井に鷺立ち(つつみにさぎたち)」、名物は、西堤の鮒(ふな)の記述があり、当時は村一番の堤で、また鮒釣りの名所として有名だったのでしょう。 この堤の特長は、大旱魃(かんばつ)の時でも、三分の一の水は、大谷村の防火用水として残さなければならない約束事が今でも守られていることです。昔の人は不時の災害に備え万全の対策を講じていたようです。 『水とくらしの探検隊〜大谷大堰編〜』より抜粋 編集 : 平成14年(2002) →アクセスマップはこちら |

|

エコミュージアム協会では、一緒に活動して下さる正会員を募集しております。

もよおしの企画・実施、聞き取り調査、展示制作、出版制作など、空いている時間に得意なジャンルで活躍できます。とくに朝日町の宝に関することを取材し、文章化する「聞き取り調査」は人手不足となっております。 朝日町のことが好きな町外の方も入会できます。朝日町エコミュージアムの裏方を一緒に楽しみませんか! 入会金 1000円 年会費 5000円 詳しくはエコルームまで。 TEL 0237-67-2128 |

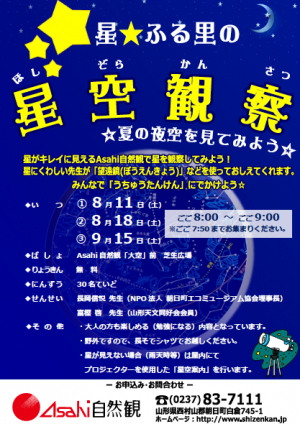

全国の星空調査で3位に輝いたことのあるAsahi自然観で、今年も星空観察会が開かれます。星に詳しいエコミュージアム案内人や山形天文同好会の先生が望遠鏡などを使いながら案内してくれます。参加費は無料です。

期日 8/11(土)・18日(土)・9/15(土) 時間 8月:午後8:00〜 9月:午後7:30〜 ※10分前までお集まり下さい 場所 Asahi自然観内「大空」前芝生広場 ※星が見えない時は屋内で星空案内を行います 定員 30名程度 主催 Asahi自然観 詳細は →Asahi自然観 |

|

りんご温泉周辺に整備されていた世界のりんご園は閉園しました。

|

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

コース / 千代田地区ほ場整備事業水田〜曲戸〜月山神社〜五輪塔〜追分石〜福寿院〜よだれ地蔵〜加茂神社〜昌城院〜稲荷様〜山の神社〜日月神社〜心鏡様〜二渡神社〜無量庵

案内 / 堀敬太郎

〈他の見どころ〉

・中沢の新しい集会施設・晴雲亭周玉碑・あか地蔵・嵐布袋翁碑・真中〜深沢の渡し場・昌城院境内からの用のハゲ・町内で一番低いところ・遺跡の里・用橋からの眺望・上の原の一部・大谷番地・秋葉山麓・桜回廊・栗木沢住宅団地 他。