朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

大谷盆地は水利に恵まれなかったため、大谷大堰や油子沢新堰とともにたくさんのため池が作られてきました。江戸時代に幕府が整備した「内林」のため池や「西堤」。村人達が自力で作った「仲丸」「猿田」のため池。大谷川を塞き止めた悲願の「馬神池(ダム)」など、昔は40個以上あったそうです。現在も10個以上のため池が大谷の水田を潤しています。平成22年3月「馬神池と大谷の郷」が、農水省の「ため池百選」に選定されました。(応募数600件以上)

※写真は谷地山のため池 主だったため池 →馬神池 →西堤 →内林の堤 →衣沢のため池 →谷地山の睡蓮池 ※詳細な位置はエコミュージアムルームにお問い合わせ下さい。 →田畑開拓の歴史 →秋葉山エリア(大谷) |

江戸時代、出羽の一寒村「大谷」地区に、朱印寺社が10ケ所もあったということは、県内でも大変めずらしいとされています。その謎を推察しながら大谷地区の歴史をたどります。

※ご朱印地 / 江戸幕府が寺社に対して朱印状を下付してその所領を確認した土地。 コース / 西の天神社〜八幡神社〜白山神社〜愛宕堂〜虚空蔵堂〜北の天神社〜若宮八幡神社〜二渡権現〜日光権現〜永林寺 ※写真はニ渡権現 案内 / 堀敬太郎 |

|

化け石の牛の化け物が持っていた提灯は、弓矢の名人にうたれた時、空高く舞い上がり飛んでいき、大きな石になりました。どんなに暗い夜でもこの岩だけは明るく見えると云われています。

→アクセスマップはこちら ※分かりづらい場所です。事前にエコミュージアムルームでご確認下さい。 |

八ツ沼城繁盛の頃、夜中に提灯をさげた牛の化け物が城の奥方様を驚かしました。殿様は弓の名人に退治することを命じ、名人は夜中に待ち伏せし矢を放ちました。翌朝、流した血をたどって山の中まで行くと、化け物は石になっていました。穴は矢が当たった所と伝わります。

※大石は地名です →-伝説 - 八ツ沼七不思議紀行(PC) →アクセスマップはこちら ※分かりづらい場所です。事前にエコミュージアムルームでご確認下さい。 |

大沼の発見は今を去ること約1300年前の白鳳9年(680)の昔にさかのぼります。大和国(奈良県)の修験者役の証覚(小角)が、その弟子覚道をともない、朝日岳を目指し修行の途中、大沼に着きました、島々が浮遊する神秘的な影に感動した役の証覚が、湖畔に浮島稲荷神社をまつり、弟子覚道に託したとされます。祭神は「宇迦之御魂命」「天熊之大人神」。例祭は5月5日。五百川三十三観音第12番札所

※『大谷郷』より抜粋 → 浮嶋稲荷神社由緒 → 浮嶋稲荷神社及び別当大行院略年表 小林富蔵さんのお話 →神社のお祭り 白田隆さんのお話 →浮島稲荷神社のこと 最上俊一郎さんのお話 →浮島雅楽保存会のこと →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |

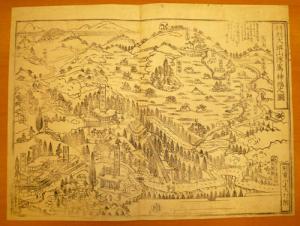

{PDF} ダウンロード 418.2KB_Adobe PDF

昔、刷って配った地図の原版があったから刷ってたけれど、あんまりきれいには刷れなかった。 名前がところどころ見えなくなっているけれど、これは消したのではないか。ここは徳川幕府の配下になっていたのが、御維新なって国さ返上したものだから、あまり思わしくないというので隠したみたいだな。 こっちの色が付いている原版は、文化年間に作ったものだな。二百年くらい前だ。三十三坊とか、家の配置が書かってあるべ。あと、関所も書いてあるな。八つ沼の部落と大暮山の部落とそれから勝生の部落に行くところにあったんだな。誰も彼も大沼に入ることはできなかったんだ。許可がいるんだ。 お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) ※↑上記ダウンロードボタンより「羽州大沼山浮島神池の図」の拡大版を見られます。 |

大沼の浮島は、前半は朝日岳と非常に深い関係があります。朝日岳は、人間にとって大切な水の源ですから、神様が山から田植え前に降りてきて、秋に帰っていくと思われていました。ですから、修験者は神様のいる山に入って、体を鍛え験力を得たのです。当時、朝日修験は栄えたようです。

大行院の文書には朝日岳に宿坊を建てたとか、水口、野々山などのルートから登ったとか書かれています。役の行者によって発見された。そして北条時頼の時に閉鎖されたとなっています。しかし、このような言い伝えは県内によくあるようです。竜山、御所山、肘折などもそうです。 ここには、水に対する信仰があったと思います。沼には24から66の島があると言われていたのが、江戸時代には、それが日本の国の数32になったと思われます。池の形は上から見るとキツネに見えます。カササギ橋もあります。キツネは、稲荷様で水の神様。カササギは七夕で農耕の神様です。そんな意味から大沼は神の住む地だったのです。 大沼は個人より時の支配者の願いをかなえる場所だったようです。鎌倉の将軍大江氏、最上氏などの名前が残っている文書が多く残っています。江戸時代に朱印地になったのもそんなことからだろう。しかもその順番が、慈恩寺の次になっています。慈恩寺は平泉と並ぶ東北一の寺だから、大沼の位の高さがわかります。そのため月に4度は島にこもり神事をしていたようです。そんな大切な所だから、周りの木は切らないとか、朱印状をもらいに行く時は皆で分担するとかの取り決めがありました。 大沼の人は、神事をする以外は、農業をしていたようです。米を作り、畑を作り、蚕を飼い、青麻を作っていました。 またここには、多くの有名人が来た話が多くあります。藤原実方は本当かどうか分からないが、芭蕉は来ていない。芭蕉塚は、18代の別当が俳句が好きで作ったようです。多くの旅行記に書かれているのは本当で、出羽三山の帰りに寄ったのだろう。出羽三山には7〜8万人が来た。丑の年は15万人もきたのだから、かなりの人が大沼にも来た。大沼では泊めたり案内していたのだろう。明治時代の村山地方の収入は30万で10万が紅花、10万が商業で、10万が出羽三山といわれています。多くの人がその帰りに寄ったとすれば、大沼もかなり賑わったと思います。だから県内に広く知れ渡り、神殿の修復などには多くの寄付が集まったらしい。今の私達が考える以上に大切な所だったのです。だから、大正15年に国の名勝に指定されたのだろう。 お話:鈴木 勲氏(朝日町文化財保護委員、郷土史研究家) |

|

沼の水が汚染によってアオコが発生していることがわかった。前々から心配していた。それで町に話をし、相談している。町では調査したいとしている。浮島を守る会としては、お客さまが来て喜ばれるようにしたい。自然を守る方たちは、人工的な手を加えるなと助言してける。まず、鯉にえさをやることはダメだと言われる。鯉は進駐軍に捕られて随分少なくなった。なんといっても赤・白の鯉が必要だべということで三十年くらい前に放流した。その鯉が成長して立派な鯉になった。しかし、その鯉に餌をやるのは、水を汚すことになるので、餌は売らんねことになった。

沼の近辺はりんご園がうがいが、昔は林だった。開墾に適した所だったさげ、周囲が全て畑になった。そんで、沼の水を保護するために、早急に側溝を整備する必要がある。そうすねど雨水と一緒に藻も入ってしまう。大沼の水は、湧水だけで維持されている。昔はもっともっと湧いていた。この頃少なくなった。三ケ所位から水が湧いていたが、この湧水量が少なくなると浮島の動きが悪くなる。 お話:白田隆さん(浮島を守る会会長) |

大正15年に、日本を代表する植物学者三好先生が、国の名称にするために調査に来られました。

大沼は、標高330mですが、非常に珍しい植物がたくさんあります。たとえば、ここのホオノキは、10mくらいのところから枝がまっすぐ上に伸びています。また、ここには雑木林になる標高なのですが、ブナなどの標高の高いところの木と、標高の低いところの木が一緒に生えています。また、沼地の林もあります。山形ではここだけです。ブナは太いものも細いものもありますが、葉が大きいのが特徴です。ブナの葉は、鹿児島が小さく、北海道が大きいのですが、ここのは特に大きいです。 湿原の植物では、ハルニレもあります。この木は、土地が豊かだという証拠です。アイヌは昔からハルニレのあるところを開拓してきたのです。さらに、アイダモ。これはいい板がとれます。それに天然スギもあります。スギは暖かいところの植物で、最上川沿いに少しありますが、それがここに残っています。アサダも神社などに残っているだけで今は少なくなりました。 ここは低層湿原なのですが、白竜湖よりいい状態です。カサスギ、アマモ、カングモ、それにヤナギトラノオなど氷河期の生き残りも5〜6種類あります。 さらに大切なのは、ここは日本で浮島研究の基準地に指定されています。浮島を研究する人は必ずここに来ます。ですから、朝日町だけではなく、日本としても非常に大切なところです。 お話:吉野智雄氏(山形県文化財保護指導員、植物研究家) |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

(記事 / 町報あさひ 昭和36年(1961)8月5日号より抜粋)

堀敬太郎さんのお話

昭和三十六年の町報あさひに、花火に関する詳細が出ています。

大谷地区では江戸時代から花火を打ち上げておったといわれておりますが、本当かどうかの確証はありません。しかし、この記事には、江戸時代には火薬の取り扱いは医者が扱っており、白田内記家が白田医者を製造元として「旭連」という連を作ったと。そして白田外記家は、ちょうど今の鈴木床屋辺にあったといわれる浜田医者を製造元として「松本連」をつくって、お互い競い合って花火を打ち上げておったと書いてあるんです。それが明治になり、警察がほとんど火薬を取り扱うようになって、勝手に花火を作ることができなくなり、さあ困ったということで、東の白田藤三郎さん(昭和三十九年に亡くなって、ちょうど今年が五十回忌)を福島に花火師として養成するためにやったと。

そこで勉強して大谷に戻り、松本連、旭連を解消しまして「旭連金玉屋煙火製造販売業」という会社を興して、大正14年まで製造販売もしたと。ちょうど愛宕様に火薬庫があったと昔の人から聞いておりますし、実際製造したことは間違いないと思います。私たち小さい頃はよく花火屋、玉屋って呼んでいました。今も屋号は花火屋ですね。白田八郎さんの小屋に行ってよく花火の殻なんかも見たことがあるので、製造したことは間違いないと思うのです。それが大正十四年まで続いたというふうに書いてあります。

そして明治四十三年に東北の花火大会に白田藤三郎さんが出場して、第三位になったんだそうです。その時の賞品が柱時計なんだけど、残念ながらこれはないそうです。今は孫さんが打ち上げを現在も継続してやっています。

(大谷風神祭シンポジウム・パネルディスカッション 2013.9.25)

エコミュージアムの小径第15集『大谷風神祭』より抜粋

上記ダウンロードボタンで記事のPDFファイルが開きます

→大谷の花火打ち上げ

→大谷の風神祭

→空から人形!?人形傘花火

→小径第15集『大谷風神祭』