朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

{PDF} ダウンロード 216.1KB_Adobe PDF

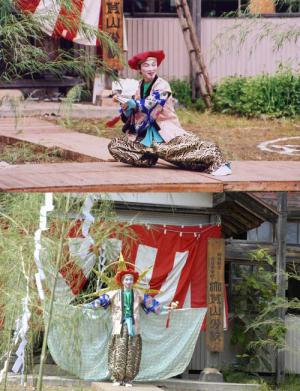

お話/長岡清一郎氏(大暮山) (大黒舞との出会い) 大黒舞との出会いは23歳の時。日東ベストの大谷工場に勤務するようになって2年目。旅行の宴会で演し物をすることになり、たまたま同僚の武田光昭さん(寒河江市)が清助新田に伝わる大黒舞を舞える事が分かり、彼を師匠に習ったのが始まり。初めての舞は大好評だった。あれから27年にもなる。 (舞いの思い出) その後、話を聞きつけた同級生の結婚式や、町内の方の年祝いなど、いろんなお祝い事に呼ばれるようになった。最初は面白半分にやっていたが、結婚祝いなどで頼まれた時に、「これはその人の「人生の門出」という大事な一コマだ」ということに気付き、そこから心を入れ替え、心を込めて舞うようになった。 思い出深い舞はいくつもある。山形市のホテルキャッスルで開催された国際交流のイベントではインドネシアの方が民俗舞踏を披露した時に、お返しに私が日本の舞いということでやらせていただいた。終わったあとに笑顔で写真撮影をお願いされた。舞踏に国境はないと感じた瞬間だった。町の移動芸文祭では、民謡会の生歌、生演奏で舞った事もある。一昨年は、空気神社で開催された環境イベントでも舞った。途中でCDプレイヤーの電池がなくなって音楽なしでやったが、温暖化防止を祈願し意義のある舞いとなった。 なにしろ祝い事なので、なにがあっても絶対に止まらないと決めている。大きな舞台になったのは、日東ベストの60周年記念の総合文化祭。オープニングで250人を前に舞った。最も緊張したのは、私の師匠の武田さんの師匠の方と結婚式で偶然一緒になり交代で舞った時だった。合計すると、これまででおそらく100回以上は舞ったと思う。 (演出) いつのまにか舞いだけではなく演出にもこだわるようになっていた。いい発表の場になったのが、私も実行委員をしていた旧大暮山分校の白い紙ひこうき大会だった。ドライアイスや煙幕を焚き、登場の曲を流し、被り物もした。たくさんの紙の蝶も飛ばした。10年の間に実に様々なことをやり、演出が進化していった。初めて参加した方は驚かれたと思うが、知っている方は、今か今かと待っていてくれたようだった。10回の大会で10種類の演出を試みたことになる。一昨年の最終大会では300人以上の皆さんを前に舞わせていただいた。 (衣装と小道具) おのずと衣装や小道具をそろえるようになった。衣装は、東京に住む叔母から京呉服等のきらびやかな端切れを送ってもらい、母に縫ってもらった。今の衣装は3着目になる。打ち出の小槌も、はじめは空き缶に色紙を貼り木の柄をつけた自前のものだった。背景にもこだわることがある。桜の木を作ったり、草を描いて立たせたり、四方に立てた笹竹にしめ縄を張ってみたり。昨年の大暮山分校感謝祭では、会社の廃材をいただいて、溶接して「光背」を作り背負った。 衣装に着がえる時や、化粧をしている時に、鏡の自分を見ていると、不思議なことに気持ちがだんだん大黒様になってくる。身支度が整うとすっかり大黒様になる。気持ちを切りかえる大切な時間となっている。 長岡清一郎(ながおか・せいちろう)氏 昭和34年1月生まれ。52年日東ベスト株式会社に入社。 57年より大黒舞を始める。大暮山在住。 取材 : 平成22年1月 安藤竜二 撮影 : 上、大井寛治さん 下、荒木淳一さん ※上記ダウロードボタンより印刷用pdfファイルが開けます →大暮山の大黒舞(2) |

昭和57年(1982)、大暮山地区で途絶えていた大黒舞が一人の若者により復活しました。同地区の長岡清一郎さんが、宴会の演し物のために同僚から清助新田大黒舞(寒河江市)を教わったのが始まりです。それ以来、結婚式や歳祝い、開店祝いなど、様々なお祝い事でお願いされるようになりました。

長岡清一郎さんのお話 →大黒舞との出会い →演出と衣装 →大暮山の大黒舞のこと ※大黒舞をご用命の際はエコルームへお問い合わせ下さい。 |

元禄4〜5年(1691〜2)頃の大火により、十数戸の村とともにことごとく焼失しました。この時萬福寺のご本尊地蔵菩薩だけはぜひ助けなければならないと、村人は猛火をくぐりぬけなんとか運び出しました。しかし、ご本尊はひどい火傷にあい、それ以来お厨子の奥深く安置され秘仏となっています。境内には、経文を納めた宝篋印塔やあきごぜの墓があります。

五百川三十三観音第14番札所(聖観世音)朝日町大暮山46-1 ※『大谷郷』より抜粋 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 →アクセスマップはこちら |

大暮山地区を一望できる小高い丘に八幡神社が建っています。本殿屋根葺き替えのおり、発見された棟札には「文政□□年、棟梁□□」と書かれており、少なくとも文政年間には建立されていたことが分かります。

ご神体は桧の一本造りで、素朴にして雄大な作品です。高さ40センチメートル。臥獣に乗った応神天皇の立像で江戸中期の作と推定されています。 4月15日の例祭は村を挙げて盛大に行われます。 ※『大谷郷』より抜粋 →アクセスマップはこちら |

清野安一家の古文書によると、前九年の役(1051〜1062)の折、出羽仙北の豪族清原氏は源頼義親子に加勢し、天皇の命に背いた陸奥国の豪族安倍頼時父子を滅ぼしましたが、帰陣の時、清原氏の一族である清野義房・渡辺春潔が古槙におちつき、神明大神宮の社を建立したとあります。現在の社殿は明治8年の再建。祭神は天照大神。境内からは古槙集落を一望できます。

※参考文献/『ふるさと朝日町散歩』(朝日町広報委員会・長岡幸助) →アクセスマップはこちら ※長い石段と鳥居が目印です。 |

{PDF} ダウンロード 353.3KB_Adobe PDF

お話 : 花山忠夫氏(宮宿) 〈大朝日岳の軍道について〉 朝日軍道は葉山から御影森山〜平岩山〜大朝日岳〜中岳〜西朝日岳〜竜門〜と続いている。 大朝日岳の山頂付近は大変風当たりが強い所で、草もあまり生えず岩も露出している。私は険しい大朝日岳の山頂は通らないで、中腹を迂回したのではないかと考えている。 中岳の方から見た大朝日岳の斜面に電光形の道跡の線を発見した。そして大朝日岳の避難小屋の裏には、その斜面に至る道跡も見つけた。その辺りの背の低い灌木はだいぶ太くなっているので、近代になってから開削はしていないことが分かる。 大朝日小屋から中岳に向かう途中に天下の名水”金玉水”があるが、その上部周辺にも地形を平らにしたような痕跡が見受けられる。水場も近いので番小屋があったのかも知れない。ここはもう少し掘って探すとなにか出てくるのかも知れないが、一木一草たりとも採ってはならない「特別保護地域」なので全く手をつけることはできない。 〈西朝日岳の消えた道跡〉 西朝日岳の斜面に残る電光形の道跡を見ていて、下のほうの道が、一曲り、二曲り位消えていることに気付いた。また、折り返しがこのまま鋭角なカーブでは馬車が通れないので、そこに車回しの形跡があったはず。それも消滅したと考えられる。 掘削は上から掘ったと思う。下から掘っていくと上から掘削した土でまた埋まってしまう。余った土で車回しを作り、さらに余った土は下の方に盛土をし、その上に道を作ったのではないか。ここは大変雪が積もる場所なので、盛土した所が流され道や車回しが消滅したと推測している。 〈吟味された測量〉 電光形になっているという事は、馬や荷車を通した証拠といえる。よく見ると測量がきちんと成されている。電光形の道の左へ登るそれぞれの線だけを見ると平行になっており、右へ登る道もそれぞれ平行になっている。かなり吟味したのだと思う。また、地形上全体の掘削できる巾は限られているので、折り返しの数も割り出してから測量を進めていったのであろう。 このことを考えると、私が迂回していると思っている大朝日岳でも、同じように開削は可能であったのではないかと思う。 〈開削の苦労が見える〉 山は岩がたくさん出てくる。そこを避け勾配を変えてしまうと馬や馬車が通れなくなるから、実際の開削は大変な苦労があったと思われる。 道跡を見ると、薮の中に岩を見つけることができるが、よく見ると岩の節にあわせて引き裂いたような剥がし方になっている。もしかしたら火薬を使ったのかも知れない。 朝日町の天地人パネルディスカッション「直江兼続が開いた朝日軍道」(平成21年11月) ※写真は西朝日岳に電光形に残る朝日軍道 花山 忠夫(はなやま・ただお)氏 昭和25年生まれ 朝日町宮宿在住。平成4年朝日山岳会長に就任。平成4年環境庁自然公園指導委員。平成4年〜平成7年自然環境保全地域管理人(ヌルマタ沢野川地域)。平成8年自然公園管理人(朝日地区)。平成16年自然公園の適正利用、安全登山の推進等の功労により、環境省自然環境局長表彰を受賞。朝日山岳会の仲間と登山者の安全確保のため登山道整備や清掃、自然環境保全等の活動に尽力している。 →なぜ朝日軍道が必要だったか ※上記ダウンロードボタンより印刷用pdfファイルが開けます。 |

写真展開催前日の2月4日「朝日町から見える大朝日岳ビューポイント33」を推薦して下さった町内外の皆様に認定証を交付いたしました。一足先に展示もご覧いただきましたが、他の方のビューポイントにもみなさん大変感心されていらっしゃいました。

朝日町エコミュージアムでは、今後この33ヵ所のポイントをもとに、パンフレットを作ったり、見学会を開いたりを予定しております。町の観光にも活かされることを期待いたします。ご推薦いただいた皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 ツイート |

磐梯朝日国立公園朝日連峰の主峰が大朝日岳です。標高1870m。大きな花崗岩塊の山で、原始的景観に優れ、高山植物も豊富。急峻で北アルプスに匹敵する山容を持ちアルピニストに人気の山となっています。また、「朝日町」の町名を決めた由来の山でもあります。

※『郷土学習辞典』より抜粋 →マップ ※朝日鉱泉より正面に眺めることができます。 ※登山の際は、事前に登山情報をお確かめ下さい。 朝日山岳会(PC) 観光協会 観光協会(PC) 朝日鉱泉ナチュラリストの家(PC) |

|

{PDF} ダウンロード 1.1MB_Adobe PDF

風神祭を網羅した巡行マップと見所を作りました!これがあれば、駐車場・トイレはもちろん見逃した屋台を次にどこで見られるか、串花のもらい方、神輿の参拝方法、行列の役割や意味までを知ることができます。ぜひこのリーフレットをポケットにお出かけ下さい。 ↑上記ダウンロードボタンよりpdfファイルを開けます。 ※大谷のみなさんのお話をもとに作られた朝日町エコミュージアムの小径第15集『大谷風神祭』から抜粋し作りました。 〔屋台と代々神楽(大獅子)について〕 代々神楽(大獅子)は各区の当番制となっていますので、当番となった区では屋台は出さないことが多いです。26年は立小路(第一区)が当番となっていますので屋台は出しません。 →大谷の風神祭 |

大谷の風祭は、今から250年前、宝暦年間(1751〜1764)に始めたといわれ、町では最も賑やかな夜祭りです。

立春から数えて二百十日目、この頃は大暴風雨による農作物の被害が毎年のようにあり、この風水害を鎮め、豊作を祈願する行事が風祭で、毎年二百十日の前日8月31日の夜、盛大に行われます。 祭当日、家々では、御神灯と書いた四角の田楽提灯(でんがくちょうちん)を門口に立て、御神輿が通る道筋から家々の玄関まで、清浄な盛り砂をし、縁側に机を置き、灯明・花・赤飯・果物そして初穂料を供え御神輿を迎えます。 行列は、毎年決められた順序により、夜七時の花火を合図に白山神社を出発し、2時間かけて村中くまなく巡行します。 江戸時代から続く打ち上げ花火は、行列に合わせ夜空を彩り、40店余の夜店も立ち並び、招待客と近辺からの参詣客で、大通りは身動きできないほど混雑します。 車に飾り付けした各区(1〜6区)の屋台は、毎年趣向ををこらした出し物が披露され、観客の拍手喝采を浴びます。 大谷の風祭は、子供からお年寄りまで地区民総参加により、250年の歴史と伝統を継承しながら、大谷地区の融和と活性化に貢献しています。 (堀敬太郎氏資料「大谷の風神祭」より抜粋) ■行列は午後7時に白山神社をスタートします。 参考 →大谷の風神祭について |

大谷の風祭は、今から250年前、宝暦年間(1751〜1764)に始めたといわれ、町では最も賑やかな夜祭りです。

立春から数えて二百十日目、この頃は大暴風雨による農作物の被害が毎年のようにあり、この風水害を鎮め、豊作を祈願する行事が風祭で、毎年二百十日の前日8月31日の夜、盛大に行われます。 祭当日、家々では、御神灯と書いた四角の田楽提灯(でんがくちょうちん)を門口に立て、御神輿が通る道筋から家々の玄関まで、清浄な盛り砂をし、縁側に机を置き、灯明・花・赤飯・果物そして初穂料を供え御神輿を迎えます。 行列は、毎年決められた順序により、夜七時の花火を合図に白山神社を出発し、2時間かけて村中くまなく巡行します。 江戸時代から続く打ち上げ花火は、行列に合わせ夜空を彩り、40店余の夜店も立ち並び、招待客と近辺からの参詣客で、大通りは身動きできないほど混雑します。 車に飾り付けした各区(1〜6区)の屋台は、毎年趣向ををこらした出し物が披露され、観客の拍手喝采を浴びます。 大谷の風祭は、子供からお年寄りまで地区民総参加により、250年の歴史と伝統を継承しながら、大谷地区の融和と活性化に貢献しています。 (堀敬太郎氏資料「大谷の風神祭」より抜粋) ■行列は午後7時に白山神社をスタートします。 参考 →大谷の風神祭について |

露店について

お話 白田都一郎さん ■90年以上続く松谷屋の露店 松谷屋は、大正11年の帳簿を見たことがあるので、9年か10年頃に両親が結婚した時に始めたのだと思う。風祭りで店の前に露店出すようになったのも、その時からだから90年以上経つね。 うちでは毎年、玉こんにゃくと饅頭を売っている。玉こんにゃくは、いい匂いするから買ってもらえる。みそ饅頭や笹饅頭は、風祭りを見に来た人達のみやげとして買ってもらえるんだ。風祭りの日は、人手が足りないから朝早くから手伝いを頼むがった。今でもうちの親戚は手伝って行くけど「招待されたんだか、手伝いに来させられたんだか分からね」なんて言っていくなー。(笑) 天気は心配だね。天気悪いと人が出なくて売れなくなるからね。昔に一度、饅頭がたくさん売れ残ってしまって、栗木沢とか売り歩いたことがあったな。 ■戦前戦後の露店 昔は、店の前の通りに露店が並んで賑やかだった。白田栄一さんの角から今の白田米屋さんまで並ぶんだっけ。でも、戦前はせいぜい十店くらいだったな。賑やかになってきたのは戦後だね。 戦争の前後頃で、特に印象に残っているのは、寒河江から来る「だるませともの屋」だったな。お祭りの次の日も店出すっけね。せとものは、当時の経済状況からしても、おいそれと買えないものだったから、魅力あったんだべな。 おもちゃ屋も人気だった。子供が多かったから売れたんだべ。なにしろ、当時の大谷小学校は600人位いた。おれの同級生も男女合わせて90人位いたったけからね。 当時は、今みたいな「たこ焼き」とか「焼きそば」とかの食べ物屋はなかったね。金魚屋も植木屋もなくて、簡単な店ばっかりだった。 戦争の時は、俺は海軍の兵隊になった。舞鶴で主計兵として三ケ月教育を受けて鹿児島へ行った。主計兵は事務担当と調理担当と2つに分かれていたけど、俺は兵隊達に料理を作るほうだった。お菓子屋出身だったからだべな。 昭和20年の終戦後は、すぐに帰って来れたけれど、砂糖とかの原料がなんにもなかったからお菓子は作れなかった。少ししてアメリカの放出品の砂糖が配給になったので、農家を回って少しずつ砂糖を売ってもらって飴類を作ったね。少しずついろんな材料を買えるようになったのは昭和23年頃だな。風祭りで露店を出せるようになったのはいつだったかな。うちは田圃も畑もなかったから、仕事なくて東京に2年位、働きに行っていたからはっきり覚えていないな。 ■現在の露店 露店が今みたいにたくさん出るようになったのは、昭和30年代からだな。露店商の人に、「大谷の風祭りはとにかく売れるから人気あるんだ」と聞いたことがある。このあたりの夜祭りでは一番売れるらしいね。 子供たちにとっては、露店とお祭りは一緒だもね。夕方露店が出ていると「お祭りしったけはー」というのが子どもらの昔からの言葉だ。露店とお祭りは付きものなんだよね。 以前は、露店の場所割りを露天商の中に親方みたいな人がいて仕切るんだっけな。集めた場銭の一部をお祭りに寄付ということで持ってくるものだった。15年位前、不公平にならないようにとのことか商工会でするようになった。 昭和58年頃に、浮島線の大きな道路ができたのだけれど、その何年か後に、露店の場所が田中屋さんのほうに移ったんだ。きっと理由はバスの関係だったと思う。バスも大きくなったからね。それで、きっとこちらの通りは寂しくなるだろうし、みんなと同じようにさんなねと思って、一度だけそっちで店を出したことがあったけ。ところがあんまり売れなかったので、それからは、また自分の店の前で出すようになったんだ。変わらず賑やかで売れたっけ。 みそ饅頭は、うちの名物にしたいと思って本格的に作ったのが昭和45年だった。「これはうまい」と思ってもらえるように、その日に作ったものしか売らない方針にしてきた。おかげさまでよその町からも買いに来てくれる。ありがたいことだね。 暴れお神楽(獅子)が来ると、饅頭のパックを口の所さ持って行くんだ。すると、中にいる人は口をぱかっと開けて手を出して持ってく。見ている人達が面白おかしくて大笑いする。それも一つの「笑わせ」「お客様喜ばせ」だね。大抵毎年やるようになったな。 (取材/平成26年3月) 白田都一郎(しらた・といちろう)さん 大正13年3月生まれ 91歳 松谷屋菓子店の二代目当主。 →大谷の風神祭 →小径第15集『大谷風神祭』 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お話/長岡清一郎氏(大暮山)

(変身)

衣装に着がえる時や、化粧をしている時に、鏡の自分を見ていると、不思議なことに気持ちがだんだん大黒様になってくる。身支度が整うとすっかり大黒様になる。気持ちを切りかえる大切な時間となっている。

(前口上)

舞いの前に述べる前口上には、福を授ける十種類の祈願の言葉がある。

「あ〜っと来たりや皆々様に、明きの方から福大黒様が、ど〜さりと舞いこんだあ〜、さあ〜て、お大黒様というものは、一で俵をどんと踏んまえて、ニでに〜こり笑うて、三で盃の大きいやつでごくごくと飲み干しまして、四つ世の中よいように、五つ泉が台所よりこんこんとわき出すように、 六つ無病息災で、七つ何事、悪事、災難、火災等には絶対に合わないように、 八つ屋敷の悪魔をきれいさっぱりは〜ろうて、 九つ米蔵、金蔵、七十五棟をどんと建てかえまして、十で当座の皆々様がまめで達者で働きますよう、ど〜っさりと祝ってまいろう〜 」

あらゆる福を願って声を上げる。

(大暮山の大黒舞)

私の家でも古くから大黒様を祀っている。知らずに惹かれていたのかも知れないな。

大暮山地区でも昭和30年代頃まで大黒舞はあったと聞いている。小松又一さんや川口米男さんが若い頃に舞い手を務め、五、六人の集まりで門付けをして歩いたと聞いている。子供たちに教えていたとも聞くので、大暮山の大黒舞の歴史は古いのかも知れない。偶然、私が復活したことになった。

(舞いの指導)

地元の人などに頼まれて、舞い方を教えた人もだいぶいらっしゃる。10年前頃は職場で愛好会を作って楽しんでいた。その会員の皆さんは今でも私の応援に駆けつけてくれる。和合婦人会では、敬老会で披露したいと依頼を受け指導をさせていただいた。どんどん広まってみんなで盛り上げられたらいいと思っている。

(やりがい)

ご覧になった皆さんに喜んでいただけることがなによりのやりがい。お一人、お一人からお誉めの言葉や、感謝の言葉をかけて頂いたときの達成感、充実感はなんとも言えない味わいがある。また、主役の方を盛り上げ、なおかつ自分も盛り上がることができる。この上ない至福の時に感じる。

だから依頼があるたびに、最善の舞を出せるよう、事前に何度も練習を重ねている。いつも舞うたびに、上へ、上へ研鑽することを心がけている。これからも、もっともっと極めたい。

長岡清一郎(ながおか・せいちろう)氏

昭和34年1月生まれ。52年日東ベスト株式会社に入社。

57年より大黒舞を始める。大暮山在住。

取材 : 平成22年1月 安藤竜二

撮影 : 荒木淳一さん

※上記ダウロードボタンより印刷用pdfファイルが開けます

→大暮山の大黒舞(1)