朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

朝日町不思議紀行第2弾! 最上川最大の絶壁「用の明神断崖」(大江町)は、古くから竜が棲む穴のある「穴山」と呼ばれ信仰されてきました。残念なことにその穴の部分が崩れ落ちてしまいましたが、代わって右手を頬に添えた如意輪観音の影が現れるようになりました。(写真参考)如意輪観音は用地区の古刹「徳昌寺」のご本尊です。また、対岸の船渡地区では、多数の太い柱根が見つかった県内唯一の柱根式縄文遺跡「上河原山ノ神縄文遺跡」が発掘されて話題になりました。竜神信仰と関係はないのでしょうか。地元の方を案内人にじっくり用の明神断崖を訪ねます。

日 時 10月4日(日)午前9:00〜12:00 内 容 徳昌寺〜用山の軽登山〜上河原山ノ神縄文遺跡〜昌城院から観音様の影 他 見 所 竜の絵馬、用山頂上からの眺め、観音様の影 など 参加実費 500円(資料・保険代実費) 申し込み エコルーム☎0237-67-2128(月・木休み) 募集人員 20人程度 案内人 堀 茂 その他 よろしければお供えにする生卵をご持参下さい 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 ※写真/用の絶壁と観音様の影(小野重信氏撮影) 参考 →明神断崖(用のはげ/大江町) |

厳島神社には三枚の竜の絵馬が奉納されています。社伝には「当社右に竜神ありと言い伝う。懸崖に穴あり故に穴山と云う。里人祈願の時穴の辺りに新餞を供えて祭る。按ずるに龍神はおかみ神を云う。」とあります。

用地区の斉藤高治さんによると「戦後頃までは竜の穴に生卵を供えて祀っていた」と。似ている竜の絵馬は対岸の舟渡山ノ神社にも1枚あります。 ※参考文献『海牛の里』(用公民館・編著/斉藤高治) |

明神断崖のあたりには、朝方に最上川から上がる細長い雲(霞)がよく見られますが、この写真は絵馬と同じ口を開けた竜の顔に見えたもので、竜神信仰の里に現れたとして話題となりました。(2008.10月)

→参考写真(PC) |

|

|

「日当りの良い日の午前10時半過ぎになると、はげ(明神断崖)の岩壁に、舟形光背の観音様の影が現れる」(真中・堀庄一さん談)ことで話題となっています。よく見ると、徳昌寺(用)のご本尊でもある右手を頬によせ首をかしげる如意輪観音の立ち姿に見えます。真中の稲荷神社や昌城院からよく見ることができます。

→アクセスマップはこちら |

棚田の用水は、油子沢から隧道と水路で取水し、いったん春日沼に溜め、そこから隧道で引いていますが、現在は安定した水量を図るためにポンプを使って最上川からも取水できるようになりました。

→アクセスマップはこちら |

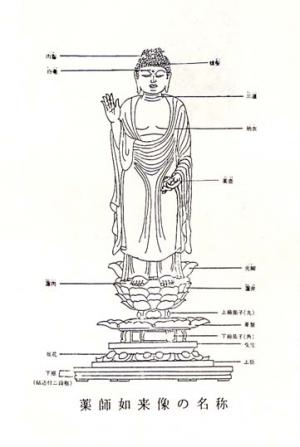

この木造薬師如来立像は、像高が100センチメートル。材質構造は、桂材・一木割矧ぎ造りで、彫眼・漆箔仕上げである。頭・体の根幹部は、通して両耳の後ろを通る線で前後に割矧ぎ、三道下で頭部を割離す。これに左右の体側部各一材を両肩部で矧ぎつけ、袖を含め体幹部と共木で彫出す。両手首から先、両足先は、後補檜材で矧ぎつけている。襟際以下の背面材や、両耳朶も後世に補修したもので、漆箔も後補である。

形状は、頭部が螺髪切子型で彫出し、肉髻は珠、白ごうは相を表わさない。納衣は両肩を覆い、左腕は垂下し、掌(たなごころ)を上にして薬つぼを持ち、右腕は屈臀(くっぴ)、掌を前にして立て五指を開き、やや左足先を外に開いて直立した形をとる。肩幅が広く堂々とした正面観をあらわし、衣文も流れるように美しいこの像は、願容がきわめて都ぶりのすぐれた藤原様式の典型的な表情である。 製作年代は十二世紀の比較的早い時期(藤原時代後期)と推定され、作者は地方の優れた仏師で、平安時代中期の京都の有名な仏師・定朝(〜1057)以後の影響をその表情に受けついでいる。 薬師如来を祀っている東善(漸)院瑠璃堂は、羽黒山修験の末寺で、豊龍神社を祀る、もと東守寺の配下寺であることが、この御堂に保存されている棟札にて知ることができる。棟札には、宝永五年(1708)四月、造立主は不動院・東善院とあり、供養導師は東守寺永学と記されている。 史実としては疑わしいが、この薬師如来は天智天皇の時代(662〜71)異国の仏師父子が都の誓願寺の本尊阿弥陀如来を造立した際、その余材を持って医王仏(薬師如来)の尊像を作って、東善院に納めたと『宗古録』に書かれている。 しかし何よりも雄弁に朝日町の藤原文化を物語ってくれるのは、藤原時代に地方仏師の手による薬師如来立像が存在することである。 昭和五十年 朝日町指定有形文化財 平成三年 京都・財団法人美術院にて修理 平成五年 山形県指定有形文化財 ここに述べた事項は、群馬県立女子大学の麻木脩平氏の調書と財団法人美術院の解説書、並びに『朝日町の歴史』より紹介してみた。 |

瑠璃殿の薬師如来立像は、肩幅が広く堂々とした正面観をあらわし、衣文も流れるように美しく、藤原様式の典型的な表情をしています。日光・月光菩薩が脇侍を務める薬師三尊の形をとっています。朝日町で最も古い仏像であり、製作年代は12世紀の比較的早い時期と推定され『蒙古録』では、天地天皇の時代(662〜71)京都誓願寺の本尊阿弥陀如来を造立した際、その余材をもって作り瑠璃殿に納めたとされています。

→薬師如来立像の文化財的価値 熊谷武四さんのお話 →お薬師様の修復 |

「法印様〜ほういんさま〜」という家があって、そこの最後の当主が大江豊磨さんという人だった。その人の親戚という人が米沢にいて、お盆あたりにお参りに来ている。大江さんがいつ頃転出したかは、はっきりしないんだけども、大正末あたりではないかっていう話だ。山伏みたいな修験者で祈祷とかしていたらしい。

豊磨さんたちが転出した後も、昔からあった薬師講で、お祀りやなにかをした。薬師講の箱があって、その中に薬師講のことを書いた綴りが残っているんだ。書いてあることは全部目を通したことはないけれども、薬師講には十二軒の名前があった。今は、新宿に六軒ぐらい残っている。昭和十二〜三年頃ぐらいが最後らしく、その後は戦争やらなにやらで、詳しいことは記されていない。その他には、幟(のぼり)とほら貝、数珠、杖、『妙法連華経』という八巻が入っている。 薬師講の人たちで引き継いで、十二月八日には、今でいう「契約」みたいな飲み会もやって一年の会計をしめていたようだ。家では一番近くだから、何やっても「先立ち」みたいな形で、してたようだね。私がおばあちゃんから引き継いでいることは、お祭りの時に、真鍮でできた三つの器に“ふかし”をもって、お薬師様に、もう一つは湯殿山のところに上げることかな。 お祭りの他には、昼休みの時間を利用して「お千度参り」を、四月に三日間している。参道のまん中に水を入れた桶を置いて、椿の葉で額を清めてお参りするんだ。重箱に豆を五百粒数えて持って行く。区の人がみんな来るけど、たいてい女子衆がくるな。その中で年長の人が、お堂の中で豆の数を数えてお参りするんだ。 お薬師様は、健康を守る神様ということもあるし、薬師講があったから、こうして残ったと思うんだ。これからも、みんなで守っていがんないと思っているんだ。 (お話 : 成原 浩さん 取材 : 平成6年) 薬師講の家々で当番して、お薬師様の「おどすこす(お年越し)」って12月だが11月の八日にかんなねがったな。本家のばあちゃんが、まだ嫁っこの時、手伝い行った覚えあんなよ。八日に「御八日-おようが-」だから、お参り行ってきたっていう人が今でもいるな。お祭りは旧の4月8日だっけな、それが新歴の5月8日になって、今度は日曜日になった。 (お話 : 小関 絹さん 平成6年取材) → 薬師堂 瑠璃殿 |

五百川合戦の悲劇のヒロイン弥生姫の像が、地元有志により春日沼の中に立てられてあります。

八ッ沼城は、永禄8年(1565)8月に五千騎の軍馬を引き連れた最上義光の攻撃により落城しますが、(天正9年、12年落城説もあり)第四代城主原甲斐守の一子兼通は婚約していた最愛の弥生姫(館山 鳥屋ヶ森城の姫)と春日沼に身を沈めたと伝わります。(果沼入水説もあり) 小松寿一さんのお話 →五百川合戦の悲話 弥生姫 →アクセスマップはこちら |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

※春日神社は写真右奥

〔八ッ沼の七不思議〕

→1.鈴ヶ森の金鶏の声

→2.沼中の変水

→3.阿吽の清水

→4.大石の化け石

→5.大石の提灯石

→6.小関壇の異変

→7.自在坊の生き地蔵

→-伝説 - 八ツ沼七不思議紀行(PC)

→アクセスマップはこちら