最上義光歴史館

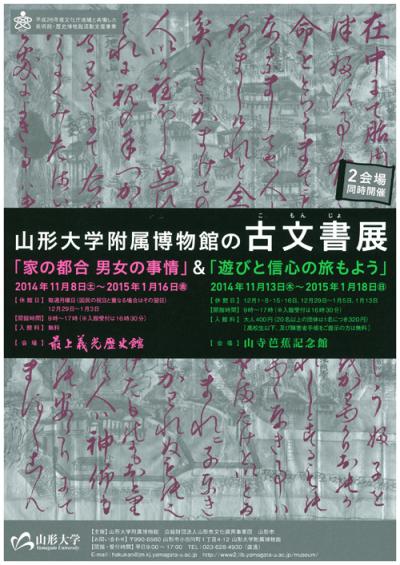

特別展「山形大学附属博物館の古文書展」〜家の都合・男女の事情〜

【主 催】 山形大学、公益財団法人山形市文化振興事業団(最上義光歴史館)、山形市 【内 容】 山形大学附属博物館との共同企画です。同大博物館所蔵の古文書の中から人生の節目での出来事、結婚・子育て・離婚・妻や嫁の家出・娘の身売り・遠隔地(商売・旅)での事故との遭遇などに関する資料を楽しくわかりやすく紹介します。 【会 期】 平成26年11月8日(土)〜平成27年1月16日(金) 【会 場】 最上義光歴史館 (山形市大手町1-53) 第一展示室北側展示ケース 【入館料】 無料 【関連事業】 山形大学付属博物館公開シンポジウム 「山形の古文書を未来に伝承するためにPart2」 ○日 時 平成26年11月29日(土) 13時〜 ○会 場 山形県郷土館 文翔館 議場ホール ○参加費無料 「出張! 古文書長屋 in 最上義光歴史館」 ○内 容 古文書のなんでも相談会 ○日 時 平成26年11月30日(日) 13時〜 ○講 師 森谷圓人氏(山形大学プロジェクト教員) 高橋加津美氏(山形大学附属博物館学芸員) ○会 場 最上義光歴史館 ○参加費無料 ○事前予約不要 ※詳細お問い合わせ 山形大学附属博物館 (023-628-4930) 山形大学附属博物館のホームページ>>こちら |

最上義光武将隊が2014年10月5日に開催された「第2回山形まるごとマラソン」に激励のため自主参加しました。アップデートされた兜での初陣です!!

ランナーたちを激励!!  ゲストの増田明美さん、主催者市川昭男山形市長といっしょにパチリ!!

|

「光明寺本『遊行上人縁起絵』をめぐる謎を解く」

山形市にある時宗寺院光明寺には、寛永八(1631)年七月十五日付で最上家信(義俊、義光の孫)によって寄付された国の重要文化財紙本著色『遊行上人縁起絵』十巻がある。それは時宗の開祖である一遍の伝記を絵と詞で書きあらわしたものだが、第二祖の他阿真教の伝記も書かれている。ただし、一遍の伝記は四巻分に過ぎず、他阿真教の伝記に六巻分が宛てられている。本絵巻のオリジナルは、一遍(1239―1289)の弟子であるとともに、第二祖他阿真教の弟子であった宗俊によって、嘉元二(1304)年から徳治二(1307)年の間に制作されたと考えられる。一遍の十三回忌を意識して制作されたと考えられている。 『遊行上人縁起絵』は、異本が多く制作されたが、鎌倉時代末の原本はなくなってしまっている。とりわけ、光明寺本『遊行上人縁起絵』は、鎌倉時代末の写本(藤沢清浄光寺旧蔵、明治時代に焼失)を狩野宗秀が書写したものである。本絵巻は、十巻で全長がほぼ170メートルという浩瀚なものであるが、近年、『一遍聖絵』十二巻とともに、日本美術史、仏教史研究などにおいて大いに注目されてきた。  本絵巻には、各巻に奥書がある。それによれば、(1)本絵巻は狩野永徳(1543―1590)の実弟である宗秀(1551―1601)の手になること、(2)最上義光が制作させ、文禄三(1594)年七月七日に一旦は光明寺に寄付したが、理由があって、寛永八年七月十五日に再度、義光の孫である家信によって再び寄付されたこと、がわかる。寛永八年七月に再び寄付した家信は、その年の十一月二十二日に二十六歳で死去している。狩野宗秀は兄の永徳に比して有名ではないが、織田信長像を描くなど当代を代表する絵師で、とりわけ文禄三年当時は、永徳は亡くなっており、狩野派の代表者であった。また、全十巻を納めた箱に記された箱書きの「絵詞伝筆者顕考」によれば、詞書きの筆者は遊行三十三代他阿上人すなわち時宗総本山清浄光寺の満悟上人であるという。満悟は天正十七(1589)年に第三十二代普光から遊行上人の位を引き継いだ。当時において時宗の最高指導者の立場にあった。 ようするに、本絵巻は、中世から近世への過渡期にあたる戦国時代に制作されたものである。ことに、最上義光は慶長十九(1614)年に亡くなったので、2013年は最上義光の没後四百年にあたる。本絵巻は、平成元年に奈良国立博物館に寄託され、普段は見ることが困難であるが、義光没後四百年を記念して里帰りし、史上初めて、全巻が山形市の最上義光歴史館で展示・公開された。フル・カラーの図録『重要文化財光明寺本遊行上人絵』(最上義光歴史館、2013)も作成され、販売されている。 依頼主の最上義光は、激動の戦国時代を生き抜き初代山形藩主として五十七万石を領した。その財力をもとに、義光は東北有数の大大名として栄華を極め、南部の置賜地域を除く現在の山形県域と秋田県南部を領した。光明寺本『遊行上人縁起絵』も、いわば義光の栄華の産物の一つである。 ところで、本絵巻には謎が多い。そもそも、なぜ最上義光は文禄三(1594)年七月七日に光明寺に寄付したのかという理由がはっきりしなかった。光明寺は、最上氏の祖とされる斯波兼頼(1315―1379)が隠居して開いた寺院である。祖師絵伝などの制作は、通常、遠忌を期する場合が多い。たとえば、『遊行上人縁起絵』と別系統の『一遍聖絵』は、聖戒が一遍の十周忌に合わせて作成したものである。 それゆえ、まずは光明寺の開基斯波兼頼の遠忌にかかわるのかと思われる。しかし、斯波兼頼は康暦元(1379)年六月八日に死去しているので、年月日ともに関係はない。そのため、謎とされてきたのである。そこで、次に注目されるのは、光明寺の方で、そういう寺宝を送られるに足る盛大な祝儀があったのではないかということである。たとえば、建物が新築されたとか、新住持が入ったといったことだ。実際、そういう目で光明寺の歴史を見直して見ると、きわめて興味ぶかいことがわかる。 光明寺は、永和一(1375)年に、斯波兼頼の跡を継いで山形城主となった直家が、応永七(1400)年に引退し、城内にあった兼頼の庵を隠居所として「遍照山光明寺」と名付けた、寺院にしたという。 ところで、光明寺の歴史を書いた『光明寺由来記』というものが光明寺にある。それによれば、「光明寺十七世俊山和尚が、文禄年中に当所に引き、開山兼頼公尊骨ならびに代々の遺骨を移し、今霊屋を建てる」という記事があるのが注目される。光明寺は、かつては城内でも本丸内にあったが、第十七世の其阿俊山の時代の文禄年中(1592―96)に、本丸内を出て、山形城東門の前に移転したという注目すべきことがわかる。また、兼頼および代々の遺骨も移し、霊屋を建てたという。それゆえ、文禄年中は、光明寺が、本丸から二の丸内であって、本丸東門の前あたり(現在の最上義光歴史館あたり)に移転し、御廟所も新築されるという画期的な時期であったのだ。 また、光明寺の『光明寺世代記』によれば、其阿俊山について、当山の一臈として、天正十九(1591)年より慶長六(1601)年まで十一年居住したことがわかる。また、光明寺に伝わる文禄三年一月二十八日付けの最上義光が光明寺に宛てた書状も注目される。それによれば、最上義光は、住職が寺領を直々に支配されるのは尤もであることと、在家(家を指定して、そこから寺役を取る権利を認めた)も住持の支配下にあるべきことを認めている。最上義光は、光明寺が本丸を出て新築されるに当たって、最上家の直轄の寺院から、寺領・在家を与えられた独立した寺院への転換を認めたのであろう。光明寺は、一七六〇石の寺領をもらっている。 さらに、注目されるのは、文禄三(1594)年五月に以下のような禁制が下されている。 一、寺中狼藉の事、一、殺生人不入の事、一、山林竹木猥りに伐採する事 右の条々堅く禁断せしめ候、もし、違犯の輩これ有らば、罪科たるべき也 文禄三年五月 最上家の城(山形城)の本丸内にあった時には、寺内狼藉や殺生人の乱入、竹木伐採などのことを心配する必要がなかった。しかし、本丸の外に出れば、そうした心配が出て来ることになる。 以上のような記録、書状、禁制などから判断すれば、光明寺が本丸を出ることになった文禄年中とは、文禄三年頃で、とりわけ、禁制が掲げられた五月頃には建物は建設されていたことになる。とすれば、文禄三年という年次が寄付の年次として選ばれたのは、光明寺の本丸から東門前の地への移転による新築という一大慶事があったからであろう。 つぎに問題となるのは、兼頼の忌日である六月八日ではなく、七月七日にしたのはなぜであろうか、である。七月七日は七夕の節句の日である。それゆえ、七夕の節句に合わせて寄付したと考えられる。しかし、重要なのは、七月七日という日は、民俗上は精霊を迎えるための準備をする日とされている点だ。『日本史大事典』(平凡社)によれば、七夕とは、民俗的には、盆の一部で、祖霊を迎える盆祭の準備をする日であった。 とすれば、本丸から、兼頼以下の代々の骨を移し、御霊屋を作った光明寺にとって、七月七日はお盆入りの先祖供養に最適な日付けであったことになろう。 もっとも、推測に過ぎないが、七月七日は、兼頼の忌日である六月八日に近く、その日に間に合わせようとしたが、結局、納入が遅れてしまったのかも知れない。そのために次善の策として七月七日にしたのが本当の理由かもしれない。 次に問題となるのは、なぜ寛永八(1631)年七月十五日付で最上家信が再び寄付を行ったかである。先述の『光明寺由来記』によれば、光明寺は無住になった時期があった。俊山は慶長六(1601)年まで住職を勤めた。その跡を受けて、慶長六年には、当代一の連歌の名匠一華堂乗阿が住職となったが、慶長十(1605)年に京都へもどり金光寺へ入ったという。そのために、それ以後、光明寺は寛永三(1626)年までは無住となった。とりわけ、元和三(1617)年三月八日には山形の大火により、光明寺も焼失した。そこで、元和三年から寛永三年までの遊行上人廻国の際に、いったんは家信に返されたとある。 ところが、家信は、寛永八(1631)年七月十五日付で再び寄付を行ったのは、寛永三年には新住持も入ったので、盆である七月十五日に再度、寄付することにしたのであろう。また、寛永七(1630)年は義光の十七回忌なので、それも意識していたかもしれない。  ■執筆:松尾剛次(山形大学人文学部教授)「歴史館だより�21」より 松尾剛次先生の研究室のホームページ>>こちら |

(C) Mogami Yoshiaki Historical Museum

「武将隊と記念撮影しよう!!ブース」では大勢のみなさんと記念撮影をしました。