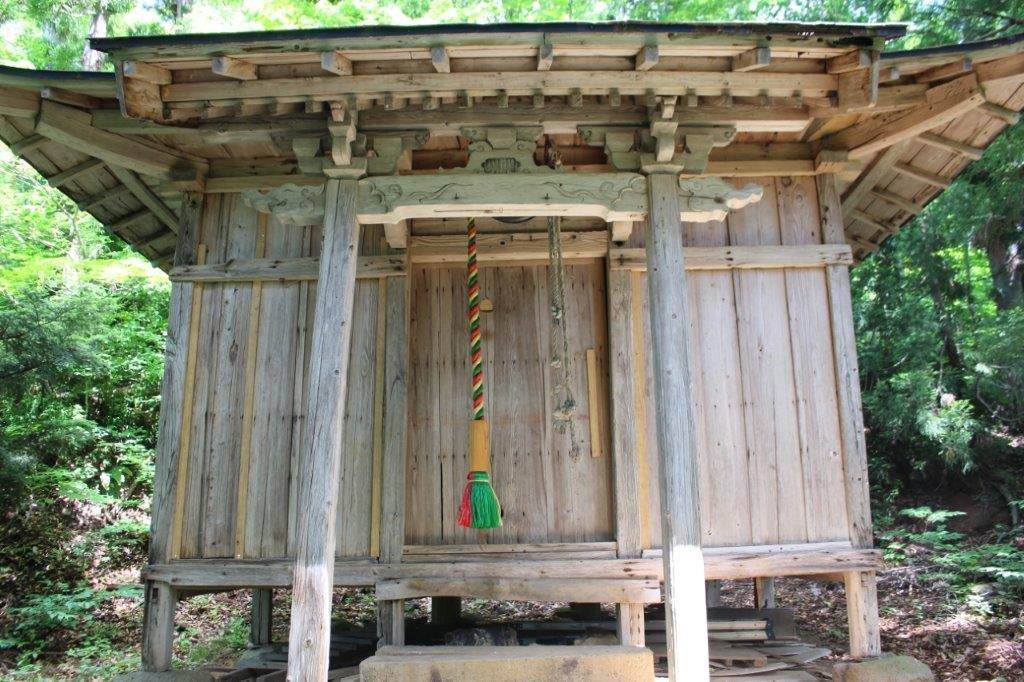

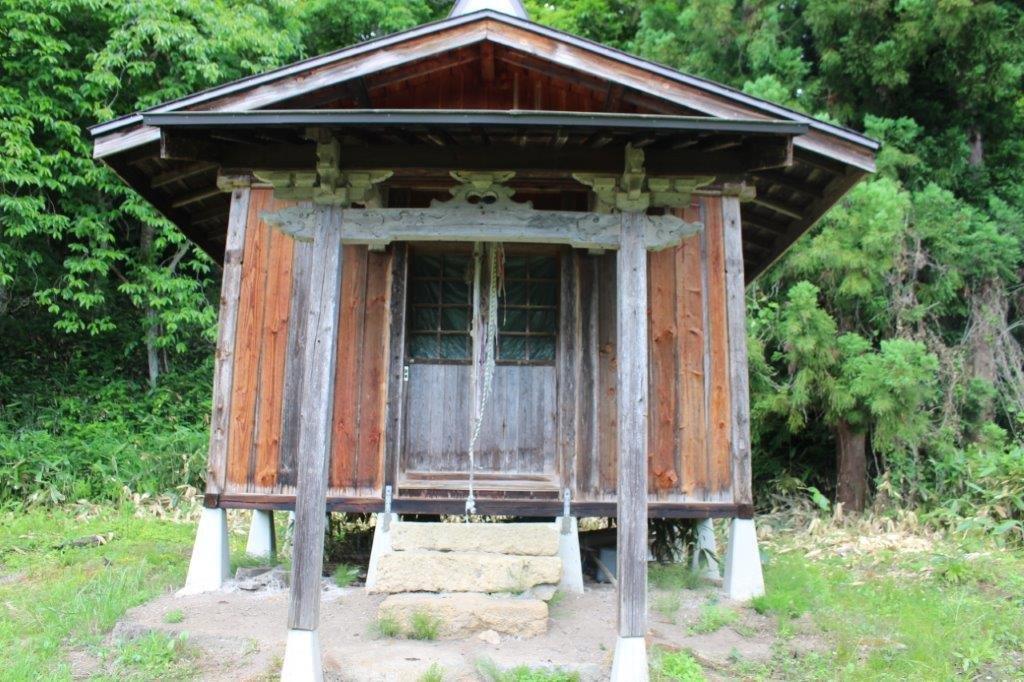

元中山字花窪にある枩尾(まつお)神社です。

明神鳥居に「松」ではなく「枩」と刻まれているのが確認できます。

この140段以上ある石段は

(「元中山神社巡り」の3枚目と4枚目の写真)

江戸時代にお駕籠八兵衛が一人で作り奉納したと伝えられています。

参道には明治期に造られた常夜燈が多数奉納されています。

由緒ですが、赤湯町史・東置賜郡史には載っていません。

「30年くらい前に赤湯の先生が調べたが、よく分からなかった。」

と近所の方から教えていただきました。

「春は花窪 夏さか日影 冬ごもりは釜渡戸」と地元で言い伝えられてきた言葉があります。

春に花窪坂から見える残雪の蔵王連峰は絶景です。