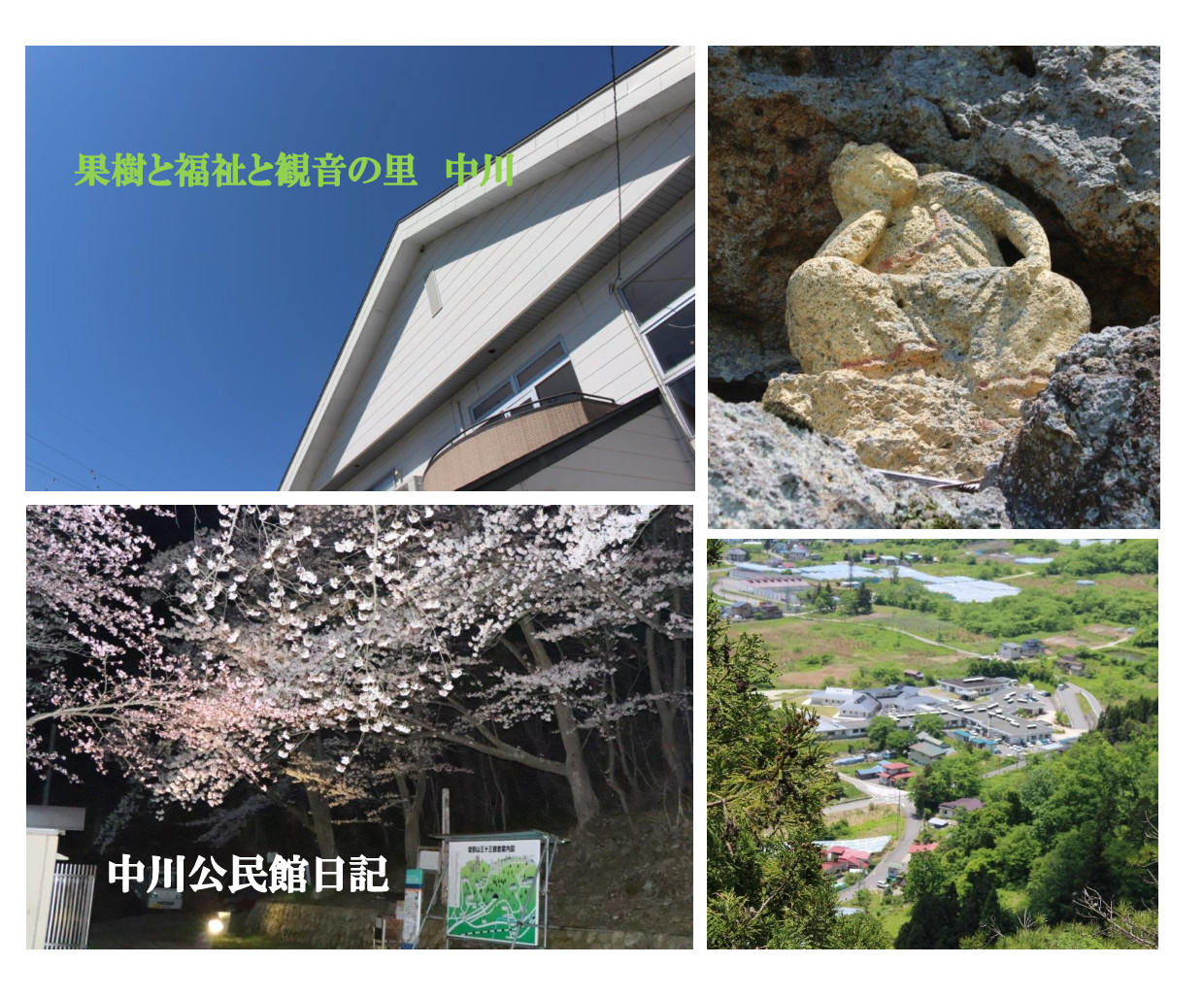

中川公民館だよりを掲載致します

米沢街道3

掛入石(かけいりいし)(別名:隠れ石)を過ぎると中山に入ります。

この掛入石は米沢領と上山領との領境になっていました。

なお、中山地区は昭和32年1月1日に上山市に編入するまで置賜郡に属していました。

中川という地名は、明治22年合併する際、中山村の「中」と川樋村の「川」を参互折衷して中川村とした合成地名です。

画像は「掛入石」と「上山藩領境界石標」です。

案内看板より

掛入石は古くから置賜と村山の「境石」であり、領境を示していたもので、当時はそばを通る米沢街道を往来する賓客等の送迎はこの石の前で行っていたと言う。

(中略)

慶長五年(一六00)、関ケ原出羽合戦で撤退する豊臣方の上杉勢がこの窟にひそみ、追撃する徳川方の最上勢を撃退した古戦場であり、かくれ石とも呼ばれている。この巨石の上には明治初年までふた抱えもある桜が枝をのばし、芭蕉の句碑が立つ花の名所であったが、明治二十九年に奥羽本線敷設工事の際に支障があったため、ダイナマイトで割削され今の姿になっている。

米沢街道2

米沢街道の続きです。

江戸時代、北条郷(現南陽市一帯)を通る公儀の道が米沢街道でした。

羽州街道※が慶長年間頃(1596~1615)から整備がすすめられ、参勤交代の道路として利用されると、羽州街道と米沢領を結ぶ米沢街道もそれに伴って整備されたと考えられます。

羽州街道の宿駅の上ノ山に続いて、川口・中山・小岩沢・川樋・赤湯を通り、大橋・糠野目・米沢と継いでいました。

羽州街道からの分岐点は上ノ山三本松にあり、追分の碑が建っています。

※ 奥州街道(五街道の一つ)の桑折から山形・秋田を通り、青森の油川で奥州街道と合流する街道です。

この羽州街道は。弘前・黒石(青森県)、秋田・亀田・本荘・矢島(秋田県)、庄内・松山・新庄・長瀞・天童・山形・上山(山形県)等の大名の参勤交代に用いられました。

参考:南陽市史

画像は上山市三本松にある「元禄四年追分板碑」です。