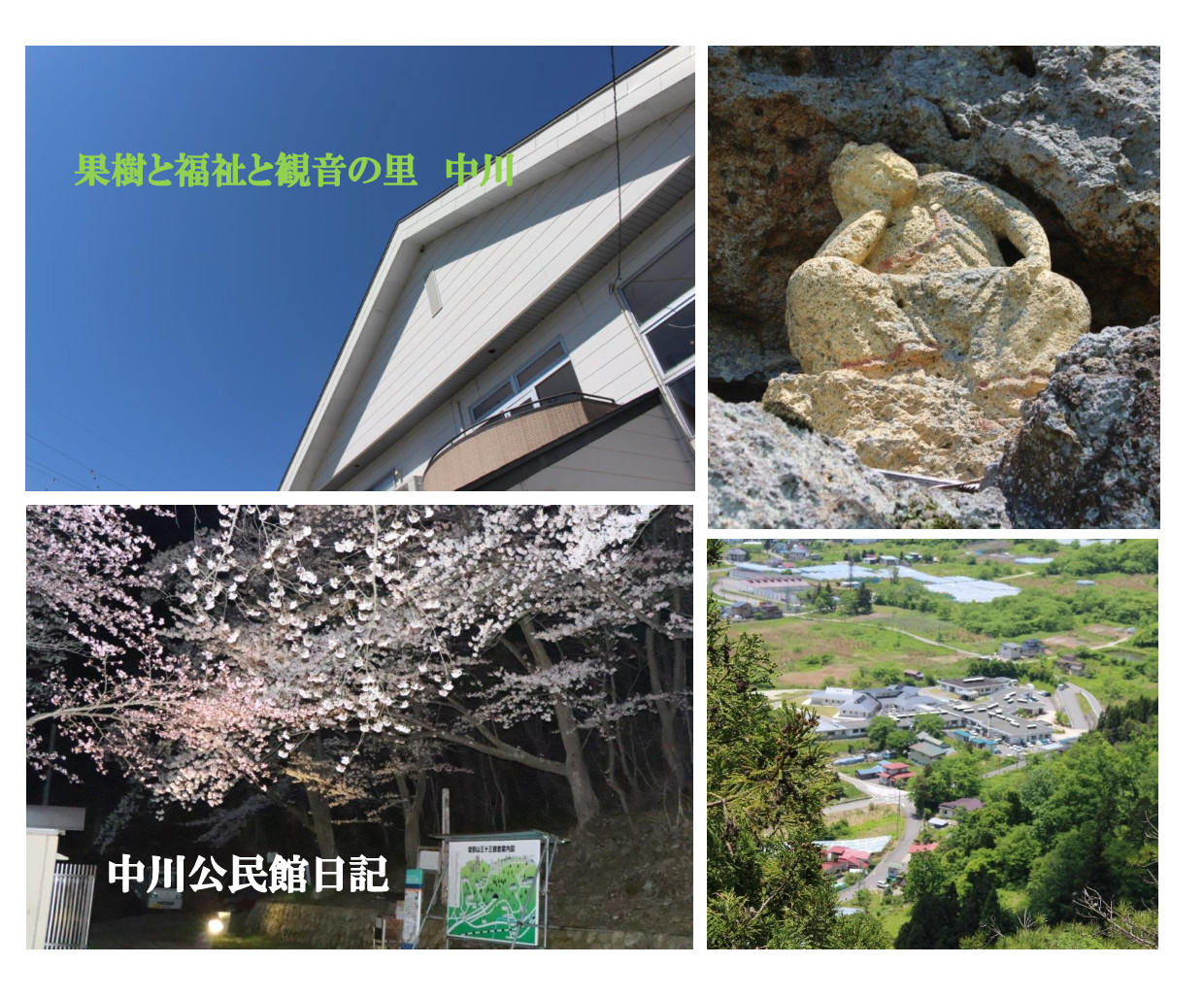

中川公民館だよりを掲載致します

釜渡戸藪道

宮内から荷を出す場合、赤湯を経て米沢街道を通らずに、宮内から金山・釜渡戸を越えて中山へと行く道があり釜渡戸道と呼ばれていました。

米沢街道の赤湯・川樋・小岩沢の三つの宿駅を通らずに、次に宿駅の中山へ行くことができます。

三つの宿駅の駄賃を払う必要がないため、多くの荷がこの道を通りました。

(釜渡戸は中山村なので、新たな通行料を取ることは出来ませんでした。)

そのため、赤湯・川樋・小岩沢の三宿では、中山・宮内両村に対して「諸荷物釜渡戸通り附送り差留」についての願上書を差し出しました。

引用:南陽市史

画像1枚目は市道元中山中山線から釜渡戸道の入口です。右に曲がると(画像2枚目)花窪を通って釜渡戸に抜けます。

釜渡戸分校が在った場所の裏(字松ケ沢)から中山へ抜けたという話もあります。

街道沿いの村境にお地蔵様を建立することが多いことから、花窪地蔵堂(画像3枚目)のある花窪から釜渡戸へ通る道(県道238号原中川停車場線)が主に用いられたと考えられます。

小滝街道

米沢街道は鳥上坂を越えれば平坦な街道ですが、宿駅が多いので継立に時間を要し、経費も多くかかります。

米沢街道の脇街道として小滝街道※がありました。

この街道は山形領の南館より長谷堂・狸森・小滝・荻・金山・宮内を経て米沢街道の大橋で合流します。

この小滝街道は、米沢街道より遠回りになり、峠(標高356m)もあり冬の雪道は不便でしたが、宿駅が少ないために多くの物資が通りました。

また、最上側舟運の基地、山形の船町で揚げた上方物等を山野辺、長谷堂経由で輸送するのに便利でした。

そのため、米沢街道の各宿駅は荷が通らないため難渋し、最上から商人荷を小滝街道へ送らないよう、数々の運動を行いました。

しかし、実際には荷主は経費のかからない小滝街道を通って送ることを望んでおり、相当量の商人荷が小滝街道を通りました。

さらに、川樋、小岩沢の宿駅が難渋した原因は、小滝街道より釜渡戸藪道の存在でした。

参考:南陽市史・赤湯町史

※その時々に応じて長谷堂道・小白府道・宮内街道などと呼ばれていました。

画像は小滝地区の風景です。

1枚目は小滝峠に向かう八丁坂、2枚目は小滝明神桜、3枚目は街並みです。