|

米沢藩中興の祖「上杉鷹山公」は、10歳の時に日向国(宮崎県)高鍋藩秋月家から上杉家の養子となられ17歳で家督を相続されました。その後35歳の若さで次代上杉治広公に家督をお譲りなられた鷹山公は、お住まいを米沢城本丸御殿から二の丸へと移されています。ご逝去される72歳まで藩政の改革にお力を注ぎながらお過ごしになられたお屋敷が餐霞館(さんかかん)です。

米沢城本丸の菱門橋を渡り二の丸にあった上杉鷹山公隠居所「餐霞館」。 訪れる人の姿もなくひっそりと静まり返っています。 なせばなる・・・米沢の子供達はその教えに触れながら育ちます。 餐霞館前の通りは、お忍びでお出かけの際通られた道で「お忍び小路」と呼ばれていました。 上杉鷹山公隠居所 餐霞館跡の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

米沢藩中興の祖「上杉鷹山公」は、産業の振興、質素倹約、文武の奨励と全てにおいて自ら先頭に立ち実践され、20万両にも及ぶ膨大な借金に喘ぎ廃藩寸前だった米沢藩を見事に黒字の健全な藩に復興されました。ご逝去される72歳までその生涯を米沢のため民のために捧げられ豊かな米沢を造られた名君でございます。

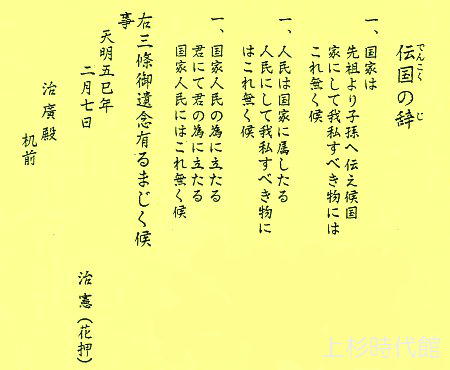

松ヶ岬第二公園の上杉鷹山公座像。(以前は北西の方角に向けて置かれていました) 現在は南の方角を向いて鎮座されています。 上杉鷹山公を祀る松岬神社境内の「伝国の辞」の石碑。 御堀端(おほりばた)史跡保存会 作成資料より引用。  35歳で隠居される際、次代上杉治広公に贈られた国を治める心得が「伝国の辞」です。 上杉鷹山公座像の地図 「伝国の辞」の石碑の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

明治29年(1896年)に上杉家最後の藩主である茂憲公の邸宅として建てられたのが上杉伯爵邸です。大正8年(1919年)の米沢大火で焼失し、現在は大正14年(1925年)に再建された建物が遺っています。設計は米沢市出身の中條精一郎先生で国の登録文化財に指定されています。

かつては上杉謙信公の祠堂を守り供養を執り行う十一寺が建ち並んでいました。 昭和24年(1949年)、上杉家から米沢市に譲渡されました。 玄関右側の外窓のガラスは大正時代の物です。(表面が波打っています) 庭園は、林泉寺、法泉寺の庭とともに米沢三名園とされています。 お庭を眺めながら米沢の郷土料理を味わうことが出来ます。 詳しくは → 上杉伯爵邸 上杉伯爵邸の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

上杉家が入部するまで米沢城の正門は北門でしたが、慶長6年(1601年)、米沢30万石減封により上杉景勝公が米沢城に入城すると直江兼続公は正門を東門に改修しました。本丸の入口には二階建ての大手門(大御門)が南向きに、更にその外側の二の丸には小御門が東向きに建てられました。現在伝国の杜のロータリーと駐車場になっている辺りが大手門があった場所です。

大手門の東側には上級家臣団(高家衆)の屋敷が建ち並んでいたことから当初は「主水(もんど)町」と呼ばれていましたが、後に門の東側の町ということで「門東町(もんとうまち)」に変更されました。現在もその名称が使用されています。 画像左側(南向き)に向かって二階建ての大手門がありました。 二の丸 〜 本丸大手門 へ通じた道が現存しています。 往古御城下絵図。現存する最古の米沢城下町絵図です。寛永17年(1640年)作。上杉家第17代当主上杉邦憲様より許可を得て掲載しております。 米沢城大手門跡の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

|

慶長3年(1598年)、豊臣秀吉の命により上杉景勝公は越後から会津120万石に移封となり、同時に直江兼続公は領内の米沢30万石を拝領しました。米沢城主となった直江兼続公は当初現在松岬神社が建つ場所に屋敷を構えましたが、慶長6年(1601年)、徳川家康からの上杉家米沢30万石に減封により僅か3年で屋敷を移すことになりました。移転先となった場所は現在一般住宅地になっており当時を偲ばせる面影は何も残っておりません。

米沢市の案内表示板があるのみです。 直江兼続公時代に付けられた町名(旧町名)が今でもごく普通に用いられます。 昭和53年(1978年)米沢「旧町名を大切にする会」発行の地図を引用。(許可を得て掲載)  正確な境が不明なため●印で表示しています  直江兼続公屋敷跡の案内表示板の地図  上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館) |

All Rights Reserved by 上杉時代館

明治35年(1902年)、明治政府から上杉神社が「別格官弊社」に列せられ祭神は上杉謙信公のみとされため、上杉鷹山公をともに祀ることが出来なくなり、大正元年(1912年)、上杉鷹山公を祀る神社として松岬神社が創建されました。更に上杉景勝公を合祀し昭和13年(1938年)には直江兼続公も合祀されています。その他にも上杉鷹山公の師である細井平洲、上杉鷹山公の家臣の竹俣当綱、莅戸善政が祀られています。

会津120万石時代、米沢城主直江兼続公の屋敷があった場所です。

上杉景勝公、上杉鷹山公、直江兼続公を祀る県社指定の松岬神社。

境内には上杉鷹山公が隠居される際に次代上杉治広公に贈られた国を治める心得「伝国の辞」の石碑があります。(上杉鷹山公 伝国の辞でご紹介します)

松岬神社の地図

上杉時代館の「直江兼続公」講座(本館)